In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte der Mieterhöhung in Deutschland beleuchten, einschließlich der rechtlichen Grundlagen, der Berechnungsmethoden und der häufigsten Fragen, die Mieter und Vermieter haben.

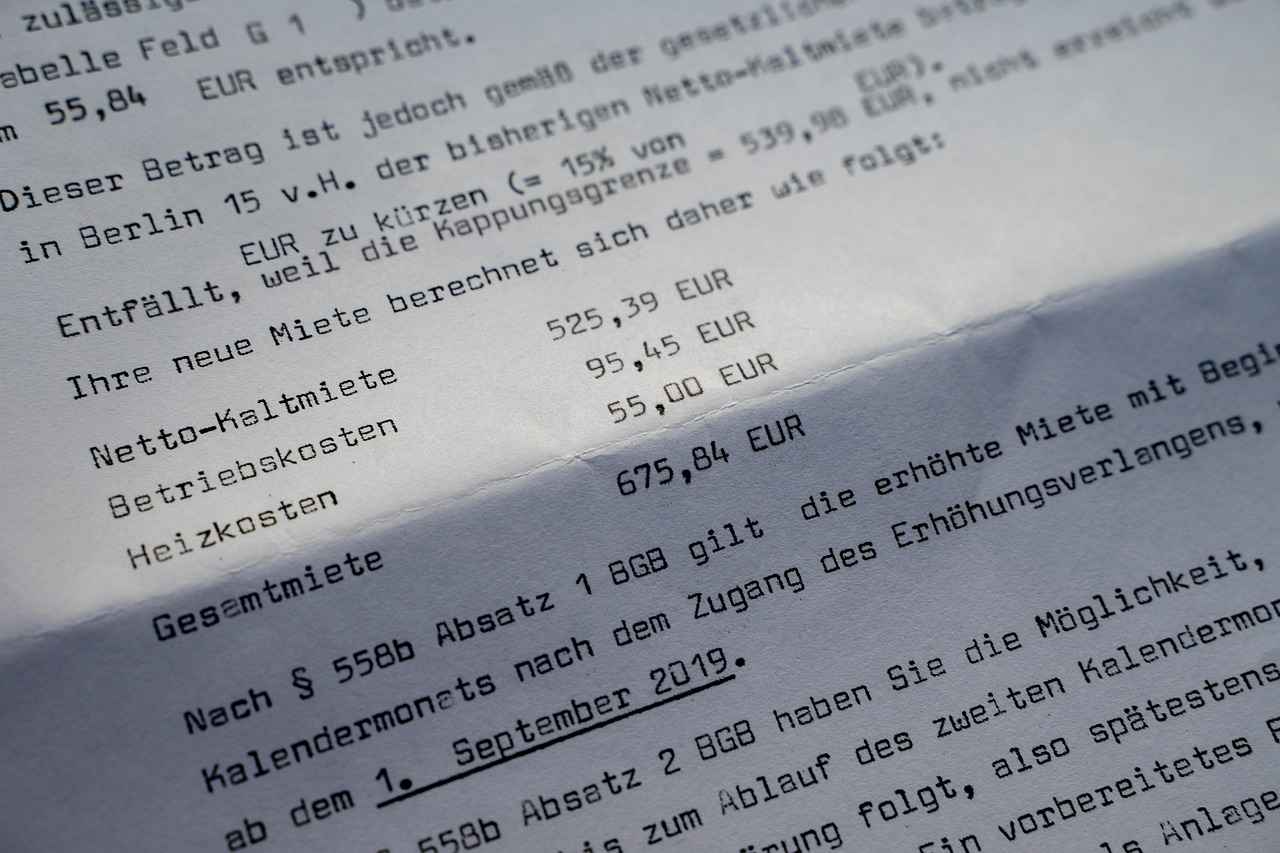

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Mieterhöhungen in Deutschland sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Diese Vorschriften sind entscheidend für die Rechte und Pflichten sowohl der Mieter als auch der Vermieter. Ein wichtiger Punkt ist, dass eine Mieterhöhung schriftlich erfolgen muss und der Mieter über die Gründe informiert werden muss. Die Erhöhung darf nicht willkürlich sein, sondern muss sich an objektiven Kriterien orientieren, wie z.B. der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Es gibt verschiedene Arten von Mieterhöhungen, die im deutschen Mietrecht vorgesehen sind. Zu den häufigsten gehören:

- Staffelmiete: Eine vereinbarte Mieterhöhung, die in bestimmten Zeitabständen automatisch erfolgt.

- Indexmiete: Hier wird die Miete an einen Preisindex gekoppelt, was eine Anpassung entsprechend der Inflation ermöglicht.

- Ortsübliche Vergleichsmiete: Eine Erhöhung, die sich an den Mieten ähnlicher Wohnungen orientiert.

Jede dieser Arten hat ihre eigenen spezifischen Anforderungen, die sowohl Mieter als auch Vermieter beachten müssen.

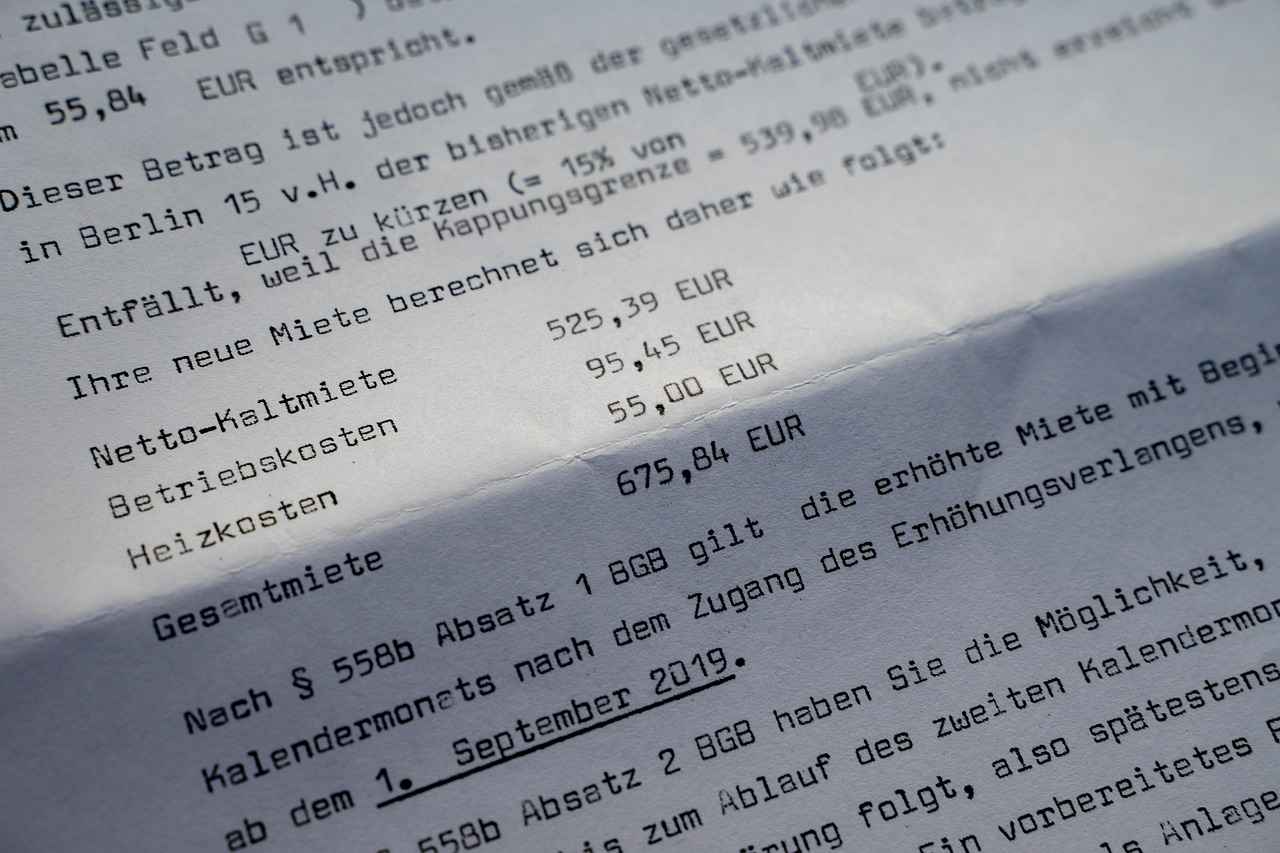

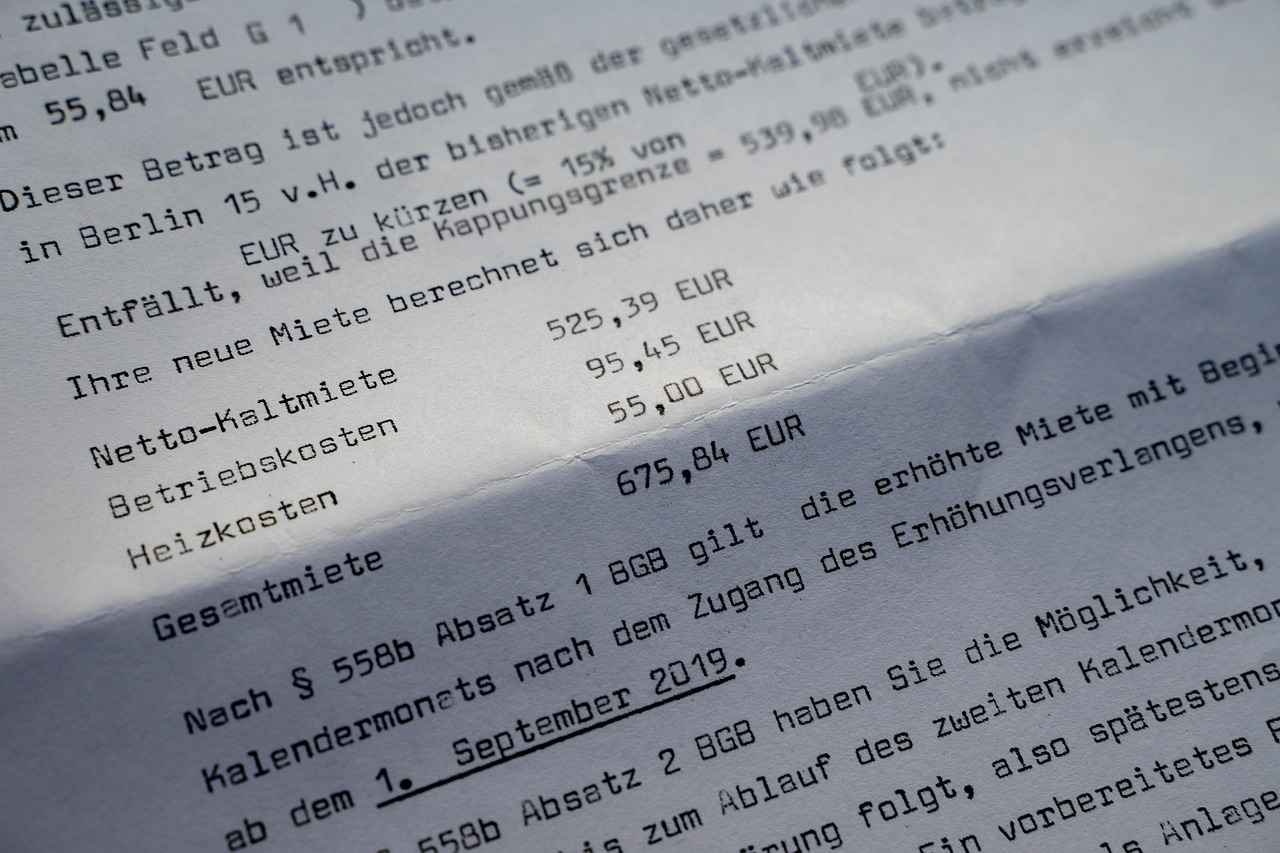

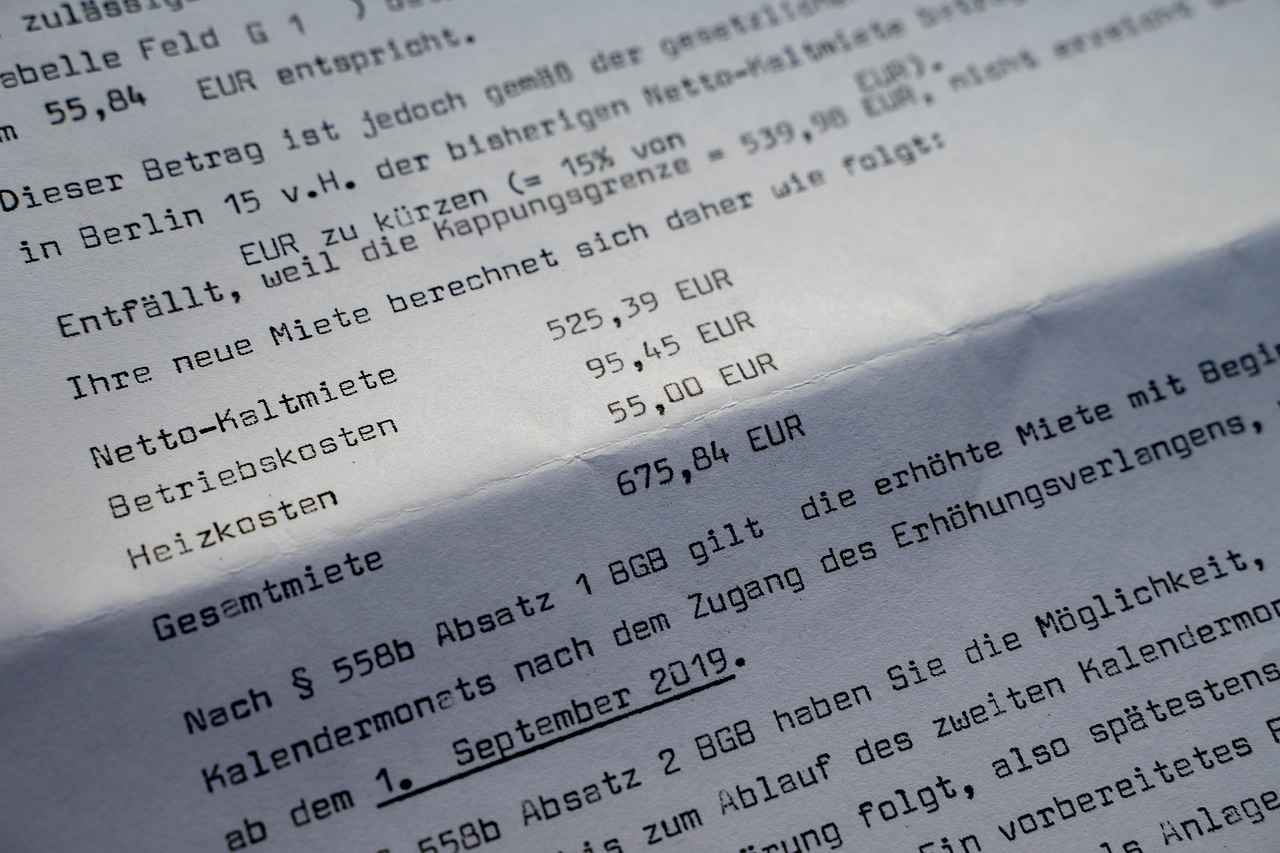

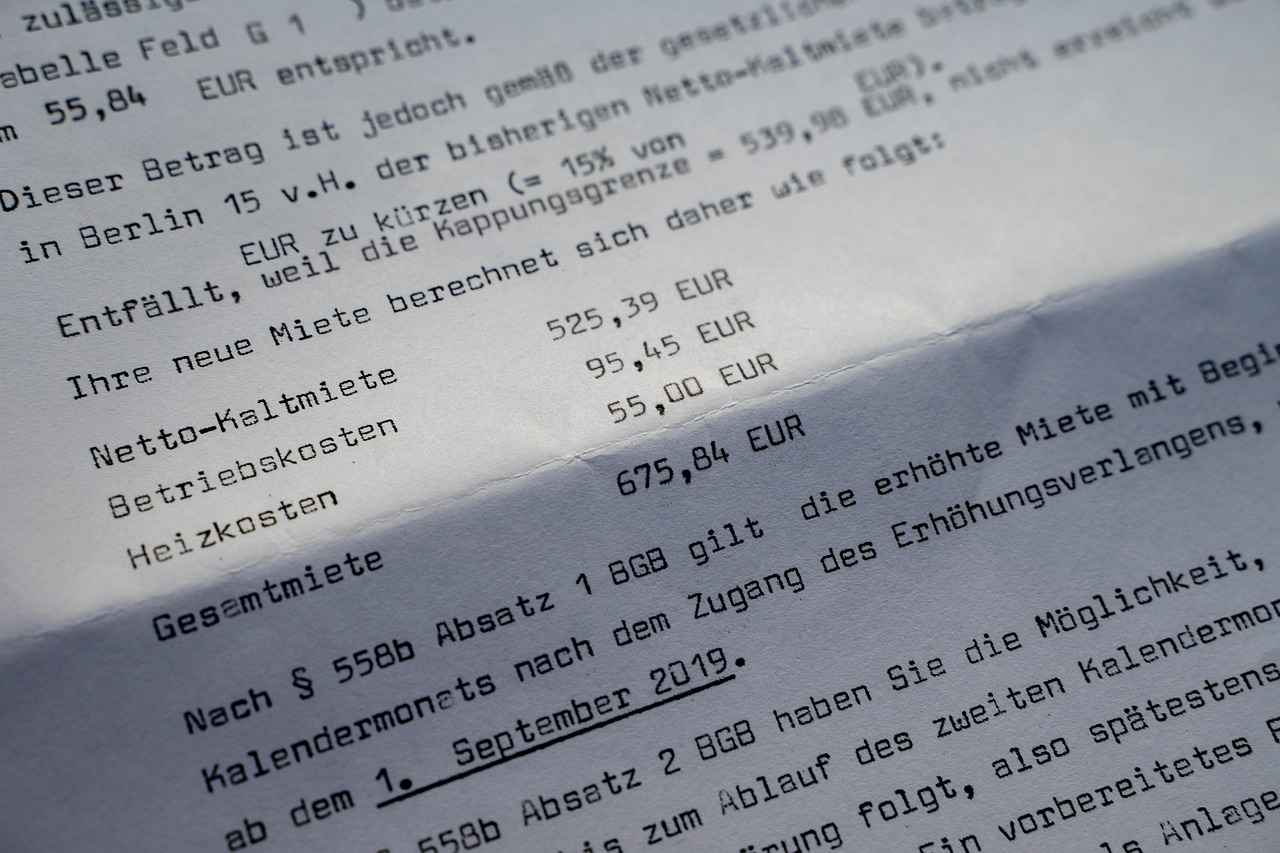

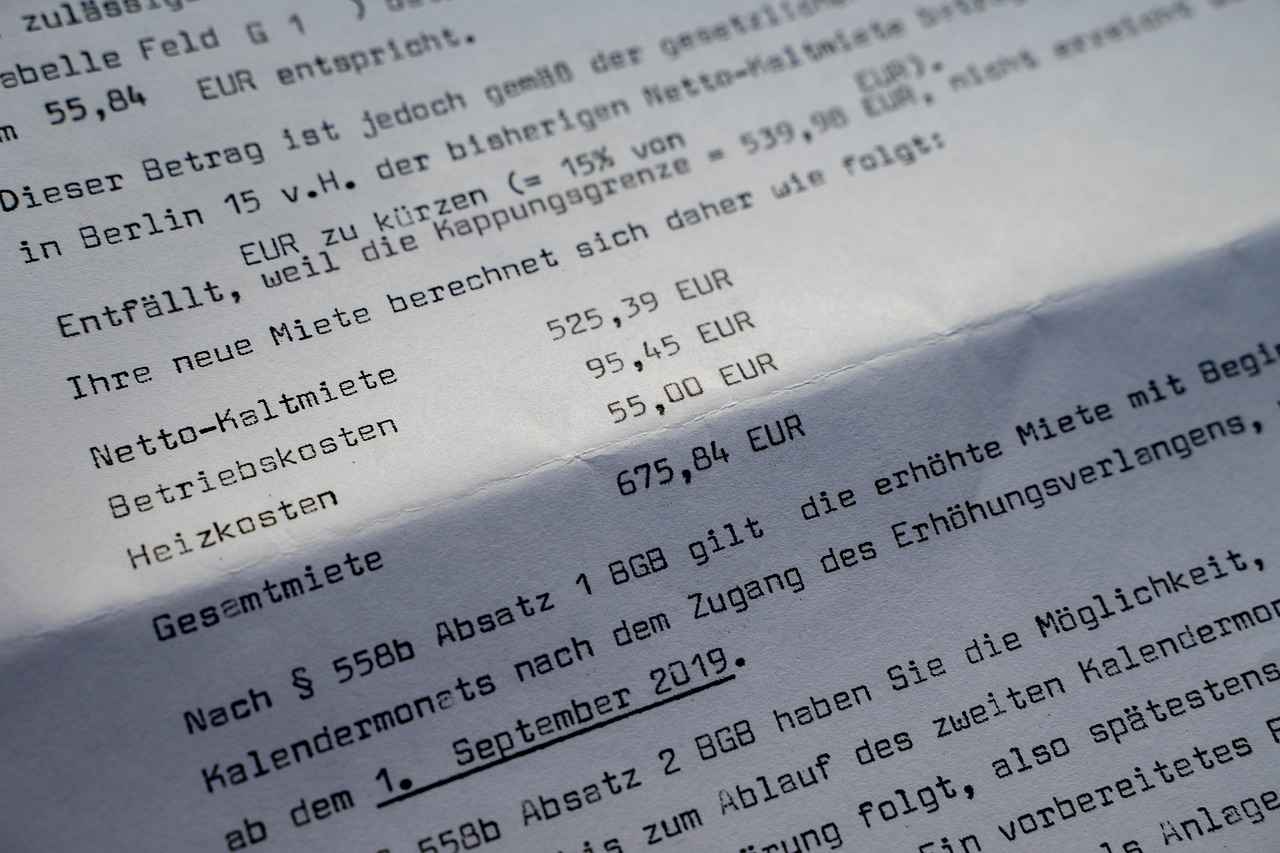

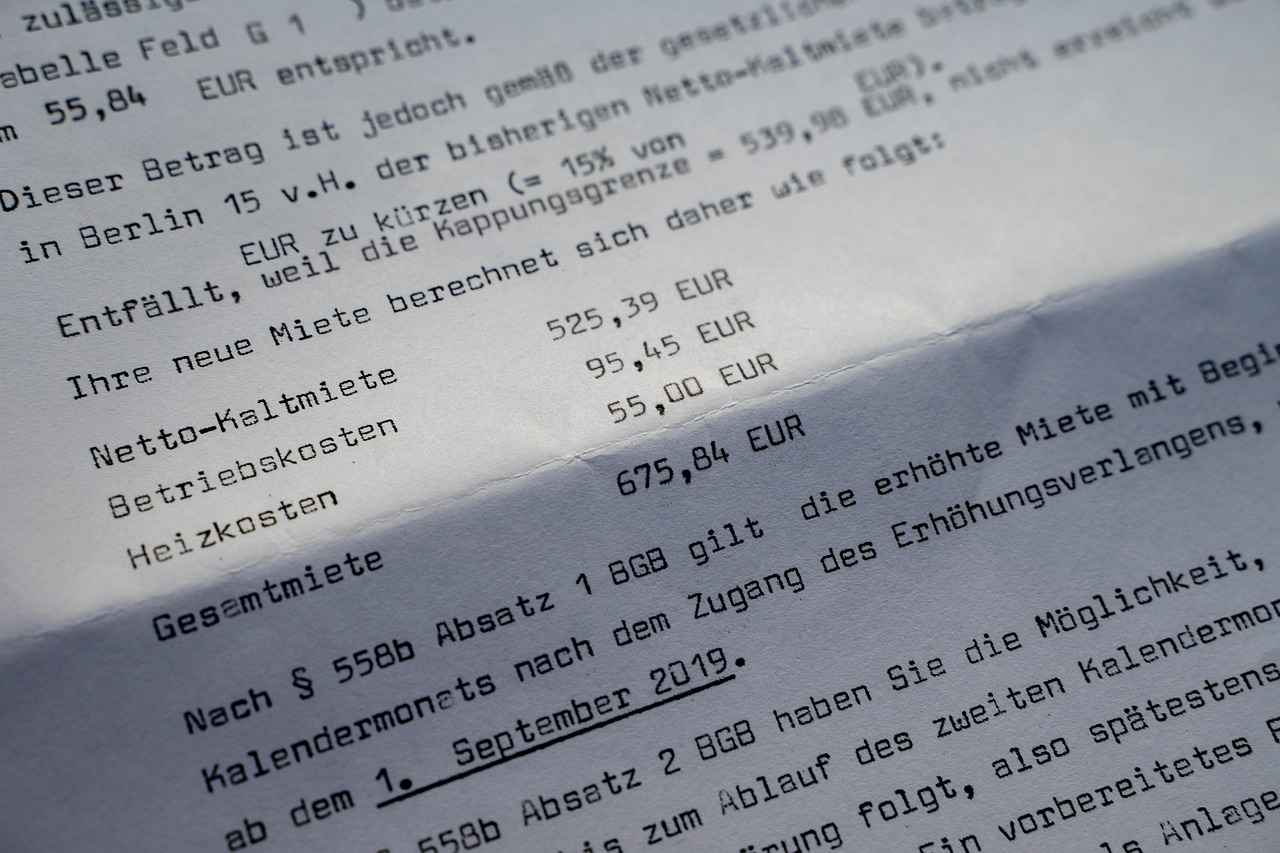

Die Berechnung der Mieterhöhung kann komplex sein und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst muss der Vermieter die aktuelle Miete und die geplante Erhöhung festlegen. Ein wichtiger Schritt ist die Marktanalyse, um sicherzustellen, dass die neue Miete der ortsüblichen Vergleichsmiete entspricht.

Die Schritte zur Berechnung einer Mieterhöhung umfassen:

- Ermittlung der aktuellen Miete.

- Festlegung der neuen Miete basierend auf den oben genannten Kriterien.

- Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben, z.B. der höchstmöglichen Erhöhung pro Jahr.

Angenommen, die aktuelle Miete beträgt 800 Euro. Wenn die ortsübliche Vergleichsmiete für ähnliche Wohnungen 900 Euro beträgt, könnte der Vermieter die Miete auf 850 Euro erhöhen, sofern dies innerhalb der gesetzlichen Grenzen liegt.

In diesem Abschnitt beantworten wir häufig gestellte Fragen von Mietern und Vermietern zur Mieterhöhung:

Die gesetzlichen Regelungen bestimmen, dass eine Mieterhöhung in der Regel höchstens einmal jährlich erfolgen kann. Zudem darf die Miete innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 20% steigen, in einigen Städten sogar nur um 15%.

Wenn Mieter eine unrechtmäßige Mieterhöhung vermuten, sollten sie zunächst das Gespräch mit dem Vermieter suchen. Falls keine Einigung erzielt werden kann, besteht die Möglichkeit, die Mieterhöhung rechtlich anzufechten. Hierbei ist es ratsam, rechtlichen Rat einzuholen.

Rechtliche Grundlagen der Mieterhöhung

Die rechtlichen Grundlagen der Mieterhöhung in Deutschland sind von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Mietverhältnisse zwischen Mieter und Vermieter. Diese Grundlagen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt, welches die wesentlichen Vorschriften enthält, die beide Parteien beachten müssen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte der rechtlichen Rahmenbedingungen für Mieterhöhungen detailliert beleuchten.

Das BGB regelt die Mieterhöhung in den §§ 558 bis 561. Diese Paragraphen legen fest, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang eine Mieterhöhung zulässig ist. Grundsätzlich ist eine Mieterhöhung nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich:

- Marktmiete: Die Miete darf auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden.

- Modernisierung: Nach durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen kann die Miete erhöht werden, um die Investitionskosten zu decken.

- Staffelmiete: Bei einer vereinbarten Staffelmiete erhöht sich die Miete automatisch zu festgelegten Zeitpunkten.

Ein zentraler Punkt in der Regelung ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Diese wird durch den Vergleich mit ähnlichen Wohnungen in der Umgebung bestimmt. Vermieter sind verpflichtet, die Mieterhöhung zu begründen und die Vergleichsmiete nachzuweisen. Hierbei können Mietspiegel, Gutachten oder Vergleichswohnungen herangezogen werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Fristen und Formvorschriften. Eine Mieterhöhung muss schriftlich erfolgen und der Mieter hat eine Überlegungsfrist von zwei Monaten, bevor die Erhöhung wirksam wird. Dies gibt dem Mieter die Möglichkeit, die Erhöhung zu prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

Wenn ein Mieter der Meinung ist, dass die Mieterhöhung unrechtmäßig ist, hat er das Recht, Widerspruch einzulegen. In solchen Fällen kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein. Mieter können sich an den Mieterschutzbund oder einen Anwalt wenden, um ihre Rechte zu wahren. Es ist wichtig, alle relevanten Unterlagen und Nachweise zu sammeln, um die eigene Position zu untermauern.

Die rechtlichen Grundlagen für Mieterhöhungen in Deutschland sind klar definiert und bieten sowohl Mietern als auch Vermietern einen Rahmen, innerhalb dessen sie handeln können. Ein fundiertes Verständnis dieser Vorschriften ist unerlässlich, um mögliche Konflikte zu vermeiden und die Rechte und Pflichten beider Parteien zu wahren. Das BGB bietet eine solide Grundlage, jedoch ist es ratsam, sich bei Unsicherheiten rechtzeitig juristischen Rat einzuholen.

Arten von Mieterhöhungen

In Deutschland gibt es mehrere Arten von Mieterhöhungen, die im Mietrecht verankert sind. Diese Regelungen sind wichtig, um sowohl die Rechte der Mieter als auch die Interessen der Vermieter zu wahren. Im Folgenden werden die verschiedenen Arten von Mieterhöhungen detailliert erläutert.

- Staffelmiete: Bei der Staffelmiete handelt es sich um eine vertraglich vereinbarte Mieterhöhung, die in festgelegten Zeitabständen automatisch erfolgt. Die Höhe der Erhöhung ist bereits im Mietvertrag festgelegt, was sowohl für Mieter als auch für Vermieter Planungssicherheit bietet.

- Indexmiete: Diese Art der Mieterhöhung ist an einen bestimmten Index, meist den Verbraucherpreisindex, gekoppelt. Die Miete wird somit entsprechend der Inflation angepasst. Dies bedeutet, dass die Mieterhöhung nicht willkürlich, sondern an wirtschaftliche Rahmenbedingungen gebunden ist.

- Ortsübliche Vergleichsmiete: Vermieter haben das Recht, die Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete anzupassen. Dies geschieht in der Regel, wenn die aktuelle Miete unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Wohnungen in der Umgebung liegt. Eine solche Erhöhung muss jedoch gut begründet und dokumentiert werden.

- Modernisierungsmaßnahmen: Wenn ein Vermieter Modernisierungen an der Immobilie vornimmt, kann er die Miete entsprechend erhöhen. Die Höhe der Mieterhöhung ist gesetzlich reglementiert und darf einen bestimmten Prozentsatz der Kosten nicht überschreiten.

Rechtliche Anforderungen

Jede Art der Mieterhöhung unterliegt spezifischen rechtlichen Anforderungen, die sowohl Vermieter als auch Mieter beachten müssen. Bei der Staffelmiete muss beispielsweise die Erhöhung im Mietvertrag klar und transparent festgehalten werden. Bei der Indexmiete ist es wichtig, dass der zugrunde liegende Index im Mietvertrag eindeutig benannt wird.

Besonderheiten der Mieterhöhungen

Die verschiedenen Arten von Mieterhöhungen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Mieter. Während die Staffelmiete eine langfristige Planung ermöglicht, können Indexmieten zu unvorhersehbaren Erhöhungen führen, die von der Inflation abhängen. Mieter sollten sich daher über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, wenn sie eine Mieterhöhung als ungerecht empfinden.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arten von Mieterhöhungen im deutschen Mietrecht klar definiert sind und sowohl Mieter als auch Vermieter gut informiert sein sollten, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Ein umfassendes Verständnis dieser Regelungen ist entscheidend, um die eigenen Rechte zu wahren und faire Mietverhältnisse zu fördern.

Staffelmiete

Die ist eine interessante und häufig genutzte Mietform in Deutschland. Sie ermöglicht eine planbare Mieterhöhung, die im Mietvertrag festgelegt wird. In diesem Artikel werden wir die Funktionsweise der Staffelmiete, ihre Vorteile sowie die rechtlichen Anforderungen, die damit verbunden sind, detailliert erläutern.

Eine Staffelmiete ist eine vertraglich vereinbarte Mieterhöhung, die in regelmäßigen Abständen automatisch erfolgt. Diese Erhöhungen sind im Mietvertrag klar definiert, sodass sowohl Mieter als auch Vermieter wissen, wann und in welchem Umfang die Miete steigen wird. Dies schafft eine gewisse Planungssicherheit für beide Parteien.

Die Staffelmiete funktioniert durch die Festlegung von festen Erhöhungen zu bestimmten Zeitpunkten. Zum Beispiel könnte im Mietvertrag festgelegt werden, dass die Miete jedes Jahr um 50 Euro steigt. Diese Erhöhungen müssen im Voraus im Mietvertrag dokumentiert sein. Es ist wichtig zu beachten, dass die Höhe der Erhöhung nicht willkürlich gewählt werden kann. Sie muss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben liegen.

- Planungssicherheit: Sowohl Mieter als auch Vermieter können ihre finanziellen Planungen besser gestalten.

- Transparenz: Mieter wissen im Voraus, welche Kosten auf sie zukommen.

- Vermeidung von Streitigkeiten: Da die Mieterhöhungen bereits im Vertrag festgelegt sind, gibt es weniger Raum für Missverständnisse.

Bei der Vereinbarung einer Staffelmiete müssen bestimmte rechtliche Anforderungen beachtet werden. Diese sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Zu den wichtigsten Punkten gehören:

- Die Staffelmiete muss im Mietvertrag klar und eindeutig formuliert sein.

- Die Erhöhungen dürfen nicht willkürlich, sondern müssen angemessen sein.

- Die Mieterhöhung muss in einem festgelegten Zeitrahmen erfolgen, typischerweise jährlich.

Die Staffelmiete ist eine praktikable Lösung für Mieter und Vermieter, die eine transparente und planbare Mietstruktur suchen. Sie bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere in Bezug auf die Planungssicherheit und die Vermeidung von Konflikten. Durch die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen können beide Parteien von dieser Mietform profitieren.

Vorteile der Staffelmiete

Die Staffelmiete ist eine Mietform, die in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie bietet sowohl Vermietern als auch Mietern eine Vielzahl von Vorteilen, die sich positiv auf die langfristige Mietbeziehung auswirken können. In diesem Artikel werden wir die Vorteile der Staffelmiete näher beleuchten und erläutern, wie sie beiden Parteien Planungssicherheit und Stabilität bietet.

Ein wesentlicher Vorteil der Staffelmiete ist die Planungssicherheit, die sie Vermietern bietet. Durch die im Mietvertrag festgelegten Mieterhöhungen in bestimmten Zeitabständen wissen Vermieter genau, wann und in welchem Umfang sich ihre Mieteinnahmen erhöhen werden. Dies erleichtert die finanzielle Planung und das Management von Immobilien. Vermieter können so besser auf zukünftige Investitionen und Instandhaltungen reagieren.

Für Mieter bedeutet die Staffelmiete ebenfalls eine gewisse Stabilität. Da die Mieterhöhungen im Voraus festgelegt sind, können Mieter besser kalkulieren und sich auf zukünftige Kosten einstellen. Dies ist besonders wichtig in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten, da Mieter nicht mit plötzlichen, unvorhersehbaren Erhöhungen rechnen müssen. Die Transparenz dieser Mietform schafft Vertrauen zwischen Mieter und Vermieter.

Ein weiterer Vorteil der Staffelmiete ist die Vermeidung von Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter. Da die Mieterhöhungen bereits im Mietvertrag festgelegt sind, gibt es weniger Raum für Missverständnisse oder Konflikte über die Höhe der Miete. Dies kann dazu beitragen, das Verhältnis zwischen den Parteien zu verbessern und ein harmonisches Mietverhältnis zu fördern.

Die Staffelmiete ist besonders attraktiv für Vermieter, die eine langfristige Mietbeziehung anstreben. Sie ermöglicht es, die Miete schrittweise zu erhöhen, was für Mieter oft akzeptabler ist als eine einmalige große Erhöhung. Dies kann dazu führen, dass Mieter länger bleiben, was wiederum die Fluktuation reduziert und die Kosten für die Neuvermietung minimiert. Auf der anderen Seite profitieren Mieter von der Planungssicherheit und der Möglichkeit, ihre Wohnkosten langfristig zu kalkulieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Staffelmiete bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt. Diese müssen sowohl von Vermietern als auch von Mietern beachtet werden, um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ein klarer und transparenter Mietvertrag, der die Staffelmiete detailliert beschreibt, ist unerlässlich, um die Rechte und Pflichten beider Parteien zu schützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Staffelmiete eine vorteilhafte Mietform für beide Parteien ist. Sie bietet Planungssicherheit, Stabilität und kann dazu beitragen, Streitigkeiten zu vermeiden. Durch die rechtlichen Rahmenbedingungen wird sichergestellt, dass die Interessen beider Seiten gewahrt bleiben. Vermieter und Mieter sollten die Staffelmiete als eine attraktive Option in Betracht ziehen, um eine langfristige und harmonische Mietbeziehung zu fördern.

Rechtliche Anforderungen

Die Vereinbarung einer Staffelmiete ist eine gängige Praxis im deutschen Mietrecht, die sowohl für Mieter als auch für Vermieter zahlreiche Vorteile bietet. Allerdings gibt es spezifische , die bei der Erstellung eines solchen Mietvertrags berücksichtigt werden müssen. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Punkte erläutert, die sowohl Mieter als auch Vermieter beachten sollten.

- Schriftform: Die Vereinbarung einer Staffelmiete muss in schriftlicher Form erfolgen. Mündliche Absprachen sind nicht ausreichend, um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

- Transparente Staffelung: Die Höhe der Mieterhöhung und die Zeiträume, in denen diese wirksam werden, müssen klar und verständlich im Mietvertrag festgehalten werden. Dies sorgt für Transparenz und vermeidet spätere Missverständnisse.

- Höchstgrenzen: Die Mieterhöhung darf bestimmte gesetzliche Höchstgrenzen nicht überschreiten. Laut § 558 BGB darf die Miete innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 20% steigen, in bestimmten Regionen sogar nur 15%.

- Fristen: Zwischen den einzelnen Mieterhöhungen muss eine Frist von mindestens einem Jahr liegen. Dies gibt dem Mieter Zeit, sich auf die Erhöhung einzustellen.

- Begründung der Mieterhöhung: Die Mieterhöhung muss begründet werden, insbesondere wenn die Staffelmiete über die ortsübliche Vergleichsmiete hinausgeht. Eine solche Begründung kann z.B. durch einen Gutachter oder durch Vergleichswerte anderer Mietverhältnisse erfolgen.

Zusätzlich zu diesen Punkten ist es wichtig, dass sowohl Mieter als auch Vermieter sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sind. Mieter haben das Recht, die Erhöhung zu überprüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten, wenn sie der Meinung sind, dass die Erhöhung nicht rechtmäßig ist. Vermieter hingegen müssen sicherstellen, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen einhalten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dokumentation aller Vereinbarungen und Kommunikationswege. Dies kann im Falle von Streitigkeiten als Nachweis dienen. Es ist ratsam, alle Änderungen im Mietvertrag und die Kommunikation über Mieterhöhungen schriftlich festzuhalten.

Insgesamt ist es entscheidend, dass sowohl Mieter als auch Vermieter die rechtlichen Rahmenbedingungen der Staffelmiete verstehen und einhalten. Dies fördert nicht nur ein harmonisches Mietverhältnis, sondern schützt auch vor rechtlichen Problemen.

Indexmiete

ist ein Begriff, der in Deutschland immer häufiger in Mietverträgen auftaucht. Diese Art der Miete ist besonders für Vermieter und Mieter von Interesse, da sie eine automatische Anpassung der Miete an die Inflation ermöglicht. In diesem Artikel werden wir die wesentlichen Aspekte der Indexmiete beleuchten, einschließlich ihrer Funktionsweise, der Berechnungsmethoden und der Vor- und Nachteile für beide Parteien.

Die ist eine Mietform, die an einen bestimmten Preisindex, in der Regel den Verbraucherpreisindex (VPI), gekoppelt ist. Dies bedeutet, dass die Miete regelmäßig, meist jährlich, an die Inflation angepasst wird. Der Vorteil dieser Regelung ist, dass sie eine gewisse Planungssicherheit für Vermieter bietet, da sie sich vor der Entwertung ihrer Einnahmen schützen können. Mieter profitieren ebenfalls, da sie nicht von willkürlichen Mieterhöhungen betroffen sind, sondern die Anpassungen transparent und nachvollziehbar sind.

Die Berechnung der Indexmiete erfolgt in mehreren Schritten:

- Ausgangsmiete festlegen: Zunächst wird die aktuelle Miete als Basis genommen.

- Preisindex ermitteln: Der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes wird herangezogen, um die Inflationsrate zu bestimmen.

- Berechnung der Anpassung: Die Anpassung erfolgt in der Regel durch die Formel: neue Miete alte Miete × (neuer Index / alter Index).

Ein Beispiel: Wenn die Ausgangsmiete 800 Euro beträgt und der alte Index 100 und der neue Index 105 ist, würde die neue Miete 840 Euro betragen.

Die Indexmiete hat sowohl Vorteile als auch Nachteile:

- Vorteile für Vermieter: Vermieter können sich vor Inflation schützen und ihre Einnahmen stabil halten.

- Nachteile für Vermieter: Bei sinkender Inflation oder Deflation kann die Miete nicht gesenkt werden.

- Vorteile für Mieter: Mieter haben die Sicherheit, dass Mieterhöhungen transparent und nachvollziehbar sind.

- Nachteile für Mieter: In Zeiten hoher Inflation kann die Miete schnell steigen, was eine finanzielle Belastung darstellen kann.

Die rechtlichen Grundlagen für die Indexmiete sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Mieter und Vermieter müssen sicherstellen, dass die Vereinbarung zur Indexmiete im Mietvertrag klar formuliert ist. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Preisindex, auf den sich die Miete bezieht, eindeutig benannt wird. Zudem müssen die Mieterhöhungen in einem angemessenen Zeitraum erfolgen, um rechtlichen Problemen vorzubeugen.

- Wie oft kann die Miete erhöht werden? Die Miete kann jährlich angepasst werden, basierend auf den Veränderungen des Preisindex.

- Was passiert bei einem Umzug? Bei einem Umzug in eine neue Wohnung kann eine neue Indexmiete vereinbart werden, die sich an der aktuellen Inflationsrate orientiert.

- Wie kann ich mich gegen unrechtmäßige Erhöhungen wehren? Mieter sollten ihre Mietverträge genau prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, wenn sie eine unrechtmäßige Erhöhung vermuten.

Berechnung der Mieterhöhung

Die ist ein entscheidender Aspekt im Mietrecht, der sowohl Mieter als auch Vermieter betrifft. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Mieterhöhung nicht willkürlich erfolgen kann, sondern an bestimmte rechtliche Vorgaben gebunden ist. In diesem Abschnitt werden wir die Schritte zur Berechnung im Detail erläutern und verschiedene Faktoren betrachten, die dabei eine Rolle spielen.

Die Mieterhöhung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der aktuellen Mietpreise im Vergleich zu den durchschnittlichen Marktmieten, der Vermietungsdauer sowie der Inflation. Die rechtlichen Grundlagen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt und müssen bei jeder Mieterhöhung beachtet werden.

- Marktmiete: Die Miete darf nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöht werden.

- Modernisierungsmaßnahmen: Investitionen in die Wohnung können ebenfalls eine Mieterhöhung rechtfertigen.

- Staffelmiete: Hierbei handelt es sich um eine vorher festgelegte Mieterhöhung, die in bestimmten Zeitabständen automatisch erfolgt.

Um eine Mieterhöhung korrekt zu berechnen, sollten die folgenden Schritte beachtet werden:

- Überprüfung des Mietvertrags: Zuerst sollte der bestehende Mietvertrag auf Klauseln zur Mieterhöhung überprüft werden.

- Marktanalyse: Eine Analyse der aktuellen Mietpreise in der Umgebung ist notwendig, um festzustellen, ob die geplante Erhöhung im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.

- Berechnung der Erhöhung: Die Erhöhung sollte in Prozent angegeben werden, wobei die gesetzlichen Vorgaben zu beachten sind.

- Mitteilung an den Mieter: Die Mieterhöhung muss schriftlich mitgeteilt werden, wobei die Gründe klar erläutert werden sollten.

Ein praktisches Beispiel kann helfen, die Theorie zu veranschaulichen. Angenommen, die aktuelle Miete beträgt 800 Euro und die ortsübliche Vergleichsmiete liegt bei 900 Euro. Der Vermieter kann die Miete um maximal 15 % erhöhen, was in diesem Fall 120 Euro entspricht. Die neue Miete würde somit 920 Euro betragen. Es ist jedoch wichtig, dass die Erhöhung nicht die gesetzlich festgelegten Grenzen überschreitet.

Viele Mieter und Vermieter haben Fragen zur Berechnung der Mieterhöhung. Hier sind einige häufige Fragen:

- Wie oft kann die Miete erhöht werden? Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass die Miete innerhalb von drei Jahren um maximal 20 % erhöht werden darf, in einigen Regionen sogar nur um 15 %.

- Was tun bei unrechtmäßiger Mieterhöhung? Mieter sollten sich umgehend rechtlich beraten lassen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berechnung der Mieterhöhung ein komplexer Prozess ist, der sorgfältige Überlegungen und genaue Berechnungen erfordert. Es ist wichtig, sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um sicherzustellen, dass alle Schritte korrekt durchgeführt werden.

Berechnungsschritte

Die Berechnung einer Mieterhöhung ist ein wichtiger Prozess, der sowohl Mieter als auch Vermieter betrifft. Um sicherzustellen, dass dieser Prozess transparent und fair ist, ist es entscheidend, die einzelnen Schritte genau zu verstehen. In diesem Abschnitt werden wir die Schritte zur Berechnung einer Mieterhöhung detailliert aufschlüsseln.

Der erste Schritt bei der Berechnung einer Mieterhöhung besteht darin, den Mietvertrag zu überprüfen. Hierbei sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Welche Mietpreisanpassungsklauseln sind im Vertrag enthalten?

- Gibt es eine Staffelmiete oder eine Indexmiete?

- Wurde eine Mieterhöhung in der Vergangenheit bereits durchgeführt?

Der nächste Schritt ist die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese kann durch verschiedene Methoden erfolgen:

- Vergleich mit ähnlichen Wohnungen in der Umgebung

- Einholung von Informationen über aktuelle Mietpreise von Immobilienportalen

- Beratung durch einen Immobilienexperten

Nachdem die Vergleichsmiete ermittelt wurde, kann die eigentliche Mieterhöhung berechnet werden. Hierbei sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Die aktuelle Miete

- Die Differenz zur Vergleichsmiete

- Die gesetzlich zulässige Höchstgrenze für Mieterhöhungen

Die Mieterhöhung darf in der Regel nicht mehr als 20% innerhalb von drei Jahren betragen, es sei denn, es handelt sich um eine Modernisierung.

Nach der Berechnung muss die Mieterhöhung formell mitgeteilt werden. Dies sollte schriftlich erfolgen und folgende Informationen enthalten:

- Die neue Miethöhe

- Die Gründe für die Erhöhung

- Ein Hinweis auf die gesetzlichen Regelungen

Der Mieter hat nach Erhalt der Mitteilung eine Frist von zwei Monaten, um auf die Mieterhöhung zu reagieren. In dieser Zeit kann der Mieter die Erhöhung akzeptieren oder anfechten. Es ist wichtig, dass der Mieter sich über seine Rechte informiert und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholt.

Wenn der Mieter der Erhöhung zustimmt oder die Frist verstreicht, wird die neue Miete ab dem vereinbarten Datum fällig. Vermieter sollten sicherstellen, dass die Änderung im Mietvertrag dokumentiert wird, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berechnung einer Mieterhöhung ein strukturierter Prozess ist, der sorgfältige Überlegungen und rechtliche Kenntnisse erfordert. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist entscheidend, um sowohl die Rechte der Mieter als auch die Interessen der Vermieter zu wahren.

Beispiel für eine Mieterhöhung

Die Berechnung einer Mieterhöhung kann für viele Mieter und Vermieter eine Herausforderung darstellen. Um die Theorie in die Praxis umzusetzen, ist es hilfreich, ein konkretes Beispiel zu betrachten. In diesem Abschnitt werden wir Schritt für Schritt erläutern, wie eine Mieterhöhung berechnet wird, und dabei alle relevanten Faktoren berücksichtigen.

Angenommen, Sie wohnen in einer Wohnung, deren aktuelle Miete 800 Euro beträgt. Ihr Vermieter hat beschlossen, die Miete zu erhöhen. Um die Mieterhöhung korrekt zu berechnen, müssen mehrere Schritte beachtet werden:

- Überprüfung der Mietvertragsklauseln: Zunächst sollte der Mietvertrag auf Klauseln zur Mieterhöhung überprüft werden. Gibt es eine Staffelmiete oder eine Indexmiete, die bereits festgelegt ist?

- Marktmiete: Der Vermieter muss sicherstellen, dass die neue Miete im Einklang mit den ortsüblichen Vergleichsmieten steht. Dies kann durch eine Mietspiegel oder durch Vergleich mit ähnlichen Wohnungen in der Umgebung geschehen.

- Höhe der Erhöhung: In Deutschland darf die Miete in der Regel um maximal 20% innerhalb von drei Jahren erhöht werden, es sei denn, es handelt sich um eine Modernisierung, die eine höhere Erhöhung rechtfertigt.

Angenommen, der Vermieter hat festgestellt, dass die ortsübliche Vergleichsmiete für ähnliche Wohnungen 900 Euro beträgt. Er könnte also eine Erhöhung um 100 Euro auf 900 Euro vorschlagen, was innerhalb der gesetzlichen Grenzen liegt.

Um die Mieterhöhung zu berechnen, kann folgende Formel verwendet werden:

Neue Miete Aktuelle Miete + (Aktuelle Miete * Erhöhungssatz)

In unserem Beispiel würde die Berechnung wie folgt aussehen:

Neue Miete 800 Euro + (800 Euro * 0,125) Neue Miete 800 Euro + 100 Euro Neue Miete 900 Euro

Dies zeigt, dass die neue Miete nach der Erhöhung 900 Euro betragen würde. Es ist wichtig, dass der Vermieter diese Erhöhung schriftlich mitteilt und die Gründe dafür klar darlegt.

Gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) muss der Vermieter die Mieterhöhung mindestens zwei Monate im Voraus ankündigen. Zudem muss die Erhöhung begründet werden, insbesondere wenn sie über die ortsübliche Vergleichsmiete hinausgeht. Mieter haben das Recht, die Erhöhung zu prüfen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen.

Ein Beispiel für einen Widerspruch könnte sein, dass der Mieter nachweisen kann, dass ähnliche Wohnungen in der Umgebung deutlich günstiger sind oder dass die Mieterhöhung nicht rechtmäßig ist, weil sie die gesetzlich erlaubten Grenzen überschreitet.

Die Berechnung einer Mieterhöhung erfordert sowohl rechtliches Wissen als auch eine genaue Analyse der Umstände. Mieter sollten sich ihrer Rechte bewusst sein und im Zweifelsfall rechtlichen Rat einholen. Ein konkretes Beispiel hilft, die theoretischen Grundlagen in die Praxis umzusetzen und Missverständnisse zu vermeiden.

Häufige Fragen zur Mieterhöhung

In diesem Abschnitt beantworten wir häufig gestellte Fragen von Mietern und Vermietern zur Mieterhöhung, um Missverständnisse auszuräumen. Die Mieterhöhung ist ein zentrales Thema im Mietrecht und betrifft sowohl Mieter als auch Vermieter. Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig, die häufigsten Fragen zu klären und Informationen bereitzustellen, die auf den rechtlichen Rahmenbedingungen basieren.

Die gesetzlichen Regelungen in Deutschland erlauben es Vermietern, die Miete unter bestimmten Bedingungen zu erhöhen. In der Regel darf die Miete alle 15 Monate erhöht werden, jedoch gibt es Ausnahmen. Die Mieterhöhung darf nicht mehr als 20% innerhalb von drei Jahren betragen, es sei denn, die Miete liegt unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Um sicherzustellen, dass die Erhöhung rechtmäßig ist, sollten Vermieter die örtlichen Mietspiegel konsultieren.

Wenn Mieter der Meinung sind, dass die Mieterhöhung unrechtmäßig ist, gibt es mehrere Schritte, die sie unternehmen können. Zunächst sollten sie die Erhöhung schriftlich anfechten. Es ist ratsam, alle relevanten Dokumente, wie den Mietvertrag und die Mitteilung über die Mieterhöhung, aufzubewahren. Mieter können auch rechtlichen Rat einholen oder sich an einen Mieterverein wenden, um Unterstützung zu erhalten. In vielen Fällen kann eine Einigung erzielt werden, bevor es zu einem Rechtsstreit kommt.

Bei einer Mieterhöhung sind Vermieter verpflichtet, bestimmte Informationen bereitzustellen. Dazu gehört eine schriftliche Mitteilung über die geplante Erhöhung, die eine Begründung enthält. Vermieter müssen darlegen, auf welcher Grundlage die Erhöhung erfolgt, sei es durch Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete oder durch eine Staffelmiete. Zudem müssen sie den Mieter über die Möglichkeit informieren, die Erhöhung zu überprüfen und gegebenenfalls anzufechten.

Die Begründung einer Mieterhöhung kann auf verschiedenen Faktoren basieren. Eine häufige Methode ist die Vergleichsmiete, die sich an ähnlichen Wohnungen in der Umgebung orientiert. Vermieter können auch auf Modernisierungen verweisen, die den Wohnwert der Immobilie gesteigert haben. In jedem Fall müssen die Gründe klar und nachvollziehbar in der Mitteilung dargelegt werden, um rechtlichen Herausforderungen vorzubeugen.

Wenn ein Mieter die Mieterhöhung nicht akzeptiert, kann der Vermieter rechtliche Schritte einleiten. Zunächst sollte der Vermieter versuchen, eine gütliche Einigung zu erzielen. Wenn dies nicht gelingt, kann der Vermieter die Erhöhung gerichtlich durchsetzen. In einem solchen Fall wird das Gericht die Rechtmäßigkeit der Mieterhöhung prüfen. Es ist wichtig, dass sowohl Mieter als auch Vermieter sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sind, um Missverständnisse zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mieterhöhung ein komplexes Thema ist, das sowohl rechtliche als auch praktische Aspekte umfasst. Es ist wichtig, sich gut zu informieren und rechtzeitig zu handeln, um mögliche Konflikte zu vermeiden.

Wie oft kann die Miete erhöht werden?

Die Frage, wie oft eine Mieterhöhung stattfinden kann, ist für viele Mieter und Vermieter von großer Bedeutung. In Deutschland sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Mieterhöhungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Diese Vorschriften bieten sowohl Mietern als auch Vermietern eine klare Orientierung, um Missverständnisse zu vermeiden und faire Bedingungen zu schaffen.

Gemäß § 558 BGB darf die Miete in der Regel höchstens einmal innerhalb von 15 Monaten erhöht werden. Dies bedeutet, dass Vermieter nicht beliebig oft die Miete anpassen können. Zudem sind Mieterhöhungen auf einen bestimmten Prozentsatz der ortsüblichen Vergleichsmiete begrenzt, die in der jeweiligen Region gilt.

Bevor eine Mieterhöhung wirksam wird, müssen Vermieter einige Formalitäten beachten. Zunächst ist eine schriftliche Mitteilung an den Mieter erforderlich, die die Gründe für die Erhöhung detailliert darlegt. Diese Mitteilung muss auch die neue Mietsumme sowie den Zeitpunkt, ab dem die Erhöhung gelten soll, enthalten. Der Mieter hat dann mindestens zwei Monate Zeit, um auf die Erhöhung zu reagieren.

Es gibt jedoch Ausnahmen, die es Vermietern ermöglichen, die Miete häufiger zu erhöhen. Bei Staffelmieten beispielsweise wird die Miete zu festgelegten Zeitpunkten automatisch erhöht, was eine regelmäßige Anpassung ermöglicht. Diese Regelung muss jedoch im Mietvertrag klar definiert sein. Bei Indexmieten hängt die Erhöhung von einem festgelegten Preisindex ab, was ebenfalls zu häufigeren Anpassungen führen kann.

- Kann ich gegen eine Mieterhöhung Widerspruch einlegen? Ja, Mieter haben das Recht, gegen eine Mieterhöhung Widerspruch einzulegen, wenn sie die Erhöhung für unrechtmäßig halten.

- Wie kann ich die ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln? Die ortsübliche Vergleichsmiete kann durch Mietspiegel, Immobilienportale oder durch die Beratung eines Experten ermittelt werden.

- Was passiert, wenn ich die Mieterhöhung nicht akzeptiere? Wenn ein Mieter die Mieterhöhung nicht akzeptiert, kann der Vermieter rechtliche Schritte einleiten, um die Erhöhung durchzusetzen.

Insgesamt ist es wichtig, dass sowohl Mieter als auch Vermieter sich über die gesetzlichen Regelungen zur Mieterhöhung informieren. Ein gutes Verständnis dieser Vorschriften kann helfen, Konflikte zu vermeiden und ein faires Mietverhältnis zu gewährleisten.

Was tun bei unrechtmäßiger Mieterhöhung?

Wenn Mieter eine unrechtmäßige Mieterhöhung vermuten, kann dies zu erheblichem Stress und Unsicherheit führen. Es ist wichtig, in solchen Situationen besonnen zu handeln und die richtigen Schritte zu unternehmen. In diesem Artikel erläutern wir die besten Vorgehensweisen, die Mieter ergreifen können, um ihre Rechte zu wahren und gegebenenfalls gegen unrechtmäßige Forderungen vorzugehen.

- Überprüfung der Mieterhöhung: Der erste Schritt besteht darin, die Mieterhöhung genau zu überprüfen. Mieter sollten die Mitteilung des Vermieters sorgfältig lesen und sicherstellen, dass die Erhöhung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Dazu gehört, dass die Mieterhöhung schriftlich erfolgen muss und die Gründe klar dargelegt werden.

- Rechtliche Grundlagen verstehen: Mieter sollten sich mit den rechtlichen Grundlagen vertraut machen. Die gesetzlichen Regelungen zur Mieterhöhung sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Insbesondere die §§ 558 bis 560 BGB geben Auskunft über die zulässigen Erhöhungen und die Fristen, die dabei eingehalten werden müssen.

- Dokumentation führen: Es ist ratsam, alle relevanten Dokumente und Korrespondenzen mit dem Vermieter zu sammeln. Dazu gehören der ursprüngliche Mietvertrag, die Mieterhöhungsschreiben sowie alle Antworten, die der Mieter gegeben hat. Diese Dokumentation kann im Falle eines Rechtsstreits von entscheidender Bedeutung sein.

- Rechtsberatung einholen: Wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Mieterhöhung bestehen, sollten Mieter nicht zögern, rechtlichen Rat einzuholen. Anwälte, die auf Mietrecht spezialisiert sind, können wertvolle Unterstützung bieten und helfen, die besten Schritte zu planen.

- Widerspruch einlegen: Mieter haben das Recht, gegen eine unrechtmäßige Mieterhöhung Widerspruch einzulegen. Dieser Widerspruch sollte schriftlich erfolgen und innerhalb der im BGB festgelegten Fristen eingereicht werden. Es ist wichtig, die Gründe für den Widerspruch klar darzulegen.

- Schlichtungsstelle kontaktieren: In vielen Städten gibt es Schlichtungsstellen, die bei Konflikten zwischen Mietern und Vermietern vermitteln können. Diese Stellen bieten oft eine kostengünstige Möglichkeit, um zu einer Einigung zu gelangen, ohne gleich vor Gericht zu gehen.

- Rechtsweg beschreiten: Sollte keine Einigung erzielt werden können, bleibt als letzter Schritt der Gang vor Gericht. Mieter sollten sich jedoch bewusst sein, dass dies zeitaufwendig und kostspielig sein kann. Daher ist es wichtig, alle Alternativen vorher auszuschöpfen.

Die Auseinandersetzung mit unrechtmäßigen Mieterhöhungen kann herausfordernd sein, aber mit den richtigen Informationen und Maßnahmen können Mieter ihre Rechte effektiv schützen. Es ist entscheidend, proaktiv zu handeln und sich nicht von unrechtmäßigen Forderungen einschüchtern zu lassen. Ein umfassendes Verständnis der eigenen Rechte und Pflichten ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Umgang mit solchen Situationen.

Fazit zur Mieterhöhung

Die Mieterhöhung ist ein Thema, das sowohl Mieter als auch Vermieter betrifft und oft zu Missverständnissen führt. In Deutschland gibt es klare rechtliche Vorgaben, die die Mieterhöhung regeln. Diese Vorschriften sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert und bieten sowohl Mietern als auch Vermietern einen rechtlichen Rahmen. Um die Mieterhöhung besser zu verstehen, ist es wichtig, sich mit den verschiedenen Arten von Mieterhöhungen, den rechtlichen Grundlagen sowie den häufigsten Fragen auseinanderzusetzen.

Die rechtlichen Grundlagen für Mieterhöhungen in Deutschland sind umfassend. Das BGB legt fest, unter welchen Bedingungen eine Mieterhöhung zulässig ist. Ein zentraler Punkt ist, dass die Mieterhöhung in der Regel nicht willkürlich erfolgen darf. Vermieter müssen sich an gesetzliche Fristen und Vorgaben halten, um eine rechtmäßige Erhöhung durchzuführen. Zudem gibt es Regelungen, die die Höhe der Mieterhöhung begrenzen, um Mieter vor übermäßigen Belastungen zu schützen.

In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Mieterhöhungen, die je nach Situation und vertraglicher Vereinbarung zur Anwendung kommen. Dazu zählen die Staffelmiete, die Indexmiete und die normale Mieterhöhung. Jede dieser Arten hat ihre eigenen Regeln und Anforderungen, die sowohl für Mieter als auch für Vermieter wichtig sind.

Die Berechnung der Mieterhöhung erfolgt nach bestimmten Kriterien. Zunächst müssen die aktuellen Mietpreise in der Umgebung berücksichtigt werden. Vermieter sind verpflichtet, die Miete auf ein angemessenes Niveau zu erhöhen, das im Vergleich zu ähnlichen Wohnungen in der Region steht. Eine häufige Methode zur Berechnung ist die ortsübliche Vergleichsmiete, die auf dem Mietspiegel basiert.

Es gibt viele Fragen, die sich Mieter und Vermieter im Zusammenhang mit Mieterhöhungen stellen. Eine häufige Frage lautet: Wie oft kann die Miete erhöht werden? Die gesetzlichen Bestimmungen legen fest, dass eine Mieterhöhung in der Regel nur einmal innerhalb von 15 Monaten erfolgen kann. Eine andere wichtige Frage ist: Was tun bei unrechtmäßiger Mieterhöhung? Mieter haben das Recht, eine Mieterhöhung zu überprüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mieterhöhung ein komplexes Thema ist, das sowohl rechtliche als auch praktische Aspekte umfasst. Es ist wichtig, sich gut zu informieren und rechtzeitig zu handeln. Mieter sollten sich über ihre Rechte im Klaren sein und im Zweifelsfall rechtlichen Rat einholen. Vermieter hingegen sollten die gesetzlichen Vorgaben strikt einhalten, um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ein fundiertes Verständnis der Mieterhöhung ist entscheidend, um ein harmonisches Mietverhältnis zu gewährleisten.

Häufige Fragen zur Mieterhöhung

- Wie oft kann die Miete erhöht werden?

Die Miete kann in der Regel alle 15 Monate erhöht werden. Es gibt jedoch bestimmte gesetzliche Vorgaben, die beachtet werden müssen. Diese Regelungen sorgen dafür, dass Mieter nicht übermäßig belastet werden.

- Was tun bei unrechtmäßiger Mieterhöhung?

Wenn Sie eine unrechtmäßige Mieterhöhung vermuten, sollten Sie zunächst die Erhöhung schriftlich anfechten. Es ist ratsam, sich rechtlichen Rat einzuholen, um die nächsten Schritte zu klären und Ihre Rechte zu wahren.

- Was ist eine Staffelmiete?

Eine Staffelmiete ist eine vereinbarte Mieterhöhung, die in festgelegten Abständen automatisch erfolgt. Diese Art der Miete bietet sowohl Mietern als auch Vermietern Planungssicherheit, da die Erhöhungen im Voraus bekannt sind.

- Wie wird die Indexmiete berechnet?

Die Indexmiete wird an einen Preisindex gekoppelt, was bedeutet, dass die Miete entsprechend der Inflation angepasst wird. Die Berechnung erfolgt in der Regel jährlich und basiert auf dem Verbraucherpreisindex.

- Kann ich einer Mieterhöhung widersprechen?

Ja, Sie haben das Recht, einer Mieterhöhung zu widersprechen. Es ist wichtig, die Gründe für die Erhöhung zu überprüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten, um Ihre Interessen zu schützen.