In diesem Artikel erfahren Sie, wie Anwaltsgebühren in Deutschland festgelegt werden, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und wie Mandanten ihre Kosten im Voraus einschätzen können. Anwaltsgebühren sind ein wichtiges Thema, das sowohl Mandanten als auch Anwälte betrifft. Es ist entscheidend zu verstehen, wie diese Gebühren strukturiert sind, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Die Grundlagen der Anwaltsgebühren

Die Anwaltsgebühren in Deutschland sind durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt. Dieses Gesetz legt die Grundlagen für die Berechnung der Gebühren fest und sorgt dafür, dass sowohl Mandanten als auch Anwälte klare Richtlinien haben. Das RVG zielt darauf ab, Transparenz und Fairness im Gebührenwesen zu gewährleisten.

Was ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)?

Das RVG ist das zentrale Gesetz, das die Vergütung von Rechtsanwälten in Deutschland regelt. Es schafft die Rahmenbedingungen für die Gebührenfestsetzung und stellt sicher, dass Anwälte für ihre Dienstleistungen angemessen entlohnt werden. Innerhalb des RVG gibt es verschiedene Vorschriften, die sich mit unterschiedlichen Arten von Verfahren befassen, darunter zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Angelegenheiten.

Faktoren, die die Anwaltsgebühren beeinflussen

- Komplexität des Falls: Die Komplexität des rechtlichen Problems hat einen direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren. Aufwendigere Fälle erfordern mehr Zeit und Ressourcen, was sich in höheren Gebühren niederschlägt.

- Erfahrung und Reputation des Anwalts: Ein erfahrener Anwalt mit einer guten Reputation kann höhere Honorare verlangen, da seine Expertise wertvoll ist.

- Regionale Unterschiede: In verschiedenen Städten oder Bundesländern können die Gebühren variieren, abhängig von der Lebenshaltungskosten und der Marktnachfrage.

Wie können Mandanten ihre Anwaltskosten einschätzen?

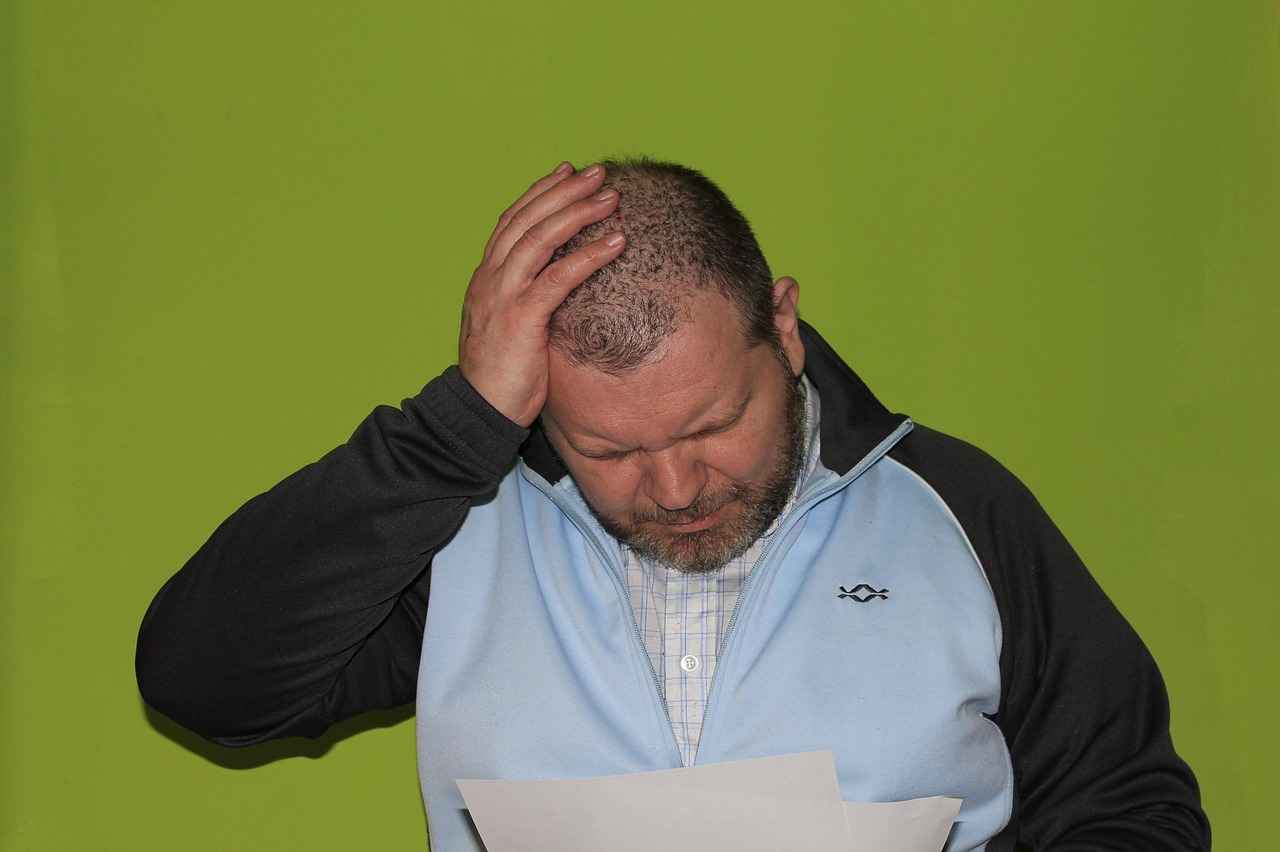

Mandanten sollten sich im Vorfeld über die zu erwartenden Anwaltskosten informieren. Eine Erstberatung bei einem Anwalt ist oft kostengünstig oder sogar kostenlos. Dies gibt Mandanten die Möglichkeit, die finanziellen Rahmenbedingungen zu klären. Anwälte sollten ihren Mandanten vor Beginn der Zusammenarbeit einen Kostenvoranschlag anbieten, um die finanziellen Erwartungen klar zu kommunizieren.

Rechtsmittel gegen überhöhte Anwaltsgebühren

Wenn Mandanten der Meinung sind, dass die Anwaltsgebühren überhöht sind, stehen ihnen verschiedene rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung. In Deutschland gibt es Schlichtungsstellen, die Streitigkeiten über Anwaltsgebühren behandeln. Diese Stellen bieten eine kostengünstige Lösung und können helfen, Missverständnisse zu klären. Zudem haben Mandanten das Recht, die Angemessenheit der Gebühren gerichtlich überprüfen zu lassen, wenn sie Zweifel an der Berechnung haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Festlegung von Anwaltsgebühren in Deutschland durch klare gesetzliche Regelungen und verschiedene Einflussfaktoren geprägt ist. Eine gute Vorbereitung und Transparenz können Mandanten helfen, ihre Kosten besser einzuschätzen und unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Die Grundlagen der Anwaltsgebühren

In Deutschland sind die Anwaltsgebühren ein zentrales Thema, das sowohl Mandanten als auch Rechtsanwälte betrifft. Die Regelungen hierzu sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) verankert, welches die Grundlagen für die Berechnung der Gebühren festlegt. In diesem Artikel werden wir die Grundlagen der Anwaltsgebühren näher beleuchten und aufzeigen, welche Faktoren die Höhe der Gebühren beeinflussen können.

Die Anwaltsgebühren in Deutschland sind durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt. Dieses Gesetz legt die Rahmenbedingungen für die Vergütung von Rechtsanwälten fest und sorgt für Transparenz und Rechtssicherheit im Gebührenwesen. Das RVG definiert, welche Gebühren für verschiedene Leistungen eines Anwalts anfallen und stellt sicher, dass die Berechnung der Gebühren nachvollziehbar ist.

Das RVG ist das zentrale Gesetz, das die Vergütung von Rechtsanwälten in Deutschland regelt. Es schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gebührenfestsetzung und stellt sicher, dass die Honorare der Anwälte angemessen und fair sind. Das Gesetz umfasst verschiedene Vorschriften, die sich mit den unterschiedlichen Arten von Verfahren und den entsprechenden Gebühren befassen, darunter zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Angelegenheiten.

Innerhalb des RVG gibt es festgelegte Gebührenrahmen, die die Mindest- und Höchstgebühren für verschiedene Leistungen eines Anwalts definieren. Diese Struktur sorgt für eine einheitliche Handhabung der Gebühren und ermöglicht es den Mandanten, die zu erwartenden Kosten besser einzuschätzen. Zu den wichtigsten Gebührenarten gehören:

- Beratungsgebühren: Gebühren für Erstberatungen und rechtliche Auskünfte.

- Verfahrensgebühren: Gebühren, die im Rahmen von Gerichtsverfahren anfallen.

- Erfolgshonorare: Gebühren, die anfallen, wenn ein bestimmter Erfolg erzielt wird.

Die Höhe der Anwaltsgebühren kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden:

- Komplexität des Falls: Aufwendigere Fälle erfordern mehr Zeit und Ressourcen, was zu höheren Gebühren führen kann.

- Erfahrung und Reputation des Anwalts: Erfahrene Anwälte mit einer guten Reputation können oft höhere Honorare verlangen.

- Regionale Unterschiede: In verschiedenen Regionen Deutschlands können die Gebühren variieren, basierend auf den Lebenshaltungskosten.

Mandanten sollten sich im Vorfeld über die zu erwartenden Anwaltskosten informieren, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Eine Erstberatung bei einem Anwalt ist oft kostengünstig oder sogar kostenlos, was Mandanten die Möglichkeit gibt, sich über die zu erwartenden Kosten zu informieren. Anwälte sollten ihren Mandanten vor Beginn der Zusammenarbeit einen Kostenvoranschlag anbieten, um die finanziellen Rahmenbedingungen klar zu kommunizieren.

Falls Mandanten der Meinung sind, dass die Anwaltsgebühren überhöht sind, gibt es rechtliche Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen. In Deutschland existieren Schlichtungsstellen, die sich mit Streitigkeiten über Anwaltsgebühren befassen und eine kostengünstige Lösung anbieten können. Zudem haben Mandanten das Recht, die Angemessenheit der Gebühren gerichtlich überprüfen zu lassen, wenn sie Zweifel an der Berechnung haben.

Was ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)?

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz RVG, bildet das Fundament für die Vergütung von Rechtsanwälten in Deutschland. Es regelt die Gebühren, die Anwälte für ihre Dienstleistungen verlangen können, und sorgt dafür, dass sowohl Mandanten als auch Anwälte klare Richtlinien haben. In diesem Artikel werden wir die wesentlichen Aspekte des RVG näher beleuchten und aufzeigen, wie es die rechtliche Landschaft in Deutschland beeinflusst.

Das RVG ist ein zentrales Gesetz in Deutschland, das die Vergütung von Rechtsanwälten regelt. Es legt die Rahmenbedingungen für die Gebührenfestsetzung fest und sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Gebührenstruktur. Dieses Gesetz trat im Jahr 2004 in Kraft und hat seitdem die Art und Weise, wie Anwälte bezahlt werden, erheblich verändert.

Das RVG besteht aus mehreren Vorschriften, die sich auf unterschiedliche Verfahrensarten beziehen. Dazu gehören:

- Zivilrechtliche Verfahren

- Strafrechtliche Verfahren

- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten

Jede dieser Kategorien hat spezifische Regelungen, die die Höhe der Gebühren bestimmen. Diese Struktur ermöglicht es Anwälten und Mandanten, die voraussichtlichen Kosten besser einzuschätzen und fördert damit eine informierte Entscheidungsfindung.

Innerhalb des RVG sind die Gebührenrahmen klar definiert. Diese Rahmenbedingungen legen sowohl die Mindest- als auch die Höchstgebühren fest, die für verschiedene Leistungen eines Anwalts verlangt werden dürfen. Dies dient nicht nur der Transparenz, sondern schützt auch Mandanten vor überhöhten Gebühren.

Zusätzlich zu den regulären Gebühren gibt es im RVG spezielle Gebührenarten, die in bestimmten Situationen anfallen können. Dazu gehören:

- Termingebühr – fällig, wenn ein Anwalt an einem Gerichtstermin teilnimmt.

- Einigungsgebühr – fällt an, wenn es zu einer Einigung zwischen den Parteien kommt.

Diese besonderen Gebührenarten sind wichtig, da sie den Anwälten ermöglichen, für spezifische Leistungen angemessen entlohnt zu werden.

Neben den gesetzlich festgelegten Gebühren haben Anwälte die Möglichkeit, individuelle Honorarvereinbarungen mit ihren Mandanten zu treffen. Diese können von den gesetzlichen Vorgaben abweichen und bieten sowohl Mandanten als auch Anwälten Flexibilität. Es ist jedoch wichtig, dass solche Vereinbarungen klar und transparent dokumentiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Die Festlegung der Anwaltsgebühren hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:

- Komplexität des Falls – Aufwendigere Fälle erfordern mehr Zeit und Ressourcen, was sich in höheren Gebühren niederschlagen kann.

- Erfahrung und Reputation des Anwalts – Erfahrene Anwälte können oft höhere Honorare verlangen, da sie über umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Mandanten sollten sich im Vorfeld über die zu erwartenden Anwaltskosten informieren, um böse Überraschungen zu vermeiden. Eine erste Beratung ist oft kostengünstig oder sogar kostenlos, was eine gute Gelegenheit bietet, die finanziellen Rahmenbedingungen zu klären.

Ein Kostenvoranschlag vor Beginn der Zusammenarbeit ist ebenfalls empfehlenswert. Anwälte sollten ihren Mandanten diese Informationen bereitstellen, um Transparenz zu gewährleisten.

Wenn Mandanten der Meinung sind, dass die Anwaltsgebühren überhöht sind, haben sie rechtliche Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen. In Deutschland existieren Schlichtungsstellen, die sich mit Streitigkeiten über Anwaltsgebühren befassen und kostengünstige Lösungen anbieten. Zudem haben Mandanten das Recht, die Angemessenheit der Gebühren gerichtlich überprüfen zu lassen.

Die Struktur des RVG

In Deutschland sind die Anwaltsgebühren durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt. Dieses Gesetz bildet die Grundlage für die Berechnung der Gebühren und legt fest, wie Anwälte für ihre Dienstleistungen entschädigt werden. Ein wichtiger Aspekt des RVG ist die Struktur, die verschiedene Vorschriften umfasst, die sich mit den unterschiedlichen Arten von Verfahren und den entsprechenden Gebühren befassen. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Struktur des RVG und die damit verbundenen Gebührenarten.

Das RVG ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die spezifische Vorschriften für verschiedene Rechtsgebiete enthalten. Diese Struktur sorgt dafür, dass sowohl Anwälte als auch Mandanten eine klare Orientierung über die geltenden Gebühren haben. Die Hauptkategorien im RVG sind:

- Zivilrechtliche Verfahren: Hierbei handelt es sich um die Regelungen, die die Gebühren für zivilrechtliche Streitigkeiten festlegen, wie z.B. Vertragsstreitigkeiten oder Schadensersatzansprüche.

- Strafrechtliche Verfahren: In diesem Bereich werden die Gebühren für die Vertretung von Mandanten in Strafverfahren geregelt, einschließlich der Verteidigung bei Anklagen und der Vertretung in Berufungsverfahren.

- Verwaltungsrechtliche Verfahren: Diese Vorschriften betreffen die Gebühren für Verfahren, die vor Verwaltungsbehörden oder -gerichten stattfinden, wie z.B. bei Widersprüchen gegen Verwaltungsakte.

Innerhalb dieser Kategorien legt das RVG spezifische Gebührenrahmen fest, die die Mindest- und Höchstgebühren für verschiedene Leistungen definieren. Dies gewährleistet eine gewisse Transparenz und Fairness im Gebührenwesen. Anwälte müssen sich an diese Vorgaben halten, es sei denn, es wird eine individuelle Honorarvereinbarung getroffen.

Zusätzlich zu den regulären Gebühren gibt es im RVG auch besondere Gebührenarten. Diese können in bestimmten Situationen anfallen und sind darauf ausgelegt, spezifische Dienstleistungen zu honorieren. Zu diesen besonderen Gebühren gehören:

- Termingebühr: Diese wird fällig, wenn ein Anwalt an einem Gerichtstermin teilnimmt.

- Einigungsgebühr: Diese Gebühr fällt an, wenn es zu einer Einigung zwischen den Parteien kommt, bevor der Fall vor Gericht verhandelt wird.

Die genaue Höhe der Gebühren hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Komplexität des Falls und die Erfahrung des Anwalts. Das RVG stellt somit sicher, dass die Gebühren in einem angemessenen Rahmen bleiben, während es gleichzeitig den Anwälten ermöglicht, für ihre Expertise angemessen entlohnt zu werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Struktur des RVG ist die Möglichkeit für Anwälte, mit ihren Mandanten individuelle Honorarvereinbarungen zu treffen. Diese Vereinbarungen können von den gesetzlichen Vorgaben abweichen und bieten sowohl dem Anwalt als auch dem Mandanten Flexibilität, um die Gebühren an die spezifischen Anforderungen des Falls anzupassen.

Insgesamt zeigt die Struktur des RVG, wie vielfältig und komplex die Regelungen für Anwaltsgebühren in Deutschland sind. Durch die klare Einteilung in verschiedene Rechtsgebiete und die Festlegung spezifischer Gebührenrahmen wird eine transparente und faire Gebührenordnung geschaffen, die sowohl den Interessen der Anwälte als auch der Mandanten gerecht wird.

Gebührenrahmen im RVG

Im deutschen Rechtssystem ist die Regelung der Anwaltsgebühren von zentraler Bedeutung, um sowohl die Interessen der Mandanten als auch die der Anwälte zu wahren. Ein wichtiger Bestandteil dieser Regelung ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), das die Gebührenrahmen für die verschiedenen Dienstleistungen eines Anwalts festlegt. In diesem Artikel werden die detailliert betrachtet, um ein besseres Verständnis für die Gebührenstruktur zu schaffen.

Die Gebührenrahmen im RVG definieren die Mindest- und Höchstgebühren für die Leistungen eines Anwalts. Diese Gebührenstrukturen sind so gestaltet, dass sie eine Transparenz und Vorhersehbarkeit für Mandanten gewährleisten. Der Gesetzgeber hat hierbei verschiedene Faktoren berücksichtigt, die die Höhe der Gebühren beeinflussen können, wie zum Beispiel die Art des Verfahrens und den Umfang der anwaltlichen Tätigkeit.

Die Gebührenrahmen sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die sich nach dem jeweiligen Rechtsgebiet richten. So gibt es beispielsweise unterschiedliche Rahmen für zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Angelegenheiten. Diese Differenzierung ermöglicht es, die Gebühren an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Verfahrens anzupassen.

| Rechtsgebiet | Mindestgebühr | Höchstgebühr |

|---|---|---|

| Zivilrecht | 100 € | 1.500 € |

| Strafrecht | 150 € | 2.000 € |

| Verwaltungsrecht | 120 € | 1.800 € |

Zusätzlich zu den allgemeinen Gebührenrahmen gibt es im RVG auch besondere Gebührenarten, die unter bestimmten Umständen anfallen können. Dazu zählen beispielsweise die Termingebühr, die erhoben wird, wenn ein Anwalt an einem Gerichtstermin teilnimmt, sowie die Einigungsgebühr, die anfällt, wenn eine Einigung zwischen den Parteien erzielt wird.

Die Gebührenrahmen im RVG sind für Mandanten von großer Bedeutung, da sie eine Orientierung bieten, was die finanziellen Aspekte einer rechtlichen Vertretung betrifft. Mandanten sollten sich vor der Beauftragung eines Anwalts über die zu erwartenden Kosten informieren, um böse Überraschungen zu vermeiden. Eine transparente Gebührenstruktur ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und den besten Anwalt für ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Die Gebührenrahmen im RVG sind ein essenzieller Bestandteil des deutschen Rechtssystems. Sie gewährleisten eine faire und transparente Vergütung für Anwälte und bieten Mandanten eine klare Orientierung bezüglich der zu erwartenden Kosten. Durch das Verständnis dieser Rahmenbedingungen können Mandanten besser auf ihre rechtlichen Bedürfnisse eingehen und die richtige Entscheidung bei der Wahl ihres Anwalts treffen.

Besondere Gebührenarten

In der Welt der Rechtsberatung ist es entscheidend, die verschiedenen Gebührenarten zu verstehen, die im Rahmen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) festgelegt sind. Neben den regulären Gebühren gibt es auch spezielle Gebührenarten, die in bestimmten Situationen anfallen können. Diese besonderen Gebührenarten sind nicht nur für Anwälte, sondern auch für Mandanten von großer Bedeutung, da sie die Gesamtkosten eines Rechtsverfahrens erheblich beeinflussen können.

Besondere Gebührenarten sind zusätzliche Gebühren, die über die regulären Gebühren hinausgehen. Sie kommen in spezifischen Fällen zur Anwendung und können die Kosten für Mandanten erhöhen. Zu den bekanntesten besonderen Gebührenarten zählen:

- Termingebühr: Diese Gebühr fällt an, wenn ein Anwalt für einen bestimmten Termin, beispielsweise eine Verhandlung, tätig wird. Sie wird zusätzlich zu den regulären Gebühren berechnet und ist oft ein fester Betrag.

- Einigungsgebühr: Diese Gebühr wird erhoben, wenn es zu einer Einigung zwischen den Parteien kommt, bevor der Fall vor Gericht geht. Sie belohnt den Anwalt für seine Bemühungen, eine außergerichtliche Lösung zu finden.

- Reisegebühr: Wenn ein Anwalt zu einem Termin außerhalb seines Kanzleisitzes reisen muss, kann eine Reisegebühr anfallen, die die Kosten für die Anreise abdeckt.

- Erfolgshonorar: In bestimmten Fällen kann ein Anwalt ein Erfolgshonorar verlangen, das nur fällig wird, wenn der Fall erfolgreich abgeschlossen wird. Dieses Modell ist jedoch an strenge gesetzliche Vorgaben gebunden.

Besondere Gebührenarten können in verschiedenen Situationen anfallen. Beispielsweise wird die Termingebühr in der Regel erhoben, wenn der Anwalt an einem Gerichtstermin oder einer Mediation teilnimmt. Die Einigungsgebühr hingegen kommt zum Tragen, wenn eine Einigung erzielt wird, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Diese Gebührenarten sind dazu gedacht, die zusätzlichen Aufwendungen eines Anwalts zu decken, die über die regulären Dienstleistungen hinausgehen.

Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten Mandanten im Voraus Informationen über die möglichen besonderen Gebührenarten einholen. Es ist ratsam, während der Erstberatung gezielt nach diesen Gebühren zu fragen und sich einen Kostenvoranschlag geben zu lassen. So können Mandanten besser planen und ihre finanziellen Mittel entsprechend anpassen.

Das Verständnis der besonderen Gebührenarten im Rahmen des RVG ist für Mandanten unerlässlich, um die Kosten eines Rechtsverfahrens realistisch einschätzen zu können. Durch frühzeitige Informationen und eine offene Kommunikation mit dem Anwalt können Mandanten sicherstellen, dass sie gut vorbereitet in ihre rechtlichen Angelegenheiten gehen.

Die Rolle der Honorarvereinbarung

ist ein entscheidender Aspekt im deutschen Rechtssystem, der sowohl Anwälte als auch Mandanten betrifft. In Deutschland können Anwälte neben den gesetzlichen Gebühren individuelle Honorarvereinbarungen mit ihren Mandanten treffen, die von den gesetzlichen Vorgaben abweichen. Diese Flexibilität ermöglicht es Anwälten, ihre Dienstleistungen an die spezifischen Bedürfnisse ihrer Mandanten anzupassen und gleichzeitig Transparenz und Fairness zu gewährleisten.

Die Honorarvereinbarung kann in verschiedenen Formen gestaltet werden, einschließlich Stundenhonoraren, Pauschalhonoraren oder erfolgsabhängigen Honoraren. Diese Vereinbarungen bieten sowohl den Mandanten als auch den Anwälten die Möglichkeit, die finanziellen Rahmenbedingungen vor Beginn der rechtlichen Vertretung klar zu definieren.

- Stundenhonorar: Bei dieser Form wird der Anwalt für jede Stunde, die er an dem Fall arbeitet, bezahlt. Dies kann für Mandanten vorteilhaft sein, die einen klaren Überblick über die aufgewendete Zeit wünschen.

- Pauschalhonorar: Hierbei wird ein fester Betrag für die gesamte Dienstleistung vereinbart, unabhängig von der tatsächlich aufgewendeten Zeit. Dies kann für Mandanten eine größere Kostenkontrolle bieten.

- Erfolgsabhängiges Honorar: Diese Art der Vereinbarung sieht vor, dass der Anwalt nur im Falle eines erfolgreichen Ausgangs des Verfahrens bezahlt wird. Dies kann für Mandanten attraktiv sein, da sie nur im Erfolgsfall zahlen müssen.

Die Verhandlung der Honorarvereinbarung ist oft ein kritischer Punkt im Mandanten-Anwalt-Verhältnis. Mandanten sollten sich immer im Klaren darüber sein, was die vereinbarten Gebühren beinhalten und welche zusätzlichen Kosten möglicherweise anfallen können. Eine transparente Kommunikation über die Kosten ist unerlässlich, um Missverständnisse und Unzufriedenheit zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dokumentation der Vereinbarung. Es ist ratsam, alle Details der Honorarvereinbarung schriftlich festzuhalten, um sowohl die Rechte als auch die Pflichten beider Parteien klar zu definieren. Dies schützt nicht nur die Interessen der Mandanten, sondern sorgt auch für rechtliche Klarheit im Falle von Streitigkeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle der Honorarvereinbarung in der Rechtsberatung in Deutschland eine bedeutende Funktion hat. Sie ermöglicht es Anwälten, ihre Dienstleistungen flexibel zu gestalten und Mandanten eine klare Vorstellung von den zu erwartenden Kosten zu geben. Durch eine sorgfältige Auswahl und Verhandlung der Honorarvereinbarung können Mandanten sicherstellen, dass sie die bestmögliche rechtliche Unterstützung erhalten, ohne dabei in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

Faktoren, die die Anwaltsgebühren beeinflussen

Bei der Festlegung der Anwaltsgebühren spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die sowohl die Höhe als auch die Art der Gebühren beeinflussen können. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte beleuchten, die die Kosten für rechtliche Dienstleistungen in Deutschland bestimmen.

Die Komplexität des Falls ist einer der entscheidendsten Faktoren, der die Anwaltsgebühren beeinflusst. Je komplizierter die rechtlichen Fragen sind, desto mehr Zeit und Ressourcen sind erforderlich. Beispielsweise erfordern zivilrechtliche Streitigkeiten in der Regel eine gründliche Analyse der Beweislage und umfangreiche Recherchen. Dies kann zu höheren Gebühren führen, da der Anwalt mehr Zeit in die Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens investieren muss.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Erfahrung und Reputation des Anwalts. Anwälte mit langjähriger Erfahrung und einem guten Ruf in der Branche können oft höhere Gebühren verlangen. Dies liegt daran, dass sie in der Regel über umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die ihnen helfen, die Interessen ihrer Mandanten besser zu vertreten. Mandanten sind oft bereit, höhere Gebühren zu zahlen, um die Expertise eines angesehenen Anwalts in Anspruch zu nehmen.

Die Art des Verfahrens spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Festlegung der Anwaltsgebühren. Strafrechtliche Verfahren, beispielsweise, können aufgrund ihrer Natur und der damit verbundenen Risiken höhere Kosten verursachen als zivilrechtliche Angelegenheiten. Auch Verwaltungsverfahren können je nach Komplexität und Umfang der erforderlichen rechtlichen Schritte variieren.

Die regionalen Unterschiede in Deutschland können ebenfalls die Anwaltsgebühren beeinflussen. In großen Städten wie Berlin oder Frankfurt sind die Lebenshaltungskosten höher, was sich häufig in den Gebühren der Anwälte widerspiegelt. Im Vergleich dazu können Anwälte in ländlicheren Gebieten niedrigere Gebühren verlangen, da die Lebenshaltungskosten dort geringer sind.

Zusätzlich zu den regulären Anwaltsgebühren können auch andere Kosten anfallen, wie z.B. Gerichtskosten, Reisekosten oder Gebühren für Gutachten. Diese zusätzlichen Kosten sollten bei der Einschätzung der Gesamtkosten eines Rechtsstreits berücksichtigt werden. Mandanten sollten sich daher im Vorfeld über alle möglichen Gebühren informieren, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden.

Ein weiterer Aspekt, der die Anwaltsgebühren beeinflussen kann, sind die Honorarvereinbarungen, die zwischen Anwalt und Mandant getroffen werden. Diese Vereinbarungen können von den gesetzlichen Gebühren abweichen und sind oft flexibler. Beispielsweise können Anwälte Pauschalhonorare oder Erfolgshonorare anbieten, die die Kosten für den Mandanten transparenter gestalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Festlegung der Anwaltsgebühren ein komplexer Prozess ist, der von verschiedenen Faktoren abhängt. Mandanten sollten sich gut informieren und gegebenenfalls mehrere Angebote einholen, um die für sie besten Optionen zu finden.

Komplexität des Falls

In der Rechtsberatung ist die ein entscheidender Faktor, der die Höhe der Anwaltsgebühren maßgeblich beeinflusst. Je komplexer ein rechtliches Problem ist, desto mehr Zeit und Ressourcen sind erforderlich, um es zu bearbeiten. Diese Komplexität kann sich aus verschiedenen Aspekten ergeben, die im Folgenden näher erläutert werden.

- Rechtsgebiet: Unterschiedliche Rechtsgebiete, wie zum Beispiel Zivilrecht, Strafrecht oder Verwaltungsrecht, bringen unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Ein Fall im Strafrecht kann beispielsweise komplexer sein als ein zivilrechtlicher Streit.

- Anzahl der Beteiligten: Je mehr Parteien in einen Fall involviert sind, desto komplizierter wird die Situation. Bei mehreren Klägern oder Beklagten müssen verschiedene Interessen und Ansprüche berücksichtigt werden.

- Rechtsfragen: Die Anzahl und Komplexität der zu klärenden Rechtsfragen können ebenfalls die Gebühren beeinflussen. Ein Fall, der mehrere rechtliche Themen umfasst, erfordert umfassendere Recherchen und Analysen.

Die Anwaltsgebühren werden oft auf der Grundlage der festgelegt. In der Regel erfordert ein komplizierter Fall eine detaillierte und zeitintensive Bearbeitung, was sich in höheren Gebühren niederschlägt. Anwälte müssen möglicherweise zusätzliche Ressourcen einsetzen, um alle Aspekte des Falls zu beleuchten und eine fundierte rechtliche Strategie zu entwickeln.

1. Ein internationales Handelsrechtverfahren, das mehrere Jurisdiktionen betrifft.2. Ein Strafverfahren mit mehreren Anklagepunkten und zahlreichen Zeugen.3. Ein Familienrechtsfall mit strittigen Sorgerechtsfragen und Vermögensaufteilung.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die nicht nur die Dauer des Verfahrens, sondern auch die erforderlichen rechtlichen Strategien beeinflusst. Anwälte müssen oft umfangreiche Recherchen durchführen, um die besten Argumente zu formulieren und die Interessen ihrer Mandanten zu vertreten.

Mandanten sollten sich im Vorfeld über die Komplexität ihres Falls informieren, um die zu erwartenden Kosten besser einschätzen zu können. Eine Erstberatung kann hierbei hilfreich sein, da Anwälte eine erste Einschätzung der Situation abgeben können. Auch die Bereitstellung von relevanten Informationen und Dokumenten kann dazu beitragen, die Komplexität des Falls besser zu verstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Komplexität des rechtlichen Problems einen direkten Einfluss auf die Höhe der Anwaltsgebühren hat. Durch ein besseres Verständnis der Faktoren, die die Komplexität beeinflussen, können Mandanten fundierte Entscheidungen treffen und sich auf die finanziellen Aspekte ihrer rechtlichen Angelegenheiten vorbereiten.

Erfahrung und Reputation des Anwalts

Die **Erfahrung** und **Reputation** eines Anwalts sind entscheidende Faktoren, die die Höhe der Anwaltsgebühren maßgeblich beeinflussen können. In der heutigen Rechtslandschaft ist es für Mandanten von großer Bedeutung, die Qualifikationen und die Marktstellung ihres Anwalts zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

- Erfahrene Anwälte: Anwälte, die über viele Jahre in ihrem Fachgebiet tätig sind, haben oft einen umfassenden Erfahrungshorizont, der sich in der Qualität ihrer Arbeit widerspiegelt. Sie sind mit den verschiedenen Aspekten des Rechts vertraut und können komplexe rechtliche Fragen effizienter lösen. Dies rechtfertigt häufig höhere Honorare.

- Reputation: Die Reputation eines Anwalts wird oft durch Empfehlungen, erfolgreiche Fälle und Publikationen in Fachzeitschriften geprägt. Ein Anwalt mit einem ausgezeichneten Ruf wird in der Regel höhere Gebühren verlangen, da Mandanten bereit sind, für seine Expertise zu zahlen.

- Spezialisierung: Anwälte, die sich auf bestimmte Rechtsgebiete spezialisiert haben, sind oft gefragter. Ihre tiefgehenden Kenntnisse in speziellen Bereichen, wie z.B. im Steuerrecht oder im Familienrecht, können zu höheren Honoraren führen.

Die **Gebührenstruktur** eines Anwalts kann auch durch seine **Ausbildung** und zusätzliche Qualifikationen beeinflusst werden. Anwälte, die zusätzliche Zertifikate oder Abschlüsse erworben haben, sind oft in der Lage, höhere Honorare zu verlangen. Mandanten sollten sich daher die Zeit nehmen, die Qualifikationen ihres Anwalts zu prüfen und zu verstehen, wie diese die Gebühren beeinflussen können.

Ein weiterer Aspekt, der die Gebühren beeinflussen kann, ist die **Erfolgsquote** eines Anwalts. Ein Anwalt, der in der Vergangenheit viele Fälle erfolgreich abgeschlossen hat, wird oft als wertvoller angesehen und kann daher höhere Honorare verlangen. Mandanten sollten sich auch über die Erfolgsbilanz des Anwalts informieren, um eine informierte Entscheidung zu treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfahrung und Reputation eines Anwalts nicht nur die Qualität der rechtlichen Beratung beeinflussen, sondern auch die Höhe der anfallenden Gebühren. Mandanten sollten diese Faktoren sorgfältig abwägen und sich im Vorfeld über die verschiedenen Aspekte informieren, um die für sie beste Wahl zu treffen. Es ist ratsam, im Rahmen einer Erstberatung Fragen zu den Gebühren und der Erfahrung des Anwalts zu stellen, um eine klare Vorstellung von den zu erwartenden Kosten zu erhalten.

Wie können Mandanten ihre Anwaltskosten einschätzen?

Die Einschätzung der Anwaltskosten ist für Mandanten von entscheidender Bedeutung, um finanzielle Überraschungen zu vermeiden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Viele Menschen sind sich unsicher, welche Kosten auf sie zukommen können, wenn sie rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Methoden und Strategien erläutern, die Mandanten helfen können, ihre Anwaltskosten realistisch einzuschätzen.

- Erstberatung in Anspruch nehmen: Ein erster Schritt zur Kostenabschätzung ist die Erstberatung bei einem Anwalt. Diese ist häufig kostengünstig oder sogar kostenlos. In dieser Sitzung können Mandanten ihre rechtlichen Anliegen darlegen und erhalten eine erste Einschätzung der möglichen Kosten.

- Kostenvoranschlag anfordern: Vor Beginn der rechtlichen Vertretung sollten Mandanten ihren Anwalt um einen Kostenvoranschlag bitten. Dieser sollte detailliert die voraussichtlichen Gebühren und die Berechnungsmethoden erläutern. Ein transparenter Kostenvoranschlag hilft, Missverständnisse zu vermeiden.

- Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) verstehen: Das RVG legt die Gebühren für Anwälte in Deutschland fest. Mandanten sollten sich mit den Grundlagen dieses Gesetzes vertraut machen, um die Struktur der Gebühren zu verstehen und zu wissen, welche Kosten sie erwarten können.

- Komplexität des Falls berücksichtigen: Die Kosten können stark variieren, abhängig von der Komplexität des Falls. Aufwendige und langwierige Verfahren erfordern mehr Zeit und Ressourcen, was sich in höheren Gebühren niederschlagen kann. Mandanten sollten sich daher über den voraussichtlichen Aufwand im Klaren sein.

- Erfahrung des Anwalts: Die Erfahrung und Reputation eines Anwalts spielen ebenfalls eine Rolle bei der Festlegung der Gebühren. Erfahrene Anwälte verlangen möglicherweise höhere Honorare, bieten jedoch auch eine qualitativ hochwertige Beratung und Vertretung.

- Zusätzliche Gebührenarten beachten: Neben den regulären Gebühren können auch besondere Gebührenarten anfallen, wie z.B. die Termingebühr oder die Einigungsgebühr. Mandanten sollten sich über diese möglichen Zusatzkosten informieren.

Um die Anwaltskosten besser einschätzen zu können, ist es ratsam, mehrere Anwälte zu konsultieren und deren Angebote zu vergleichen. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Kostenabschätzung, sondern auch die Auswahl des passenden Anwalts, der die individuellen Bedürfnisse am besten erfüllt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine frühzeitige und umfassende Information über die zu erwartenden Anwaltskosten für Mandanten unerlässlich ist. Durch die Nutzung der genannten Strategien können sie sicherstellen, dass sie gut vorbereitet sind und unangenehme finanzielle Überraschungen vermeiden.

Erstberatung und Kostentransparenz

Die Erstberatung bei einem Anwalt ist ein entscheidender Schritt für Mandanten, die rechtliche Unterstützung benötigen. Oft ist diese Erstberatung kostengünstig oder sogar kostenlos. Dies bietet Mandanten die Möglichkeit, sich über die zu erwartenden Kosten und die rechtlichen Möglichkeiten zu informieren, ohne sofort hohe finanzielle Verpflichtungen eingehen zu müssen.

- Kostentransparenz: Die Möglichkeit, die Kosten im Voraus zu klären, hilft Mandanten, ein besseres Verständnis für die finanziellen Aspekte ihrer rechtlichen Angelegenheit zu entwickeln.

- Erste Einschätzung: In der Erstberatung können Anwälte den Mandanten eine erste Einschätzung des Falls geben, was für die Entscheidungsfindung von großer Bedeutung ist.

- Vertrauensaufbau: Eine kostengünstige Erstberatung fördert das Vertrauen zwischen Anwalt und Mandant, da der Mandant die Kompetenz des Anwalts in einem unverbindlichen Rahmen testen kann.

Die Erstberatung bietet nicht nur eine Gelegenheit zur Klärung von Fragen, sondern dient auch als Plattform, um die **Komplexität** des Falls zu erörtern. Anwälte können die spezifischen rechtlichen Herausforderungen identifizieren und den Mandanten über die möglichen nächsten Schritte informieren. Dies ist besonders wichtig, da nicht alle rechtlichen Angelegenheiten gleich gelagert sind und die Kosten je nach Komplexität stark variieren können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Erstberatung ist die Möglichkeit, Kostenvoranschläge zu erhalten. Anwälte sind in der Regel bereit, eine Schätzung der zu erwartenden Kosten abzugeben, basierend auf dem Umfang der Arbeit, die erforderlich ist, um den Fall zu bearbeiten. Dies schafft eine klare Grundlage für die finanzielle Planung und hilft dem Mandanten, unerwartete Kosten zu vermeiden.

Um die Vorteile der Erstberatung optimal zu nutzen, sollten Mandanten gut vorbereitet in das Gespräch gehen. Eine Liste von Fragen, die sie während der Beratung stellen möchten, kann hilfreich sein. Dazu gehören Fragen zur Erfahrung des Anwalts, zu den voraussichtlichen Kosten und zu den möglichen Ergebnissen des Falls. Eine solche Vorbereitung kann dazu beitragen, dass der Mandant alle relevanten Informationen erhält, die für seine Entscheidung wichtig sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erstberatung eine wertvolle Gelegenheit für Mandanten darstellt, um sich über die rechtlichen und finanziellen Aspekte ihrer Angelegenheit zu informieren. Durch die Möglichkeit, die Kosten im Voraus zu klären und eine erste rechtliche Einschätzung zu erhalten, können Mandanten informierte Entscheidungen treffen und das Risiko unerwarteter Ausgaben minimieren.

Vorabinformationen und Kostenvoranschläge

In der heutigen Rechtslandschaft ist es für Mandanten von entscheidender Bedeutung, die finanziellen Aspekte ihrer rechtlichen Vertretung zu verstehen. spielen dabei eine zentrale Rolle, um Transparenz zu schaffen und unerwartete Kosten zu vermeiden. Dieser Artikel beleuchtet die Wichtigkeit von Kostenvoranschlägen und gibt wertvolle Tipps, wie Mandanten sich auf die Zusammenarbeit mit ihrem Anwalt vorbereiten können.

Kostenvoranschläge sind nicht nur eine formale Notwendigkeit, sondern auch ein wichtiges Instrument für Mandanten, um die finanziellen Rahmenbedingungen ihrer rechtlichen Angelegenheiten zu verstehen. Ein klarer Kostenvoranschlag ermöglicht es Mandanten, sich ein Bild von den zu erwartenden Ausgaben zu machen und gegebenenfalls ihr Budget anzupassen.

Ein Kostenvoranschlag sollte detaillierte Informationen über die voraussichtlichen Gebühren und Kosten enthalten. Dazu gehören:

- Stundensätze des Anwalts oder der Anwälte, die am Fall arbeiten.

- Voraussichtlicher Zeitaufwand für die Bearbeitung des Falls.

- Zusätzliche Kosten, wie Gerichtskosten oder Auslagen für Gutachten.

- Eventuelle Ratenzahlungsoptionen oder alternative Zahlungsmodelle.

Um sicherzustellen, dass die Kostenschätzung realistisch ist, sollten Mandanten folgende Schritte unternehmen:

- Vergleich mit anderen Anwälten: Holen Sie mehrere Kostenvoranschläge von verschiedenen Anwälten ein, um ein Gefühl für die marktüblichen Preise zu bekommen.

- Fragen stellen: Klären Sie alle Unklarheiten direkt mit dem Anwalt. Scheuen Sie sich nicht, nach den einzelnen Posten im Kostenvoranschlag zu fragen.

- Referenzen prüfen: Überprüfen Sie die Bewertungen und Erfahrungen anderer Mandanten, um die Seriosität und Transparenz des Anwalts zu beurteilen.

Die Erstberatung ist oft der erste Schritt in der Zusammenarbeit mit einem Anwalt. Viele Anwälte bieten diese Dienstleistung zu einem reduzierten Preis oder sogar kostenlos an. In dieser Sitzung können Mandanten:

- Den Umfang des Falls besprechen und erste Einschätzungen erhalten.

- Fragen zu den voraussichtlichen Kosten und dem Verfahren stellen.

- Den Anwalt und dessen Arbeitsweise kennenlernen.

Eine transparente Kommunikation über Kosten und Gebühren ist entscheidend für das Vertrauen zwischen Anwalt und Mandant. Anwälte, die bereit sind, ihre Kostenvoranschläge klar und verständlich zu gestalten, schaffen eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mandanten sollten ermutigt werden, aktiv nach Informationen zu fragen und sich nicht mit vagen Antworten zufriedenzugeben.

Insgesamt ist ein klarer Kostenvoranschlag ein wesentliches Element der rechtlichen Zusammenarbeit. Er hilft nicht nur, Missverständnisse zu vermeiden, sondern fördert auch eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Anwalt und Mandant. Indem Mandanten sich im Voraus gut informieren und alle Fragen klären, können sie sicherstellen, dass sie die bestmögliche rechtliche Unterstützung erhalten.

Rechtsmittel gegen überhöhte Anwaltsgebühren

Die Frage der Anwaltsgebühren ist für viele Mandanten von großer Bedeutung. Insbesondere wenn es um die Angemessenheit dieser Gebühren geht, können Zweifel aufkommen. In Deutschland gibt es jedoch verschiedene Rechtsmittel, die Mandanten zur Verfügung stehen, wenn sie der Meinung sind, dass die Anwaltsgebühren überhöht sind. In diesem Artikel werden wir die Möglichkeiten zur Überprüfung und Anfechtung von Anwaltsgebühren näher beleuchten.

Wenn Mandanten feststellen, dass die von ihrem Anwalt in Rechnung gestellten Gebühren unverhältnismäßig hoch erscheinen, gibt es mehrere Schritte, die sie unternehmen können. Diese Optionen reichen von der direkten Kommunikation mit dem Anwalt bis hin zu rechtlichen Verfahren.

Der erste Schritt sollte immer ein offenes Gespräch mit dem Anwalt sein. Mandanten haben das Recht, eine detaillierte Erklärung der Gebührenstruktur zu verlangen. Oftmals können Missverständnisse durch einfache Kommunikation ausgeräumt werden. Anwälte sind verpflichtet, ihre Gebühren transparent darzulegen und auf Fragen der Mandanten einzugehen.

Wenn die direkte Kommunikation nicht zu einer Lösung führt, können Mandanten eine Schlichtungsstelle in Anspruch nehmen. In Deutschland gibt es spezielle Einrichtungen, die sich mit Streitigkeiten über Anwaltsgebühren befassen. Diese Schlichtungsstellen bieten eine kostengünstige Möglichkeit, um eine Einigung zu erzielen, ohne den Rechtsweg zu beschreiten. Die Verfahren sind in der Regel unbürokratisch und zielen darauf ab, eine faire Lösung für beide Parteien zu finden.

Mandanten haben auch das Recht, die Angemessenheit der Anwaltsgebühren gerichtlich überprüfen zu lassen. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn es erhebliche Zweifel an der Berechnung der Gebühren gibt. In einem solchen Fall kann der Mandant beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Überprüfung stellen. Das Gericht wird dann die Berechnung der Gebühren auf ihre Rechtmäßigkeit und Angemessenheit hin überprüfen.

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen können Mandanten auch die Rechtsanwaltskammer kontaktieren. Diese Kammern haben die Aufgabe, die Einhaltung der Berufsordnung der Anwälte zu überwachen. Wenn Mandanten der Meinung sind, dass ihr Anwalt gegen die Vorschriften verstoßen hat, können sie eine Beschwerde einreichen. Die Kammer wird die Angelegenheit prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.

Um ihre Ansprüche geltend zu machen, sollten Mandanten stets eine gründliche Dokumentation aller relevanten Unterlagen führen. Dazu gehören Rechnungen, Korrespondenz mit dem Anwalt sowie jegliche Vereinbarungen, die getroffen wurden. Eine umfassende Dokumentation kann entscheidend sein, um die eigenen Ansprüche zu untermauern und die Erfolgsaussichten in einem möglichen Rechtsstreit zu erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mandanten in Deutschland mehrere Rechtsmittel zur Verfügung stehen, um gegen überhöhte Anwaltsgebühren vorzugehen. Ob durch direkte Kommunikation, die Inanspruchnahme von Schlichtungsstellen oder eine gerichtliche Überprüfung – es ist wichtig, die eigenen Rechte zu kennen und aktiv zu vertreten.

Schlichtungsstellen und Ombudsstellen

In Deutschland gibt es zahlreiche Mechanismen zur Beilegung von Streitigkeiten, insbesondere im Bereich der Anwaltsgebühren. Eine der effektivsten Methoden sind Schlichtungsstellen und Ombudsstellen, die eine kostengünstige und weniger formelle Alternative zu gerichtlichen Verfahren bieten. In diesem Abschnitt werden wir die Rolle dieser Einrichtungen näher beleuchten und aufzeigen, wie sie Mandanten unterstützen können.

Schlichtungsstellen sind unabhängige Einrichtungen, die als Vermittler fungieren, um Streitigkeiten zwischen Mandanten und Anwälten zu klären. Sie bieten eine Plattform, auf der beide Parteien ihre Anliegen vorbringen können, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ombudsstellen hingegen sind oft mit bestimmten Berufsständen oder Organisationen verbunden und haben ähnliche Funktionen, jedoch mit einem stärkeren Fokus auf die Einhaltung von Standards und Ethik innerhalb des Berufs.

Der Prozess beginnt in der Regel mit einer formellen Beschwerde, die von dem Mandanten eingereicht wird. Diese Beschwerde wird dann von der Schlichtungsstelle geprüft. Die Stellen haben die Befugnis, die relevanten Unterlagen anzufordern und Gespräche mit beiden Parteien zu führen. Ziel ist es, eine gütliche Einigung zu erzielen, die für beide Seiten akzeptabel ist. Oftmals geschieht dies durch einen Vermittlungsprozess, der in einem persönlichen Gespräch oder durch schriftliche Kommunikation erfolgen kann.

- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu gerichtlichen Verfahren sind die Kosten für die Inanspruchnahme von Schlichtungsstellen deutlich geringer.

- Schnelligkeit: Streitigkeiten können oft innerhalb weniger Wochen gelöst werden, während gerichtliche Verfahren Monate oder Jahre in Anspruch nehmen können.

- Vertraulichkeit: Die Verfahren sind in der Regel vertraulich, was bedeutet, dass die Details nicht öffentlich gemacht werden.

- Erhalt der Beziehung: Durch die gütliche Einigung wird häufig die Geschäftsbeziehung zwischen Mandant und Anwalt nicht belastet.

Mandanten können sich an verschiedene Organisationen wenden, die Schlichtungsdienste anbieten. Dazu gehören beispielsweise die Rechtsanwaltskammern, die oft eigene Schlichtungsstellen eingerichtet haben. Zudem gibt es auch private Schlichtungsstellen, die auf bestimmte Rechtsgebiete spezialisiert sind. Eine Online-Recherche oder die Anfrage bei der örtlichen Rechtsanwaltskammer kann hilfreiche Informationen liefern.

Die Schlichtungsstellen in Deutschland arbeiten meist auf der Grundlage von gesetzlichen Regelungen, die den Rahmen für ihre Tätigkeiten festlegen. Diese Regelungen gewährleisten, dass die Verfahren fair und transparent sind. Mandanten sollten sich jedoch auch darüber im Klaren sein, dass die Entscheidungen der Schlichtungsstellen nicht bindend sind, es sei denn, beide Parteien stimmen dem Ergebnis zu.

Schlichtungsstellen und Ombudsstellen spielen eine entscheidende Rolle im deutschen Rechtssystem, insbesondere wenn es um Anwaltsgebühren geht. Sie bieten eine wertvolle Ressource für Mandanten, die Konflikte auf eine kostengünstige und effiziente Weise lösen möchten. Durch die Nutzung dieser Einrichtungen können Mandanten nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern auch ihre rechtlichen Angelegenheiten in einem weniger formellen Rahmen klären.

Gerichtliche Überprüfung der Gebühren

In der heutigen rechtlichen Landschaft ist es für Mandanten von großer Bedeutung, die Angemessenheit der Anwaltsgebühren zu verstehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten, um diese überprüfen zu lassen. Wenn Mandanten Zweifel an der Berechnung ihrer Anwaltsgebühren haben, stehen ihnen verschiedene rechtliche Mittel zur Verfügung, um ihre Bedenken zu äußern und eine faire Bewertung zu erhalten.

Die ist ein wichtiger Aspekt des deutschen Rechtssystems, der es Mandanten ermöglicht, die von ihrem Anwalt in Rechnung gestellten Gebühren anzufechten. Diese Überprüfung kann in Fällen von überhöhten oder unangemessenen Gebühren erfolgen, die vom Anwalt verlangt werden. Die rechtlichen Grundlagen für diese Überprüfung sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) festgelegt, das die Rahmenbedingungen für die Vergütung von Anwälten definiert.

- Rechtliche Grundlagen: Das RVG gibt den Mandanten das Recht, die Angemessenheit der Gebühren gerichtlich überprüfen zu lassen, wenn sie Zweifel an der Berechnung haben. Dies bedeutet, dass Mandanten nicht einfach die Gebühren akzeptieren müssen, die ihnen in Rechnung gestellt werden.

- Verfahren zur Überprüfung: Um eine gerichtliche Überprüfung der Gebühren einzuleiten, müssen Mandanten in der Regel einen Antrag bei dem zuständigen Gericht stellen, das die Gebühren festlegt. Hierbei ist es wichtig, alle relevanten Unterlagen und Nachweise vorzulegen, die die eigenen Ansprüche unterstützen.

- Fristen und Formalitäten: Mandanten sollten sich bewusst sein, dass es Fristen für die Einreichung von Anträgen gibt. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die genauen Anforderungen und Fristen zu informieren, um keine wertvolle Zeit zu verlieren.

Die Gerichte sind in der Lage, die Gebühren auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und gegebenenfalls eine Anpassung vorzunehmen. Dies kann sowohl zu einer Reduzierung der Gebühren als auch zu einer Bestätigung der ursprünglichen Gebühren führen. In vielen Fällen kann auch eine Schlichtung oder ein Vergleich zwischen Mandant und Anwalt angestrebt werden, bevor es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Mandanten auch die Möglichkeit haben, sich an Ombudsstellen oder Schlichtungsstellen zu wenden, die speziell für Streitigkeiten über Anwaltsgebühren eingerichtet wurden. Diese Stellen bieten oft eine kostengünstige und schnellere Lösung für Konflikte, ohne dass ein Gerichtsverfahren erforderlich ist.

Insgesamt ist es für Mandanten von entscheidender Bedeutung, ihre Rechte zu kennen und zu verstehen, wie sie gegen überhöhte Anwaltsgebühren vorgehen können. Die gerichtliche Überprüfung der Gebühren ist ein effektives Mittel, um sicherzustellen, dass die in Rechnung gestellten Beträge fair und gerechtfertigt sind. Indem sie sich über ihre Optionen informieren und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten, können Mandanten sicherstellen, dass sie für die erhaltenen Dienstleistungen angemessen bezahlen.

Häufig gestellte Fragen

- Wie werden Anwaltsgebühren berechnet?

Anwaltsgebühren werden meist gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet, das Mindest- und Höchstgebühren für verschiedene Leistungen festlegt. Die Gebühren können jedoch auch durch individuelle Honorarvereinbarungen variieren.

- Was ist eine Honorarvereinbarung?

Eine Honorarvereinbarung ist ein Vertrag zwischen dem Mandanten und dem Anwalt, der die Gebühren für die rechtlichen Dienstleistungen festlegt. Diese Vereinbarungen können von den gesetzlichen Gebühren abweichen und sollten vor Beginn der Zusammenarbeit klar besprochen werden.

- Wie kann ich die Kosten für meinen Anwalt im Voraus einschätzen?

Um die Kosten besser einschätzen zu können, empfiehlt es sich, eine Erstberatung in Anspruch zu nehmen, die oft kostengünstig oder kostenlos ist. Zudem sollten Anwälte einen Kostenvoranschlag anbieten, um die finanziellen Rahmenbedingungen transparent zu machen.

- Was kann ich tun, wenn ich die Anwaltsgebühren für überhöht halte?

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Anwaltsgebühren überhöht sind, können Sie eine Überprüfung der Gebühren beantragen. In Deutschland gibt es Schlichtungsstellen und Ombudsstellen, die Ihnen bei Streitigkeiten über Anwaltsgebühren helfen können.

- Was sind die häufigsten Faktoren, die die Anwaltsgebühren beeinflussen?

Die häufigsten Faktoren sind die Komplexität des Falls, die Erfahrung und Reputation des Anwalts sowie die Art der rechtlichen Dienstleistung. Aufwendigere Fälle erfordern in der Regel mehr Zeit und Ressourcen, was sich in höheren Gebühren niederschlagen kann.