In diesem Artikel wird ein umfassender Überblick über die Kündigung eines Mietvertrags gegeben. Die Kündigung ist ein wichtiger Prozess, der sowohl Mieter als auch Vermieter betrifft. Es ist entscheidend, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Fristen und die häufigsten Fragen zu verstehen, die im Zusammenhang mit der Kündigung auftreten können. Dieser Artikel soll Ihnen helfen, die notwendigen Informationen zu erhalten, um informierte Entscheidungen zu treffen.

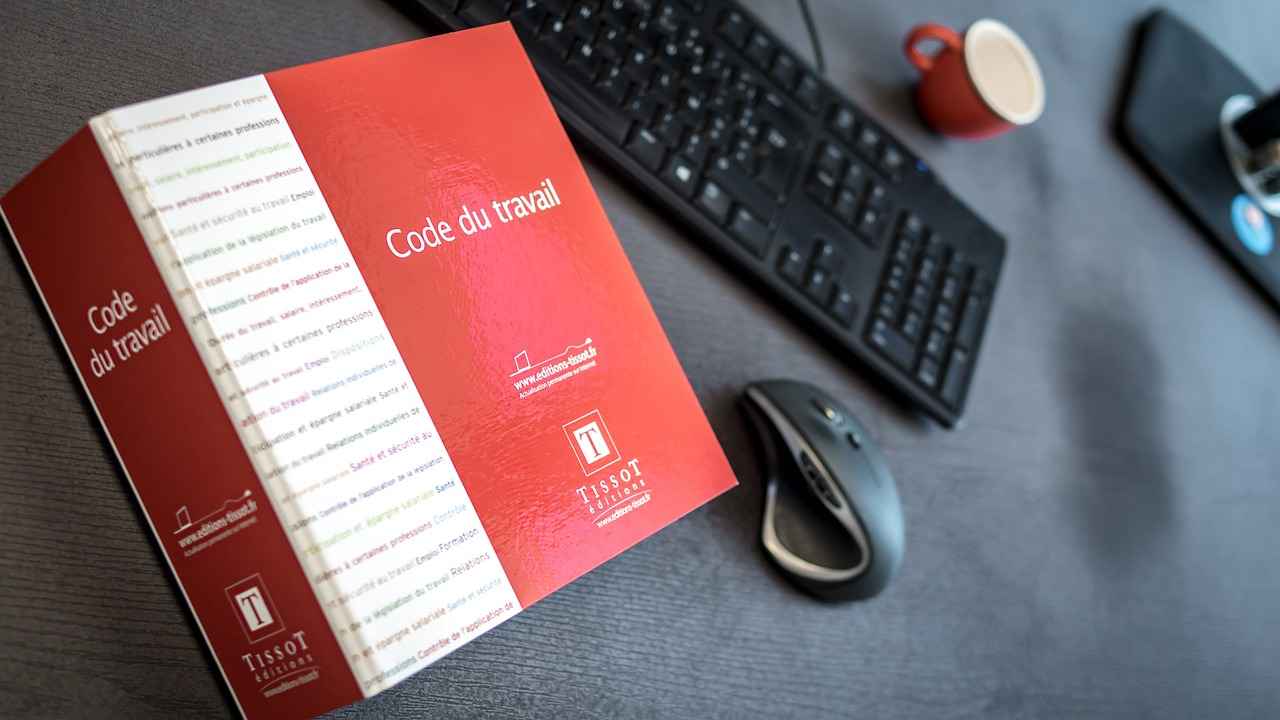

Die Kündigung eines Mietvertrags unterliegt spezifischen gesetzlichen Regelungen, die sowohl Mieter als auch Vermieter beachten müssen. In Deutschland sind die relevanten Bestimmungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Diese Vorschriften dienen dem Schutz beider Parteien und stellen sicher, dass die Kündigung fair und transparent erfolgt.

Die Kündigungsfristen sind ein zentrales Element bei der Kündigung eines Mietvertrags. Sie variieren je nach Art des Mietverhältnisses und müssen von beiden Parteien genau beachtet werden.

Bei unbefristeten Mietverträgen beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist in der Regel drei Monate. Diese Frist gilt sowohl für Mieter als auch für Vermieter. Es ist wichtig, dass die Kündigung schriftlich erfolgt und rechtzeitig zugestellt wird, um Missverständnisse zu vermeiden.

Befristete Mietverträge können unter bestimmten Bedingungen vor Ablauf der vereinbarten Frist gekündigt werden. Hierbei sind die gesetzlichen Regelungen oft weniger klar, und es ist ratsam, die genauen Bedingungen im Mietvertrag zu überprüfen.

Es gibt verschiedene besondere Kündigungsgründe, die eine Kündigung rechtfertigen können. Dazu zählen Eigenbedarf, erhebliche Vertragsverletzungen oder die Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen.

Die Form der Kündigung spielt eine entscheidende Rolle. Eine schriftliche Kündigung ist in den meisten Fällen erforderlich, um rechtliche Klarheit zu schaffen. Mündliche Kündigungen sind nur unter besonderen Umständen zulässig und können rechtliche Risiken mit sich bringen.

Eine schriftliche Kündigung sollte alle relevanten Informationen enthalten, einschließlich der Adresse der Mieträume, des Kündigungsdatums und der Unterschrift des Kündigenden. Diese Form sorgt für Transparenz und kann als Nachweis dienen, falls es zu Streitigkeiten kommt.

Obwohl mündliche Kündigungen in einigen Fällen zulässig sind, ist es ratsam, sie zu vermeiden. Sie können zu Missverständnissen führen und sind schwerer nachzuweisen. Daher ist die schriftliche Form immer die sicherste Option.

Mieter genießen in Deutschland einen gewissen Kündigungsschutz, insbesondere in besonderen Lebenssituationen. Dies bedeutet, dass in bestimmten Fällen die Kündigung erschwert oder sogar unzulässig sein kann.

Ein schwer kranker Mieter kann unter bestimmten Umständen besonderen Kündigungsschutz genießen. Die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen sind jedoch komplex und sollten im Einzelfall geprüft werden.

Soziale Härtefälle, wie die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, können ebenfalls einen Kündigungsschutz bieten. In solchen Fällen ist es wichtig, rechtzeitig rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die Rechtsfolgen einer Kündigung sind vielfältig und betreffen sowohl Mieter als auch Vermieter. Nach der Kündigung sind Mieter verpflichtet, die Mieträume in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben.

Die Rückgabe der Mieträume sollte rechtzeitig und in einem sauberen Zustand erfolgen. Andernfalls können Streitigkeiten über die Kaution oder Schäden an der Wohnung entstehen.

Ein weiteres wichtiges Thema nach der Kündigung ist die Rückzahlung der Mietkaution. Vermieter sind verpflichtet, die Kaution innerhalb eines angemessenen Zeitraums zurückzuzahlen, sofern keine berechtigten Ansprüche bestehen.

Rechtliche Grundlagen der Mietvertragskündigung

Die Kündigung eines Mietvertrags ist ein komplexer Prozess, der sowohl für Mieter als auch für Vermieter klare rechtliche Rahmenbedingungen erfordert. Diese Bestimmungen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert und sollen sicherstellen, dass die Rechte beider Parteien gewahrt bleiben. Um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, ist es entscheidend, die spezifischen Anforderungen und Fristen zu verstehen.

Ein Mietvertrag kann aus verschiedenen Gründen gekündigt werden, wobei die rechtlichen Grundlagen eine zentrale Rolle spielen. Die häufigsten Kündigungsgründe sind:

- Eigenbedarf des Vermieters

- Vertragsverletzungen durch den Mieter

- Verzögerte Mietzahlungen

Die Kündigungsfristen sind ebenfalls von großer Bedeutung. Für unbefristete Mietverträge beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist in der Regel drei Monate. Diese Frist gilt sowohl für Mieter als auch für Vermieter, wobei es einige Ausnahmen gibt, die auf die Dauer des Mietverhältnisses zurückzuführen sind. Bei einer Mietdauer von mehr als fünf Jahren verlängert sich die Frist für den Vermieter auf sechs Monate und bei mehr als acht Jahren auf neun Monate.

Für befristete Mietverträge gilt, dass diese in der Regel nur bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit gekündigt werden können, es sei denn, es liegen besondere Gründe vor, die eine vorzeitige Kündigung rechtfertigen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Mieter gegen die vertraglichen Vereinbarungen verstößt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der rechtlichen Grundlagen ist die Form der Kündigung. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, um rechtsgültig zu sein. Eine mündliche Kündigung ist in den meisten Fällen nicht ausreichend und kann zu erheblichen rechtlichen Problemen führen. Es ist ratsam, die Kündigung per Einschreiben zu versenden, um einen Nachweis über den Zugang zu haben.

Zusätzlich sollten Mieter und Vermieter sich über die Rechtsfolgen einer Kündigung im Klaren sein. Nach der Kündigung sind Mieter verpflichtet, die Mieträume in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Dies kann zu Streitigkeiten führen, insbesondere wenn es um die Rückzahlung der Mietkaution geht. Vermieter sind verpflichtet, die Kaution innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzuzahlen, sofern keine Ansprüche bestehen.

Insgesamt ist es für beide Parteien wichtig, die rechtlichen Grundlagen der Mietvertragskündigung genau zu kennen, um Missverständnisse und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Eine fundierte rechtliche Beratung kann in vielen Fällen hilfreich sein, um die individuellen Umstände zu berücksichtigen und die besten Schritte zu unternehmen.

Kündigungsfristen für Mieter und Vermieter

Die Kündigungsfristen variieren je nach Mietverhältnis und sollten sowohl von Mietern als auch von Vermietern genau beachtet werden, um rechtzeitig zu handeln. In diesem Artikel werden die spezifischen Kündigungsfristen für Mieter und Vermieter erläutert, um ein besseres Verständnis für die notwendigen Schritte zu vermitteln.

Die Kündigungsfristen sind entscheidend für die rechtzeitige Beendigung eines Mietverhältnisses. Sie sind in den meisten Fällen gesetzlich geregelt und können je nach Art des Mietvertrags unterschiedlich ausfallen. Mieter und Vermieter sollten die Fristen genau kennen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Bei unbefristeten Mietverträgen beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist in der Regel drei Monate. Diese Frist gilt sowohl für Mieter als auch für Vermieter. Es ist wichtig, dass die Kündigung schriftlich erfolgt und dem Vertragspartner rechtzeitig zugeht. Andernfalls kann die Kündigung unwirksam sein.

- Mieter: Mieter müssen ihre Kündigung mindestens drei Monate vor dem gewünschten Auszugstermin einreichen.

- Vermieter: Vermieter müssen ebenfalls eine Frist von drei Monaten einhalten, es sei denn, es liegen besondere Gründe wie Eigenbedarf vor.

Befristete Mietverträge haben in der Regel eine feste Laufzeit, die nicht vor Ablauf gekündigt werden kann. Eine vorzeitige Kündigung ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, wie zum Beispiel:

- Einvernehmliche Aufhebung des Mietvertrags.

- Wichtige Gründe, die eine Fortsetzung des Mietverhältnisses unzumutbar machen.

Es ist ratsam, sich bei Unsicherheiten rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.

In bestimmten Fällen kann eine Kündigung auch ohne Einhaltung der regulären Fristen erfolgen. Beispiele hierfür sind:

- Eigenbedarf: Der Vermieter benötigt die Wohnung für sich selbst oder nahe Angehörige.

- Schwere Vertragsverletzungen: Dazu zählen Mietrückstände oder wiederholte Störungen des Hausfriedens.

In solchen Fällen sind die Fristen oft kürzer, und es ist wichtig, die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen.

Die Form der Kündigung spielt eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit. Eine schriftliche Kündigung ist in den meisten Fällen erforderlich, um rechtliche Klarheit zu schaffen. Mündliche Kündigungen sind riskant und können zu Streitigkeiten führen.

Zusammenfassend ist es für Mieter und Vermieter unerlässlich, die verschiedenen Kündigungsfristen und deren rechtlichen Grundlagen zu verstehen. Die Einhaltung dieser Fristen kann dazu beitragen, Konflikte zu vermeiden und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Kündigungsfristen für unbefristete Mietverträge

In Deutschland sind unbefristete Mietverträge eine häufige Form des Mietverhältnisses. Diese Verträge bieten sowohl Mietern als auch Vermietern eine gewisse Sicherheit, da sie nicht an eine festgelegte Laufzeit gebunden sind. Allerdings müssen sich beide Parteien an die gesetzlich festgelegten Kündigungsfristen halten, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Bei unbefristeten Mietverträgen gilt in der Regel eine Kündigungsfrist von drei Monaten für Mieter. Diese Frist beginnt mit dem Ende des Monats, in dem die Kündigung ausgesprochen wird. Das bedeutet, wenn ein Mieter beispielsweise seine Kündigung am 15. eines Monats einreicht, endet das Mietverhältnis am letzten Tag des dritten Monats nach der Kündigung.

Für Vermieter können die Kündigungsfristen variieren, abhängig von der Dauer des Mietverhältnisses. Hier sind die gesetzlichen Fristen:

- Bei einer Mietdauer von bis zu 5 Jahren beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate.

- Bei einer Mietdauer von mehr als 5 Jahren beträgt die Kündigungsfrist 6 Monate.

- Bei einer Mietdauer von mehr als 8 Jahren beträgt die Kündigungsfrist 9 Monate.

Diese Fristen sind im BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) festgelegt und müssen sowohl von Vermietern als auch von Mietern eingehalten werden. Ein Verstoß gegen diese Fristen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, weshalb es wichtig ist, die Fristen genau zu beachten.

Zusätzlich zur Einhaltung der Fristen ist es entscheidend, dass die Kündigung in der richtigen Form erfolgt. Eine schriftliche Kündigung ist in den meisten Fällen erforderlich, um rechtliche Klarheit zu schaffen. Mieter sollten sicherstellen, dass sie ein Kündigungsschreiben aufsetzen, das alle notwendigen Informationen enthält, wie z.B. das Datum, an dem die Kündigung ausgesprochen wird, sowie den Termin, an dem das Mietverhältnis enden soll.

In bestimmten Fällen kann auch eine außerordentliche Kündigung in Betracht gezogen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Mieter seine Miete nicht zahlt oder wenn es zu erheblichen Störungen im Mietverhältnis kommt. In solchen Fällen können die Kündigungsfristen verkürzt werden, allerdings müssen die rechtlichen Vorgaben genau beachtet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kündigungsfristen für unbefristete Mietverträge klar geregelt sind und sowohl Mieter als auch Vermieter sich an diese halten müssen. Eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Kündigung ist entscheidend, um mögliche rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die genauen Regelungen zu informieren und im Zweifelsfall rechtlichen Rat einzuholen.

Kündigungsfristen für befristete Mietverträge

In Deutschland unterliegen befristete Mietverträge besonderen rechtlichen Regelungen, die sowohl für Mieter als auch für Vermieter von Bedeutung sind. Während unbefristete Mietverträge klarere Kündigungsfristen aufweisen, ist die Situation bei befristeten Verträgen oft komplexer.

- Was sind befristete Mietverträge?

- Befristete Mietverträge sind Mietverhältnisse, die für einen bestimmten Zeitraum gelten, z.B. ein Jahr oder zwei Jahre.

- Diese Verträge enden automatisch mit Ablauf der vereinbarten Frist, ohne dass eine Kündigung erforderlich ist.

- Wann kann ein befristeter Mietvertrag vorzeitig gekündigt werden?

- Eine vorzeitige Kündigung ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt sind.

- Ein häufiger Grund für eine vorzeitige Kündigung ist eine erhebliche Vertragsverletzung durch den Vermieter oder Mieter.

- Gesetzliche Regelungen zur Kündigung

- Nach § 575 BGB kann ein befristeter Mietvertrag vorzeitig gekündigt werden, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde.

- Ohne eine solche Klausel ist eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich.

- Besondere Kündigungsgründe

- Eigenbedarf des Vermieters kann ebenfalls einen Grund für eine vorzeitige Kündigung darstellen, jedoch sind die Anforderungen hierfür hoch.

- In Fällen von schwerwiegenden Störungen des Mietverhältnisses, wie z.B. Lärmbelästigung, kann der Mieter ebenfalls das Recht auf vorzeitige Kündigung haben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Form der Kündigung. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, um rechtlich wirksam zu sein. Mieter und Vermieter sollten sicherstellen, dass die Kündigung alle notwendigen Informationen enthält, wie z.B. das Datum, die Adresse der Mieträume und die Unterschrift des Kündigenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kündigungsfristen für befristete Mietverträge in Deutschland strengen gesetzlichen Vorgaben unterliegen. Mieter und Vermieter sollten sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein, um mögliche rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, rechtlichen Rat einzuholen, um die individuellen Umstände des Mietverhältnisses zu klären.

Besondere Kündigungsgründe

Die Kündigung eines Mietvertrags kann aus verschiedenen Gründen erfolgen, die über die allgemeinen Kündigungsfristen hinausgehen. In diesem Abschnitt werden wir uns mit den besonderen Kündigungsgründen befassen, die eine rechtmäßige Beendigung des Mietverhältnisses rechtfertigen können. Zu diesen Gründen zählen unter anderem Eigenbedarf und erhebliche Vertragsverletzungen.

Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermieter die Mieträume für sich selbst, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Dies ist ein sehr häufig genannter Grund für eine Kündigung. Der Vermieter muss jedoch nachweisen, dass er die Wohnung tatsächlich benötigt und dass keine anderen geeigneten Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass der Eigenbedarf nicht vorgeschoben werden darf, um unliebsame Mieter loszuwerden.

Eine Kündigung kann auch aufgrund von erheblichen Vertragsverletzungen des Mieters erfolgen. Hierbei handelt es sich um Verstöße gegen die im Mietvertrag festgelegten Pflichten, wie zum Beispiel:

- Unbezahlte Miete

- Verstöße gegen die Hausordnung

- Schäden an der Mietwohnung

In solchen Fällen ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter zunächst eine Abmahnung auszusprechen, bevor er die Kündigung aussprechen kann. Dies gibt dem Mieter die Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern und die Situation zu bereinigen.

In einigen Fällen kann eine Kündigung auch als unzulässig angesehen werden, wenn sie eine besondere Härte für den Mieter darstellen würde. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Mieter schwer erkrankt ist oder eine besondere soziale Situation vorliegt, die eine Kündigung unzumutbar macht. In solchen Fällen können Mieter einen Kündigungsschutz in Anspruch nehmen, der sie vor einer willkürlichen Kündigung schützt.

Es ist wichtig zu beachten, dass auch bei besonderen Kündigungsgründen die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen und Formalitäten eingehalten werden müssen. Eine Kündigung muss in der Regel schriftlich erfolgen und die Gründe für die Kündigung klar und nachvollziehbar darlegen. Dies ist entscheidend, um spätere rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Die besonderen Kündigungsgründe bieten sowohl Mietern als auch Vermietern wichtige rechtliche Rahmenbedingungen, die es zu berücksichtigen gilt. Mieter sollten sich ihrer Rechte bewusst sein, während Vermieter die gesetzlichen Vorgaben einhalten müssen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Durch eine klare Kommunikation und das Einhalten der Vorschriften können viele Konflikte vermieden werden.

Form der Kündigung

Die Kündigung eines Mietvertrags ist ein wichtiger Schritt, der sowohl für Mieter als auch für Vermieter rechtliche Konsequenzen haben kann. Um sicherzustellen, dass die Kündigung rechtlich wirksam ist, muss sie in einer bestimmten Form erfolgen. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Formen der Kündigung und die damit verbundenen Anforderungen näher erläutert.

Die schriftliche Kündigung ist die gängigste und sicherste Methode zur Beendigung eines Mietverhältnisses. Sie bietet nicht nur Klarheit über die Absichten des Kündigenden, sondern dient auch als Nachweis im Falle von Streitigkeiten. Um eine schriftliche Kündigung wirksam zu gestalten, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Die Kündigung muss eindeutig formuliert sein, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Das Datum der Kündigung sowie das Enddatum des Mietverhältnisses sollten klar angegeben werden.

- Die Kündigung muss von der kündigenden Partei unterzeichnet werden.

Zusätzlich ist es ratsam, die Kündigung per Einschreiben zu versenden, um einen Nachweis über den Versand und den Empfang zu haben.

Eine mündliche Kündigung kann in bestimmten Fällen zulässig sein, jedoch birgt sie höhere rechtliche Risiken. In der Regel wird eine mündliche Kündigung nicht als rechtlich bindend angesehen, es sei denn, es gibt Zeugen oder eine andere Form der Bestätigung. Mieter und Vermieter sollten sich bewusst sein, dass mündliche Kündigungen oft zu Missverständnissen führen können, die später schwer zu klären sind.

In einigen Fällen können besondere Anforderungen an die Form der Kündigung bestehen. Beispielsweise müssen Kündigungen, die auf Eigenbedarf basieren, detaillierte Angaben zum Grund der Kündigung enthalten. Es ist wichtig, dass die Rechtsprechung in solchen Fällen beachtet wird, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Die Kündigungsfristen sind ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Kündigung eines Mietvertrags berücksichtigt werden muss. Die Fristen können je nach Art des Mietverhältnisses variieren. Mieter müssen in der Regel eine Frist von drei Monaten einhalten, während Vermieter in bestimmten Fällen längere Fristen einhalten müssen.

Die Form der Kündigung hat auch Auswirkungen auf die Rechtsfolgen. Eine ordnungsgemäße schriftliche Kündigung führt in der Regel zu einer reibungslosen Beendigung des Mietverhältnisses, während eine mündliche Kündigung möglicherweise zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen kann. Mieter sind verpflichtet, die Mieträume in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben, was oft zu Streitigkeiten führen kann.

Zusammenfassend ist es entscheidend, die sorgfältig zu wählen und alle rechtlichen Anforderungen zu beachten, um eine reibungslose Beendigung des Mietverhältnisses zu gewährleisten. Eine schriftliche Kündigung ist in den meisten Fällen die sicherste Option, während mündliche Kündigungen mit Risiken verbunden sind, die vermieden werden sollten.

Schriftliche Kündigung

Die eines Mietvertrags ist ein entscheidender Schritt im Kündigungsprozess, der sowohl für Mieter als auch für Vermieter von großer Bedeutung ist. In vielen Fällen ist sie notwendig, um rechtliche Klarheit zu schaffen und spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Eine mündliche Kündigung kann zwar in bestimmten Situationen zulässig sein, jedoch birgt sie erhebliche Risiken, die im besten Fall vermieden werden sollten.

Eine schriftliche Kündigung dient nicht nur als rechtlicher Nachweis, sondern stellt auch sicher, dass alle Parteien über die Kündigung informiert sind. Ohne eine schriftliche Bestätigung kann es schnell zu Missverständnissen kommen, die zu rechtlichen Problemen führen können. Die schriftliche Form bietet zudem die Möglichkeit, alle relevanten Details festzuhalten, wie z.B. das Kündigungsdatum und die Gründe für die Kündigung.

Damit eine schriftliche Kündigung rechtlich wirksam ist, müssen bestimmte formale Anforderungen erfüllt werden:

- Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, d.h. sie darf nicht per E-Mail oder SMS übermittelt werden.

- Die Unterschrift des Kündigenden ist erforderlich, um die Authentizität der Kündigung zu gewährleisten.

- Das Datum der Kündigung sollte klar angegeben werden, um die Fristen korrekt zu berechnen.

Eine schriftliche Kündigung sollte folgende Informationen enthalten:

1. Absender: Name und Adresse des Kündigenden2. Empfänger: Name und Adresse des Vermieters oder der Hausverwaltung3. Betreff: Kündigung des Mietvertrags4. Kündigungsdatum: Wann die Kündigung wirksam wird5. Unterschrift: Unterschrift des Kündigenden

Der Versand der schriftlichen Kündigung sollte ebenfalls sorgfältig überlegt werden. Um sicherzustellen, dass die Kündigung den Empfänger erreicht, empfiehlt es sich, die Kündigung per eingeschriebenem Brief zu versenden. Dadurch erhält der Kündigende einen Nachweis über den Versand und den Erhalt der Kündigung, was im Streitfall von großer Bedeutung sein kann.

Wenn eine schriftliche Kündigung nicht erfolgt, kann dies schwerwiegende rechtliche Konsequenzen haben. In vielen Fällen kann der Mietvertrag weiterhin als aktiv angesehen werden, was bedeutet, dass der Mieter weiterhin Miete zahlen muss, selbst wenn er die Wohnung nicht mehr bewohnt. Dies kann zu finanziellen Belastungen führen und im schlimmsten Fall zu einer Zwangsräumung führen, wenn der Vermieter rechtliche Schritte einleitet.

Die schriftliche Kündigung ist ein notwendiger Schritt, um rechtliche Klarheit zu schaffen und spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Sie muss bestimmten formalen Anforderungen genügen und sollte sorgfältig formuliert und versendet werden. Mieter und Vermieter sollten sich der Bedeutung einer schriftlichen Kündigung bewusst sein, um ihre Rechte und Pflichten zu schützen.

Mündliche Kündigung

Wie kann ein Mietvertrag gekündigt werden?In diesem Artikel werden die verschiedenen Aspekte der Kündigung eines Mietvertrags behandelt, einschließlich der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Fristen und der häufigsten Fragen, die Mieter und Vermieter haben.

Die Kündigung eines Mietvertrags unterliegt bestimmten rechtlichen Bestimmungen, die sowohl Mieter als auch Vermieter beachten müssen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Die Kündigungsfristen variieren je nach Mietverhältnis und sollten sowohl von Mietern als auch von Vermietern genau beachtet werden, um rechtzeitig zu handeln.

Die eines Mietvertrags ist ein Thema, das häufig zu Missverständnissen und rechtlichen Problemen führen kann. In bestimmten Situationen kann eine mündliche Kündigung zulässig sein, jedoch sind die rechtlichen Risiken hierbei höher und sollten vermieden werden. Grundsätzlich ist es ratsam, eine Kündigung schriftlich auszusprechen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Eine mündliche Kündigung kann beispielsweise in Notfällen oder unter besonderen Umständen, wie einem einvernehmlichen Gespräch zwischen Mieter und Vermieter, erfolgen. Allerdings müssen beide Parteien sich über die Bedingungen der Kündigung einig sein, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, kann es schwierig sein, die Details einer mündlichen Vereinbarung nachzuweisen.

Ein weiterer Punkt, der bei der mündlichen Kündigung zu beachten ist, ist die Dokumentation. Es ist wichtig, dass sowohl Mieter als auch Vermieter alle relevanten Informationen festhalten, um Missverständnisse zu vermeiden. Dazu gehören das Datum der Kündigung, die Gründe für die Kündigung und eventuelle Absprachen über die Rückgabe der Mieträume.

In vielen Fällen kann eine mündliche Kündigung auch als unwirksam angesehen werden, insbesondere wenn es um unbefristete Mietverträge geht. Hier sind die gesetzlichen Regelungen klar: Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen, um rechtlich bindend zu sein. Dies schützt beide Parteien und sorgt für Klarheit über die Kündigungsmodalitäten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, obwohl eine mündliche Kündigung in bestimmten Fällen möglich ist, die potenziellen rechtlichen Risiken und die Möglichkeit von Missverständnissen es ratsam machen, diese Form der Kündigung zu vermeiden. Stattdessen sollte immer die schriftliche Form gewählt werden, um die Rechte und Pflichten beider Parteien klar zu definieren und rechtliche Probleme zu vermeiden.

Mieter genießen einen gewissen Kündigungsschutz, insbesondere in bestimmten Lebenssituationen, die eine Kündigung erschweren können.

Wenn ein Mieter schwer krank ist, kann dies als Kündigungsschutz angesehen werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind jedoch komplex.

Soziale Härtefälle, wie z.B. die Betreuung von Kindern oder älteren Angehörigen, können ebenfalls einen Kündigungsschutz bieten.

Die Kündigung eines Mietvertrags hat verschiedene rechtliche Konsequenzen, die sowohl Mieter als auch Vermieter betreffen können.

Nach der Kündigung sind Mieter verpflichtet, die Mieträume in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben, was oft zu Streitigkeiten führen kann.

Die Rückzahlung der Mietkaution ist ein weiteres wichtiges Thema, das nach der Kündigung des Mietvertrags geklärt werden muss.

Kündigungsschutz für Mieter

ist ein zentrales Thema im deutschen Mietrecht. Mieter genießen in vielen Fällen besonderen Schutz, der ihnen in schwierigen Lebenssituationen zugutekommt. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Aspekte des Kündigungsschutzes näher beleuchten und aufzeigen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen hierbei eine Rolle spielen.

Der Kündigungsschutz für Mieter ist besonders relevant, wenn es um die Frage geht, unter welchen Umständen eine Kündigung des Mietverhältnisses rechtlich zulässig ist. Gesetzliche Bestimmungen bieten Mietern in bestimmten Lebenslagen, wie z.B. bei Krankheit oder sozialen Härten, einen erweiterten Schutz. Dies bedeutet, dass eine Kündigung in solchen Fällen nicht ohne Weiteres durchgesetzt werden kann.

Der Kündigungsschutz ist im BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) festgelegt. Insbesondere § 573 BGB regelt die Voraussetzungen, unter denen ein Vermieter ein Mietverhältnis beenden kann. Diese Vorschriften sind darauf ausgelegt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Rechten der Vermieter und den Bedürfnissen der Mieter zu schaffen.

Ein Mieter, der schwer erkrankt ist, hat das Recht auf besonderen Kündigungsschutz. Dies bedeutet, dass in solchen Fällen der Vermieter eine Kündigung nur aus schwerwiegenden Gründen aussprechen kann. Beispielsweise kann eine Erkrankung, die eine dauerhafte Einschränkung der Lebensqualität zur Folge hat, als rechtfertigender Grund angesehen werden, um eine Kündigung zu verhindern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kündigungsschutzes sind soziale Härtefälle. Diese können unter anderem folgende Situationen umfassen:

- Betreuung von kleinen Kindern

- Pflege von Angehörigen

- Finanzielle Notlagen

In solchen Fällen ist es für Vermieter oft schwieriger, eine Kündigung durchzusetzen, da die sozialen Umstände des Mieters berücksichtigt werden müssen. Das Gericht kann in diesen Fällen entscheiden, dass eine Kündigung nicht rechtmäßig ist, wenn sie eine unzumutbare Härte für den Mieter darstellen würde.

Eine häufige Form der Kündigung ist die Eigenbedarfskündigung, bei der der Vermieter die Wohnung für sich oder nahe Angehörige beansprucht. Auch hier gibt es jedoch Einschränkungen. Der Vermieter muss nachweisen, dass er tatsächlich Bedarf an der Wohnung hat. Zudem müssen die Interessen des Mieters gewahrt werden, was bedeutet, dass eine Eigenbedarfskündigung nicht immer rechtens ist, wenn der Mieter in einer besonderen Lebenssituation ist.

Wenn ein Mieter von einer Kündigung betroffen ist, hat er verschiedene Möglichkeiten, sich zu wehren. Er kann die Kündigung anfechten und gegebenenfalls vor Gericht ziehen. Hierbei ist es wichtig, dass der Mieter alle relevanten Informationen und Nachweise bereitstellt, um seine Position zu stärken. Zudem sollte er sich frühzeitig rechtlichen Rat einholen, um seine Rechte zu wahren.

Insgesamt zeigt sich, dass der Kündigungsschutz für Mieter ein komplexes und vielschichtiges Thema ist. Es ist entscheidend, die eigenen Rechte zu kennen und im Bedarfsfall rechtzeitig zu handeln.

Kündigungsschutz bei Krankheit

Die Kündigung eines Mietverhältnisses kann für Mieter in schwierigen gesundheitlichen Situationen besonders belastend sein. Wenn ein Mieter schwer erkrankt, können die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Kündigung komplex werden. In Deutschland gibt es spezifische Regelungen, die in solchen Fällen einen gewissen Schutz bieten.

Ein Mieter, der aufgrund einer schweren Krankheit in seiner Lebensqualität eingeschränkt ist, kann unter bestimmten Umständen von einem Kündigungsschutz profitieren. Dies gilt insbesondere, wenn die Krankheit dazu führt, dass der Mieter nicht in der Lage ist, die Wohnung zu wechseln oder sich um einen neuen Wohnraum zu kümmern. Der Gesetzgeber erkennt an, dass gesundheitliche Einschränkungen die Mobilität und Entscheidungsfreiheit eines Mieters erheblich beeinflussen können.

Ein wichtiger Aspekt des Kündigungsschutzes bei Krankheit ist, dass der Mieter seine Erkrankung nachweisen muss. Dies erfolgt in der Regel durch ein ärztliches Attest, das die Schwere der Erkrankung und die damit verbundenen Einschränkungen dokumentiert. Der Nachweis ist entscheidend, um die Ansprüche auf Kündigungsschutz gegenüber dem Vermieter geltend zu machen.

- Ärztliches Attest: Ein Nachweis über die Schwere der Erkrankung ist erforderlich.

- Soziale Härte: Die persönliche Situation des Mieters spielt eine große Rolle.

- Rechtsberatung: Oft ist es ratsam, rechtlichen Beistand in Anspruch zu nehmen.

Darüber hinaus können auch soziale Härtefälle einen Kündigungsschutz bieten. Wenn beispielsweise der Mieter alleinerziehend ist oder Angehörige betreut, kann dies ebenfalls berücksichtigt werden. In solchen Situationen ist es wichtig, die Umstände klar darzulegen und gegebenenfalls Unterstützung von Sozialdiensten oder anderen Institutionen in Anspruch zu nehmen.

Ein weiterer Punkt, der beachtet werden sollte, ist die Kündigungsfrist. In vielen Fällen müssen Mieter, die von einer Kündigung betroffen sind, eine Frist von drei Monaten einhalten. Bei schwerer Krankheit kann jedoch eine Verlängerung der Frist beantragt werden. Dies sollte jedoch frühzeitig geschehen, um rechtliche Komplikationen zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kündigungsschutz bei Krankheit in Deutschland einen wichtigen rechtlichen Rahmen bietet, der es Mietern ermöglicht, in schwierigen gesundheitlichen Situationen zu bleiben, ohne sich um ihre Wohnsituation sorgen zu müssen. Es ist jedoch entscheidend, die rechtlichen Anforderungen zu verstehen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Rechte effektiv durchzusetzen.

Kündigungsschutz bei sozialer Härte

Im Bereich des Mietrechts spielt der eine entscheidende Rolle. Dieser Schutz ist besonders relevant für Mieter, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, wie beispielsweise bei der Betreuung von Kindern oder älteren Angehörigen. In diesem Artikel werden die verschiedenen Aspekte des Kündigungsschutzes bei sozialer Härte näher beleuchtet.

Soziale Härte bezieht sich auf Umstände, die eine Kündigung des Mietverhältnisses für den Mieter unzumutbar machen. Dazu zählen neben der Betreuung von Kindern auch andere Faktoren wie finanzielle Schwierigkeiten, schwere Krankheiten oder psychische Belastungen. Das Gesetz erkennt an, dass nicht alle Mieter gleich behandelt werden können, insbesondere wenn besondere Lebensumstände vorliegen.

Der Kündigungsschutz bei sozialer Härte ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Nach § 574 BGB können Mieter Widerspruch gegen eine Kündigung einlegen, wenn sie nachweisen können, dass die Beendigung des Mietverhältnisses für sie eine unzumutbare Härte darstellen würde. Dies gilt insbesondere, wenn die Kündigung die Existenzgrundlage des Mieters gefährdet.

- Betreuung von Kleinkindern: Mieter, die alleinerziehend sind oder kleine Kinder haben, können oft nicht ohne weiteres umziehen, da sie eine stabile Umgebung für ihre Kinder benötigen.

- Pflege von Angehörigen: Wer einen älteren oder pflegebedürftigen Angehörigen betreut, hat häufig Schwierigkeiten, eine neue Wohnung zu finden, die den speziellen Bedürfnissen des Pflegebedürftigen gerecht wird.

- Finanzielle Notlagen: Mieter, die in eine finanzielle Krise geraten sind, benötigen oft Zeit, um ihre Situation zu stabilisieren, bevor sie eine Kündigung akzeptieren können.

Um den Kündigungsschutz bei sozialer Härte in Anspruch zu nehmen, müssen Mieter aktiv werden. Zunächst sollten sie schriftlich Widerspruch gegen die Kündigung einlegen. In diesem Schreiben ist es wichtig, die persönlichen Umstände detailliert darzulegen und gegebenenfalls Nachweise, wie ärztliche Atteste oder Dokumente zur Kinderbetreuung, beizufügen.

Darüber hinaus kann es hilfreich sein, rechtlichen Rat einzuholen, um die Chancen auf einen erfolgreichen Widerspruch zu erhöhen. Rechtsanwälte, die auf Mietrecht spezialisiert sind, können wertvolle Unterstützung bieten und helfen, die Argumentation zu stärken.

Wenn der Widerspruch gegen die Kündigung nicht erfolgreich ist, kann der Mieter vor Gericht ziehen. In solchen Fällen ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Die Gerichte prüfen sorgfältig, ob die sozialen Härten ausreichend nachgewiesen wurden. Ein positives Urteil kann nicht nur den Verbleib in der Wohnung sichern, sondern auch Präzedenzfälle für zukünftige Kündigungsschutzfälle schaffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ein wichtiges Instrument für Mieter ist, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Es ist entscheidend, die rechtlichen Möglichkeiten zu kennen und diese aktiv zu nutzen, um die eigene Wohnsituation zu sichern.

Rechtsfolgen einer Kündigung

Die Kündigung eines Mietvertrags hat weitreichende rechtliche Konsequenzen, die sowohl Mieter als auch Vermieter betreffen. In diesem Artikel werden die verschiedenen Rechtsfolgen einer Kündigung detailliert behandelt, um ein besseres Verständnis für die damit verbundenen Verpflichtungen und Rechte zu schaffen.

Nach der Kündigung eines Mietvertrags sind Mieter verpflichtet, die Mieträume in einem ordentlichen Zustand zurückzugeben. Dies bedeutet, dass alle vereinbarten Reparaturen und Wartungsarbeiten, die während der Mietzeit erforderlich waren, durchgeführt werden müssen. Oft entstehen Streitigkeiten über den Zustand der Wohnung, da der Vermieter möglicherweise eine Renovierung oder Reparatur verlangt, die der Mieter nicht vorgenommen hat.

- Übergabeprotokoll: Es ist ratsam, ein Übergabeprotokoll zu erstellen, um den Zustand der Wohnung bei der Rückgabe festzuhalten.

- Schäden: Schäden, die über die normale Abnutzung hinausgehen, müssen vom Mieter behoben werden.

Ein weiteres wichtiges Thema nach der Kündigung ist die Rückzahlung der Mietkaution. Der Vermieter hat das Recht, einen Teil oder die gesamte Kaution einzubehalten, um eventuelle Schäden oder ausstehende Mieten zu decken. Die Kaution muss in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist zurückgezahlt werden, nachdem die Wohnung zurückgegeben wurde.

- Fristen: Die gesetzliche Frist für die Rückzahlung der Kaution beträgt in der Regel drei bis sechs Monate, um dem Vermieter Zeit zu geben, mögliche Schäden zu überprüfen.

- Nachweis: Der Vermieter muss nachweisen, dass Schäden oder ausstehende Zahlungen die Einbehaltung der Kaution rechtfertigen.

Die Kündigung eines Mietvertrags kann zu rechtlichen Streitigkeiten führen, die vor Gericht ausgefochten werden müssen. Mieter und Vermieter sollten sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein, um Konflikte zu vermeiden. Oft ist es sinnvoll, rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Interessen zu wahren.

- Gerichtliche Auseinandersetzungen: Bei Streitigkeiten über Kaution, Schäden oder Kündigungsgründe können sowohl Mieter als auch Vermieter Klage erheben.

- Schlichtungsverfahren: In vielen Fällen kann ein Schlichtungsverfahren helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt.

Eine Kündigung kann auch Auswirkungen auf die Bonität des Mieters haben. Wenn der Vermieter negative Informationen über den Mieter an Auskunfteien weitergibt, kann dies die Kreditwürdigkeit des Mieters beeinträchtigen. Mieter sollten daher darauf achten, dass alle Zahlungen rechtzeitig erfolgen und eventuelle Streitigkeiten einvernehmlich gelöst werden.

In Anbetracht der Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen ist es ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Anwälte, die auf Mietrecht spezialisiert sind, können wertvolle Hilfe bieten, um sowohl Mieter als auch Vermieter über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären und sie in Streitfällen zu vertreten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kündigung eines Mietvertrags zahlreiche rechtliche Folgen hat, die sowohl Mieter als auch Vermieter betreffen. Ein gründliches Verständnis dieser Aspekte kann helfen, rechtliche Probleme zu vermeiden und die Interessen beider Parteien zu wahren.

Rückgabe der Mieträume

Die Rückgabe der Mieträume ist ein entscheidender Schritt im Prozess der Kündigung eines Mietvertrags. Diese Phase kann oft zu Missverständnissen und Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern führen, insbesondere wenn es um den Zustand der Wohnung geht. In diesem Artikel werden die wesentlichen Aspekte der Rückgabe der Mieträume beleuchtet, um sowohl Mietern als auch Vermietern eine klare Orientierung zu bieten.

Nach der Kündigung sind Mieter verpflichtet, die Mieträume in einem ordentlichen Zustand zurückzugeben. Dies bedeutet, dass die Wohnung gründlich gereinigt und in einem Zustand übergeben werden muss, der dem ursprünglichen Zustand bei Einzug entspricht, abgesehen von üblichen Abnutzungen.

Ein ordentlicher Zustand umfasst mehrere Aspekte:

- Reinigung: Die Wohnung sollte gründlich gereinigt werden, einschließlich aller Räume, Fenster und Sanitäranlagen.

- Reparaturen: Kleinere Schäden, wie z.B. Löcher in den Wänden oder defekte Armaturen, sollten behoben werden.

- Rückbau von Veränderungen: Falls der Mieter bauliche Veränderungen vorgenommen hat, müssen diese in der Regel rückgängig gemacht werden.

Die Rückgabe der Mieträume kann oft zu Streitigkeiten führen, insbesondere wenn der Vermieter einen höheren Aufwand für die Wiederherstellung der Wohnung geltend macht. In solchen Fällen ist es ratsam, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen:

- Der Vermieter darf nur für Schäden aufkommen, die über die normale Abnutzung hinausgehen.

- Eine detaillierte Dokumentation des Zustands der Wohnung bei Einzug und Auszug kann hilfreich sein, um mögliche Streitigkeiten zu klären.

Um zukünftige Konflikte zu vermeiden, ist es ratsam, ein Übergabeprotokoll zu erstellen. Dieses Protokoll sollte den Zustand der Wohnung bei der Rückgabe festhalten und von beiden Parteien unterzeichnet werden. Wichtige Punkte, die im Protokoll festgehalten werden sollten, sind:

- Eine Liste aller Schäden und Mängel.

- Fotos der Wohnräume zum Nachweis des Zustands.

- Datum und Unterschriften beider Parteien.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Rückgabe der Mieträume betrifft die Mietkaution. Diese wird in der Regel als Sicherheit für eventuelle Schäden oder ausstehende Zahlungen einbehalten. Mieter haben das Recht, die Kaution nach einer ordnungsgemäßen Rückgabe der Wohnung zurückzuerhalten. Vermieter sollten die Kaution innerhalb einer angemessenen Frist zurückzahlen, nachdem alle Ansprüche geprüft wurden.

Zusammengefasst ist die Rückgabe der Mieträume ein kritischer Bestandteil des Kündigungsprozesses. Durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und die sorgfältige Dokumentation kann der Übergabeprozess reibungslos gestaltet werden, wodurch Streitigkeiten vermieden werden können.

Überprüfung von Kautionsansprüchen

Die Rückzahlung der Mietkaution ist ein zentraler Punkt, der nach der Kündigung eines Mietvertrags oft zu Missverständnissen und Konflikten führt. Mieter und Vermieter sollten sich über die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen im Klaren sein, um eine reibungslose Rückzahlung zu gewährleisten.

Die Mietkaution ist eine Sicherheitsleistung, die der Mieter zu Beginn des Mietverhältnisses an den Vermieter zahlt. Sie dient dazu, mögliche Schäden an der Wohnung oder ausstehende Mietzahlungen abzusichern. In der Regel beträgt die Kaution bis zu drei Monatsmieten.

Nach der Kündigung des Mietvertrags stellt sich die Frage, wann und unter welchen Bedingungen die Kaution zurückgezahlt wird. Grundsätzlich hat der Vermieter bis zu drei Monate Zeit, um die Kaution zurückzuzahlen. Diese Frist beginnt, nachdem der Mieter die Wohnung ordnungsgemäß geräumt hat.

Der Vermieter hat das Recht, von der Kaution Abzüge vorzunehmen, wenn:

- Schäden an der Wohnung entstanden sind, die über die normale Abnutzung hinausgehen.

- Offene Mietzahlungen bestehen.

- Reparaturkosten für Mängel an der Wohnung anfallen.

Es ist wichtig, dass der Vermieter diese Abzüge transparent macht und dem Mieter entsprechende Nachweise vorlegt.

Wenn ein Mieter der Meinung ist, dass die Kaution unrechtmäßig einbehalten wird, hat er folgende Möglichkeiten:

- Direkter Kontakt zum Vermieter: Oft können Missverständnisse durch ein Gespräch geklärt werden.

- Schriftliche Aufforderung: Wenn keine Einigung erzielt wird, kann der Mieter eine schriftliche Aufforderung zur Rückzahlung der Kaution senden.

- Rechtsberatung: Im Zweifelsfall kann der Mieter rechtlichen Rat einholen, um seine Ansprüche durchzusetzen.

Die Regelungen zur Mietkaution sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Hier sind vor allem die Paragraphen 551 bis 553 von Bedeutung, die die Höhe der Kaution, die Verwendung und die Rückzahlung regeln. Mieter sollten sich mit diesen Bestimmungen vertraut machen, um ihre Rechte zu kennen.

Die Rückzahlung der Mietkaution ist ein komplexes Thema, das sowohl Mieter als auch Vermieter betrifft. Um Streitigkeiten zu vermeiden, ist es wichtig, die gesetzlichen Vorgaben zu kennen und eine offene Kommunikation zu pflegen. Bei Unsicherheiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die eigenen Ansprüche zu wahren.

Häufig gestellte Fragen

- Wie kann ich meinen Mietvertrag kündigen?

Um Ihren Mietvertrag zu kündigen, müssen Sie die gesetzlich festgelegten Kündigungsfristen einhalten und die Kündigung schriftlich einreichen. Achten Sie darauf, dass die Kündigung unterschrieben ist und idealerweise per Einschreiben versendet wird.

- Welche Frist gilt für die Kündigung eines unbefristeten Mietvertrags?

Bei unbefristeten Mietverträgen beträgt die Kündigungsfrist in der Regel drei Monate. Das bedeutet, dass Sie Ihre Kündigung mindestens drei Monate vor dem gewünschten Auszugstermin einreichen müssen.

- Kann ich meinen Mietvertrag vorzeitig kündigen?

Ja, unter bestimmten Umständen können Sie einen befristeten Mietvertrag vorzeitig kündigen. Dies hängt jedoch von den speziellen Bedingungen im Vertrag ab und sollte sorgfältig geprüft werden.

- Was passiert mit meiner Kaution nach der Kündigung?

Nach der Kündigung müssen Sie die Mieträume in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückgeben. Die Rückzahlung der Kaution erfolgt in der Regel, nachdem eventuelle Schäden oder ausstehende Zahlungen geklärt sind.

- Gibt es einen Kündigungsschutz für Mieter?

Ja, Mieter genießen in bestimmten Situationen Kündigungsschutz, wie bei Krankheit oder sozialer Härte. Diese Schutzmaßnahmen können die Kündigung erschweren oder verhindern.