In diesem Artikel wird untersucht, was passiert, wenn ein Schuldschein nicht beglichen wird. Es werden rechtliche Folgen, Möglichkeiten zur Durchsetzung von Forderungen und die Rolle der Gerichte besprochen.

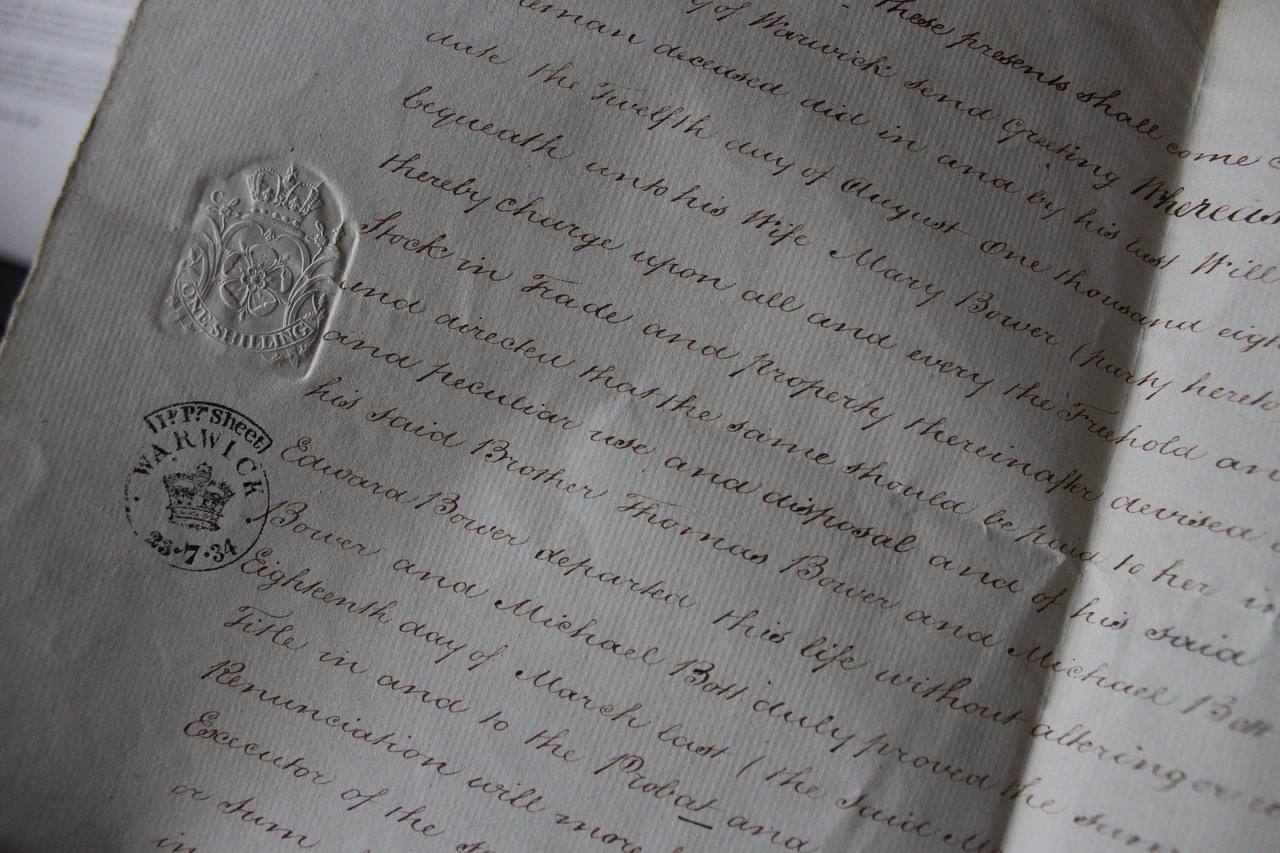

Ein Schuldschein ist ein rechtliches Dokument, das eine Schuld formalisiert und die Bedingungen für die Rückzahlung festlegt. Um einen Schuldschein zu erstellen, müssen bestimmte rechtliche Grundlagen erfüllt sein. Dazu gehört die Identität der Parteien, der Betrag der Schuld und die Fälligkeit der Zahlung. Diese Grundlagen sind entscheidend, um die Verbindlichkeit des Schuldscheins zu gewährleisten.

Wenn ein Schuldschein nicht beglichen wird, können verschiedene rechtliche Schritte eingeleitet werden. Zunächst kann der Gläubiger eine Mahnung senden, um den Schuldner an die ausstehende Zahlung zu erinnern. Kommt der Schuldner dieser Aufforderung nicht nach, kann der Gläubiger rechtliche Schritte einleiten, die bis zur Zwangsvollstreckung führen können. Diese Schritte können erhebliche finanzielle und rechtliche Konsequenzen für den Schuldner nach sich ziehen.

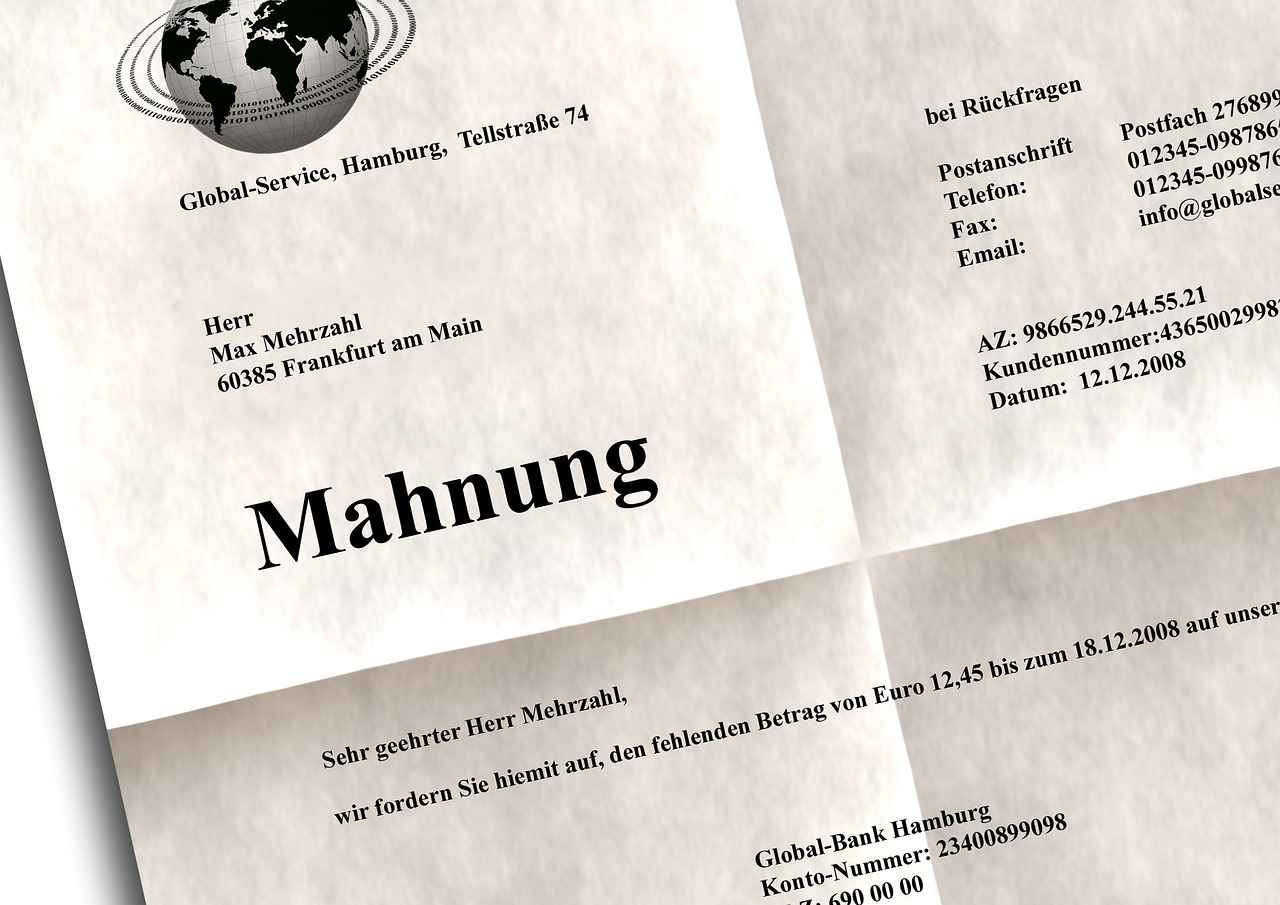

Bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden, ist oft eine Mahnung erforderlich. Eine Mahnung ist ein formelles Schreiben, das den Schuldner auffordert, die ausstehende Zahlung zu leisten. Sie sollte klar und präzise formuliert sein und die rechtlichen Anforderungen erfüllen, um wirksam zu sein. Es ist wichtig, dem Schuldner eine angemessene Frist zur Zahlung zu setzen, um spätere rechtliche Schritte zu legitimieren.

Eine Mahnung muss bestimmte formale Anforderungen erfüllen. Dazu gehören:

- Die vollständige Adresse des Gläubigers und des Schuldners.

- Das Datum der Mahnung.

- Eine klare Beschreibung der Schuld, einschließlich des Betrags und der Fälligkeit.

- Eine Frist zur Zahlung.

Eine gut formulierte Mahnung erhöht die Chancen, dass der Schuldner die Zahlung leistet.

Wenn eine Mahnung erfolglos bleibt, kann der Gläubiger rechtliche Schritte einleiten. Der erste Schritt in diesem Prozess ist oft die Einreichung einer Klage. Das Gericht wird dann prüfen, ob die Forderung rechtmäßig ist und ob die Voraussetzungen für eine Zwangsvollstreckung erfüllt sind.

Gerichtliche Schritte können mit erheblichen Kosten verbunden sein. Dazu gehören Gerichtskosten, Anwaltsgebühren und mögliche Auslagen für die Zwangsvollstreckung. Diese finanziellen Risiken sollten vom Gläubiger berücksichtigt werden, bevor er sich für eine gerichtliche Durchsetzung entscheidet.

Es gibt verschiedene Alternativen zur gerichtlichen Durchsetzung von Forderungen. Eine Möglichkeit ist die Mediation, bei der ein neutraler Dritter versucht, eine Einigung zwischen Gläubiger und Schuldner zu erzielen. Diese Methode kann oft schneller und kostengünstiger sein als ein Gerichtsverfahren.

Inkassobüros können eine effektive Lösung sein, um ausstehende Forderungen einzutreiben. Sie verfügen über spezielle Kenntnisse und Ressourcen, um Forderungen erfolgreich durchzusetzen. Es ist jedoch wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, unter denen Inkassobüros arbeiten, um sicherzustellen, dass alle Schritte rechtmäßig sind.

Rechtliche Grundlagen eines Schuldscheins

Ein Schuldschein ist ein wichtiges rechtliches Dokument, das die Beziehung zwischen Gläubiger und Schuldner formalisiert. Es dient als schriftlicher Nachweis über eine bestehende Schuld und ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Schuldrechts. In diesem Artikel werden die grundlegenden rechtlichen Aspekte eines Schuldscheins erläutert, einschließlich der erforderlichen Bedingungen und Merkmale.

Was ist ein Schuldschein?

Ein Schuldschein ist ein schriftlicher Beleg, der die Verpflichtung eines Schuldners zur Rückzahlung einer bestimmten Summe an einen Gläubiger dokumentiert. Dieses Dokument muss bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllen, um gültig zu sein. Ein Schuldschein kann sowohl für private als auch für geschäftliche Transaktionen verwendet werden und ist in der Regel einfach zu erstellen.

Wichtige Merkmale eines Schuldscheins

Um als rechtlich bindend zu gelten, muss ein Schuldschein folgende Informationen enthalten:

- Namen und Adressen der Vertragsparteien: Sowohl der Gläubiger als auch der Schuldner müssen klar identifiziert werden.

- Höhe der Schuld: Der genaue Betrag, der geschuldet wird, muss angegeben sein.

- Zahlungsbedingungen: Details zu Fälligkeit, Ratenzahlungen oder Zinsen sollten klar formuliert sein.

- Unterschriften: Beide Parteien müssen den Schuldschein unterzeichnen, um ihre Zustimmung zu bestätigen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Grundlagen eines Schuldscheins sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Insbesondere § 488 BGB regelt die Grundlagen von Darlehensverträgen, zu denen auch Schuldscheine gehören. Ein Schuldschein ist somit nicht nur ein Beweis für eine Schuld, sondern auch ein rechtliches Instrument, das dem Gläubiger Rechte einräumt, falls der Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Unterschiede zu anderen Schuldverhältnissen

Im Vergleich zu anderen Formen von Schuldverhältnissen, wie z.B. mündlichen Vereinbarungen oder Verträgen, bietet ein Schuldschein einige Vorteile. Er ist ein schriftlicher Nachweis, der im Streitfall als Beweis dienen kann. Während mündliche Vereinbarungen oft schwer nachzuweisen sind, bietet ein Schuldschein klare rechtliche Sicherheit für beide Parteien.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Schuldschein ein unverzichtbares Dokument im deutschen Rechtssystem ist, das die Rechte und Pflichten von Gläubigern und Schuldnern klar definiert. Durch das Verständnis der rechtlichen Grundlagen und der erforderlichen Merkmale eines Schuldscheins können sowohl Gläubiger als auch Schuldner sicherstellen, dass ihre finanziellen Transaktionen rechtlich abgesichert sind.

Definition und Merkmale eines Schuldscheins

Ein Schuldschein ist ein essentielles rechtliches Dokument, das die Existenz einer Schuld zwischen zwei Parteien belegt. In diesem Artikel werden wir die Definition und die Merkmale eines Schuldscheins detailliert untersuchen, um ein besseres Verständnis für seine Bedeutung und Funktion zu vermitteln.

Ein Schuldschein ist ein schriftlicher Nachweis über eine finanzielle Verpflichtung, die eine Person oder ein Unternehmen gegenüber einer anderen Person oder einem Unternehmen hat. Er dient als Beweis für die Schuld und enthält spezifische Informationen, die für die rechtliche Durchsetzbarkeit der Forderung entscheidend sind.

- Schriftform: Der Schuldschein muss schriftlich verfasst sein, um rechtlich bindend zu sein.

- Identifikation der Parteien: Sowohl der Gläubiger als auch der Schuldner müssen klar identifiziert werden, einschließlich ihrer vollständigen Namen und Adressen.

- Schuldbetrag: Der genaue Betrag der Schuld muss im Dokument angegeben werden.

- Zahlungsbedingungen: Es sollten klare Angaben zu den Zahlungsmodalitäten, wie Fälligkeitstermine und mögliche Ratenzahlungen, gemacht werden.

- Unterschrift: Der Schuldschein muss von dem Schuldner unterschrieben werden, um seine Zustimmung zur Schuld zu bestätigen.

Um die rechtliche Gültigkeit eines Schuldscheins zu gewährleisten, müssen bestimmte Formvorschriften eingehalten werden. Diese Vorschriften können je nach Land oder Region variieren, aber einige grundlegende Anforderungen sind universell:

1. Der Schuldschein muss datiert sein.2. Es muss eine klare und verständliche Sprache verwendet werden.3. Zusätzliche Klauseln, wie Zinsen oder Strafen bei verspäteter Zahlung, sollten deutlich angegeben werden.

Im Vergleich zu anderen Formen von Schuldverhältnissen, wie Darlehensverträgen oder Kreditverträgen, bietet ein Schuldschein eine vereinfachte und weniger formalisierte Möglichkeit, Schulden festzuhalten. Während Darlehensverträge oft umfangreiche rechtliche Bedingungen und Sicherheiten enthalten, konzentriert sich ein Schuldschein auf die Grundzüge der Schuld und ist daher oft schneller und einfacher zu erstellen.

Die Bedeutung eines Schuldscheins im rechtlichen Kontext kann nicht unterschätzt werden. Er bietet nicht nur einen klaren Nachweis über die Schuld, sondern ist auch entscheidend für die Durchsetzung von Forderungen. Im Falle einer Nichtzahlung kann der Gläubiger den Schuldschein als Beweismittel vor Gericht verwenden, um seine Ansprüche geltend zu machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Schuldschein ein wichtiges Instrument im Finanz- und Rechtswesen ist, das sowohl für Gläubiger als auch für Schuldner von grundlegender Bedeutung ist. Durch die Einhaltung der erforderlichen Merkmale und Formvorschriften kann die rechtliche Sicherheit und Durchsetzbarkeit der Forderungen gewährleistet werden.

Wichtige Bestandteile eines Schuldscheins

Ein Schuldschein ist ein zentrales Dokument im deutschen Schuldrecht, das die rechtlichen Beziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner festhält. Um die Rechtsgültigkeit eines Schuldscheins sicherzustellen, müssen bestimmte wesentliche Bestandteile enthalten sein. Im Folgenden werden diese Bestandteile detailliert erläutert.

- Bezeichnung der Parteien: Der Schuldschein muss die vollständigen Namen und Adressen sowohl des Gläubigers als auch des Schuldners enthalten. Diese Informationen sind entscheidend, um die Identität der Beteiligten eindeutig zu klären.

- Schuldhöhe: Eine klare Angabe der geschuldeten Summe ist unerlässlich. Diese sollte in Zahlen und Worten ausgeschrieben werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Fälligkeit: Der Schuldschein muss das Datum angeben, bis zu dem die Zahlung erfolgen muss. Dies ist wichtig für die Einhaltung von Fristen und die rechtliche Durchsetzbarkeit.

- Zinsen: Falls Zinsen auf die Schuld anfallen, müssen auch diese im Schuldschein klar geregelt werden. Es sollte angegeben werden, ob es sich um einen festen oder variablen Zinssatz handelt.

- Unterschriften: Die Unterschrift beider Parteien ist notwendig, um den Schuldschein rechtsverbindlich zu machen. Ohne diese Unterschriften kann der Schuldschein als nichtig angesehen werden.

- Ort und Datum: Der Schuldschein sollte den Ort und das Datum der Ausstellung enthalten, um den zeitlichen und örtlichen Kontext der Vereinbarung festzuhalten.

Diese Bestandteile sind nicht nur wichtig für die Rechtsgültigkeit des Dokuments, sondern auch für die Vermeidung von Streitigkeiten zwischen den Parteien. Ein gut formulierter Schuldschein kann dazu beitragen, Missverständnisse und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten kann es sinnvoll sein, im Schuldschein auch Regelungen zu Ratenzahlungen oder Vereinbarungen über Vorfälligkeitsentschädigungen aufzunehmen, falls dies für die Parteien relevant ist. Solche Klauseln können die Flexibilität und Klarheit der Vereinbarung erhöhen.

Ein Schuldschein ist also mehr als nur ein einfaches Dokument; er ist ein wichtiges rechtliches Instrument, das sowohl Rechte als auch Pflichten der beteiligten Parteien festlegt. Daher ist es ratsam, bei der Erstellung eines Schuldscheins juristischen Rat in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind und das Dokument im Streitfall Bestand hat.

Unterschied zu anderen Schuldverhältnissen

In der Welt der Finanz- und Rechtsgeschäfte gibt es verschiedene Formen von Schuldverhältnissen. Ein besonders relevantes Instrument ist der Schuldschein, der sich durch seine spezifischen rechtlichen Merkmale von anderen Formen der Schuld abhebt. In diesem Abschnitt werden wir die Unterschiede zwischen Schuldscheinen und anderen Schuldverhältnissen wie Darlehen, Hypotheken und Forderungen eingehend analysieren.

Ein Schuldschein ist in der Regel ein einfaches Dokument, das eine Schuld bescheinigt, während ein Darlehen oft komplexere Bedingungen und Rückzahlungsmodalitäten beinhaltet. Bei einem Darlehen handelt es sich in der Regel um einen Vertrag, der zwischen einem Kreditgeber und einem Kreditnehmer geschlossen wird. Dies beinhaltet oft Zinsen, Laufzeiten und Sicherheiten, die im Schuldschein nicht unbedingt festgelegt sind. Der Schuldschein hingegen ist oft weniger formal und erfordert nicht immer notarielle Beurkundung.

Eine Hypothek ist eine spezielle Form der Sicherungsrechte, die in der Regel für Immobilien verwendet wird. Im Gegensatz zu einem Schuldschein, der eine reine Schuld darstellt, wird eine Hypothek durch die Verpfändung einer Immobilie gesichert. Dies bedeutet, dass der Gläubiger im Falle eines Zahlungsausfalls das Recht hat, die Immobilie zu verkaufen, um seine Forderungen zu begleichen. Ein Schuldschein hingegen bietet dem Gläubiger keine solchen Sicherheiten, was ihn in der Rangfolge der Forderungen weniger bevorzugt macht.

Eine Forderung ist ein allgemeiner Begriff, der jede Art von Geldanspruch beschreibt. Während ein Schuldschein eine spezifische Form einer Forderung darstellt, können Forderungen auch aus anderen Quellen stammen, wie z.B. aus Verträgen oder gesetzlichen Ansprüchen. Der Schuldschein ist ein schriftlicher Nachweis, der die Existenz einer spezifischen Forderung dokumentiert, während Forderungen oft auch mündlich oder durch andere Dokumente belegt werden können.

Die rechtlichen Implikationen unterscheiden sich erheblich zwischen Schuldscheinen und anderen Schuldverhältnissen. Beispielsweise unterliegt ein Schuldschein anderen Verjährungsfristen als ein Darlehensvertrag. Zudem kann die Durchsetzung der Forderungen variieren: Während ein Schuldschein relativ unkompliziert durchgesetzt werden kann, erfordert die Durchsetzung von Hypotheken oft einen langwierigen gerichtlichen Prozess.

- Schuldschein: Einfaches Dokument, weniger formale Anforderungen, keine Sicherheiten.

- Darlehen: Komplexe Verträge, Zinsen, Laufzeiten und Sicherheiten sind üblich.

- Hypothek: Sicherungsrecht an einer Immobilie, rechtliche Durchsetzung erfordert oft gerichtliche Schritte.

- Forderungen: Allgemeiner Begriff, Schuldschein ist spezifische Form einer Forderung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterschiede zwischen Schuldscheinen und anderen Schuldverhältnissen sowohl in der Form als auch in den rechtlichen Implikationen erheblich sind. Das Verständnis dieser Unterschiede ist entscheidend für Gläubiger und Schuldner, um ihre Rechte und Pflichten korrekt zu interpretieren und durchzusetzen.

Rechtliche Folgen bei Nichtzahlung

Wenn ein Schuldschein nicht beglichen wird, können verschiedene rechtliche Schritte eingeleitet werden, die sowohl für den Schuldner als auch für den Gläubiger ernsthafte Konsequenzen haben können. In diesem Abschnitt beleuchten wir die möglichen Konsequenzen für den Schuldner und die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen.

Ein Schuldschein stellt eine formale Vereinbarung zwischen zwei Parteien dar, wobei eine Partei (der Schuldner) verpflichtet ist, der anderen Partei (dem Gläubiger) einen bestimmten Betrag zu zahlen. Wenn diese Verpflichtung nicht erfüllt wird, kann der Gläubiger verschiedene Maßnahmen ergreifen.

- Mahnung: Der erste Schritt besteht in der Regel darin, den Schuldner schriftlich zu mahnen. Dies beinhaltet die Aufforderung zur Zahlung und setzt eine Frist, innerhalb derer die Schuld beglichen werden sollte.

- Rechtsanwalt einschalten: Wenn die Mahnung ignoriert wird, kann der Gläubiger einen Rechtsanwalt hinzuziehen, um rechtliche Schritte einzuleiten. Der Anwalt kann den Schuldner nochmals zur Zahlung auffordern und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.

- Gerichtliches Verfahren: Sollte der Schuldner weiterhin nicht zahlen, kann der Gläubiger ein gerichtliches Verfahren anstrengen. Hierbei wird ein Mahnverfahren eingeleitet, das es dem Gläubiger ermöglicht, einen Vollstreckungsbescheid zu beantragen.

- Zwangsvollstreckung: Wenn der Vollstreckungsbescheid erlassen wird und der Schuldner trotzdem nicht zahlt, kann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung beantragen. Dies kann die Pfändung von Konten, Löhnen oder sogar Vermögenswerten des Schuldners umfassen.

Die rechtlichen Folgen einer Nichtzahlung sind nicht nur finanzieller Natur. Der Schuldner kann auch Schufa-Einträge erhalten, die seine Kreditwürdigkeit beeinträchtigen und zukünftige Kreditaufnahmen erschweren können. Dies kann zu einem Teufelskreis führen, in dem der Schuldner Schwierigkeiten hat, neue Kredite zu erhalten, um bestehende Schulden zu begleichen.

Zusätzlich können die Kosten für die rechtlichen Schritte erheblich sein. Der Schuldner muss möglicherweise nicht nur die ursprüngliche Schuld begleichen, sondern auch die Gerichtskosten und die Kosten für den Rechtsanwalt tragen. Dies kann die finanzielle Situation des Schuldners erheblich verschlechtern und zu weiteren rechtlichen Problemen führen.

Es ist wichtig, dass Schuldner sich der möglichen Konsequenzen bewusst sind und versuchen, proaktiv zu handeln, um eine Eskalation der Situation zu vermeiden. In vielen Fällen kann eine frühzeitige Kommunikation mit dem Gläubiger und das Aushandeln von Zahlungsplänen eine Lösung bieten, die für beide Parteien akzeptabel ist.

Insgesamt zeigt sich, dass die rechtlichen Folgen bei Nichtzahlung eines Schuldscheins weitreichend und potenziell schädlich sein können. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen, um die besten Schritte zur Vermeidung von rechtlichen Konsequenzen zu ergreifen.

Mahnung und Zahlungsaufforderung

In der heutigen Geschäftswelt ist es unerlässlich, dass Gläubiger ihre Forderungen effektiv durchsetzen. Eine der ersten und wichtigsten Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, ist die Mahnung. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte der Mahnung und Zahlungsaufforderung detailliert betrachten, um sicherzustellen, dass Sie bestens informiert sind.

Eine Mahnung ist ein formelles Schreiben, das einen Schuldner daran erinnert, dass eine Zahlung fällig ist. Sie dient nicht nur der Information, sondern auch der rechtlichen Absicherung des Gläubigers. Durch die Mahnung wird dem Schuldner die Möglichkeit gegeben, seine Schulden zu begleichen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Dies ist besonders wichtig, da viele rechtliche Verfahren erst nach dem Versand einer Mahnung eingeleitet werden können.

Die Form und der Inhalt einer Mahnung sind entscheidend für deren Wirksamkeit. Eine Mahnung sollte folgende Elemente enthalten:

- Absender und Empfänger: Vollständige Adressen beider Parteien.

- Datum: Das Datum, an dem die Mahnung erstellt wurde.

- Forderungsdetails: Eine klare Beschreibung der offenen Forderung, einschließlich Betrag und Fälligkeitsdatum.

- Frist zur Zahlung: Eine klare Angabe, bis wann die Zahlung erfolgen muss.

- Rechtsfolgen: Hinweise darauf, welche Schritte unternommen werden, wenn die Zahlung nicht erfolgt.

Eine gut formulierte Mahnung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuldner zahlt, und minimiert das Risiko von rechtlichen Auseinandersetzungen.

Bei der Mahnung sind Fristen von großer Bedeutung. In der Regel sollte dem Schuldner eine angemessene Frist von 14 Tagen eingeräumt werden, um die Zahlung zu leisten. Versäumt der Schuldner diese Frist, kann der Gläubiger weitere rechtliche Schritte einleiten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Mahnung selbst keine rechtlichen Konsequenzen hat, solange sie nicht fristgerecht erfolgt.

Wenn die Frist abgelaufen ist und keine Zahlung erfolgt ist, hat der Gläubiger das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten. Dies kann die Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens oder die Zwangsvollstreckung umfassen, je nach Höhe der Forderung und den Umständen des Falls.

Um die Erfolgschancen einer Mahnung zu erhöhen, sollten folgende Tipps beachtet werden:

- Klarheit: Seien Sie klar und präzise in der Formulierung Ihrer Mahnung.

- Freundlicher Ton: Halten Sie die Kommunikation höflich, um eine positive Reaktion zu fördern.

- Dokumentation: Bewahren Sie alle Korrespondenz und Nachweise über die Mahnung auf.

Eine gut durchdachte Mahnung kann den Unterschied ausmachen, ob eine Forderung beglichen wird oder nicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mahnung ein unverzichtbares Werkzeug im Forderungsmanagement ist. Sie bietet eine Möglichkeit, offene Rechnungen auf eine rechtlich einwandfreie Weise einzutreiben und gibt dem Schuldner die Chance, seine Verpflichtungen zu erfüllen, bevor es zu weiteren rechtlichen Schritten kommt.

Form und Inhalt einer Mahnung

Eine Mahnung ist ein wichtiges Dokument im Rahmen der Schuldverhältnisse. Sie dient nicht nur der Erinnerung an eine ausstehende Zahlung, sondern erfüllt auch rechtliche Anforderungen, um die Erfolgschancen bei der Durchsetzung von Forderungen zu erhöhen. In diesem Artikel beleuchten wir die formalen Anforderungen und den Inhalt einer Mahnung, um sicherzustellen, dass sie rechtlich wirksam ist.

Eine Mahnung sollte bestimmte formale Anforderungen erfüllen, um rechtlich bindend zu sein. Hier sind die wichtigsten Punkte, die beachtet werden müssen:

- Absenderinformationen: Die Mahnung muss die vollständigen Kontaktdaten des Gläubigers enthalten, einschließlich Name, Adresse und gegebenenfalls Telefonnummer.

- Empfängerinformationen: Auch die Daten des Schuldners sollten klar und deutlich angegeben werden.

- Datum: Das Datum, an dem die Mahnung ausgestellt wird, ist entscheidend, da es den Beginn der Fristen markiert.

- Betreff: Ein klarer Betreff, der auf die ausstehende Forderung hinweist, erleichtert die Zuordnung der Mahnung.

- Forderungsbetrag: Der genaue Betrag, der geschuldet wird, muss klar ausgewiesen sein, inklusive etwaiger Zinsen oder Gebühren.

Der Inhalt einer Mahnung sollte präzise und verständlich formuliert sein. Es empfiehlt sich, folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Erinnerung an die Zahlung: Beginnen Sie mit einer höflichen Erinnerung an die ausstehende Zahlung und den ursprünglichen Zahlungszeitpunkt.

- Fristsetzung: Setzen Sie eine klare Frist für die Zahlung, um dem Schuldner eine letzte Gelegenheit zu geben, die Forderung zu begleichen. Diese Frist sollte in der Regel zwischen 7 und 14 Tagen liegen.

- Rechtsfolgen: Informieren Sie den Schuldner über die möglichen rechtlichen Schritte, die im Falle einer Nichtzahlung eingeleitet werden können. Dies kann die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens oder die Beauftragung eines Inkassobüros umfassen.

Um die Erfolgschancen einer Mahnung zu erhöhen, sollten einige Tipps beachtet werden:

- Höflicher Ton: Auch wenn die Situation angespannt ist, sollte der Ton höflich und respektvoll bleiben. Dies kann dazu beitragen, die Beziehung zum Schuldner nicht unnötig zu belasten.

- Rechtliche Hinweise: Fügen Sie gegebenenfalls rechtliche Hinweise hinzu, um die Ernsthaftigkeit der Situation zu unterstreichen.

- Dokumentation: Halten Sie eine Kopie der Mahnung und alle weiteren Korrespondenzen für Ihre Unterlagen fest.

Die korrekte Form und der klare Inhalt einer Mahnung sind entscheidend, um die Rechte des Gläubigers zu wahren und die Wahrscheinlichkeit einer Zahlung zu erhöhen. Durch die Beachtung der oben genannten Punkte kann eine Mahnung nicht nur rechtssicher, sondern auch effektiv gestaltet werden.

Fristen und rechtliche Konsequenzen

In der heutigen Geschäftswelt ist es unerlässlich, die Fristen und rechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit Mahnungen zu verstehen. Ein Schuldschein, der nicht beglichen wird, kann erhebliche rechtliche Folgen nach sich ziehen. In diesem Abschnitt werden wir die relevanten Fristen erläutern und die rechtlichen Konsequenzen einer versäumten Frist detailliert darstellen.

Fristen spielen eine entscheidende Rolle im Mahnverfahren. Sie geben dem Schuldner die Möglichkeit, seine Verpflichtungen zu erfüllen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. In Deutschland sind die Fristen für Mahnungen gesetzlich geregelt und variieren je nach Art der Forderung. Die wichtigsten Fristen sind:

- Erste Mahnung: In der Regel wird dem Schuldner eine Frist von 14 Tagen gesetzt, um die ausstehende Zahlung zu leisten.

- Zweite Mahnung: Sollte die Zahlung weiterhin ausbleiben, kann eine zweite Mahnung mit einer weiteren Frist von 14 Tagen versendet werden.

- Dritte Mahnung: Nach der dritten Mahnung, die häufig auch als letzte Mahnung bezeichnet wird, kann der Gläubiger rechtliche Schritte einleiten.

Wenn ein Schuldner die gesetzten Fristen nicht einhält, können verschiedene rechtliche Konsequenzen folgen. Diese Konsequenzen können sich erheblich auf die finanzielle Situation des Schuldners auswirken:

- Verzug: Der Schuldner gerät automatisch in Verzug, was bedeutet, dass er für den entstandenen Schaden aufkommen muss. Dies kann auch Zinsen und zusätzliche Gebühren umfassen.

- Inkassoverfahren: Der Gläubiger hat das Recht, ein Inkassounternehmen einzuschalten, um die Forderung einzutreiben. Dies kann zu weiteren Kosten für den Schuldner führen.

- Gerichtliche Schritte: Im schlimmsten Fall kann der Gläubiger Klage erheben. Dies führt zu einem Gerichtsverfahren, das zusätzliche rechtliche Kosten verursacht und die finanzielle Situation des Schuldners weiter verschärfen kann.

Um rechtliche Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, Fristen korrekt zu setzen und einzuhalten. Dabei sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Klare Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass die Mahnung klar formuliert ist und die Frist deutlich angegeben wird.

- Dokumentation: Halten Sie alle Kommunikation und Mahnungen schriftlich fest, um im Streitfall Beweise vorlegen zu können.

- Rechtzeitige Erinnerung: Senden Sie rechtzeitig eine Erinnerung, bevor die Frist abläuft, um dem Schuldner die Möglichkeit zu geben, die Zahlung vorzunehmen.

Die Beachtung von Fristen und die Kenntnis der rechtlichen Konsequenzen sind entscheidend, um finanzielle Verluste zu vermeiden und die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Gläubiger sollten sich stets über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um ihre Forderungen effektiv durchzusetzen.

Gerichtliche Durchsetzung von Forderungen

Wenn eine Mahnung erfolglos bleibt, stehen dem Gläubiger verschiedene rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung, um seine Forderungen durchzusetzen. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Optionen zur gerichtlichen Durchsetzung von Forderungen erläutert, einschließlich der relevanten Verfahren und der damit verbundenen Aspekte.

Die gerichtliche Durchsetzung von Forderungen ist ein wichtiger Schritt, den Gläubiger in Betracht ziehen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Der Prozess kann komplex sein und erfordert ein gutes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier sind die wesentlichen Schritte und Optionen, die Gläubiger zur Verfügung stehen:

- Einleitung eines Mahnverfahrens: Bevor ein gerichtliches Verfahren eingeleitet wird, kann der Gläubiger ein Mahnverfahren beantragen. Dies geschieht in der Regel über das zuständige Amtsgericht. Der Gläubiger muss einen Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids stellen, der dem Schuldner zugestellt wird.

- Widerspruch und Klage: Sollte der Schuldner Widerspruch gegen den Mahnbescheid einlegen, kann der Gläubiger gezwungen sein, eine Klage einzureichen. Dies erfordert eine detaillierte Beweisführung und möglicherweise die Beauftragung eines Rechtsanwalts.

- Zwangsvollstreckung: Wenn der Gläubiger einen Titel (z.B. ein Urteil) erlangt hat, kann er die Zwangsvollstreckung einleiten. Dies bedeutet, dass der Gläubiger die Vollstreckung seiner Ansprüche durch das Gericht beantragen kann, um beispielsweise Löhne oder Bankkonten des Schuldners zu pfänden.

Die Zwangsvollstreckung ist ein rechtlicher Prozess, der es dem Gläubiger ermöglicht, ausstehende Forderungen einzutreiben. Der Ablauf der Zwangsvollstreckung umfasst mehrere Schritte:

1. Erlass eines Vollstreckungsbescheids2. Antrag auf Zwangsvollstreckung beim zuständigen Gericht3. Zustellung des Vollstreckungsbescheids an den Schuldner4. Durchführung der Zwangsvollstreckung (z.B. Pfändung)

Es ist wichtig zu beachten, dass die gerichtliche Durchsetzung von Forderungen mit Kosten und Risiken verbunden sein kann. Gläubiger sollten sich der möglichen finanziellen Belastungen bewusst sein, die durch Anwaltsgebühren, Gerichtskosten und gegebenenfalls Kosten für die Zwangsvollstreckung entstehen können. In einigen Fällen kann es auch zu einer Verzögerung des Verfahrens kommen, was die Situation für den Gläubiger zusätzlich komplizieren kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gerichtliche Durchsetzung von Forderungen ein komplexer Prozess ist, der sorgfältige Planung und rechtliche Expertise erfordert. Gläubiger sollten alle Optionen abwägen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.

Das Verfahren der Zwangsvollstreckung

ist ein wichtiger rechtlicher Prozess, der es Gläubigern ermöglicht, ausstehende Forderungen durchzusetzen. Dieser Artikel gibt einen umfassenden Überblick über den Ablauf der Zwangsvollstreckung, die notwendigen Schritte sowie die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen.

Wenn ein Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann der Gläubiger verschiedene rechtliche Schritte einleiten, um die ausstehenden Beträge einzutreiben. Zunächst muss der Gläubiger einen vollstreckbaren Titel erlangen, der als Grundlage für die Zwangsvollstreckung dient. Dies kann durch ein Gerichtsurteil, einen notariellen Schuldschein oder einen Vergleich geschehen.

Bevor die Zwangsvollstreckung eingeleitet werden kann, sind einige Vorbereitungen notwendig. Der Gläubiger sollte folgende Schritte beachten:

- Vollstreckbarer Titel: Der Gläubiger benötigt einen rechtskräftigen Titel, der die Forderung bestätigt.

- Informationen über den Schuldner: Es ist wichtig, aktuelle Informationen über die Vermögensverhältnisse des Schuldners zu haben.

- Wahl des Vollstreckungsorgans: Der Gläubiger kann entscheiden, ob er die Zwangsvollstreckung durch das Amtsgericht oder durch einen Gerichtsvollzieher durchführen lassen möchte.

Der Ablauf der Zwangsvollstreckung gliedert sich in mehrere Phasen:

- Beantragung der Zwangsvollstreckung: Der Gläubiger reicht einen Antrag beim zuständigen Gericht ein.

- Prüfung des Antrags: Das Gericht prüft, ob alle Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung erfüllt sind.

- Erteilung des Vollstreckungsbescheids: Bei positiver Prüfung erteilt das Gericht den Vollstreckungsbescheid.

- Durchführung der Zwangsvollstreckung: Der Gerichtsvollzieher wird beauftragt, die Zwangsvollstreckung durchzuführen, sei es durch Pfändung von Geld oder Sachwerten.

Im Rahmen der Zwangsvollstreckung haben sowohl der Gläubiger als auch der Schuldner bestimmte Rechte und Pflichten:

- Rechte des Gläubigers: Der Gläubiger hat das Recht, seine Forderung durchzusetzen und Informationen über das Vermögen des Schuldners zu erhalten.

- Rechte des Schuldners: Der Schuldner hat das Recht, gegen die Zwangsvollstreckung Widerspruch einzulegen und seine Vermögensverhältnisse offen zu legen.

- Pflichten des Gläubigers: Der Gläubiger muss die Zwangsvollstreckung rechtmäßig durchführen und die gesetzlichen Vorschriften einhalten.

- Pflichten des Schuldners: Der Schuldner ist verpflichtet, die geforderten Beträge zu zahlen oder sich an den Vollstreckungsprozess zu halten.

Die Zwangsvollstreckung kann für alle Beteiligten eine belastende Erfahrung sein. Es ist daher ratsam, sich rechtzeitig über die Möglichkeiten der Schuldenregulierung zu informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind komplex, und eine fundierte Beratung kann helfen, die besten Optionen zu finden und rechtliche Fallstricke zu vermeiden.

Kosten und Risiken der gerichtlichen Schritte

Gerichtliche Schritte zur Durchsetzung von Forderungen sind oft notwendig, wenn Schuldner ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Allerdings sind diese Schritte nicht nur mit rechtlichen Herausforderungen verbunden, sondern auch mit erheblichen Kosten und Risiken für den Gläubiger. In diesem Abschnitt werden die finanziellen Aspekte und die möglichen Risiken, die mit gerichtlichen Verfahren verbunden sind, detailliert beleuchtet.

Die Kosten, die bei der Einleitung gerichtlicher Maßnahmen entstehen, können erheblich sein. Zu den häufigsten Kostenfaktoren gehören:

- Gerichtskosten: Diese variieren je nach Streitwert und Art des Verfahrens. In der Regel fallen Gebühren für die Einreichung von Klagen und für die Durchführung von Verhandlungen an.

- Anwaltskosten: Die Beauftragung eines Anwalts ist oft unerlässlich. Die Kosten können je nach Erfahrung und Stundensatz des Anwalts stark variieren.

- Zusätzliche Auslagen: Dazu gehören Kosten für Gutachten, Zeugen und andere Auslagen, die im Laufe des Verfahrens anfallen können.

Zusätzlich zu den direkten Kosten gibt es auch verschiedene Risiken, die mit gerichtlichen Schritten verbunden sind:

- Ungewissheit des Ausgangs: Es besteht immer das Risiko, dass das Gericht zugunsten des Schuldners entscheidet, was bedeutet, dass der Gläubiger seine Kosten selbst tragen muss.

- Langwierige Verfahren: Gerichtliche Auseinandersetzungen können sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen, was die finanziellen Belastungen weiter erhöht.

- Schädigung der Geschäftsbeziehungen: Die Einleitung von rechtlichen Schritten kann auch die Beziehung zwischen Gläubiger und Schuldner belasten, was langfristige Auswirkungen auf zukünftige Geschäftsbeziehungen haben kann.

Die finanziellen Risiken für den Gläubiger sind nicht zu unterschätzen. Im Falle eines verlorenen Verfahrens könnte der Gläubiger nicht nur seine eigenen Kosten tragen müssen, sondern auch die Kosten des Schuldners, wenn das Gericht dies anordnet. Dies kann zu einer erheblichen finanziellen Belastung führen, insbesondere wenn der Streitwert hoch ist.

Zusätzlich können Gläubiger, die sich für gerichtliche Schritte entscheiden, auch mit der Herausforderung konfrontiert werden, dass sie möglicherweise keine Rückzahlung der ursprünglichen Forderung erhalten, selbst wenn sie das Verfahren gewinnen. In einigen Fällen kann der Schuldner insolvent sein oder über keine ausreichenden Mittel verfügen, um die Schulden zu begleichen.

In Anbetracht dieser Faktoren ist es für Gläubiger entscheidend, die Kosten und Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie gerichtliche Schritte einleiten. Eine umfassende rechtliche Beratung kann hierbei helfen, die besten Optionen zu evaluieren und mögliche Alternativen zur gerichtlichen Durchsetzung zu prüfen.

Alternativen zur gerichtlichen Durchsetzung

Wenn es um die Einziehung von Forderungen geht, stehen Gläubigern verschiedene zur Verfügung. Diese Methoden können oft schneller, kostengünstiger und weniger stressig sein als der Weg über die Gerichte. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Optionen beleuchten, die Gläubigern zur Verfügung stehen, um ihre Forderungen effektiv einzutreiben.

Eine der häufigsten Alternativen zur gerichtlichen Durchsetzung ist die Mediation. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine freiwillige und vertrauliche Methode, die es den Parteien ermöglicht, ihre Differenzen mit Hilfe eines neutralen Dritten, dem Mediator, zu klären. Die Vorteile der Mediation liegen auf der Hand:

- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu gerichtlichen Verfahren sind die Kosten für die Mediation in der Regel deutlich geringer.

- Zeitersparnis: Mediation kann oft innerhalb weniger Sitzungen zu einer Lösung führen, während Gerichtsverfahren Monate oder Jahre in Anspruch nehmen können.

- Erhalt der Geschäftsbeziehung: Durch eine einvernehmliche Lösung können die Parteien ihre Geschäftsbeziehungen oft aufrechterhalten.

In vielen Fällen kann eine Mediation helfen, Missverständnisse auszuräumen und eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, bevor man den rechtlichen Weg beschreitet.

Eine weitere effektive Methode zur Einziehung von Forderungen ist die Inanspruchnahme von Inkassobüros. Diese spezialisierten Unternehmen sind darauf spezialisiert, ausstehende Forderungen einzutreiben und verfügen über die notwendigen Ressourcen und Fachkenntnisse, um dies effektiv zu tun. Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Inkassobüros sind:

- Professionelle Herangehensweise: Inkassobüros haben Erfahrung im Umgang mit Schuldnern und wissen, wie sie die Forderungen erfolgreich eintreiben können.

- Risikominimierung: Durch die Auslagerung des Inkassos an ein externes Unternehmen können Gläubiger ihre eigenen Ressourcen schonen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

- Rechtliche Kenntnisse: Inkassobüros sind mit den rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut und stellen sicher, dass alle Schritte im Einklang mit dem Gesetz durchgeführt werden.

Es ist jedoch wichtig, ein seriöses Inkassobüro auszuwählen, das sich an die gesetzlichen Vorgaben hält und ethische Standards einhält.

Eine weniger formelle, aber oft effektive Methode ist die direkte Verhandlung mit dem Schuldner. Hierbei handelt es sich um einen direkten Dialog zwischen Gläubiger und Schuldner, um eine Lösung zu finden. Die Vorteile dieser Methode sind:

- Flexibilität: Die Parteien können individuelle Vereinbarungen treffen, die für beide Seiten vorteilhaft sind.

- Persönlicher Kontakt: Durch den direkten Austausch können Missverständnisse schneller ausgeräumt werden.

- Vermeidung von Kosten: Direkte Verhandlungen vermeiden zusätzliche Kosten, die durch Mediation oder Inkassobüros entstehen können.

Um erfolgreich zu verhandeln, sollten Gläubiger gut vorbereitet sein und klare Vorstellungen von ihren Zielen haben.

Eine weitere Option ist die Schuldenberatung, insbesondere wenn der Schuldner in einer finanziellen Notlage ist. Schuldenberatungsstellen können sowohl Gläubigern als auch Schuldnern helfen, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist. Diese Beratungen bieten:

- Professionelle Unterstützung: Experten können helfen, die finanzielle Situation des Schuldners zu analysieren und realistische Rückzahlungspläne zu erstellen.

- Vermeidung von Eskalation: Durch frühzeitige Intervention kann oft eine Eskalation der Situation vermieden werden.

- Langfristige Lösungen: Schuldenberatung zielt darauf ab, nachhaltige Lösungen zu finden, die die finanzielle Zukunft des Schuldners sichern.

Insgesamt bieten diese Alternativen zur gerichtlichen Durchsetzung von Forderungen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die sowohl für Gläubiger als auch für Schuldner von Vorteil sein können.

Vergleich und Mediation

sind effektive Methoden zur Konfliktlösung, die in vielen rechtlichen und persönlichen Auseinandersetzungen eingesetzt werden. Diese Verfahren bieten eine Alternative zu langwierigen und kostspieligen gerichtlichen Schritten. In diesem Artikel werden wir die Funktionsweise von Vergleich und Mediation erläutern, ihre Vorteile im Vergleich zu gerichtlichen Verfahren aufzeigen und die wichtigsten Aspekte beider Methoden beleuchten.

Ein Vergleich ist eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien, die darauf abzielt, einen Streit beizulegen. Die Parteien einigen sich auf bestimmte Bedingungen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Ein Vergleich kann in verschiedenen Kontexten auftreten, sei es im Zivilrecht, im Arbeitsrecht oder in anderen Rechtsbereichen. Die Hauptmerkmale eines Vergleichs sind:

- Freiwilligkeit: Beide Parteien müssen freiwillig zustimmen.

- Rechtsverbindlichkeit: Ein Vergleich hat rechtliche Wirkung und kann vor Gericht durchgesetzt werden.

- Flexibilität: Die Parteien können die Bedingungen nach ihren Bedürfnissen gestalten.

Die Mediation ist ein strukturiertes Verfahren, bei dem ein neutraler Dritter, der Mediator, den Parteien hilft, eine Lösung für ihren Konflikt zu finden. Der Mediator vermittelt zwischen den Parteien und sorgt dafür, dass beide Seiten gehört werden. Die Merkmale der Mediation sind:

- Neutralität: Der Mediator hat keine Entscheidungsbefugnis und bleibt neutral.

- Vertraulichkeit: Alles, was in der Mediation besprochen wird, bleibt vertraulich.

- Selbstbestimmung: Die Parteien entscheiden selbst über die Lösung.

Vergleich und Mediation bieten zahlreiche Vorteile im Vergleich zu gerichtlichen Verfahren:

- Kosteneffizienz: Beide Verfahren sind in der Regel kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren.

- Zeitersparnis: Vergleich und Mediation können viel schneller abgeschlossen werden.

- Erhalt von Beziehungen: Diese Methoden fördern eine kooperative Lösung und helfen, die Beziehungen zwischen den Parteien zu erhalten.

Vergleich und Mediation sind besonders sinnvoll, wenn:

- Die Parteien bereit sind, miteinander zu kommunizieren.

- Der Konflikt nicht zu schwerwiegend ist, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu rechtfertigen.

- Die Parteien eine langfristige Beziehung aufrechterhalten möchten, z.B. im Geschäftsleben oder in Familienangelegenheiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wertvolle Alternativen zu gerichtlichen Verfahren darstellen. Sie ermöglichen es den Parteien, ihre Konflikte auf eine konstruktive und kooperative Weise zu lösen, und bieten zahlreiche Vorteile, die sowohl zeitliche als auch finanzielle Ressourcen schonen. In einer Welt, in der Konflikte unvermeidlich sind, sollten diese Methoden in Betracht gezogen werden, um Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel sind.

Inanspruchnahme von Inkassobüros

Wenn Unternehmen oder Privatpersonen mit ausstehenden Forderungen konfrontiert werden, kann die eine sinnvolle Lösung darstellen. Diese spezialisierten Dienstleister helfen, Schulden einzutreiben und bieten eine rechtlich fundierte Vorgehensweise, um die Zahlungsbereitschaft der Schuldner zu erhöhen. In diesem Artikel werden wir die Funktionsweise von Inkassobüros sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sie beachten müssen, näher beleuchten.

Inkassobüros agieren als Vermittler zwischen Gläubigern und Schuldnern. Ihr Hauptziel ist es, ausstehende Zahlungen einzutreiben, ohne dass der Gläubiger selbst rechtliche Schritte einleiten muss. Der Prozess beginnt in der Regel mit einer Übernahme der Forderung durch das Inkassobüro, das dann den Schuldner kontaktiert, um die Zahlung zu fordern.

- Erster Kontakt: Inkassobüros senden in der Regel ein Schreiben an den Schuldner, in dem die ausstehende Forderung detailliert aufgeführt ist.

- Telefonische Nachverfolgung: Oft folgt ein telefonischer Kontakt, um die Situation zu klären und eine Zahlungsvereinbarung zu treffen.

- Ratenzahlungen: Inkassobüros bieten häufig die Möglichkeit, die Schulden in Raten zu begleichen, was den Druck auf den Schuldner verringert.

Inkassobüros unterliegen strengen rechtlichen Vorgaben, um sicherzustellen, dass ihre Methoden fair und transparent sind. In Deutschland müssen Inkassobüros beispielsweise im Gewerberecht registriert sein und die Vorschriften des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) beachten.

Ein wichtiges Element ist, dass Inkassobüros keine drohenden oder unzulässigen Methoden anwenden dürfen. Dies beinhaltet, dass sie keine falschen Informationen verbreiten oder den Schuldner unter Druck setzen dürfen. Verstöße gegen diese Vorschriften können zu rechtlichen Konsequenzen führen, sowohl für das Inkassobüro als auch für den Gläubiger.

Die Inanspruchnahme von Inkassobüros bietet zahlreiche Vorteile:

- Professionelle Expertise: Inkassobüros verfügen über Erfahrung und Fachwissen im Forderungsmanagement.

- Ressourcenschonung: Unternehmen können ihre internen Ressourcen schonen, indem sie die Forderungsbeitreibung an Experten abgeben.

- Rechtliche Sicherheit: Inkassobüros handeln im Rahmen der geltenden Gesetze, was das Risiko von rechtlichen Auseinandersetzungen minimiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Inkassobüros eine effektive und rechtlich abgesicherte Lösung darstellen, um ausstehende Forderungen einzutreiben. Durch ihre professionelle Herangehensweise und die Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen können sie sowohl Gläubigern als auch Schuldnern helfen, zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen.

Häufig gestellte Fragen

- Was passiert, wenn ich einen Schuldschein nicht bezahle?

Wenn ein Schuldschein nicht beglichen wird, kann der Gläubiger rechtliche Schritte einleiten. Das kann von Mahnungen bis hin zu gerichtlichen Verfahren reichen, um die Forderung durchzusetzen.

- Wie lange habe ich Zeit, um einen Schuldschein zu begleichen?

Die Frist zur Begleichung eines Schuldscheins ist oft im Dokument selbst festgelegt. In der Regel sollte jedoch eine Mahnung erfolgen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.

- Was ist der Unterschied zwischen einer Mahnung und einer Zahlungsaufforderung?

Eine Mahnung ist eine formelle Erinnerung an die ausstehende Zahlung, während eine Zahlungsaufforderung oft spezifische Zahlungsbedingungen und Fristen festlegt. Beide sind wichtig, um rechtliche Schritte zu vermeiden.

- Wie funktioniert die Zwangsvollstreckung?

Die Zwangsvollstreckung ist ein rechtlicher Prozess, bei dem Vermögenswerte des Schuldners gepfändet werden können, um die ausstehende Forderung zu begleichen. Der Gläubiger muss dafür einen Antrag beim Gericht stellen.

- Welche Alternativen gibt es zur gerichtlichen Durchsetzung von Forderungen?

Alternativen zur gerichtlichen Durchsetzung sind Mediation und der Einsatz von Inkassobüros. Diese Methoden können oft schneller und kostengünstiger sein als ein Gerichtsverfahren.