In diesem Artikel wird untersucht, wann ein Gerichtsurteil rechtskräftig wird, sowie die verschiedenen Phasen des Rechtsprozesses und die Bedeutung der Rechtskraft für die beteiligten Parteien. Die Rechtskraft spielt eine entscheidende Rolle im Rechtssystem, da sie die Verbindlichkeit von Urteilen und deren Durchsetzbarkeit regelt.

Die Rechtskraft eines Urteils beschreibt den Zustand, in dem das Urteil endgültig und verbindlich ist. Dieser Prozess umfasst mehrere Schritte, die wir hier näher erläutern werden:

- Ein Gericht fällt ein Urteil, das zunächst vorläufig ist.

- Die Parteien haben die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen.

- Nach Ablauf der Fristen für Rechtsmittel wird das Urteil rechtskräftig.

Rechtskraft bedeutet, dass ein Gerichtsurteil nicht mehr angefochten werden kann. Es wird rechtsverbindlich, was bedeutet, dass die Parteien die Entscheidung akzeptieren müssen. Diese Akzeptanz ist wichtig, da sie die Grundlage für die Vollstreckung des Urteils bildet.

Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft. Vorläufige Rechtskraft tritt ein, wenn ein Urteil noch angefochten werden kann, während endgültige Rechtskraft bedeutet, dass alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Möglichkeit, das Urteil anzufechten.

Die Möglichkeit, gegen ein Urteil Berufung einzulegen, beeinflusst die Rechtskraft erheblich. Ein Urteil hat erst dann endgültige Rechtskraft, wenn alle Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Diese Phase ist entscheidend, da sie die rechtlichen Optionen der Parteien festlegt.

Die Feststellung der Rechtskraft erfolgt durch die Gerichte. In der Regel wird ein Urteil rechtskräftig, wenn die Fristen für Rechtsmittel abgelaufen sind. Dies kann je nach Art des Verfahrens variieren und erfordert eine sorgfältige Beachtung der geltenden Fristen.

Die Rechtskraft hat weitreichende Auswirkungen auf die Parteien. Ein rechtskräftiges Urteil kann vollstreckt werden, was bedeutet, dass die Parteien verpflichtet sind, die im Urteil festgelegten Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen. Dies schafft Rechtssicherheit und ermöglicht die Durchsetzung von Ansprüchen.

Wenn ein Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt es angreifbar. Dies kann zu Unsicherheiten und zusätzlichen Rechtsstreitigkeiten führen, da die Parteien weiterhin um die Gültigkeit des Urteils streiten können. Solche Situationen sind für alle Beteiligten oft belastend und zeitaufwendig.

Es gibt bestimmte Ausnahmen, in denen ein Urteil nicht rechtskräftig wird. Diese Ausnahmen sind wichtig zu verstehen, um die Komplexität des Rechtsprozesses zu erkennen. Ein Beispiel sind vorläufige Maßnahmen, die Gerichte anordnen können, die nicht sofort rechtskräftig sind.

Für Parteien, die in einem Rechtsstreit verwickelt sind, ist es entscheidend, die Konzepte der Rechtskraft zu verstehen. Es ist ratsam, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die Auswirkungen der Rechtskraft auf den eigenen Fall zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Zudem sollten Parteien stets darauf achten, alle relevanten Fristen einzuhalten, um die Rechtskraft eines Urteils nicht zu gefährden.

Der Prozess der Rechtskraft

In der Rechtsordnung ist die Rechtskraft eines Urteils ein zentrales Element, das den Abschluss eines Verfahrens markiert. Sie beschreibt den Zustand, in dem ein Urteil nicht mehr angefochten werden kann und somit verbindlich für die Parteien ist. Der Prozess, der zu dieser Rechtskraft führt, ist vielschichtig und umfasst mehrere Phasen, die im Folgenden erläutert werden.

Der erste Schritt auf dem Weg zur Rechtskraft ist die Urteilsverkündung. Nach der mündlichen Verhandlung entscheidet das Gericht und verkündet sein Urteil. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine bestimmte Frist zu laufen, innerhalb derer die Parteien Rechtsmittel einlegen können. Diese Frist variiert je nach Art des Verfahrens und kann in der Regel zwischen zwei und vier Wochen liegen. Während dieser Zeit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Ein wichtiges Konzept in diesem Prozess ist die vorläufige Rechtskraft. Ein Urteil wird vorläufig rechtskräftig, wenn keine Partei innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist Berufung einlegt. In diesem Fall kann das Urteil zwar bereits vollstreckt werden, jedoch bleibt es angreifbar, solange die Fristen für mögliche Rechtsmittel nicht abgelaufen sind. Dies bedeutet, dass die Parteien weiterhin die Möglichkeit haben, das Urteil anzufechten, was die Rechtskraft vorübergehend beeinträchtigen kann.

Die endgültige Rechtskraft tritt ein, wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind oder die Fristen abgelaufen sind. In dieser Phase wird das Urteil zu einem vollstreckbaren Titel, was bedeutet, dass die im Urteil festgelegten Maßnahmen von den Parteien umgesetzt werden müssen. Die Bedeutung dieser Phase kann nicht unterschätzt werden, da sie den Abschluss des Rechtsstreits markiert und den Parteien rechtliche Sicherheit bietet.

Die Rolle der Berufung ist entscheidend für den Prozess der Rechtskraft. Ein Urteil hat erst dann endgültige Rechtskraft, wenn alle Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Dies bedeutet, dass die Parteien die Möglichkeit haben, das Urteil vor einer höheren Instanz zu überprüfen. Solange diese Möglichkeit besteht, bleibt das Urteil in einem Zustand der Unsicherheit.

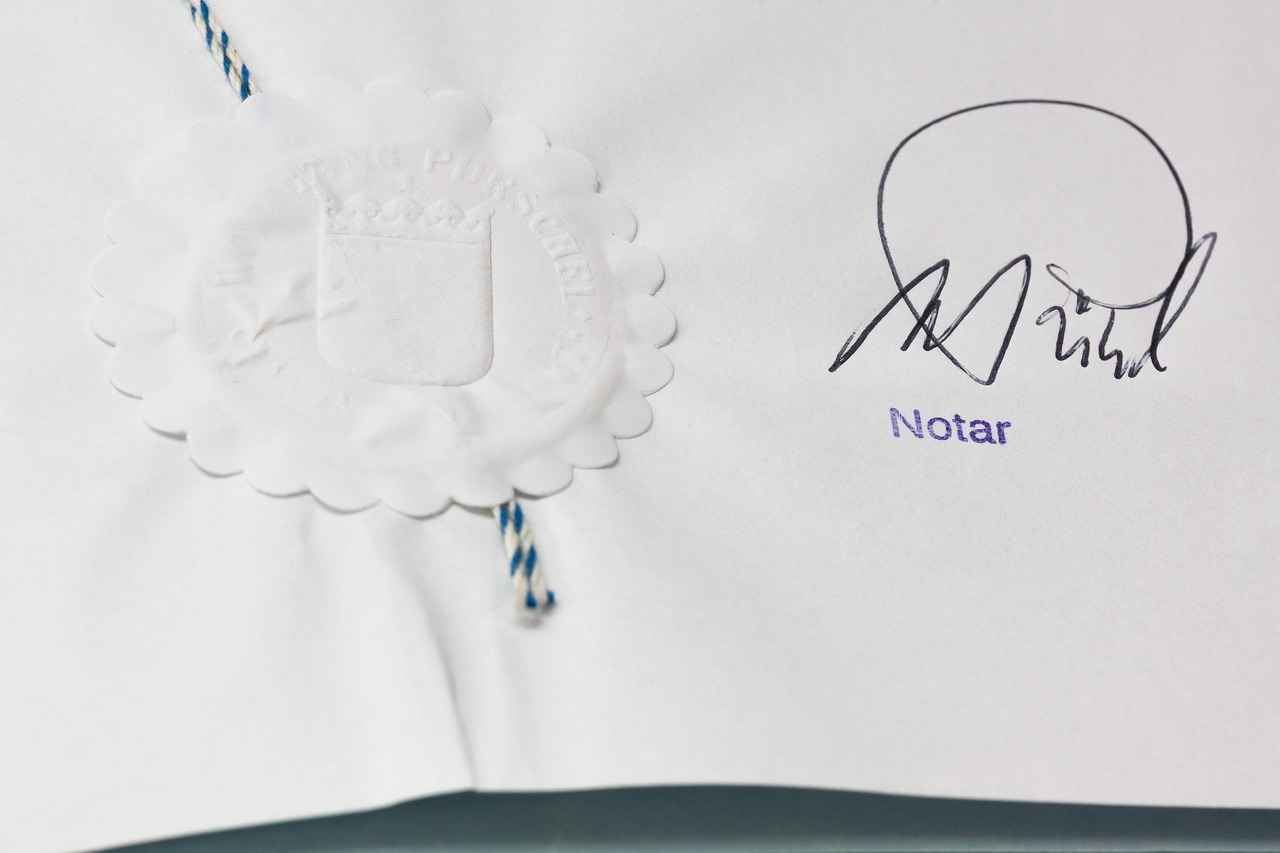

Die Feststellung der Rechtskraft erfolgt durch die Gerichte, die in der Regel eine schriftliche Bestätigung ausstellen, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Diese Bestätigung ist wichtig, um die Vollstreckung des Urteils zu legitimieren und um sicherzustellen, dass alle Parteien über den rechtskräftigen Status informiert sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Prozess der Rechtskraft ein entscheidender Bestandteil des Rechtssystems ist, der den Parteien sowohl Rechte als auch Pflichten auferlegt. Ein tiefgehendes Verständnis dieses Prozesses ist für alle Beteiligten unerlässlich, um die rechtlichen Konsequenzen eines Urteils vollständig zu erfassen und um sicherzustellen, dass ihre Interessen gewahrt bleiben.

Was bedeutet Rechtskraft?

In der Rechtswissenschaft spielt der Begriff der Rechtskraft eine zentrale Rolle. Sie bezeichnet den Zustand, in dem ein Gerichtsurteil nicht mehr angefochten werden kann und somit rechtsverbindlich wird. Dies bedeutet, dass die betroffenen Parteien die Entscheidung des Gerichts akzeptieren müssen, unabhängig davon, ob sie mit dem Urteil einverstanden sind oder nicht. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung der Rechtskraft näher beleuchten und ihre Auswirkungen auf die Parteien im Rechtsprozess erläutern.

Die Rechtskraft eines Urteils tritt in der Regel ein, wenn alle Möglichkeiten zur Anfechtung, wie Berufungen oder Revisionen, erschöpft sind. Zunächst wird ein Urteil in der ersten Instanz gefällt. Danach haben die Parteien die Möglichkeit, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen. Wenn die Fristen für die Einlegung von Rechtsmitteln abgelaufen sind und keine weiteren Schritte unternommen werden, wird das Urteil rechtskräftig.

Es ist wichtig, zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft zu unterscheiden. Vorläufige Rechtskraft bedeutet, dass das Urteil zwar noch nicht endgültig ist, jedoch bereits vollstreckt werden kann, solange keine Berufung eingelegt wurde. Im Gegensatz dazu bedeutet endgültige Rechtskraft, dass alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind und das Urteil nicht mehr angefochten werden kann. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Durchsetzung des Urteils.

Die Rechtskraft hat erhebliche Auswirkungen auf die Parteien eines Rechtsstreits. Ein rechtskräftiges Urteil kann vollstreckt werden, was bedeutet, dass die Parteien verpflichtet sind, die im Urteil festgelegten Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen. Wenn ein Urteil jedoch nicht rechtskräftig ist, bleibt es anfechtbar, was zu Unsicherheiten und möglicherweise zu weiteren Rechtsstreitigkeiten führen kann.

Es gibt bestimmte Ausnahmen, in denen ein Urteil nicht rechtskräftig wird. Gerichte können beispielsweise vorläufige Maßnahmen anordnen, die nicht sofort rechtskräftig sind. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Parteien bis zur endgültigen Entscheidung. Zudem kann die Einlegung von Rechtsmitteln die Rechtskraft eines Urteils beeinflussen, indem sie den Status des Urteils vorübergehend ändert.

Die Regelungen zur Rechtskraft können je nach Rechtsordnung variieren. In einigen Ländern gibt es unterschiedliche Regelungen für Zivil- und Strafrecht. Auch auf internationaler Ebene ist die Anerkennung der Rechtskraft von Urteilen komplex, da verschiedene Länder unterschiedliche Ansätze verfolgen.

Für Parteien, die in einen Rechtsstreit verwickelt sind, ist es von entscheidender Bedeutung, die Konzepte der Rechtskraft zu verstehen. Es wird empfohlen, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die Auswirkungen der Rechtskraft auf den eigenen Fall zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Zudem sollten Parteien stets darauf achten, alle relevanten Fristen einzuhalten, um die Rechtskraft eines Urteils nicht zu gefährden.

Unterscheidung zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft

In der Welt des Rechts ist die Unterscheidung zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft von entscheidender Bedeutung. Diese Konzepte beeinflussen, wie Urteile in Gerichtsverfahren behandelt werden und welche Rechte und Pflichten die Parteien haben. In diesem Abschnitt werden wir die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Arten der Rechtskraft detailliert erläutern.

Die vorläufige Rechtskraft tritt in Kraft, wenn ein Urteil erlassen wird, das jedoch noch angefochten werden kann. Dies bedeutet, dass die betroffenen Parteien das Recht haben, gegen das Urteil Berufung einzulegen oder andere Rechtsmittel zu nutzen. In dieser Phase bleibt das Urteil rechtlich anfechtbar, und die endgültige Entscheidung steht noch aus. Vorläufige Rechtskraft ist häufig in Fällen zu beobachten, in denen die Parteien weiterhin um die rechtlichen Konsequenzen eines Urteils streiten.

Im Gegensatz dazu bedeutet die endgültige Rechtskraft, dass alle möglichen Rechtsmittel erschöpft sind und das Urteil nicht mehr angefochten werden kann. Dies geschieht in der Regel nach Ablauf der festgelegten Fristen für Berufungen oder wenn eine Berufung abgelehnt wurde. Ein Urteil mit endgültiger Rechtskraft hat eine hohe Verbindlichkeit und kann vollstreckt werden. Die Parteien sind verpflichtet, die im Urteil festgelegten Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen.

Die Unterscheidung zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft hat erhebliche rechtliche Konsequenzen. Während ein Urteil mit vorläufiger Rechtskraft noch Spielraum für Änderungen oder Anfechtungen lässt, führt die endgültige Rechtskraft zu einer Stabilität der Rechtsverhältnisse. Dies ist besonders wichtig für die Durchsetzung von Urteilen, da ein rechtskräftiges Urteil nicht mehr angefochten werden kann und somit als endgültige Lösung des Konflikts gilt.

- Rechtsmittel einlegen: Bei vorläufiger Rechtskraft haben die Parteien die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, was bedeutet, dass sie aktiv an der Gestaltung des Verfahrens teilnehmen können.

- Vollstreckung: Ein Urteil mit endgültiger Rechtskraft kann sofort vollstreckt werden, was bedeutet, dass die Parteien rechtlich verpflichtet sind, den Anordnungen des Urteils nachzukommen.

- Rechtsicherheit: Endgültige Rechtskraft schafft Klarheit und Sicherheit für die Parteien, da alle rechtlichen Optionen ausgeschöpft sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterscheidung zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft für alle Beteiligten von zentraler Bedeutung ist. Sie beeinflusst nicht nur die rechtlichen Möglichkeiten der Parteien, sondern auch die Stabilität der Rechtsverhältnisse und die Durchsetzbarkeit von Urteilen im Rechtsverkehr.

Die Rolle der Berufung

ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Rechtssystems. Sie ermöglicht es den Parteien, gegen ein Urteil eines Gerichts vorzugehen, das sie für ungerecht oder fehlerhaft halten. Diese Möglichkeit hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Rechtskraft eines Urteils und den gesamten Rechtsprozess.

Ein Urteil wird erst dann rechtskräftig, wenn alle Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Das bedeutet, dass die Parteien das Recht haben, die Entscheidung eines Gerichts in einer höheren Instanz zu überprüfen. Dies ist besonders wichtig, da es den Parteien ermöglicht, ihre Argumente erneut vorzubringen und möglicherweise zu einer anderen Entscheidung zu gelangen.

Die Berufung kann in verschiedenen Phasen des Verfahrens eingelegt werden. In der Regel wird zwischen der Berufung in Zivilsachen und der Berufung in Strafsachen unterschieden. In Zivilsachen kann die Berufung gegen Urteile der Landgerichte und Oberlandesgerichte eingelegt werden, während im Strafrecht die Revision das entsprechende Rechtsmittel darstellt. Diese Unterscheidung ist entscheidend, da sie die Art und Weise beeinflusst, wie die Berufung behandelt wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Berufung ist, dass sie nicht nur die Rechtskraft eines Urteils beeinflusst, sondern auch dessen Vollstreckung. Solange eine Berufung anhängig ist, kann das Urteil in der Regel nicht vollstreckt werden. Dies gibt den Parteien eine gewisse Sicherheit, dass sie nicht sofort die Konsequenzen eines Urteils tragen müssen, das sie anfechten wollen.

Die Fristen für die Einlegung einer Berufung sind streng geregelt. In der Regel müssen die Parteien innerhalb von einem Monat nach Zustellung des Urteils ihre Berufung einlegen. Diese Fristen sind von großer Bedeutung, da ein Versäumnis zur Folge haben kann, dass das Urteil rechtskräftig wird und die Möglichkeit zur Anfechtung erlischt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle der Berufung in der deutschen Rechtsprechung von entscheidender Bedeutung ist. Sie bietet den Parteien die Möglichkeit, gegen Entscheidungen vorzugehen, die sie als ungerecht empfinden, und trägt dazu bei, die Integrität des Rechtssystems zu wahren. Die Möglichkeit, Berufung einzulegen, stellt sicher, dass alle relevanten Argumente gehört werden und dass die Justiz im besten Interesse der Gerechtigkeit handelt.

Wie wird die Rechtskraft festgestellt?

Die Feststellung der Rechtskraft eines Urteils ist ein zentraler Aspekt im deutschen Rechtssystem. Sie beschreibt den Zustand, in dem ein Gerichtsurteil endgültig und verbindlich wird. In diesem Artikel werden die Mechanismen erläutert, durch die die Rechtskraft eines Urteils festgestellt wird, sowie die damit verbundenen rechtlichen Implikationen.

Die Rechtskraft wird durch die Gerichte festgestellt und tritt in der Regel ein, wenn die Fristen für Rechtsmittel abgelaufen sind. Dies bedeutet, dass die Parteien, die mit dem Urteil nicht einverstanden sind, keine Möglichkeit mehr haben, gegen das Urteil vorzugehen. Die Fristen für die Einlegung von Rechtsmitteln sind im Gesetz genau festgelegt und variieren je nach Art des Verfahrens.

- Im Zivilrecht beträgt die Frist für die Einlegung einer Berufung in der Regel einen Monat.

- Im Strafrecht kann die Frist variieren, ist jedoch ebenfalls klar definiert.

- Die Fristen beginnen in der Regel mit der Zustellung des Urteils an die Parteien.

Die Gerichte spielen eine entscheidende Rolle bei der Feststellung der Rechtskraft. Nach Ablauf der Fristen überprüfen die Gerichte, ob alle möglichen Rechtsmittel eingelegt wurden. Ist dies nicht der Fall, wird das Urteil für rechtskräftig erklärt. Dies geschieht in der Regel durch eine schriftliche Mitteilung an die Parteien.

In bestimmten Fällen kann ein Urteil auch vorläufig rechtskräftig werden. Dies geschieht, wenn das Gericht anordnet, dass das Urteil sofort vollstreckt werden kann, obwohl noch Rechtsmittel eingelegt werden können. Vorläufige Rechtskraft ist besonders in Eilverfahren von Bedeutung, wo schnelle Entscheidungen erforderlich sind.

Die Feststellung der Rechtskraft hat weitreichende Folgen für die Parteien. Ein rechtskräftiges Urteil ist für alle Beteiligten verbindlich. Dies bedeutet, dass die Parteien die im Urteil festgelegten Maßnahmen umsetzen müssen. Sollte eine Partei das Urteil nicht befolgen, kann die andere Partei die Vollstreckung des Urteils beantragen.

Wenn ein Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt es anfechtbar. Dies kann zu Unsicherheiten führen und die Parteien in eine rechtliche Grauzone bringen. Es ist wichtig, dass die Parteien sich über den Status des Urteils im Klaren sind, um mögliche negative Konsequenzen zu vermeiden.

Für Parteien ist es entscheidend, die Fristen und Verfahren zur Feststellung der Rechtskraft genau zu kennen. Hier sind einige praktische Tipps:

- Rechtsberatung in Anspruch nehmen: Es ist ratsam, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die Auswirkungen der Rechtskraft auf den eigenen Fall zu verstehen.

- Fristen im Auge behalten: Die Einhaltung von Fristen ist entscheidend, um die Rechtskraft eines Urteils nicht zu gefährden.

- Dokumentation: Alle relevanten Dokumente sollten sorgfältig aufbewahrt werden, um im Falle eines Rechtsstreits gut vorbereitet zu sein.

Die Bedeutung der Rechtskraft für Parteien

Die Rechtskraft eines Urteils ist ein zentrales Konzept im deutschen Rechtssystem und hat erhebliche Auswirkungen auf die beteiligten Parteien. In diesem Artikel wird die Bedeutung der Rechtskraft für die Parteien detailliert erläutert, einschließlich der rechtlichen Konsequenzen und der damit verbundenen Herausforderungen.

Die Rechtskraft eines Urteils bedeutet, dass es endgültig und verbindlich ist. Dies hat für die Parteien sowohl positive als auch negative Konsequenzen. Wenn ein Urteil rechtskräftig wird, sind die Parteien verpflichtet, die im Urteil festgelegten Entscheidungen zu akzeptieren und umzusetzen. Dies schafft Rechtsklarheit und Stabilität, da die Parteien wissen, welche rechtlichen Verpflichtungen sie haben und welche Ansprüche durchsetzbar sind.

Ein rechtskräftiges Urteil kann vollstreckt werden. Dies bedeutet, dass die Parteien, die im Prozess als Gewinner hervorgehen, das Recht haben, die im Urteil festgelegten Maßnahmen durchzusetzen. Zum Beispiel kann ein Gläubiger, der in einem Zivilprozess gewonnen hat, die Zahlung einer Geldsumme durchsetzen, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Die Möglichkeit der Vollstreckung ist entscheidend, um die Durchsetzung von Rechten zu gewährleisten.

Auf der anderen Seite kann das Fehlen der Rechtskraft zu Unsicherheiten führen. Wenn ein Urteil noch nicht rechtskräftig ist, bleibt es angreifbar. Dies kann dazu führen, dass die Parteien weiterhin in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind, was Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Zudem können die Parteien in einer Situation der Ungewissheit verbleiben, was ihre rechtlichen Positionen und Verpflichtungen betrifft.

Die Rechtskraft hat auch Auswirkungen auf die Berufungsmöglichkeiten. Wenn eine Partei gegen ein Urteil Berufung einlegt, bleibt das Urteil bis zur Entscheidung über die Berufung vorläufig. Dies bedeutet, dass die Rechtskraft erst dann eintritt, wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Die Möglichkeit, gegen ein Urteil Berufung einzulegen, beeinflusst somit die Rechtskraft erheblich und kann den Ausgang eines Rechtsstreits verändern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rechtskraft eines Urteils für die Parteien von großer Bedeutung ist. Sie beeinflusst nicht nur die Durchsetzung von Urteilen, sondern auch die rechtliche Sicherheit und die Möglichkeit, zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Daher ist es für alle Beteiligten wichtig, die Mechanismen der Rechtskraft zu verstehen und die entsprechenden rechtlichen Schritte einzuleiten, um ihre Interessen zu wahren.

In der Praxis sollten Parteien, die sich in einem Rechtsstreit befinden, stets darauf achten, die Fristen für Rechtsmittel einzuhalten und sich gegebenenfalls rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Dies ist entscheidend, um die Rechtskraft eines Urteils nicht zu gefährden und um die eigenen Rechte bestmöglich zu schützen.

Rechtskraft und Vollstreckung

Ein rechtskräftiges Urteil stellt einen entscheidenden Wendepunkt im Rechtsprozess dar. Es bedeutet, dass die Entscheidung eines Gerichts nicht mehr angefochten werden kann und somit für die beteiligten Parteien verbindlich ist. Die Vollstreckung eines solchen Urteils ist der nächste Schritt, der sicherstellt, dass die festgelegten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden.

- Was bedeutet Vollstreckung? Die Vollstreckung bezieht sich auf die Durchsetzung der im Urteil festgelegten Maßnahmen. Dies kann die Zahlung einer Geldsumme, die Herausgabe von Eigentum oder andere spezifische Handlungen beinhalten.

- Wer ist für die Vollstreckung verantwortlich? In der Regel sind die Parteien selbst dafür verantwortlich, die im Urteil festgelegten Maßnahmen zu ergreifen. Sollte eine Partei jedoch nicht freiwillig handeln, kann die andere Partei rechtliche Schritte einleiten, um die Vollstreckung durchzusetzen.

- Welche Rolle spielt der Gerichtsvollzieher? Der Gerichtsvollzieher ist eine wichtige Person im Vollstreckungsprozess. Er ist dafür zuständig, die Vollstreckung durchzuführen, insbesondere wenn es um die Zwangsvollstreckung von Geldforderungen geht.

Die Rechtskraft eines Urteils hat unmittelbare Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Parteien. Sobald ein Urteil rechtskräftig ist, sind alle Rechtsmittel erschöpft, und die Parteien müssen die Entscheidung akzeptieren. Dies bedeutet, dass die unterlegene Partei verpflichtet ist, die im Urteil festgelegten Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen. Ein Beispiel hierfür wäre die Verpflichtung zur Zahlung eines bestimmten Betrags an die andere Partei.

Im Falle der Vollstreckung kann die betroffene Partei, die ihre Ansprüche durchsetzen möchte, einen Vollstreckungsantrag beim zuständigen Gericht stellen. Dieser Antrag muss in der Regel bestimmte formale Anforderungen erfüllen, um erfolgreich zu sein. Nach der Einreichung des Antrags wird das Gericht die Vollstreckung anordnen, und der Gerichtsvollzieher wird mit der Durchführung beauftragt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vollstreckung eines Urteils nicht immer reibungslos verläuft. In einigen Fällen kann die unterlegene Partei versuchen, sich der Vollstreckung zu entziehen oder die Maßnahmen zu verzögern. In solchen Situationen können zusätzliche rechtliche Schritte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Vollstreckung erfolgreich durchgeführt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rechtskraft eines Urteils eine grundlegende Voraussetzung für die Vollstreckung ist. Sobald ein Urteil rechtskräftig ist, sind die Parteien verpflichtet, die darin festgelegten Maßnahmen zu ergreifen. Die Rolle des Gerichtsvollziehers ist hierbei von zentraler Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Entscheidung des Gerichts tatsächlich umgesetzt wird. Die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und Fristen ist entscheidend, um eine erfolgreiche Vollstreckung zu gewährleisten.

Folgen der fehlenden Rechtskraft

Die **Rechtskraft** eines Urteils ist ein zentraler Aspekt im deutschen Rechtssystem. Wenn ein Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt es angreifbar, was erhebliche rechtliche und praktische Konsequenzen für die beteiligten Parteien hat. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Folgen der fehlenden Rechtskraft detailliert erläutert.

- Rechtsunsicherheit: Ein nicht rechtskräftiges Urteil führt zu einer Situation der Unsicherheit. Die Parteien wissen nicht, ob das Urteil letztlich Bestand haben wird oder ob es durch ein höheres Gericht aufgehoben werden könnte. Diese Unsicherheit kann die Entscheidungsfindung der Parteien erheblich beeinträchtigen.

- Zusätzliche Rechtsstreitigkeiten: Die Möglichkeit, gegen ein Urteil Berufung einzulegen, kann zu weiteren Rechtsstreitigkeiten führen. Wenn eine Partei mit dem Urteil unzufrieden ist, kann sie ein Rechtsmittel einlegen, was zu einem langwierigen und kostspieligen Verfahren führen kann.

- Vollstreckungsprobleme: Ein Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, kann in der Regel nicht vollstreckt werden. Dies bedeutet, dass die im Urteil festgelegten Maßnahmen nicht sofort umgesetzt werden können, was zu Verzögerungen und weiteren Konflikten führen kann.

- Negative Auswirkungen auf das Vertrauen: Die Unsicherheit, die mit einer fehlenden Rechtskraft einhergeht, kann das Vertrauen in das Rechtssystem untergraben. Parteien, die sich auf das Urteil verlassen haben, könnten sich betrogen fühlen, wenn das Urteil später aufgehoben wird.

- Finanzielle Belastungen: Die Notwendigkeit, möglicherweise zusätzliche Rechtsmittel einzulegen oder sich auf weitere Verfahren vorzubereiten, kann zu erheblichen finanziellen Belastungen für die Parteien führen. Rechtskosten können schnell ansteigen, insbesondere wenn mehrere Instanzen involviert sind.

Rechtsmittel und deren Einfluss

Die Einlegung von Rechtsmitteln hat direkten Einfluss auf die Rechtskraft eines Urteils. Während der Berufungsphase bleibt das Urteil angreifbar. Dies bedeutet, dass die Parteien weiterhin die Möglichkeit haben, das Urteil anzufechten. Die verschiedenen Arten von Rechtsmitteln, wie Berufung oder Revision, können die Rechtskraft erheblich beeinflussen und die Dauer des gesamten Verfahrens verlängern.

Praktische Tipps für Parteien

Für Parteien, die mit einem nicht rechtskräftigen Urteil konfrontiert sind, ist es wichtig, sich rechtzeitig rechtlich beraten zu lassen. Ein erfahrener Anwalt kann helfen, die besten Schritte zu planen und die möglichen Konsequenzen der fehlenden Rechtskraft zu erläutern. Darüber hinaus sollten Parteien alle Fristen im Auge behalten, um ihre Rechte nicht zu gefährden.

Insgesamt ist die fehlende Rechtskraft eines Urteils ein bedeutendes Thema, das weitreichende Folgen für die beteiligten Parteien haben kann. Es ist entscheidend, die damit verbundenen Risiken und Unsicherheiten zu verstehen, um informierte Entscheidungen treffen zu können.

Ausnahmen von der Rechtskraft

Im deutschen Rechtssystem gibt es verschiedene Ausnahmen, in denen ein Urteil nicht rechtskräftig wird. Diese Ausnahmen sind entscheidend, um die Komplexität des Rechtsprozesses zu verstehen und die Rechte der Parteien zu wahren. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ausnahmen erläutert, die in der Praxis häufig vorkommen.

- Vorläufige Maßnahmen: Gerichte können vorläufige Maßnahmen anordnen, die nicht sofort rechtskräftig sind. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Parteien und können in Form von einstweiligen Verfügungen oder anderen vorläufigen Entscheidungen ergehen. Sie sind wichtig, um eine sofortige Klärung in dringenden Fällen zu ermöglichen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

- Berufung und Revision: Die Einlegung von Rechtsmitteln, wie Berufung oder Revision, hat direkte Auswirkungen auf die Rechtskraft eines Urteils. Solange ein Rechtsmittel eingelegt ist, bleibt das Urteil angreifbar. Dies bedeutet, dass die Parteien weiterhin die Möglichkeit haben, das Urteil anzufechten und eine Überprüfung durch eine höhere Instanz zu verlangen.

- Unzulässigkeit der Rechtsmittel: In einigen Fällen kann ein Gericht die Einlegung eines Rechtsmittels für unzulässig erklären. Dies kann aufgrund von formalen Fehlern oder Fristversäumnissen geschehen. In solchen Fällen bleibt das Urteil zwar in der Regel rechtskräftig, jedoch gibt es Ausnahmen, in denen das Urteil aufgrund von Verfahrensfehlern aufgehoben werden kann.

- Verfahrensfehler: Wenn während des Verfahrens schwerwiegende Verfahrensfehler aufgetreten sind, kann dies dazu führen, dass das Urteil nicht rechtskräftig wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Gericht nicht ordnungsgemäß besetzt war oder wenn eine Partei nicht ausreichend angehört wurde.

- Besondere gesetzliche Regelungen: In einigen Rechtsbereichen gibt es spezifische gesetzliche Regelungen, die die Rechtskraft von Urteilen beeinflussen. Beispielsweise können im Familienrecht oder im Sozialrecht besondere Vorschriften gelten, die die Rechtskraft von Entscheidungen einschränken oder modifizieren.

Es ist von großer Bedeutung, die zu verstehen, da sie die Rechte und Pflichten der Parteien erheblich beeinflussen können. In vielen Fällen können diese Ausnahmen dazu führen, dass ein Urteil nicht die endgültige rechtliche Wirkung entfaltet, die es normalerweise haben würde. Daher ist es ratsam, sich im Falle eines Rechtsstreits umfassend rechtlich beraten zu lassen, um die Auswirkungen dieser Ausnahmen auf den eigenen Fall zu verstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausnahmen von der Rechtskraft ein komplexes, aber wichtiges Thema im deutschen Recht darstellen. Sie zeigen auf, dass nicht jedes Urteil sofort verbindlich ist und dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Rechtskraft eines Urteils zu beeinflussen oder zu verhindern.

Vorläufige Maßnahmen

In der rechtlichen Praxis können vorläufige Maßnahmen eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere wenn es darum geht, die Interessen der Parteien während eines laufenden Verfahrens zu schützen. Diese Maßnahmen werden von Gerichten angeordnet, um sicherzustellen, dass die Situation der Parteien nicht durch Verzögerungen im Verfahren verschlechtert wird. Das Ziel vorläufiger Maßnahmen ist es, einen vorübergehenden Zustand zu schaffen, der die Rechte und Pflichten der Parteien bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts wahrt.

- Definition von vorläufigen Maßnahmen: Vorläufige Maßnahmen sind gerichtliche Anordnungen, die erlassen werden, um eine Situation zu stabilisieren, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

- Beispiele für vorläufige Maßnahmen: Dazu gehören einstweilige Verfügungen, Unterlassungsverfügungen oder auch Sicherungsmaßnahmen, die darauf abzielen, Vermögenswerte zu schützen oder die Durchführung bestimmter Handlungen zu verhindern.

- Rechtsgrundlagen: Die rechtlichen Grundlagen für vorläufige Maßnahmen finden sich in verschiedenen Gesetzen, die je nach Art des Verfahrens variieren können.

Die Anordnung vorläufiger Maßnahmen erfolgt nicht leichtfertig. Gerichte müssen sorgfältig abwägen, ob die Maßnahme notwendig ist, um einen drohenden Schaden abzuwenden. Die Parteien müssen in der Regel auch glaubhaft machen, dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Dies bedeutet, dass sie Beweise vorlegen müssen, die die Notwendigkeit der Maßnahme unterstützen.

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Dringlichkeit | Die Maßnahme muss sofort erforderlich sein, um einen irreparablen Schaden zu verhindern. |

| Wahrscheinlichkeit des Erfolgs | Die Partei, die die Maßnahme beantragt, muss eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg ihres Hauptantrags nachweisen. |

| Abwägung der Interessen | Das Gericht muss die Interessen der Parteien gegeneinander abwägen, um zu entscheiden, ob die Maßnahme gerechtfertigt ist. |

Vorläufige Maßnahmen sind oft zeitlich begrenzt und gelten nur bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts. Die Parteien haben in der Regel die Möglichkeit, gegen diese Maßnahmen Berufung einzulegen, was bedeutet, dass der Status der Maßnahme möglicherweise angefochten werden kann. Dies führt zu einer dynamischen Situation, in der die Parteien stets auf dem Laufenden bleiben müssen, um ihre Rechte zu wahren.

Die Bedeutung vorläufiger Maßnahmen kann nicht unterschätzt werden. Sie bieten einen rechtlichen Schutz, der es den Parteien ermöglicht, in einem oft unsicheren Umfeld zu agieren. Darüber hinaus können sie dazu beitragen, die Effizienz des Rechtsprozesses zu verbessern, indem sie verhindern, dass sich Konflikte weiter zuspitzen, während auf eine endgültige Entscheidung gewartet wird.

Insgesamt sind vorläufige Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil des Rechtsprozesses, der sowohl den Schutz der Parteien als auch die Integrität des Verfahrens gewährleistet. Sie sind ein Beispiel dafür, wie das Rechtssystem flexibel auf die Bedürfnisse der Beteiligten reagieren kann, während es gleichzeitig die Grundlagen des Rechts und der Gerechtigkeit wahrt.

Rechtsmittel und deren Auswirkungen

Die Einlegung von Rechtsmitteln hat weitreichende Konsequenzen für die Rechtskraft eines Urteils. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Rechtsmitteln und deren spezifische Auswirkungen auf den Status eines Urteils detailliert erläutert. Es ist entscheidend zu verstehen, wie diese Rechtsmittel den Verlauf eines Rechtsstreits beeinflussen können.

Rechtsmittel sind formelle Anträge, die von einer Partei eingereicht werden, um eine gerichtliche Entscheidung zu überprüfen. Sie dienen dazu, die Entscheidung eines Gerichts auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern. Die häufigsten Arten von Rechtsmitteln sind:

- Berufung: Ein Rechtsmittel, das in der Regel gegen Urteile höherer Instanzen eingelegt wird.

- Revision: Eine Überprüfung auf rechtliche Fehler, ohne die Tatsachen erneut zu bewerten.

- Beschwerde: Ein Rechtsmittel, das in bestimmten Fällen gegen Zwischenentscheidungen eingelegt werden kann.

Die Einlegung eines Rechtsmittels hat direkte Auswirkungen auf die Rechtskraft eines Urteils. Solange ein Rechtsmittel anhängig ist, bleibt das Urteil in der Regel vorläufig und kann nicht vollstreckt werden. Dies bedeutet, dass die Parteien weiterhin die Möglichkeit haben, die Entscheidung anzufechten. Erst nach Abschluss des Rechtsmittelverfahrens erlangt das Urteil endgültige Rechtskraft.

Die Unterscheidung zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft ist entscheidend. Vorläufige Rechtskraft tritt ein, wenn ein Urteil noch angefochten werden kann. In dieser Phase sind die Parteien nicht verpflichtet, die im Urteil festgelegten Maßnahmen umzusetzen. Im Gegensatz dazu wird ein Urteil mit endgültiger Rechtskraft für verbindlich erklärt, wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Dies bedeutet, dass das Urteil nicht mehr angefochten werden kann und die Parteien verpflichtet sind, die Entscheidung zu akzeptieren.

Fristen spielen eine wesentliche Rolle bei der Einlegung von Rechtsmitteln. Jede Art von Rechtsmittel hat spezifische Fristen, innerhalb derer sie eingereicht werden muss. Das Versäumen dieser Fristen kann dazu führen, dass das Rechtsmittel als unzulässig abgelehnt wird, was wiederum die Rechtskraft des Urteils beeinflusst. Es ist daher von größter Bedeutung, die Fristen genau im Auge zu behalten und rechtzeitig zu handeln.

Für Parteien, die ein Rechtsmittel einlegen möchten, ist es ratsam, sich frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Ein erfahrener Anwalt kann helfen, die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels zu bewerten und die erforderlichen Schritte einzuleiten. Zudem sollten alle relevanten Unterlagen sorgfältig vorbereitet und eingereicht werden, um sicherzustellen, dass das Rechtsmittel ordnungsgemäß und fristgerecht bearbeitet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einlegung von Rechtsmitteln ein komplexer, aber entscheidender Prozess ist, der die Rechtskraft eines Urteils maßgeblich beeinflussen kann. Ein tiefes Verständnis der verschiedenen Rechtsmittel und deren Auswirkungen ist unerlässlich für eine erfolgreiche Navigation durch das Rechtssystem.

Rechtskraft in verschiedenen Rechtsordnungen

Die Rechtskraft eines Urteils ist ein zentrales Konzept im Rechtssystem, das die endgültige Verbindlichkeit von gerichtlichen Entscheidungen beschreibt. Diese Regelungen können jedoch je nach Rechtsordnung erheblich variieren. In diesem Abschnitt werden die Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und deren Rechtssystemen detailliert beleuchtet, um ein besseres Verständnis für die Komplexität der Rechtskraft zu vermitteln.

In vielen europäischen Ländern, wie z.B. Deutschland und Frankreich, wird die Rechtskraft eines Urteils durch spezifische Fristen und Verfahren bestimmt. In Deutschland wird ein Urteil rechtskräftig, wenn die Frist für die Einlegung von Rechtsmitteln abgelaufen ist. In Frankreich hingegen kann ein Urteil unter bestimmten Umständen auch vor Ablauf dieser Frist als rechtskräftig angesehen werden, wenn die Parteien auf eine Berufung verzichten.

Im Gegensatz zu den kontinentalen Systemen folgt das anglo-amerikanische Rechtssystem, insbesondere das US-Recht, anderen Prinzipien. Hier wird die Rechtskraft eines Urteils oft durch die Finality Doctrine bestimmt, die besagt, dass ein Urteil nur dann endgültig ist, wenn alle Berufungsprozesse erschöpft sind. Dies bedeutet, dass in den USA eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Anfechtung eines Urteils besteht, was die Rechtskraft erheblich beeinflusst.

Die Anerkennung der Rechtskraft in internationalen Rechtsstreitigkeiten ist ein weiteres komplexes Thema. Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Abkommen und Gesetze, die die Durchsetzung ausländischer Urteile regeln. Zum Beispiel erkennt Deutschland in vielen Fällen die Rechtskraft von Urteilen, die in anderen EU-Ländern ergangen sind, gemäß der Brüsseler Verordnung an. Dies erleichtert die Vollstreckung von Urteilen über nationale Grenzen hinweg.

Die Regelungen zur Rechtskraft unterscheiden sich auch zwischen Zivil- und Strafrecht. Während im Zivilrecht ein Urteil in der Regel nach Ablauf der Berufungsfrist rechtskräftig wird, kann im Strafrecht eine sofortige Vollstreckung nach der Urteilsverkündung erfolgen, auch wenn Berufung eingelegt wird. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die betroffenen Parteien und deren Rechte.

Es gibt auch spezielle Ausnahmen, in denen ein Urteil nicht rechtskräftig wird. In vielen Rechtsordnungen können Gerichte vorläufige Maßnahmen anordnen, die nicht sofort rechtskräftig sind. Diese Maßnahmen sollen oft den Schutz der Parteien bis zur endgültigen Entscheidung gewährleisten. Ein Beispiel hierfür ist das einstweilige Verfügungsverfahren, das in vielen Rechtssystemen existiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Regelungen zur Rechtskraft in verschiedenen Rechtsordnungen erheblich variieren. Ein tiefes Verständnis dieser Unterschiede ist entscheidend für die rechtliche Praxis und die Durchsetzung von Urteilen in einem zunehmend globalisierten Rechtssystem.

Vergleich zwischen Zivil- und Strafrecht

Im deutschen Rechtssystem existieren zwei Hauptzweige: das Zivilrecht und das Strafrecht. Beide Bereiche sind fundamental für die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung, jedoch unterscheiden sie sich erheblich in ihren Zielsetzungen, Verfahren und den Regelungen zur Rechtskraft von Urteilen.

Unterschiedliche Zielsetzungen

- Zivilrecht: Das Zivilrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen. Es zielt darauf ab, Ansprüche durchzusetzen, Schäden zu ersetzen und rechtliche Verhältnisse zu klären.

- Strafrecht: Im Gegensatz dazu hat das Strafrecht das Ziel, Straftaten zu verfolgen und zu ahnden. Es schützt die Gesellschaft und stellt sicher, dass Gesetzesverstöße Konsequenzen haben.

Rechtskraft im Zivilrecht

Im Zivilrecht wird ein Urteil rechtskräftig, wenn alle Möglichkeiten der Berufung erschöpft sind oder eine Frist abgelaufen ist. Dies bedeutet, dass das Urteil für die Parteien bindend wird und sie die Entscheidung akzeptieren müssen. Die Rechtskraft dient dazu, Rechtssicherheit zu schaffen und zu verhindern, dass ein Urteil immer wieder angefochten wird.

Rechtskraft im Strafrecht

Im Strafrecht hingegen kann die Rechtskraft eines Urteils komplexer sein. Auch hier wird ein Urteil rechtskräftig, wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Allerdings gibt es zusätzliche Mechanismen wie die Revision, die in bestimmten Fällen eine erneute Prüfung des Urteils ermöglichen. Dies kann dazu führen, dass ein Urteil, das im Zivilrecht als endgültig gilt, im Strafrecht unter Umständen noch angefochten werden kann.

Verfahren und Fristen

| Aspekt | Zivilrecht | Strafrecht |

|---|---|---|

| Berufungsmöglichkeiten | Berufung, Revision | Revision, Beschwerde |

| Rechtskraft | Endgültig nach Fristablauf | Kann unter bestimmten Bedingungen angefochten werden |

| Ziel | Wiedergutmachung | Strafverfolgung |

Praktische Auswirkungen der Unterschiede

Die Unterschiede in der Rechtskraft zwischen Zivil- und Strafrecht haben praktische Auswirkungen auf die betroffenen Parteien. Im Zivilrecht können Parteien nach Rechtskraft des Urteils Maßnahmen zur Vollstreckung einleiten, während im Strafrecht ein rechtskräftiges Urteil nicht immer das Ende des Verfahrens bedeutet. Hier können weitere rechtliche Schritte folgen, die die Situation der Verurteilten beeinflussen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl das Zivilrecht als auch das Strafrecht spezifische Regelungen zur Rechtskraft haben, die sich aus ihren unterschiedlichen Zielen und Verfahren ergeben. Ein tiefes Verständnis dieser Unterschiede ist entscheidend für alle, die in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt sind.

Internationale Aspekte der Rechtskraft

Die Anerkennung der Rechtskraft in internationalen Rechtsstreitigkeiten ist ein äußerst komplexes Thema, das viele rechtliche und praktische Herausforderungen mit sich bringt. In einer globalisierten Welt, in der Geschäfte und Beziehungen über Grenzen hinweg stattfinden, ist es entscheidend, die unterschiedlichen Ansätze der Länder zur Rechtskraft von Urteilen zu verstehen.

- Rechtskraft und internationale Abkommen: Viele Länder haben internationale Abkommen unterzeichnet, die die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen regeln. Ein Beispiel ist das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile. Solche Abkommen schaffen einen rechtlichen Rahmen, der die Zusammenarbeit zwischen den Ländern erleichtert.

- Unterschiedliche Rechtsordnungen: Die Rechtskraft kann je nach nationalem Recht variieren. In einigen Ländern wird die Rechtskraft eines Urteils sofort nach der Urteilsverkündung wirksam, während in anderen Ländern eine Berufungsfrist abgewartet werden muss. Diese Unterschiede können zu Unsicherheiten führen, wenn ein Urteil in einem anderen Land vollstreckt werden soll.

- Die Rolle der Gerichte: In internationalen Streitigkeiten ist es oft notwendig, dass die Gerichte des Vollstreckungsstaates die Rechtskraft des ausländischen Urteils überprüfen. Dies kann zu langwierigen Verfahren führen, da die Gerichte sicherstellen müssen, dass das Urteil den Grundsätzen des eigenen Rechts entspricht.

- Öffentliche Ordnung: Ein weiteres wichtiges Konzept ist die öffentliche Ordnung (ordre public). Ein ausländisches Urteil kann in einem Land nicht anerkannt werden, wenn es gegen die grundlegenden Werte und Prinzipien dieses Landes verstößt. Diese Klausel schützt die nationalen Interessen und die Rechte der Bürger.

- Praktische Herausforderungen: Die praktische Umsetzung von internationalen Urteilen kann ebenfalls problematisch sein. Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und unterschiedliche rechtliche Verfahren können die Vollstreckung erschweren. Daher ist es für die Parteien wichtig, sich über die spezifischen Anforderungen des Landes, in dem das Urteil vollstreckt werden soll, zu informieren.

Die Komplexität der internationalen Aspekte der Rechtskraft erfordert eine sorgfältige Analyse und ein tiefes Verständnis der jeweiligen nationalen Gesetze. Rechtsanwälte und Parteien, die in internationalen Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind, sollten sich der verschiedenen Herausforderungen bewusst sein und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um ihre Position zu stärken und die Durchsetzung ihrer Rechte zu gewährleisten.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Praxis der Rechtskraft in internationalen Streitigkeiten sind von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung eines fairen und gerechten Verfahrens. Ein fundiertes Wissen über diese Aspekte kann nicht nur helfen, rechtliche Risiken zu minimieren, sondern auch das Vertrauen in die internationale Rechtsordnung zu stärken.

Praktische Tipps für die Parteien

In einem Rechtsstreit kann das Verständnis der Rechtskraft entscheidend sein. Für Parteien, die in einem solchen Verfahren involviert sind, ist es unerlässlich, sich mit den relevanten Konzepten vertraut zu machen. Hier sind einige praktische Tipps, um die Rechtslage besser zu navigieren:

- Rechtsberatung in Anspruch nehmen: Es ist ratsam, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Ein erfahrener Anwalt kann helfen, die Auswirkungen der Rechtskraft auf den eigenen Fall zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dies ist besonders wichtig, um die Chancen auf eine positive Entscheidung zu maximieren.

- Fristen im Auge behalten: Die Einhaltung von Fristen ist entscheidend, um die Rechtskraft eines Urteils nicht zu gefährden. Parteien sollten stets darauf achten, alle relevanten Fristen einzuhalten. Versäumnisse in diesem Bereich können schwerwiegende Konsequenzen haben, einschließlich der Möglichkeit, dass ein Urteil nicht mehr angefochten werden kann.

- Dokumentation sorgfältig führen: Eine gründliche Dokumentation aller relevanten Unterlagen kann den Verlauf eines Rechtsstreits erheblich beeinflussen. Wichtige Dokumente sollten sicher aufbewahrt und jederzeit zugänglich sein. Dies umfasst auch die korrekte Ablage von Schriftstücken, die für die Rechtskraft von Bedeutung sein könnten.

- Verständnis der Rechtsmittel: Parteien sollten sich über die verschiedenen Rechtsmittel informieren, die ihnen zur Verfügung stehen. Das Wissen darüber, wie und wann ein Rechtsmittel eingelegt werden kann, ist entscheidend, um die Rechtskraft eines Urteils zu beeinflussen. Ein Fachanwalt kann hierbei wertvolle Unterstützung bieten.

- Strategische Planung: Es ist wichtig, eine strategische Planung für den gesamten Rechtsprozess zu entwickeln. Dies sollte die Überlegung beinhalten, ob eine Einigung außerhalb des Gerichts angestrebt werden kann, um Zeit und Ressourcen zu sparen. Ein Vergleich kann oft eine schnellere und weniger kostspielige Lösung darstellen.

- Emotionale Belastung berücksichtigen: Rechtsstreitigkeiten können emotional belastend sein. Es ist wichtig, sich auch um die eigene psychische Gesundheit zu kümmern. Unterstützung von Freunden, Familie oder sogar professionellen Beratern kann helfen, den stressigen Prozess besser zu bewältigen.

- Öffentlichkeitsarbeit: In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Öffentlichkeit oder die Medien einzubeziehen, um Druck auf die Gegenseite auszuüben oder um Unterstützung zu mobilisieren. Dies sollte jedoch sorgfältig überlegt und mit rechtlichem Rat abgestimmt werden, um mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden.

Indem Parteien diese Tipps befolgen, können sie ihre Position im Rechtsstreit stärken und effektiver mit den Herausforderungen umgehen, die sich aus der Rechtskraft eines Urteils ergeben. Ein proaktiver Ansatz ist der Schlüssel, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Rechtsberatung in Anspruch nehmen

In der heutigen komplexen Rechtslandschaft ist es unerlässlich, sich frühzeitig mit den rechtlichen Aspekten eines Falls auseinanderzusetzen. Rechtsberatung spielt dabei eine entscheidende Rolle, insbesondere wenn es um die Rechtskraft von Urteilen geht. Dieser Artikel beleuchtet die Bedeutung der Inanspruchnahme von Rechtsberatung und wie diese dazu beitragen kann, die Auswirkungen der Rechtskraft auf einen individuellen Fall zu verstehen.

Die frühzeitige Inanspruchnahme von Rechtsberatung ermöglicht es den Parteien, die spezifischen Anforderungen und Fristen zu erkennen, die mit ihrem Fall verbunden sind. Ein erfahrener Anwalt kann nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutern, sondern auch dabei helfen, die besten Strategien zur Wahrung der eigenen Interessen zu entwickeln.

Ein Anwalt kann die Rechtslage umfassend analysieren und die möglichen Konsequenzen eines Urteils erläutern. Dies umfasst die Rechtskraft des Urteils und die Möglichkeiten, die den Parteien zur Verfügung stehen, um gegen eine Entscheidung vorzugehen. Durch die Einbeziehung eines Anwalts können Parteien sicherstellen, dass sie alle notwendigen Schritte einhalten, um ihre Rechte zu schützen.

Die Einhaltung von Fristen ist ein kritischer Aspekt im Rechtsprozess. Ein Anwalt kann die Parteien darüber informieren, welche Fristen für die Einlegung von Rechtsmitteln gelten und welche Auswirkungen eine Fristversäumnis haben kann. Versäumnisse können dazu führen, dass ein Urteil rechtskräftig wird, bevor die betroffene Partei die Möglichkeit hatte, sich zu wehren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Rechtsberatung ist die Vermeidung von Fehlern, die zu nachteiligen Konsequenzen führen können. Anwälte sind mit den häufigsten Fallstricken vertraut und können ihre Mandanten davor bewahren, durch unüberlegte Entscheidungen in eine ungünstige Situation zu geraten. Fehler können sowohl finanzieller als auch rechtlicher Natur sein und sollten unbedingt vermieden werden.

Die Inanspruchnahme von Rechtsberatung hat nicht nur kurzfristige Vorteile, sondern kann auch langfristige Auswirkungen auf die rechtliche Situation einer Partei haben. Ein Anwalt kann dabei helfen, die Rechtsposition zu stärken und die Chancen auf einen positiven Ausgang des Verfahrens zu erhöhen. Durch eine fundierte rechtliche Beratung können Parteien besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet werden.

Insgesamt ist die frühzeitige Inanspruchnahme von Rechtsberatung ein entscheidender Schritt, um die Auswirkungen der Rechtskraft auf einen Fall zu verstehen. Durch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Anwalt können Parteien sicherstellen, dass sie gut informiert sind und die richtigen Entscheidungen treffen, um ihre rechtlichen Interessen zu wahren.

Fristen im Auge behalten

Die Einhaltung von Fristen ist im rechtlichen Kontext von größter Bedeutung. Wenn Parteien in einem Rechtsstreit nicht sorgfältig auf die festgelegten Fristen achten, kann dies schwerwiegende Konsequenzen für die Rechtskraft eines Urteils haben. Fristen sind nicht nur formale Anforderungen, sondern sie sind entscheidend für den Fortgang eines Verfahrens und den Schutz der Rechte der Parteien.

- Was sind Fristen? Fristen sind Zeiträume, innerhalb derer bestimmte rechtliche Handlungen vorgenommen werden müssen. Sie können sowohl gesetzlich festgelegt als auch durch das Gericht bestimmt werden.

- Warum sind Fristen wichtig? Die Einhaltung von Fristen gewährleistet, dass ein Verfahren effizient und fair abläuft. Versäumte Fristen können dazu führen, dass Ansprüche verwirken oder Rechtsmittel nicht mehr eingelegt werden können.

- Arten von Fristen:

- Rechtsmittelfristen: Diese Fristen beziehen sich auf die Zeit, die Parteien haben, um gegen ein Urteil Berufung einzulegen.

- Fristen für die Einreichung von Dokumenten: Parteien müssen oft innerhalb einer bestimmten Frist relevante Dokumente oder Beweise einreichen.

- Verjährungsfristen: Diese Fristen bestimmen, wie lange eine Partei Zeit hat, um einen Anspruch geltend zu machen.

Die Folgen der Nichteinhaltung von Fristen

Wenn eine Partei eine Frist versäumt, kann dies erhebliche rechtliche Konsequenzen haben. Ein Urteil kann beispielsweise nicht mehr angefochten werden, oder eine Klage kann als unzulässig abgewiesen werden. Dies führt nicht nur zu einer ungünstigen Entscheidung, sondern kann auch die finanziellen und rechtlichen Positionen der betroffenen Partei gefährden.

- Verlust von Rechtsmitteln: Wenn die Frist für die Einlegung eines Rechtsmittels abgelaufen ist, hat die Partei keine Möglichkeit mehr, das Urteil anzufechten.

- Verfahrensverzögerungen: Verspätete Einreichungen können das gesamte Verfahren verzögern und zusätzliche Kosten verursachen.

- Schadenersatzansprüche: In einigen Fällen kann die Nichteinhaltung von Fristen zu Schadenersatzansprüchen führen, insbesondere wenn die andere Partei durch die Verzögerung benachteiligt wird.

Strategien zur Fristeneinhaltung

Um sicherzustellen, dass alle relevanten Fristen eingehalten werden, sollten Parteien proaktive Maßnahmen ergreifen:

- Kalenderführung: Ein gut geführter Kalender, der alle wichtigen Fristen und Termine enthält, kann helfen, den Überblick zu behalten.

- Rechtsberatung: Die Konsultation eines Anwalts kann sicherstellen, dass alle Fristen korrekt verstanden und eingehalten werden.

- Erinnerungen einrichten: Automatisierte Erinnerungen können helfen, rechtzeitig auf bevorstehende Fristen aufmerksam zu machen.

Insgesamt ist die Beachtung von Fristen ein grundlegender Aspekt des rechtlichen Handelns. Die rechtzeitige Einhaltung dieser Fristen kann den Unterschied zwischen dem Erfolg und dem Misserfolg eines Rechtsstreits ausmachen. Daher sollten alle Beteiligten stets wachsam und organisiert sein, um ihre rechtlichen Interessen bestmöglich zu schützen.

Häufig gestellte Fragen

- Wann wird ein Gerichtsurteil rechtskräftig?

Ein Gerichtsurteil wird rechtskräftig, wenn alle möglichen Rechtsmittel ausgeschöpft sind und die Fristen für die Einlegung von Berufungen abgelaufen sind. In diesem Zustand kann das Urteil nicht mehr angefochten werden.

- Was ist der Unterschied zwischen vorläufiger und endgültiger Rechtskraft?

Vorläufige Rechtskraft bedeutet, dass das Urteil noch angefochten werden kann, während endgültige Rechtskraft darauf hinweist, dass alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind und das Urteil verbindlich ist.

- Welche Rolle spielt die Berufung bei der Rechtskraft?

Die Berufung ist entscheidend, da ein Urteil erst dann endgültige Rechtskraft erlangt, wenn alle Möglichkeiten zur Berufung ausgeschöpft sind. Bis zu diesem Punkt bleibt das Urteil anfechtbar.

- Welche Konsequenzen hat es, wenn ein Urteil nicht rechtskräftig ist?

Wenn ein Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt es anfechtbar, was zu Unsicherheiten und möglicherweise zu weiteren Rechtsstreitigkeiten führen kann. Parteien müssen sich darauf einstellen, dass die Entscheidung möglicherweise noch geändert werden kann.

- Wie kann ich sicherstellen, dass ich die Fristen einhalte?

Es ist wichtig, sich frühzeitig über alle relevanten Fristen zu informieren und rechtlichen Rat einzuholen. Ein Kalender oder eine Erinnerungsfunktion kann helfen, die Fristen im Auge zu behalten.