In diesem Artikel werden die verschiedenen Aspekte der Unterhaltspflicht für Kinder behandelt, einschließlich der rechtlichen Grundlagen, Ausnahmen und spezifischen Umstände, die das Ende der Unterhaltspflicht beeinflussen können. Die Unterhaltspflicht ist ein wichtiges Thema für viele Eltern, da sie nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale und soziale Aspekte des Lebens ihrer Kinder betrifft.

Rechtliche Grundlagen der Unterhaltspflicht

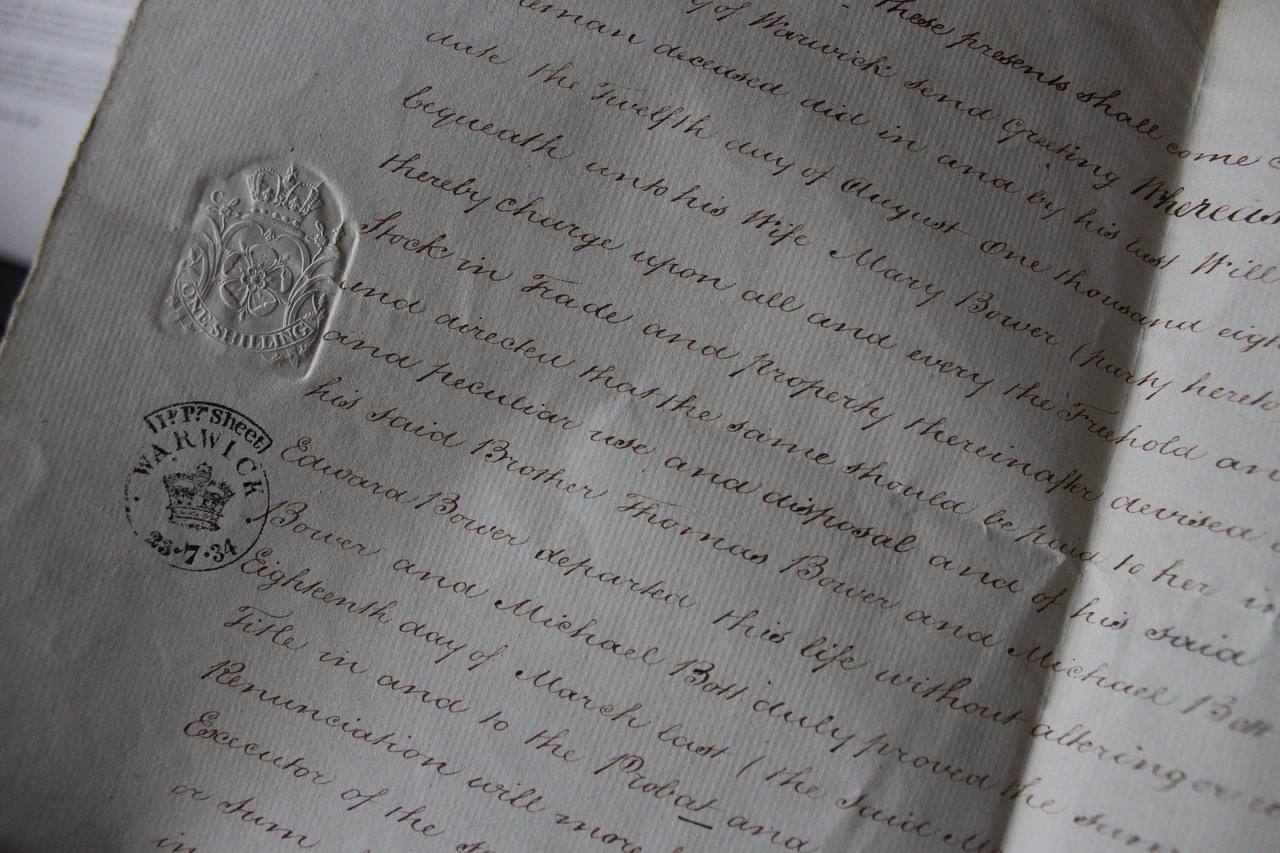

Die Unterhaltspflicht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Gemäß § 1601 BGB sind Eltern verpflichtet, für den Unterhalt ihrer Kinder zu sorgen. Dies umfasst nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch die Bereitstellung von Wohnraum und das Wohl des Kindes. Die gesetzlichen Bestimmungen regeln, wie viel Unterhalt gezahlt werden muss und unter welchen Umständen diese Zahlungen angepasst werden können.

Wann endet die Unterhaltspflicht?

Die Beendigung der Unterhaltspflicht erfolgt in der Regel, wenn das Kind volljährig wird oder eine eigene Erwerbstätigkeit aufnimmt. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, die näher erläutert werden. Beispielsweise kann die Unterhaltspflicht länger bestehen bleiben, wenn das Kind sich in einer Ausbildung oder einem Studium befindet.

Volljährigkeit als Endpunkt

Mit dem Erreichen der Volljährigkeit (18 Jahre) endet die Unterhaltspflicht in vielen Fällen. Allerdings gilt dies nicht, wenn das Kind weiterhin in der Ausbildung ist. In solchen Fällen müssen Eltern weiterhin für den Unterhalt aufkommen, bis das Kind seine Ausbildung abgeschlossen hat.

Ausbildung und Studium

Wenn ein Kind eine Ausbildung oder ein Studium absolviert, kann die Unterhaltspflicht über die Volljährigkeit hinaus bestehen. Die Dauer der Unterstützung hängt von der Art der Ausbildung ab. Eltern sollten sich über die genauen Bedingungen informieren, um sicherzustellen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen.

Besondere Umstände

In bestimmten Situationen, wie bei Krankheit oder Behinderung des Kindes, kann die Unterhaltspflicht ebenfalls über das 18. Lebensjahr hinaus fortbestehen. Hier ist es wichtig, individuelle Umstände zu berücksichtigen und gegebenenfalls rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Eigenes Einkommen des Kindes

Das Einkommen des Kindes spielt eine entscheidende Rolle bei der Beendigung der Unterhaltspflicht. Wenn das Kind finanziell unabhängig ist, kann dies die Unterhaltspflicht aufheben. Eltern sollten jedoch berücksichtigen, dass ein Teilzeitjob während des Studiums nicht unbedingt die Unterhaltspflicht beendet.

Abweichende Regelungen im Einzelfall

Es gibt verschiedene Umstände, die zu abweichenden Regelungen führen können. Diese sind wichtig, um die individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen der Familien zu berücksichtigen. In manchen Fällen müssen Gerichte entscheiden, ob die Unterhaltspflicht endet oder fortbesteht, basierend auf den spezifischen Umständen des Einzelfalls.

Gerichtliche Entscheidungen

In einigen Fällen müssen Gerichte entscheiden, ob die Unterhaltspflicht endet oder fortbesteht. Diese Entscheidungen basieren auf den spezifischen Umständen des Einzelfalls und berücksichtigen sowohl die Bedürfnisse des Kindes als auch die finanziellen Möglichkeiten der Eltern.

Einvernehmliche Vereinbarungen

Eltern können auch einvernehmliche Vereinbarungen treffen, die von den gesetzlichen Regelungen abweichen. Diese Vereinbarungen sollten jedoch rechtlich bindend sein, um spätere Konflikte zu vermeiden. Es ist ratsam, solche Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und gegebenenfalls von einem Anwalt prüfen zu lassen.

Unterhaltspflicht bei mehreren Kindern

Wenn Eltern mehrere Kinder haben, kann die Unterhaltspflicht komplexer werden. Die Verteilung der Unterhaltszahlungen erfolgt in der Regel anteilig, wobei das Einkommen der Eltern und die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Berechnung der Unterhaltsbeträge erfolgt, um faire Bedingungen für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Einfluss von Sorgerecht und Umgangsrecht

Das Sorgerecht und das Umgangsrecht können ebenfalls Einfluss auf die Unterhaltspflicht haben. Eltern sollten sich über die gesetzlichen Bestimmungen informieren, um sicherzustellen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Kinder berücksichtigen.

Änderungen der Unterhaltspflicht

Die Unterhaltspflicht kann sich im Laufe der Zeit ändern. Faktoren wie eine Änderung der finanziellen Verhältnisse eines Elternteils können Auswirkungen auf die Unterhaltspflicht haben. Es ist wichtig, die rechtlichen Möglichkeiten zu kennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Wichtige Fristen und Formalitäten

Bei Änderungen der Unterhaltspflicht sind bestimmte Fristen und Formalitäten zu beachten. Eltern sollten sich über die Schritte informieren, die sie unternehmen sollten, um rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen und rechtlichen Problemen vorzubeugen.

Rechtliche Grundlagen der Unterhaltspflicht

Die Unterhaltspflicht ist ein zentrales Element des Familienrechts in Deutschland und spielt eine entscheidende Rolle im Leben von Eltern und Kindern. Diese Pflicht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert und regelt, in welchem Umfang Eltern für den Lebensunterhalt ihrer Kinder verantwortlich sind. In diesem Artikel werden die rechtlichen Grundlagen der Unterhaltspflicht detailliert erläutert, um ein besseres Verständnis für die damit verbundenen Verpflichtungen und Rechte zu schaffen.

Das BGB enthält spezifische Vorschriften zur Unterhaltspflicht, die in den §§ 1601 bis 1615 geregelt sind. Diese Paragraphen legen fest, dass Eltern verpflichtet sind, ihren Kindern Unterhalt zu gewähren, bis diese in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht.

- Eltern: Beide Elternteile sind verpflichtet, ihren Kindern Unterhalt zu zahlen.

- Stiefeltern: In bestimmten Fällen können auch Stiefeltern unterhaltspflichtig sein.

- Großeltern: Unter bestimmten Umständen können auch Großeltern zur Zahlung von Unterhalt herangezogen werden.

Die Berechnung des Unterhalts erfolgt in der Regel nach der Düsseldorfer Tabelle, die als Richtlinie dient. Diese Tabelle berücksichtigt das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils sowie die Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder. Es gibt jedoch auch individuelle Faktoren, die in die Berechnung einfließen, wie z.B. besondere Bedürfnisse des Kindes oder finanzielle Belastungen des Elternteils.

Die Unterhaltspflicht endet in der Regel, wenn das Kind volljährig wird, es sei denn, es befindet sich noch in Ausbildung oder Studium. In solchen Fällen kann die Pflicht zur Zahlung von Unterhalt über das 18. Lebensjahr hinaus bestehen. Auch besondere Umstände, wie Krankheit oder Behinderung, können dazu führen, dass die Unterhaltspflicht länger besteht.

Es gibt verschiedene Ausnahmen, die die Unterhaltspflicht beeinflussen können. Beispielsweise kann die Pflicht entfallen, wenn das Kind eigenes Einkommen erzielt, das zur Deckung seines Lebensunterhalts ausreicht. Auch die Vermögensverhältnisse der Eltern spielen eine Rolle. Wenn ein Elternteil in einer finanziell schwierigen Lage ist, kann dies zu einer Reduzierung oder sogar zum Wegfall der Unterhaltspflicht führen.

Wenn sich die finanziellen Verhältnisse ändern, können Eltern rechtliche Schritte einleiten, um die Unterhaltspflicht anzupassen. Hierbei ist es wichtig, die Fristen und Formalitäten zu beachten, um sicherzustellen, dass alle Änderungen rechtlich anerkannt werden. In vielen Fällen ist es ratsam, einen Anwalt für Familienrecht zu konsultieren, um die besten Optionen zu besprechen.

Insgesamt ist die Unterhaltspflicht ein komplexes Thema, das viele rechtliche Aspekte umfasst. Die Kenntnis der Grundlagen und der spezifischen Regelungen kann Eltern helfen, ihre Pflichten besser zu verstehen und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder angemessen erfüllt werden.

Wann endet die Unterhaltspflicht?

Die Frage, wann die Unterhaltspflicht endet, beschäftigt viele Eltern und Betroffene. In Deutschland ist die Unterhaltspflicht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, doch die genauen Umstände, unter denen diese Pflicht endet, können variieren. Es ist wichtig, die verschiedenen Aspekte und Ausnahmen zu verstehen, um rechtzeitig und angemessen handeln zu können.

In der Regel endet die Unterhaltspflicht, wenn das Kind volljährig wird, also mit dem 18. Lebensjahr. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, die in bestimmten Fällen relevant sein können. Ein Beispiel hierfür ist, wenn das Kind noch in der Ausbildung oder im Studium ist. In solchen Fällen kann die Unterhaltspflicht über das 18. Lebensjahr hinaus bestehen bleiben.

Mit der Volljährigkeit erlangt das Kind rechtliche Eigenverantwortung. Dennoch wird oft nicht automatisch die Unterhaltspflicht aufgehoben, insbesondere wenn das Kind weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Eltern sollten sich bewusst sein, dass die Ausbildung oder das Studium des Kindes entscheidend sind. In vielen Fällen ist eine Unterstützung bis zum Abschluss der Ausbildung oder des Studiums notwendig.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für das Ende der Unterhaltspflicht ist das eigene Einkommen des Kindes. Sobald das Kind ein ausreichendes Einkommen erzielt, das seinen Lebensunterhalt deckt, kann die Unterhaltspflicht in der Regel enden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass auch Teilzeitjobs oder Praktika nicht immer ausreichen, um die Unterhaltspflicht zu beenden.

In bestimmten Situationen, wie bei Krankheit oder Behinderung des Kindes, kann die Unterhaltspflicht ebenfalls über das 18. Lebensjahr hinaus fortbestehen. Diese besonderen Umstände erfordern eine individuelle Betrachtung und können oft zu einer verlängerten Unterhaltspflicht führen.

In einigen Fällen kann es notwendig sein, dass ein Gericht entscheidet, ob die Unterhaltspflicht endet oder fortbesteht. Solche Entscheidungen basieren auf den spezifischen Umständen des Einzelfalls und können von den allgemeinen Regelungen abweichen. Eltern haben zudem die Möglichkeit, einvernehmliche Vereinbarungen zu treffen, die von den gesetzlichen Regelungen abweichen, um die Bedürfnisse ihrer Familie besser zu berücksichtigen.

Wenn Eltern mehrere Kinder haben, kann die Unterhaltspflicht komplexer werden. Die Verteilung der Unterhaltszahlungen erfolgt in der Regel anteilig und hängt von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern sowie den Bedürfnissen der Kinder ab. Es ist wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen, um eine faire und gerechte Verteilung zu gewährleisten.

Die Unterhaltspflicht kann sich im Laufe der Zeit ändern. Ein Beispiel hierfür sind Veränderungen in den finanziellen Verhältnissen eines Elternteils. Wenn sich das Einkommen ändert, kann dies Auswirkungen auf die Höhe der Unterhaltszahlungen haben. Es ist wichtig, die rechtlichen Möglichkeiten zu kennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beendigung der Unterhaltspflicht von verschiedenen Faktoren abhängt. Eine sorgfältige Prüfung der individuellen Umstände ist unerlässlich, um rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Volljährigkeit als Endpunkt

Die Frage, wann die Unterhaltspflicht für Kinder endet, ist für viele Eltern von großer Bedeutung. Insbesondere die Volljährigkeit, die in Deutschland mit dem 18. Lebensjahr erreicht wird, spielt hierbei eine zentrale Rolle. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass die Beendigung der Unterhaltspflicht nicht immer automatisch mit dem Erreichen dieses Alters einhergeht.

Mit dem Erreichen der Volljährigkeit (18 Jahre) endet die Unterhaltspflicht in vielen Fällen, doch dies ist nicht die einzige Regel. Die rechtlichen Grundlagen, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt sind, legen fest, dass die Unterhaltspflicht der Eltern in der Regel erlischt, wenn das Kind das Erwachsenenalter erreicht. Dennoch gibt es mehrere Ausnahmen, die berücksichtigt werden müssen.

- Ausbildung und Studium: Wenn das Kind eine Schulausbildung, eine Berufsausbildung oder ein Studium beginnt, kann die Unterhaltspflicht über die Volljährigkeit hinaus bestehen. In diesen Fällen sind die finanziellen Bedürfnisse des Kindes und die Dauer der Ausbildung entscheidend.

- Besondere Umstände: In Situationen, in denen das Kind krank oder behindert ist, kann die Unterhaltspflicht ebenfalls über das 18. Lebensjahr hinaus fortbestehen. Hierbei sind die individuellen Bedürfnisse des Kindes von großer Bedeutung.

- Eigenes Einkommen: Wenn das Kind nach der Volljährigkeit ein eigenes Einkommen erzielt, kann dies die Unterhaltspflicht aufheben. Die Höhe des Einkommens und die finanzielle Unabhängigkeit spielen eine entscheidende Rolle.

Es ist wichtig zu beachten, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland klar definieren, welche Faktoren die Beendigung der Unterhaltspflicht beeinflussen. Eltern sollten sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein, um Missverständnisse zu vermeiden.

Zusätzlich können gerichtliche Entscheidungen eine Rolle spielen. In einigen Fällen müssen Gerichte entscheiden, ob die Unterhaltspflicht endet oder fortbesteht. Diese Entscheidungen basieren auf den spezifischen Umständen des Einzelfalls und können von den allgemeinen Regelungen abweichen.

Darüber hinaus können Eltern auch einvernehmliche Vereinbarungen treffen, die von den gesetzlichen Regelungen abweichen. Solche Vereinbarungen sollten jedoch rechtlich bindend sein und die Interessen beider Parteien berücksichtigen.

Insgesamt ist es entscheidend, dass Eltern die verschiedenen Aspekte der Unterhaltspflicht verstehen, insbesondere in Bezug auf die Volljährigkeit. Die individuelle Situation jedes Kindes spielt eine wesentliche Rolle, und es ist ratsam, sich gegebenenfalls rechtlich beraten zu lassen, um die besten Entscheidungen für alle Beteiligten zu treffen.

Ausbildung und Studium

In der heutigen Gesellschaft ist die Ausbildung oder das Studium für viele junge Menschen ein entscheidender Schritt in die berufliche Zukunft. Doch was passiert mit der Unterhaltspflicht der Eltern, wenn das Kind volljährig wird und eine Ausbildung oder ein Studium beginnt? Diese Frage ist von großer Bedeutung und erfordert eine differenzierte Betrachtung.

Wenn ein Kind eine Ausbildung oder ein Studium beginnt, kann die Unterhaltspflicht der Eltern über die Volljährigkeit hinaus bestehen. Diese Regelung ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Die genaue Dauer und die Bedingungen der Unterstützung hängen von verschiedenen Faktoren ab.

- Dauer der Unterstützung: Die Unterhaltspflicht kann in der Regel bis zum Abschluss der ersten Ausbildung oder des ersten Studiums bestehen bleiben. Dies bedeutet, dass Eltern verpflichtet sind, ihren Kindern während dieser Zeit finanzielle Unterstützung zu gewähren.

- Art der Ausbildung: Die Art der Ausbildung spielt ebenfalls eine Rolle. Beispielsweise kann ein duales Studium, das sowohl praktische als auch theoretische Elemente umfasst, die Dauer der Unterhaltspflicht beeinflussen.

- Studienrichtung: Bei einem Studium kann die Wahl der Studienrichtung und die Dauer des Studiengangs entscheidend sein. Längere Studiengänge, wie beispielsweise Medizin oder Architektur, erfordern oft eine längere finanzielle Unterstützung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die finanzielle Situation des Kindes. Wenn das Kind während der Ausbildung oder des Studiums ein eigenes Einkommen erzielt, kann dies die Unterhaltspflicht der Eltern beeinflussen. In vielen Fällen wird ein gewisses Einkommen angerechnet, was die Höhe des Unterhalts verringern kann.

Es gibt jedoch auch besondere Umstände, die die Unterhaltspflicht verlängern können. Dazu zählen beispielsweise:

- Eine Verlängerung der Ausbildungszeit aufgrund von Krankheit oder anderen persönlichen Herausforderungen.

- Wenn das Kind aus psychologischen Gründen nicht in der Lage ist, eine Ausbildung oder ein Studium erfolgreich abzuschließen.

- Bei Behinderungen kann die Unterhaltspflicht ebenfalls über die reguläre Ausbildungszeit hinaus bestehen bleiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterhaltspflicht der Eltern in Bezug auf die Ausbildung oder das Studium ihrer Kinder ein komplexes Thema ist, das viele Faktoren berücksichtigt. Eltern sollten sich über ihre rechtlichen Pflichten im Klaren sein und im besten Interesse ihres Kindes handeln. Es ist ratsam, sich bei Unsicherheiten rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.

Besondere Umstände

Die Unterhaltspflicht für Kinder ist ein komplexes Thema, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. In bestimmten Situationen, wie bei Krankheit oder Behinderung des Kindes, kann die Unterhaltspflicht über das 18. Lebensjahr hinaus fortbestehen. Dies ist besonders wichtig, da solche Umstände die finanzielle und emotionale Stabilität des Kindes erheblich beeinflussen können.

Wenn ein Kind an einer schweren Krankheit leidet, die eine dauerhafte Pflege oder besondere medizinische Versorgung erfordert, sind die Eltern in der Regel verpflichtet, diese Kosten zu tragen. Dies kann sowohl die medizinische Behandlung als auch die notwendige Therapie umfassen. In solchen Fällen kann die Unterhaltspflicht bis zur Volljährigkeit oder sogar darüber hinaus bestehen bleiben, da das Kind möglicherweise nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Behinderung eines Kindes. Kinder mit Behinderungen benötigen oft besondere Unterstützung und Betreuung, die über die normale elterliche Fürsorge hinausgeht. In Deutschland sind die gesetzlichen Bestimmungen so gestaltet, dass die Unterhaltspflicht auch dann fortbesteht, wenn das Kind aufgrund seiner Behinderung nicht in der Lage ist, ein eigenes Einkommen zu erzielen oder ein selbstständiges Leben zu führen.

Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Hier wird klargestellt, dass die Unterhaltspflicht nicht automatisch mit dem Erreichen der Volljährigkeit endet, wenn das Kind auf besondere Unterstützung angewiesen ist. Eltern sollten sich daher über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein und gegebenenfalls rechtliche Beratung in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass sie die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen können.

In vielen Fällen kann es auch hilfreich sein, eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern zu treffen, um die spezifischen Bedürfnisse des Kindes zu berücksichtigen. Solche Vereinbarungen können die Art und Weise, wie der Unterhalt geleistet wird, sowie die Dauer der Unterstützung regeln. Es ist jedoch wichtig, dass diese Vereinbarungen rechtlich bindend sind, um spätere Konflikte zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass besondere Umstände wie Krankheit oder Behinderung des Kindes einen erheblichen Einfluss auf die Unterhaltspflicht haben können. Eltern sollten sich der langfristigen Verpflichtungen bewusst sein und sicherstellen, dass sie in der Lage sind, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um die bestmögliche Unterstützung für ihr Kind zu gewährleisten.

Eigenes Einkommen des Kindes

In diesem Abschnitt werden wir uns mit dem Thema befassen und die Auswirkungen der finanziellen Unabhängigkeit auf die Unterhaltspflicht der Eltern untersuchen. Die Frage, wann die Unterhaltspflicht endet, ist für viele Familien von großer Bedeutung.

Das Einkommen des Kindes spielt eine entscheidende Rolle bei der Beendigung der Unterhaltspflicht. Wenn ein Kind in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, kann dies die Unterhaltspflicht der Eltern aufheben. Dies geschieht in der Regel, wenn das Kind eine berufliche Tätigkeit aufnimmt und ein regelmäßiges Einkommen erzielt.

- Erreichen eines bestimmten Einkommensniveaus

- Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums

- Übernahme von Lebenshaltungskosten

Ein Kind gilt als finanziell unabhängig, wenn es ein Einkommen erzielt, das es ihm ermöglicht, die eigenen Lebenshaltungskosten zu decken. Dies kann durch eine Vollzeitstelle, Teilzeitbeschäftigung oder auch durch selbstständige Tätigkeiten geschehen. Die genaue Höhe des Einkommens, das erforderlich ist, um die Unterhaltspflicht zu beenden, kann je nach Region und Lebensstandard variieren.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, die berücksichtigt werden müssen. Wenn das Kind beispielsweise weiterhin in der Ausbildung ist oder besondere Umstände vorliegen, wie gesundheitliche Einschränkungen, kann die Unterhaltspflicht auch über die finanzielle Unabhängigkeit hinaus bestehen bleiben. In solchen Fällen müssen die Eltern weiterhin Unterstützung leisten, um die Ausbildung oder den Lebensunterhalt des Kindes zu sichern.

Die rechtlichen Grundlagen, die die Beendigung der Unterhaltspflicht regeln, sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Hier wird definiert, unter welchen Bedingungen die Unterhaltspflicht endet und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Es ist wichtig, dass Eltern sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sind, um Missverständnisse zu vermeiden.

In einigen Fällen kann es notwendig sein, dass ein Gericht entscheidet, ob die Unterhaltspflicht endet oder fortbesteht. Dies ist besonders relevant, wenn es um die finanziellen Verhältnisse und die Lebenssituation des Kindes geht. Gerichte berücksichtigen dabei die individuellen Umstände und treffen Entscheidungen, die im besten Interesse des Kindes sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das eigene Einkommen des Kindes eine wesentliche Rolle bei der Beendigung der Unterhaltspflicht spielt. Eltern sollten sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen und gleichzeitig die finanziellen Bedürfnisse ihrer Kinder berücksichtigen.

Abweichende Regelungen im Einzelfall

In der rechtlichen Auseinandersetzung um die Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber ihren Kindern gibt es zahlreiche Faktoren, die zu abweichenden Regelungen führen können. Diese Regelungen sind entscheidend, um die spezifischen Lebensumstände und Bedürfnisse der einzelnen Familien zu berücksichtigen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte und Umstände beleuchten, die zu solchen Abweichungen führen können.

Die Unterhaltspflicht ist nicht immer klar und eindeutig. Es gibt viele individuelle Faktoren, die eine Rolle spielen können. Dazu zählen:

- Finanzielle Situation der Eltern: Wenn ein Elternteil in einer finanziellen Notlage ist, kann dies die Höhe des Unterhalts beeinflussen.

- Gesundheitliche Einschränkungen: Bei gesundheitlichen Problemen eines Kindes oder Elternteils kann eine Anpassung der Unterhaltspflicht notwendig sein.

- Bildungsweg des Kindes: Der Bildungsweg, sei es eine Ausbildung oder ein Studium, kann ebenfalls Auswirkungen auf die Dauer der Unterhaltspflicht haben.

In vielen Fällen müssen Gerichte entscheiden, ob die Unterhaltspflicht endet oder fortbesteht. Solche Entscheidungen basieren auf den konkreten Umständen des Einzelfalls. Gerichtliche Urteile können von Region zu Region variieren und sind oft von der individuellen Situation der betroffenen Familien abhängig. Es ist wichtig, dass Eltern in solchen Fällen rechtzeitig rechtliche Beratung in Anspruch nehmen, um ihre Rechte und Pflichten zu klären.

Eltern haben die Möglichkeit, einvernehmliche Vereinbarungen zu treffen, die von den gesetzlichen Regelungen abweichen. Diese Vereinbarungen können in vielen Fällen sinnvoll sein, um den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht zu werden. Es ist jedoch entscheidend, dass solche Absprachen rechtlich bindend sind und schriftlich festgehalten werden, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

In bestimmten Situationen kann es notwendig sein, von den allgemeinen Regelungen abzuweichen. Dazu zählen:

- Langfristige Krankheit oder Behinderung: Wenn ein Kind aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, kann die Unterhaltspflicht über das übliche Maß hinaus bestehen bleiben.

- Wechsel der Lebenssituation: Eine Trennung oder Scheidung kann auch zu einer Änderung der finanziellen Verpflichtungen führen, die neu bewertet werden müssen.

In komplexen Fällen kann es hilfreich sein, einen Rechtsanwalt oder Mediator hinzuzuziehen. Diese Fachleute können dabei helfen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären und eine faire Lösung zu finden. Sie bieten Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen und Vereinbarungen, die den individuellen Bedürfnissen der Familien gerecht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die abweichenden Regelungen im Einzelfall eine wichtige Rolle im Familienrecht spielen. Sie ermöglichen es, die unterschiedlichen Lebensumstände von Familien zu berücksichtigen und individuelle Lösungen zu finden. Es ist entscheidend, sich über die eigenen Rechte und Pflichten im Klaren zu sein und gegebenenfalls rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Gerichtliche Entscheidungen

In der Welt des Familienrechts sind gerichtliche Entscheidungen von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es um die Unterhaltspflicht geht. Gerichte müssen oft klären, ob und wann die Unterhaltspflicht eines Elternteils endet oder fortbesteht. Diese Entscheidungen sind nicht nur rechtlich bindend, sondern haben auch weitreichende Auswirkungen auf das Leben der betroffenen Kinder und Eltern.

Die Gerichtsbarkeit in Deutschland ist so strukturiert, dass sie den spezifischen Umständen jedes Einzelfalls Rechnung trägt. Dies bedeutet, dass es keine „one-size-fits-all“-Lösung gibt. Stattdessen müssen Richter die individuellen Gegebenheiten, wie zum Beispiel das Alter des Kindes, dessen Ausbildungsstatus und die finanzielle Situation der Eltern, sorgfältig abwägen.

- Alter des Kindes: Das Alter des Kindes spielt eine entscheidende Rolle. Während die Unterhaltspflicht in der Regel mit der Volljährigkeit endet, gibt es Ausnahmen, insbesondere wenn das Kind sich in einer Ausbildung oder einem Studium befindet.

- Finanzielle Situation: Die finanzielle Lage der Eltern wird ebenfalls berücksichtigt. Wenn ein Elternteil nachweislich in einer prekären finanziellen Situation ist, kann das Gericht entscheiden, dass die Unterhaltspflicht modifiziert oder sogar ausgesetzt wird.

- Besondere Umstände: In Fällen von Krankheit oder Behinderung des Kindes kann die Unterhaltspflicht über das 18. Lebensjahr hinaus fortbestehen. Gerichte sind verpflichtet, diese besonderen Umstände zu berücksichtigen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einvernehmliche Regelung. Oftmals versuchen Eltern, eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor der Fall vor Gericht gebracht wird. Solche Vereinbarungen können von den gesetzlichen Vorgaben abweichen, müssen jedoch rechtlich bindend und transparent sein. Gerichte sind in der Lage, solche Vereinbarungen zu prüfen und zu genehmigen, solange sie im besten Interesse des Kindes sind.

Die Rolle der Gerichte ist auch entscheidend, wenn es um Änderungen der Unterhaltspflicht geht. Wenn sich die Lebensumstände eines Elternteils ändern, sei es durch einen Jobwechsel oder eine Scheidung, kann dies die Unterhaltspflicht beeinflussen. Eltern können in solchen Fällen vor Gericht gehen, um eine Anpassung der Zahlungen zu beantragen.

Abschließend lässt sich sagen, dass gerichtliche Entscheidungen in Bezug auf die Unterhaltspflicht eine komplexe Materie darstellen, die von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird. Es ist ratsam, sich in solchen Situationen rechtlich beraten zu lassen, um die besten Ergebnisse für alle Beteiligten zu erzielen.

Einvernehmliche Vereinbarungen

sind ein wichtiger Aspekt im Bereich der Unterhaltspflicht, insbesondere wenn es um die Bedürfnisse von Kindern geht. Eltern haben die Möglichkeit, individuelle Vereinbarungen zu treffen, die von den gesetzlichen Regelungen abweichen können. Diese Vereinbarungen sollten jedoch rechtlich bindend sein, um sicherzustellen, dass beide Parteien ihre Verpflichtungen einhalten.

Die rechtlichen Grundlagen für solche Vereinbarungen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Eltern können, basierend auf ihrer spezifischen Situation, flexible Lösungen erarbeiten, die den Bedürfnissen ihrer Kinder besser gerecht werden. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn die finanziellen Verhältnisse der Eltern variieren oder wenn besondere Umstände wie Krankheit oder Behinderung des Kindes vorliegen.

Eine einvernehmliche Vereinbarung kann auch die Höhe des Unterhalts betreffen. Eltern können sich darauf einigen, einen höheren oder niedrigeren Betrag als den gesetzlich festgelegten zu zahlen. Es ist jedoch wichtig, dass solche Vereinbarungen schriftlich festgehalten werden, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Eine schriftliche Vereinbarung bietet nicht nur Klarheit, sondern kann auch als Beweis in rechtlichen Auseinandersetzungen dienen.

Zusätzlich sollten Eltern bei der Erstellung von einvernehmlichen Vereinbarungen die Interessen des Kindes stets im Vordergrund halten. Das Wohl des Kindes ist ein zentrales Prinzip im Familienrecht und sollte immer berücksichtigt werden. Eltern sind angehalten, sich über die Bedürfnisse ihres Kindes im Klaren zu sein und diese in die Vereinbarungen einzubeziehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Änderbarkeit der Vereinbarungen. Lebensumstände können sich ändern, und es ist ratsam, dass Eltern die Möglichkeit haben, ihre Vereinbarungen anzupassen. Dies kann beispielsweise notwendig werden, wenn sich die finanziellen Verhältnisse eines Elternteils ändern oder wenn das Kind älter wird und andere Bedürfnisse hat.

Um sicherzustellen, dass die einvernehmlichen Vereinbarungen rechtlich bindend sind, sollten Eltern in Erwägung ziehen, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann helfen, die Vereinbarungen rechtlich korrekt zu formulieren und sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Dies gibt beiden Elternteilen die Sicherheit, dass ihre Vereinbarung rechtsverbindlich ist und im Streitfall vor Gericht Bestand hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einvernehmliche Vereinbarungen eine flexible und oft vorteilhafte Lösung für Eltern darstellen, die ihre Unterhaltspflichten regeln möchten. Indem sie rechtlich bindende Vereinbarungen treffen, können sie die Bedürfnisse ihrer Kinder besser berücksichtigen und gleichzeitig ihre eigenen finanziellen Möglichkeiten im Blick behalten.

Unterhaltspflicht bei mehreren Kindern

Die Unterhaltspflicht wird oft komplexer, wenn Eltern mehrere Kinder haben. In diesem Artikel werden die Aspekte der Unterhaltspflicht, die Aufteilung der Zahlungen und die rechtlichen Rahmenbedingungen näher erläutert.

- Verteilung der Unterhaltszahlungen: Wenn Eltern mehrere Kinder haben, wird der Unterhalt in der Regel anteilig aufgeteilt. Dies bedeutet, dass die finanziellen Mittel, die für den Unterhalt zur Verfügung stehen, gleichmäßig oder nach bestimmten Kriterien auf die Kinder verteilt werden. Die Berechnung erfolgt oft unter Berücksichtigung des Bedarfs jedes Kindes sowie der finanziellen Möglichkeiten der Eltern.

- Einfluss von Sorgerecht und Umgangsrecht: Das Sorgerecht und das Umgangsrecht spielen eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der Unterhaltspflicht. Wenn ein Elternteil das Sorgerecht für alle Kinder hat, kann dies die Höhe des zu zahlenden Unterhalts beeinflussen. Zudem kann das Umgangsrecht des anderen Elternteils Auswirkungen auf die Unterhaltszahlungen haben, insbesondere wenn es um die Betreuungskosten geht.

- Rechtliche Rahmenbedingungen: Die rechtlichen Grundlagen für die Unterhaltspflicht sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Hier wird definiert, wie die Unterhaltspflicht zu handhaben ist und welche Faktoren bei der Berechnung des Unterhalts zu berücksichtigen sind. Dazu zählen unter anderem das Einkommen der Eltern und die Bedürfnisse der Kinder.

- Besondere Umstände: In bestimmten Situationen, wie bei einer Trennung oder Scheidung, können die Unterhaltspflichten neu bewertet werden. Hierbei sind besondere Umstände zu berücksichtigen, wie beispielsweise die finanzielle Situation der Eltern oder spezielle Bedürfnisse eines Kindes, etwa bei einer Behinderung.

- Änderungen der Lebensumstände: Die Unterhaltspflicht kann sich im Laufe der Zeit ändern, etwa durch eine Änderung des Einkommens eines Elternteils oder durch Veränderungen im Bedarf der Kinder. Es ist wichtig, die rechtlichen Möglichkeiten zu kennen, um Anpassungen der Unterhaltspflicht rechtzeitig vorzunehmen.

Praktische Insights:Es ist empfehlenswert, eine schriftliche Vereinbarung über die Unterhaltspflicht zu treffen, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine solche Vereinbarung sollte von einem Anwalt geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie rechtlich bindend ist. Zudem sollten Eltern regelmäßig die finanziellen Verhältnisse und die Bedürfnisse ihrer Kinder überprüfen, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterhaltspflicht bei mehreren Kindern eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt. Eltern sollten sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse aller Kinder angemessen berücksichtigt werden.

Verteilung der Unterhaltszahlungen

Die ist ein zentrales Thema im Familienrecht, das für viele Eltern von großer Bedeutung ist. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Aspekte der Unterhaltsberechnung und -verteilung erläutert, um ein besseres Verständnis für die gesetzlichen Vorgaben und individuellen Vereinbarungen zu schaffen.

Die Berechnung der Unterhaltszahlungen erfolgt in der Regel nach dem Einkommen der unterhaltspflichtigen Person. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie:

- Das monatliche Nettoeinkommen

- Die Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder

- Die Lebenshaltungskosten des Unterhaltspflichtigen

- Besondere Bedürfnisse des Kindes, wie z.B. Kosten für Bildung oder medizinische Versorgung

Die Berechnung erfolgt oft mithilfe von Unterhaltsleitlinien, die von den Gerichten in Deutschland herausgegeben werden. Diese Leitlinien bieten eine klare Struktur, wie die Zahlungen festgelegt werden sollten.

In vielen Fällen erfolgt die anteilig, insbesondere wenn mehrere Kinder im Spiel sind. Dies bedeutet, dass die Zahlungen gleichmäßig auf die Kinder verteilt werden, es sei denn, es gibt besondere Umstände, die eine abweichende Regelung rechtfertigen. Zum Beispiel kann ein Kind aufgrund von besonderen Bedürfnissen einen höheren Anteil erhalten.

Das Sorgerecht und das Umgangsrecht können ebenfalls einen Einfluss auf die Höhe und Verteilung der Unterhaltszahlungen haben. In Fällen, in denen ein Elternteil mehr Zeit mit den Kindern verbringt, kann dies die finanzielle Verantwortung beeinflussen. Gerichte berücksichtigen solche Faktoren, wenn sie die Unterhaltspflicht festlegen.

Die finanziellen Verhältnisse der Eltern können sich im Laufe der Zeit ändern, was direkte Auswirkungen auf die Unterhaltspflicht hat. Wenn ein Elternteil beispielsweise seinen Job verliert oder eine Gehaltserhöhung erhält, kann dies zu einer Neuberechnung der Unterhaltszahlungen führen. In solchen Fällen ist es wichtig, rechtzeitig rechtliche Schritte einzuleiten, um eine Anpassung der Zahlungen zu beantragen.

Eltern haben die Möglichkeit, einvernehmliche Vereinbarungen über die zu treffen. Solche Vereinbarungen können von den gesetzlichen Regelungen abweichen, sollten jedoch rechtlich bindend sein. Es ist ratsam, solche Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und gegebenenfalls von einem Anwalt überprüfen zu lassen, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ein komplexes Thema ist, das viele rechtliche und persönliche Faktoren berücksichtigt. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich über die geltenden Gesetze und Regelungen zu informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Rechte und Pflichten zu verstehen.

Einfluss von Sorgerecht und Umgangsrecht

Das Thema auf die Unterhaltspflicht ist von großer Bedeutung und sollte eingehend betrachtet werden. In vielen Fällen sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die das Sorgerecht und das Umgangsrecht betreffen, eng mit den finanziellen Verpflichtungen der Eltern verknüpft. Diese Verknüpfung kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Unterhaltspflicht haben.

Das Sorgerecht bezieht sich auf die rechtlichen Rechte und Pflichten der Eltern gegenüber ihren Kindern. Es umfasst Entscheidungen über die Erziehung, Bildung und gesundheitliche Versorgung des Kindes. In Deutschland wird das Sorgerecht in der Regel beiden Elternteilen gemeinsam zuerkannt, es kann jedoch auch alleinigem Sorgerecht unterliegen, wenn dies im besten Interesse des Kindes ist.

Das Umgangsrecht hingegen bezieht sich auf das Recht des Kindes, Kontakt zu dem Elternteil zu haben, bei dem es nicht lebt. Dieses Recht ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer Beziehung zwischen dem Kind und beiden Elternteilen. Das Umgangsrecht kann auch die finanziellen Verpflichtungen beeinflussen, insbesondere wenn es um die Verteilung der Unterhaltszahlungen geht.

Der Zusammenhang zwischen Sorgerecht, Umgangsrecht und Unterhaltspflicht ist komplex. Wenn ein Elternteil das alleinige Sorgerecht hat, könnte dies die Unterhaltspflicht des anderen Elternteils beeinflussen. Beispielsweise könnte der Elternteil mit dem Sorgerecht eine höhere finanzielle Verantwortung tragen, während der andere Elternteil möglicherweise geringere Zahlungen leisten muss, da er weniger Zeit mit dem Kind verbringt.

- Regelmäßiger Umgang: Wenn ein Elternteil regelmäßigen Umgang mit dem Kind hat, kann dies die Höhe des Unterhalts beeinflussen, da die Kosten für die Betreuung und Erziehung teilweise geteilt werden können.

- Wechselmodell: In Fällen des Wechselmodells, wo das Kind abwechselnd bei beiden Elternteilen lebt, kann die Unterhaltspflicht neu bewertet werden, um die finanziellen Belastungen gerecht zu verteilen.

- Einvernehmliche Vereinbarungen: Eltern können auch einvernehmliche Vereinbarungen treffen, die den Unterhalt und die Umgangsregelungen berücksichtigen. Solche Vereinbarungen sollten jedoch rechtlich bindend sein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Gerichte berücksichtigen bei Entscheidungen über Sorgerecht und Umgangsrecht auch die finanziellen Aspekte. In vielen Fällen müssen sie abwägen, wie die Unterhaltspflicht im besten Interesse des Kindes geregelt werden kann. Gerichtliche Entscheidungen können daher erheblichen Einfluss auf die finanzielle Verantwortung der Eltern haben.

Zusammenfassend ist der Einfluss von Sorgerecht und Umgangsrecht auf die Unterhaltspflicht ein vielschichtiges Thema, das nicht nur rechtliche, sondern auch emotionale und finanzielle Dimensionen umfasst. Es ist wichtig, dass Eltern sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sind und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um die bestmögliche Lösung für ihre Familie zu finden.

Änderungen der Unterhaltspflicht

Die Unterhaltspflicht ist ein dynamisches rechtliches Konzept, das sich im Laufe der Zeit ändern kann. Es ist wichtig zu verstehen, welche Faktoren diese Änderungen beeinflussen und wie sie sich auf die finanziellen Verpflichtungen der Eltern auswirken. In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Aspekte und Gründe für Änderungen der Unterhaltspflicht detailliert erläutert.

Einfluss von finanziellen Veränderungen

Eine der häufigsten Ursachen für Änderungen der Unterhaltspflicht sind finanzielle Veränderungen der Eltern. Wenn ein Elternteil beispielsweise seinen Arbeitsplatz verliert oder eine Gehaltserhöhung erhält, kann dies die Höhe des zu zahlenden Unterhalts beeinflussen. In solchen Fällen haben die betroffenen Elternteile das Recht, eine Anpassung der Unterhaltspflicht zu beantragen. Es ist entscheidend, dass beide Elternteile die finanziellen Verhältnisse offenlegen, um eine faire Neubewertung der Unterhaltspflicht zu ermöglichen.

Änderung der Lebensumstände

Die Lebensumstände eines Elternteils können ebenfalls zu einer Anpassung der Unterhaltspflicht führen. Wenn ein Elternteil beispielsweise in eine neue Beziehung eintritt oder eine weitere Familie gründet, kann dies die finanziellen Verpflichtungen beeinflussen. Gerichte berücksichtigen in solchen Fällen die gesamte finanzielle Situation des Elternteils, einschließlich der neuen Verpflichtungen gegenüber anderen Kindern oder Partnern.

Wichtige Fristen und Formalitäten

Bei Änderungen der Unterhaltspflicht sind bestimmte Fristen und Formalitäten zu beachten. Eltern müssen in der Regel innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens einen Antrag auf Änderung der Unterhaltspflicht stellen. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die notwendigen Schritte zu informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. Eine rechtzeitige Anpassung kann dazu beitragen, finanzielle Schwierigkeiten zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse des Kindes weiterhin erfüllt werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Änderungen der Unterhaltspflicht sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Es ist wichtig, die relevanten Paragraphen zu kennen, um zu verstehen, unter welchen Bedingungen eine Anpassung möglich ist. In vielen Fällen müssen die Änderungen durch ein Gericht bestätigt werden, insbesondere wenn es um erhebliche Beträge geht oder wenn eine Einigung zwischen den Eltern nicht erzielt werden kann.

Einvernehmliche Änderungen

In einigen Fällen können Eltern auch einvernehmliche Änderungen der Unterhaltspflicht vereinbaren. Diese Vereinbarungen sollten jedoch schriftlich festgehalten und, wenn möglich, von einem Gericht genehmigt werden. Durch eine einvernehmliche Regelung können Eltern oft Konflikte vermeiden und eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden.

Fazit

Die Anpassung der Unterhaltspflicht ist ein komplexer Prozess, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, die finanziellen Verhältnisse, Lebensumstände und rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, um eine faire und angemessene Lösung zu finden. Eltern sollten sich regelmäßig über ihre Verpflichtungen informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder stets im Vordergrund stehen.

Änderung der finanziellen Verhältnisse

Die eines Elternteils kann erhebliche Auswirkungen auf die Unterhaltspflicht haben. Diese Veränderungen können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Gehaltskürzungen oder sogar durch eine neue Familiengründung. Es ist entscheidend, die rechtlichen Möglichkeiten zu verstehen, die in solchen Fällen zur Verfügung stehen.

Wenn ein Elternteil seine finanzielle Situation ändert, ist es wichtig, dies umgehend dem anderen Elternteil und gegebenenfalls dem zuständigen Familiengericht mitzuteilen. Eine solche Mitteilung kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und rechtliche Schritte zu klären.

- Arbeitslosigkeit: Wenn ein Elternteil arbeitslos wird, kann dies zu einer Reduzierung der Unterhaltszahlungen führen. In solchen Fällen muss der betroffene Elternteil nachweisen, dass er aktiv nach Arbeit sucht.

- Gehaltskürzungen: Ein Rückgang des Einkommens aufgrund von Gehaltskürzungen kann ebenfalls eine Anpassung der Unterhaltspflicht erforderlich machen. Hierbei sind die genauen Umstände zu berücksichtigen.

- Neue Familiengründung: Wenn ein Elternteil eine neue Beziehung eingeht und weitere Kinder hat, kann dies ebenfalls die finanzielle Belastung erhöhen und die Unterhaltspflicht beeinflussen.

Die rechtlichen Grundlagen zur Anpassung der Unterhaltspflicht sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Eltern sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Änderung der finanziellen Verhältnisse nicht automatisch zu einer Reduzierung der Unterhaltszahlungen führt. Vielmehr müssen die Umstände sorgfältig geprüft werden, um zu entscheiden, ob und in welchem Umfang eine Anpassung der Zahlungen gerechtfertigt ist.

Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Unterhaltspflicht vorübergehend ausgesetzt wird, wenn ein Elternteil vorübergehend in einer finanziellen Notlage ist. In solchen Fällen ist es ratsam, rechtzeitig einen Rechtsanwalt zu konsultieren, um die besten Schritte zu erörtern.

Zusammenfassend ist es wichtig, dass Eltern sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sind, wenn sich ihre finanziellen Verhältnisse ändern. Eine proaktive Kommunikation und rechtzeitige Maßnahmen können helfen, rechtliche Probleme zu vermeiden und das Wohl des Kindes zu gewährleisten.

Wichtige Fristen und Formalitäten

Die Änderung der Unterhaltspflicht ist ein komplexes Thema, das viele Familien betrifft. Insbesondere wenn sich die finanziellen oder persönlichen Umstände ändern, müssen Eltern sicherstellen, dass sie die notwendigen Schritte unternehmen, um die Anpassungen rechtzeitig und korrekt vorzunehmen. In diesem Abschnitt werden die wichtigen Fristen und Formalitäten erläutert, die bei Änderungen der Unterhaltspflicht beachtet werden müssen.

Wenn sich die finanzielle Situation eines Elternteils ändert, ist es wichtig, dass die betroffene Person sofortige Maßnahmen ergreift. In der Regel müssen Änderungen der Unterhaltspflicht schriftlich beantragt werden. Die Frist für die Einreichung eines Antrags beträgt in der Regel drei Monate ab dem Zeitpunkt, an dem die Änderung der Umstände eintritt. Dies bedeutet, dass Eltern, die eine Reduzierung oder Erhöhung der Unterhaltszahlungen beantragen möchten, dies zeitnah tun sollten, um finanzielle Nachteile zu vermeiden.

Bei der Beantragung von Änderungen sind bestimmte formale Anforderungen zu beachten. Dazu gehören:

- Schriftliche Antragstellung: Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden, um rechtlich anerkannt zu werden.

- Nachweise: Es müssen Nachweise über die geänderten finanziellen Verhältnisse beigefügt werden, z.B. Gehaltsabrechnungen oder Steuerbescheide.

- Fristen einhalten: Alle Anträge müssen innerhalb der festgelegten Fristen eingereicht werden, um eine rechtzeitige Bearbeitung zu gewährleisten.

Es kann ratsam sein, vor der Einreichung eines Antrags rechtlichen Rat einzuholen. Ein Anwalt für Familienrecht kann dabei helfen, die richtigen Schritte zu unternehmen und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Dokumente korrekt ausgefüllt sind. Dies kann nicht nur Zeit sparen, sondern auch rechtliche Probleme verhindern.

In einigen Fällen kann es notwendig sein, eine gerichtliche Klärung der Unterhaltspflicht herbeizuführen. Wenn Eltern sich nicht einig sind oder wenn ein Elternteil die Änderungen nicht akzeptiert, kann das Gericht eingeschaltet werden. Hierbei gelten spezielle Fristen für die Einreichung von Klagen oder Anträgen, die ebenfalls beachtet werden müssen.

Nach der Einreichung des Antrags ist es wichtig, alle Dokumente und Korrespondenzen sorgfältig zu dokumentieren. Eltern sollten alle relevanten Informationen aufbewahren, um im Falle von Rückfragen oder Streitigkeiten gut vorbereitet zu sein. Eine gründliche Nachverfolgung der eingereichten Anträge und deren Status kann ebenfalls hilfreich sein, um sicherzustellen, dass die Änderungen zeitnah umgesetzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Änderungen der Unterhaltspflicht bestimmte Fristen und Formalitäten zu beachten sind. Durch rechtzeitige Anträge, die Einhaltung formaler Anforderungen und gegebenenfalls die Inanspruchnahme rechtlicher Beratung können Eltern sicherstellen, dass ihre Unterhaltspflichten korrekt und fair angepasst werden.

Häufig gestellte Fragen

- Wann endet die Unterhaltspflicht für ein Kind?

Die Unterhaltspflicht endet in der Regel, wenn das Kind volljährig wird oder eine eigene Erwerbstätigkeit aufnimmt. Ausnahmen gibt es, wenn das Kind in Ausbildung oder Studium ist.

- Gilt die Unterhaltspflicht auch über die Volljährigkeit hinaus?

Ja, wenn das Kind eine Ausbildung oder ein Studium absolviert, kann die Unterhaltspflicht über das 18. Lebensjahr hinaus bestehen.

- Was passiert, wenn das Kind ein eigenes Einkommen hat?

Wenn das Kind finanziell unabhängig ist, kann dies die Unterhaltspflicht aufheben. Das Einkommen spielt also eine entscheidende Rolle.

- Wie wird die Unterhaltspflicht bei mehreren Kindern geregelt?

Die Unterhaltspflicht wird in der Regel anteilig aufgeteilt. Es ist wichtig, die Berechnung der Unterhaltsbeträge zu verstehen.

- Kann die Unterhaltspflicht geändert werden?

Ja, die Unterhaltspflicht kann sich ändern, insbesondere wenn sich die finanziellen Verhältnisse eines Elternteils ändern. Hier sind rechtliche Möglichkeiten zu beachten.