In diesem Artikel wird die rechtliche Bindung von Schlichtungsvereinbarungen untersucht. Schlichtungsvereinbarungen sind zunehmend beliebte Mittel zur Konfliktlösung, die sowohl in der Wirtschaft als auch im privaten Bereich Anwendung finden. Sie bieten eine Alternative zu langwierigen und kostspieligen Gerichtsverfahren. Doch wie bindend sind solche Vereinbarungen tatsächlich?

Was ist eine Schlichtungsvereinbarung?

Eine Schlichtungsvereinbarung ist ein rechtlicher Vertrag, der die Parteien dazu verpflichtet, ihre Streitigkeiten durch einen neutralen Dritten, den Schlichter, zu lösen. Diese Methode gilt als effizient, da sie oft schneller und günstiger ist als ein Gerichtsverfahren. Die Parteien behalten die Kontrolle über den Lösungsprozess und können oft eine einvernehmliche Lösung erzielen.

Rechtliche Grundlagen der Schlichtungsvereinbarung

Die rechtlichen Grundlagen für Schlichtungsvereinbarungen sind in Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Insbesondere die Vorschriften zur Mediation und Schlichtung bieten einen Rahmen, der die Durchführung solcher Verfahren unterstützt. Diese Regelungen sind entscheidend für die Rechtsverbindlichkeit von Schlichtungsvereinbarungen.

Vorteile einer Schlichtungsvereinbarung

- Zeitersparnis: Schlichtungsverfahren sind in der Regel schneller als Gerichtsverfahren.

- Kosteneffizienz: Die Kosten sind oft wesentlich geringer.

- Flexibilität: Die Parteien können den Prozess und die Lösung selbst gestalten.

- Vertraulichkeit: Schlichtungsverfahren sind in der Regel nicht öffentlich.

Sind Schlichtungsvereinbarungen bindend?

Die Bindungswirkung einer Schlichtungsvereinbarung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Formulierung der Vereinbarung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In der Praxis sind Schlichtungsvereinbarungen meist bindend, wenn sie klar und eindeutig formuliert sind und die Parteien die Schlichtung freiwillig akzeptiert haben.

Gerichtliche Durchsetzbarkeit

Die Durchsetzbarkeit von Schlichtungsvereinbarungen kann vor Gericht angefochten werden, insbesondere wenn eine Partei die Vereinbarung nicht einhält oder wenn die Schlichtung als unfair empfunden wird. In solchen Fällen kann das Gericht entscheiden, ob die Schlichtungsvereinbarung rechtlich durchsetzbar ist.

Schlichtungsvereinbarungen in verschiedenen Rechtsbereichen

Die Anwendung von Schlichtungsvereinbarungen variiert je nach Rechtsbereich. Im Familienrecht wird Schlichtung häufig genutzt, um Konflikte zwischen Ehepartnern oder in Sorgerechtsfragen zu lösen. Im Arbeitsrecht können Schlichtungsvereinbarungen helfen, Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu klären, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt.

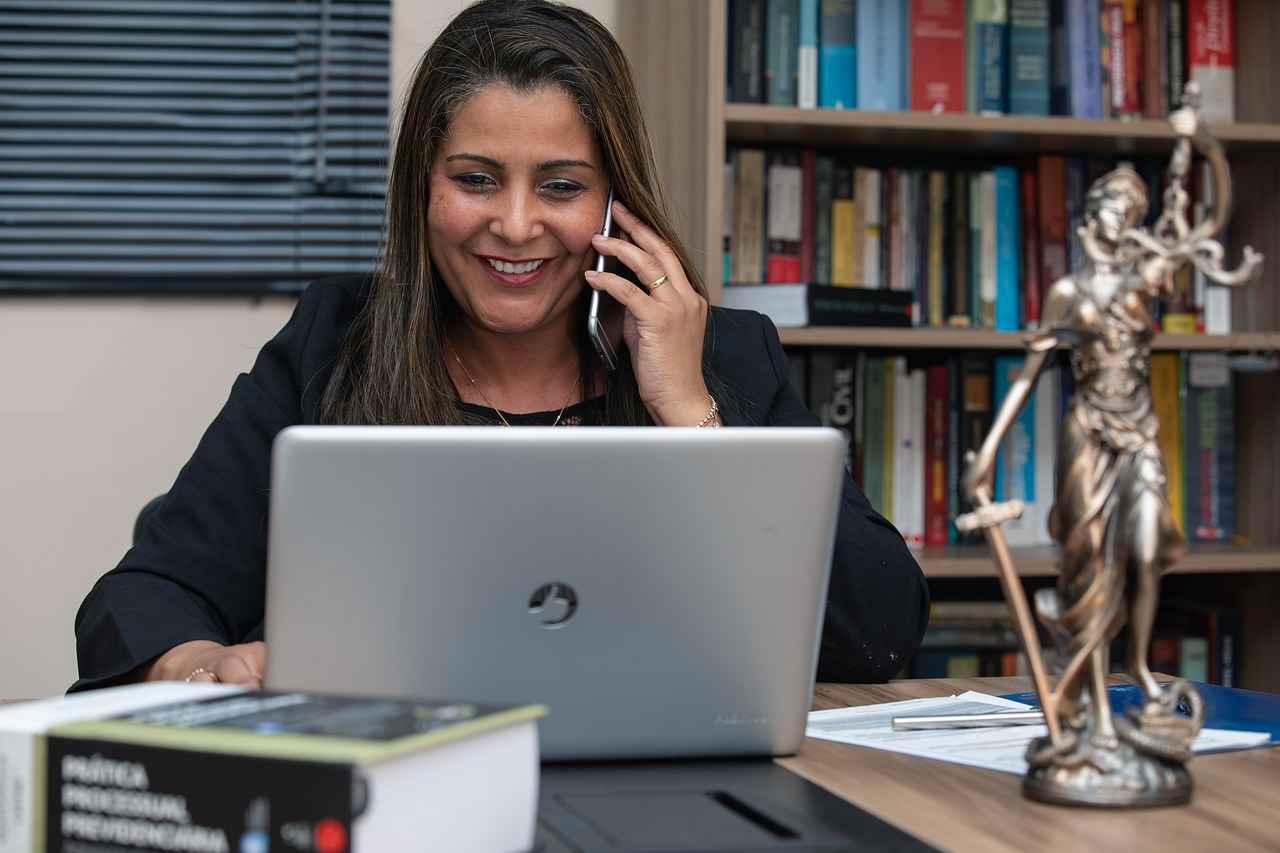

Praktische Tipps zur Erstellung einer Schlichtungsvereinbarung

- Klare Definitionen: Die Vereinbarung sollte klare Definitionen der Streitigkeiten und des Schlichtungsverfahrens enthalten.

- Rechtsberatung: Es ist ratsam, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schlichtungsvereinbarungen eine wertvolle Alternative zu traditionellen Gerichtsverfahren darstellen. Ihre rechtliche Bindung hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, die sorgfältig berücksichtigt werden sollten.

Was ist eine Schlichtungsvereinbarung?

Eine Schlichtungsvereinbarung ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Streitbeilegung. Sie stellt einen Vertrag dar, der die beteiligten Parteien dazu verpflichtet, ihre Konflikte nicht vor Gericht, sondern durch ein Schlichtungsverfahren zu lösen. Diese Form der Streitbeilegung hat sich als effizient und kostengünstig erwiesen, was sie zu einer attraktiven Alternative zu traditionellen Gerichtsverfahren macht.

Im Rahmen einer Schlichtungsvereinbarung erklären die Parteien, dass sie bereit sind, ihre Differenzen in einem strukturierten Prozess zu klären, der von einem neutralen Dritten, dem Schlichter, geleitet wird. Der Schlichter hat die Aufgabe, die Diskussion zu moderieren und den Parteien zu helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dies geschieht oft in einem vertraulichen Rahmen, was den Parteien die Möglichkeit gibt, offen über ihre Anliegen zu sprechen.

Ein wesentlicher Vorteil der Schlichtungsvereinbarung ist die Zeiteinsparung. Im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren, das sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen kann, ist die Schlichtung in der Regel viel schneller. Die Parteien können oft innerhalb weniger Wochen zu einer Lösung gelangen. Darüber hinaus sind die Kosten für die Schlichtung in der Regel deutlich geringer, da weniger formale Verfahren und weniger rechtliche Schritte erforderlich sind.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Schlichtungsvereinbarungen sind in Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Insbesondere die Vorschriften zur Mediation und Schlichtung bieten einen klaren rechtlichen Rahmen, der die Durchführung solcher Verfahren regelt. Dies gibt den Parteien die Sicherheit, dass ihre Vereinbarung rechtsverbindlich ist, solange sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

- Flexibilität: Schlichtungsvereinbarungen können an die spezifischen Bedürfnisse der Parteien angepasst werden, was eine maßgeschneiderte Lösung ermöglicht.

- Vertraulichkeit: Die Verfahren sind in der Regel vertraulich, was bedeutet, dass die Details der Schlichtung nicht öffentlich werden.

- Erhalt der Beziehungen: Durch die Schlichtung haben die Parteien die Möglichkeit, ihre Geschäfts- oder persönlichen Beziehungen zu erhalten, was in einem Gerichtsverfahren oft nicht der Fall ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Schlichtungsvereinbarung eine effektive Methode zur Lösung von Streitigkeiten darstellt, die sowohl Zeit als auch Kosten spart. Sie fördert eine konstruktive Kommunikation zwischen den Parteien und bietet eine Plattform für die Entwicklung einvernehmlicher Lösungen. In einer Welt, in der Konflikte unvermeidlich sind, stellt die Schlichtung eine wertvolle Alternative dar, die sowohl rechtliche als auch zwischenmenschliche Vorteile bietet.

Rechtliche Grundlagen der Schlichtungsvereinbarung

In Deutschland sind die rechtlichen Grundlagen für Schlichtungsvereinbarungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Diese Regelungen sind entscheidend, um die Rahmenbedingungen für die Mediation und Schlichtung zu definieren. Schlichtungsvereinbarungen sind Verträge, die die Parteien an die Verpflichtung binden, ihre Streitigkeiten auf diesem Weg zu lösen, bevor sie den Rechtsweg beschreiten.

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Das BGB enthält spezifische Vorschriften, die die Mediation und Schlichtung betreffen. Insbesondere § 1 BGB regelt die Grundsätze der Vertragsfreiheit und die Möglichkeit, Schlichtungsverfahren zu vereinbaren.

- Zivilprozessordnung (ZPO): Die ZPO bietet ebenfalls wichtige Bestimmungen, die die Schlichtung unterstützen. Sie legt fest, unter welchen Umständen Schlichtungsvereinbarungen bindend sind und wie sie vor Gericht durchgesetzt werden können.

- EU-Richtlinien: Auf europäischer Ebene gibt es Richtlinien, die die Schlichtung in grenzüberschreitenden Streitigkeiten fördern. Diese Richtlinien sorgen dafür, dass Schlichtungsvereinbarungen auch international anerkannt werden.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Schlichtungsvereinbarungen in Deutschland sind darauf ausgelegt, die Nutzung von Schlichtungsverfahren zu fördern. Die Vorteile dieser Verfahren sind vielfältig. Sie ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Streitbeilegung im Vergleich zu Gerichtsverfahren. Die Parteien haben die Möglichkeit, die Kontrolle über den Lösungsprozess zu behalten und eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bindungswirkung von Schlichtungsvereinbarungen. Diese ist in der Praxis oft gegeben, wenn die Vereinbarung klar und eindeutig formuliert ist und die Parteien die Schlichtung freiwillig akzeptiert haben. Die Durchsetzbarkeit solcher Vereinbarungen kann jedoch vor Gericht angefochten werden, insbesondere wenn eine Partei der Meinung ist, dass die Schlichtung unfair war oder nicht den vereinbarten Bedingungen entsprach.

Die Anwendung von Schlichtungsvereinbarungen erstreckt sich über verschiedene Rechtsbereiche, darunter das Familienrecht, Arbeitsrecht und Handelsrecht. In jedem dieser Bereiche gibt es spezifische Anforderungen und Besonderheiten, die bei der Erstellung einer Schlichtungsvereinbarung berücksichtigt werden müssen.

Insgesamt zeigt sich, dass die rechtlichen Grundlagen für Schlichtungsvereinbarungen in Deutschland gut strukturiert sind und eine wertvolle Alternative zu herkömmlichen Gerichtsverfahren darstellen. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist entscheidend, um die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit solcher Vereinbarungen sicherzustellen.

Gesetzliche Regelungen in Deutschland

In Deutschland ist die Schlichtung ein zunehmend wichtiger Bestandteil der Konfliktlösung. Die gesetzlichen Regelungen, die die Durchführung von Schlichtungsverfahren unterstützen, sind darauf ausgelegt, die Nutzung von Schlichtung als effektive Alternative zu Gerichtsverfahren zu fördern. Diese Regelungen bieten nicht nur einen rechtlichen Rahmen, sondern auch Anreize für die Parteien, sich auf eine einvernehmliche Lösung zu einigen. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der gesetzlichen Regelungen in Deutschland näher erläutert.

Die rechtlichen Grundlagen für Schlichtungsverfahren in Deutschland sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sowie in der Zivilprozessordnung (ZPO) verankert. Diese Gesetze definieren die Rahmenbedingungen, unter denen Schlichtungsvereinbarungen zustande kommen und welche Anforderungen an deren Wirksamkeit gestellt werden. Ein zentrales Ziel dieser Regelungen ist es, die Effizienz des Justizsystems zu erhöhen und die Belastung der Gerichte zu verringern.

- Förderung der Mediation: Das BGB regelt die Mediation und legt fest, dass die Parteien die Möglichkeit haben, ihre Streitigkeiten durch einen neutralen Dritten, den Mediator, zu klären. Dies geschieht oft in einem vertraulichen Rahmen, was den Parteien ermöglicht, offen zu kommunizieren.

- Verbindlichkeit der Vereinbarungen: Eine Schlichtungsvereinbarung ist in der Regel dann bindend, wenn sie schriftlich festgehalten und von beiden Parteien unterzeichnet wird. Die ZPO stellt sicher, dass solche Vereinbarungen vor Gericht durchsetzbar sind, sofern sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

- Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung: Wenn eine Partei die Schlichtungsvereinbarung nicht einhält, kann die andere Partei rechtliche Schritte einleiten. Dies zeigt die Ernsthaftigkeit, mit der solche Vereinbarungen behandelt werden sollten.

Zusätzlich zu den nationalen Regelungen hat Deutschland auch internationale Verpflichtungen übernommen, die die Schlichtung betreffen. Die EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung (ADR) und die EU-Verordnung über Online-Streitbeilegung (ODR) fördern die Nutzung von Schlichtungsverfahren in grenzüberschreitenden Streitigkeiten und tragen dazu bei, ein einheitliches Regelwerk innerhalb der EU zu schaffen.

Die gesetzliche Unterstützung von Schlichtungsverfahren in Deutschland hat mehrere Vorteile:

- Kosteneffizienz: Schlichtungsverfahren sind in der Regel kostengünstiger als Gerichtsverfahren, was sie zu einer attraktiven Option für viele Parteien macht.

- Zeitersparnis: Die Dauer eines Schlichtungsverfahrens ist oft deutlich kürzer als die eines Gerichtsverfahrens, was den Parteien ermöglicht, schneller zu einer Lösung zu kommen.

- Erhalt der Geschäftsbeziehungen: Durch die einvernehmliche Lösung von Streitigkeiten können oft langjährige Geschäftsbeziehungen erhalten bleiben.

Insgesamt zeigen die gesetzlichen Regelungen in Deutschland, dass Schlichtung als ernsthafte und effektive Alternative zu Gerichtsverfahren anerkannt ist. Die Unterstützung durch das BGB und die ZPO, in Kombination mit EU-Richtlinien, schafft einen robusten Rahmen für die Durchführung von Schlichtungsverfahren und fördert eine Kultur der Konfliktlösung, die auf Zusammenarbeit und Verständigung basiert.

Die Rolle der Zivilprozessordnung

ist entscheidend für das Verständnis der Schlichtungsvereinbarungen in Deutschland. Die Zivilprozessordnung (ZPO) regelt die Verfahren, die in Zivilstreitigkeiten angewendet werden, und enthält spezifische Bestimmungen zur Schlichtung und Mediation. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen sind wichtig, um den Parteien eine alternative Konfliktlösung zu bieten, die oft weniger zeitaufwendig und kostspielig ist als ein Gerichtsverfahren.

Die ZPO fördert aktiv die Schlichtung, indem sie Verfahren festlegt, die die Nutzung von Schlichtungsvereinbarungen erleichtern. Diese Vereinbarungen sind bindend, wenn sie bestimmten rechtlichen Anforderungen entsprechen. Ein zentrales Element der ZPO ist die Möglichkeit, dass die Parteien ihre Streitigkeiten durch einen neutralen Dritten, den Schlichter, klären lassen. Dies schafft eine strukturierte Umgebung, in der die Parteien ihre Positionen darlegen und gemeinsam nach Lösungen suchen können.

- § 1 ZPO beschreibt die Grundsätze der Verfahrensordnung und betont die Förderung der Schlichtung.

- § 15 ZPO behandelt die Möglichkeit der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens vor einer Klageerhebung.

- § 278 ZPO legt fest, dass das Gericht die Parteien zur Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren anregen kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bindungswirkung einer Schlichtungsvereinbarung. Die ZPO stellt klar, dass eine Schlichtungsvereinbarung bindend ist, wenn sie schriftlich festgehalten wird und die Parteien dem Verfahren zustimmen. Dies bedeutet, dass die Parteien sich verpflichten, die im Rahmen der Schlichtung erzielten Ergebnisse zu akzeptieren. Diese Bindungswirkung ist entscheidend, um Rechtssicherheit zu gewährleisten und die Parteien zu ermutigen, an dem Verfahren teilzunehmen.

Die ZPO sieht auch vor, dass in bestimmten Fällen eine Schlichtungsvereinbarung gerichtlich durchgesetzt werden kann. Dies ist besonders relevant, wenn eine Partei die Vereinbarung nicht einhält oder sich weigert, die Ergebnisse der Schlichtung zu akzeptieren. In solchen Fällen können die Gerichte angerufen werden, um die Einhaltung der Vereinbarung zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zivilprozessordnung eine wesentliche Rolle bei der Etablierung und Durchsetzung von Schlichtungsvereinbarungen in Deutschland spielt. Die gesetzlichen Regelungen fördern die Nutzung von Schlichtungsverfahren und bieten einen klaren Rahmen, der die Bindungswirkung solcher Vereinbarungen unterstützt. Dies trägt dazu bei, dass Konflikte effizient und einvernehmlich gelöst werden können, was letztendlich im Interesse aller Beteiligten ist.

Relevante EU-Richtlinien

Die Europäische Union hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte bei der Förderung der Schlichtung in grenzüberschreitenden Streitigkeiten erzielt. Diese Entwicklungen sind insbesondere durch die Schaffung von Richtlinien geprägt, die darauf abzielen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anerkennung und Durchsetzung von Schlichtungsvereinbarungen zu verbessern.

- Richtlinie 2008/52/EG: Diese Richtlinie, auch bekannt als die Mediation-Richtlinie, legt den rechtlichen Rahmen für die Mediation in Zivil- und Handelssachen fest. Sie fördert die Nutzung von Mediation als Alternative zu Gerichtsverfahren und stellt sicher, dass die Ergebnisse von Schlichtungsverfahren in den Mitgliedstaaten anerkannt werden.

- Richtlinie 2013/11/EU: Diese Richtlinie betrifft die alternative Streitbeilegung (ASB) und zielt darauf ab, Verbraucherstreitigkeiten effizient und schnell zu lösen. Sie fördert die Nutzung von Schlichtungsstellen und stellt sicher, dass Verbraucher Zugang zu fairen und transparenten Verfahren haben.

- Verordnung (EU) Nr. 1215/2012: Diese Verordnung regelt die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen innerhalb der EU. Sie erleichtert die Durchsetzung von Schlichtungsvereinbarungen über nationale Grenzen hinweg.

Die oben genannten Richtlinien schaffen nicht nur einen einheitlichen rechtlichen Rahmen, sondern tragen auch dazu bei, das Vertrauen in die Schlichtung zu stärken. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der Unternehmen und Verbraucher zunehmend grenzüberschreitend agieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung von Transparenz und Fairness in Schlichtungsverfahren. Die EU-Richtlinien verlangen, dass die Verfahren fair, unparteiisch und effizient sind. Dies bedeutet, dass die Parteien die Möglichkeit haben sollten, ihre Sichtweisen darzulegen und aktiv an der Lösungsfindung teilzunehmen.

Die EU hat auch Initiativen ins Leben gerufen, um die Sensibilisierung für Schlichtungsverfahren zu erhöhen. Dazu gehören Schulungen für Mediatoren und Informationskampagnen, die darauf abzielen, die Vorteile der Schlichtung hervorzuheben. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass Schlichtung als ernsthafte Alternative zu Gerichtsverfahren wahrgenommen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EU-Richtlinien einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Schlichtung in grenzüberschreitenden Streitigkeiten leisten. Sie schaffen nicht nur einen rechtlichen Rahmen, sondern fördern auch die Akzeptanz und Nutzung von Schlichtungsverfahren in der gesamten Union. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer effizienteren und benutzerfreundlicheren Justizlandschaft in Europa.

Vorteile einer Schlichtungsvereinbarung

In der heutigen rechtlichen Landschaft gewinnt die Schlichtung zunehmend an Bedeutung. Schlichtungsvereinbarungen bieten nicht nur eine alternative Streitbeilegungsmethode, sondern bringen auch zahlreiche Vorteile mit sich, die für viele Parteien attraktiv sind. In diesem Abschnitt werden wir die näher betrachten und die Gründe erläutern, warum diese Methode der Konfliktlösung in vielen Fällen bevorzugt wird.

- Zeitersparnis: Schlichtungsverfahren sind in der Regel deutlich schneller als gerichtliche Verfahren. Dies liegt daran, dass die Parteien nicht auf die oft langen Wartezeiten eines Gerichtsverfahrens angewiesen sind. Durch die schnellere Lösung können die Parteien schneller zu einer Einigung gelangen.

- Kosteneffizienz: Die Kosten für Schlichtungsverfahren sind in der Regel geringer als die Kosten für ein Gerichtsverfahren. Dies liegt nicht nur an den geringeren Anwaltskosten, sondern auch an der Einsparung von Gerichtskosten und anderen damit verbundenen Ausgaben.

- Kontrolle über den Lösungsprozess: Eine Schlichtungsvereinbarung ermöglicht es den Parteien, den Rahmen und den Verlauf des Verfahrens selbst zu bestimmen. Dies fördert eine aktivere Teilnahme und gibt den Parteien die Möglichkeit, ihre Interessen und Bedürfnisse direkt in die Lösung einzubringen.

- Einvernehmliche Lösungen: Durch den kooperativen Charakter der Schlichtung wird oft eine einvernehmliche Lösung erreicht, die für beide Parteien akzeptabel ist. Dies kann dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den Parteien zu erhalten, insbesondere in Fällen, in denen eine zukünftige Zusammenarbeit erforderlich ist.

- Vertraulichkeit: Schlichtungsverfahren sind in der Regel vertraulich, was bedeutet, dass die Parteien ihre Streitigkeiten in einem geschützten Rahmen besprechen können. Dies kann besonders wichtig sein, wenn sensible Informationen oder Geschäftsgeheimnisse betroffen sind.

- Flexibilität: Schlichtungsverfahren bieten eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Verfahrensgestaltung. Die Parteien können gemeinsam entscheiden, wie das Verfahren ablaufen soll, einschließlich der Auswahl eines Schlichters und der Bestimmung des Zeitrahmens.

- Weniger Stress: Im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren kann die Schlichtung für die Beteiligten weniger stressig sein. Der informelle Charakter des Verfahrens und die Möglichkeit, in einer weniger konfrontativen Umgebung zu verhandeln, tragen zur Stressreduktion bei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schlichtungsvereinbarungen eine Vielzahl von Vorteilen bieten, die sie zu einer attraktiven Option für die Streitbeilegung machen. Die Kombination aus Zeit- und Kostenersparnis, Kontrolle über den Prozess und der Möglichkeit, einvernehmliche Lösungen zu finden, sind entscheidende Faktoren, die viele Parteien dazu bewegen, diese Methode der Konfliktlösung in Betracht zu ziehen. In Anbetracht dieser Vorteile ist es nicht verwunderlich, dass Schlichtung in verschiedenen Rechtsbereichen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Sind Schlichtungsvereinbarungen bindend?

In der heutigen rechtlichen Landschaft ist die Frage, ob Schlichtungsvereinbarungen bindend sind, von großer Bedeutung. Diese Vereinbarungen bieten eine Alternative zu herkömmlichen Gerichtsverfahren und können in vielen Fällen eine schnellere und kostengünstigere Lösung für Streitigkeiten darstellen. In diesem Artikel werden die verschiedenen Faktoren untersucht, die die Bindungswirkung von Schlichtungsvereinbarungen beeinflussen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in Deutschland gelten.

Die Bindungswirkung einer Schlichtungsvereinbarung hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst ist die Formulierung der Vereinbarung entscheidend. Eine klare und präzise Sprache ist notwendig, um Missverständnisse zu vermeiden. Wenn die Vereinbarung vage oder unklar ist, könnte dies die Durchsetzbarkeit beeinträchtigen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Schlichtung. Beide Parteien müssen der Schlichtung zustimmen, und diese Zustimmung sollte nicht unter Druck oder Zwang erfolgen. Wenn eine Partei nachweisen kann, dass sie zur Teilnahme an der Schlichtung gezwungen wurde, könnte dies die Bindung der Vereinbarung in Frage stellen.

Zusätzlich müssen die gesetzlichen Vorschriften beachtet werden. In Deutschland sind die Bestimmungen zur Schlichtung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in der Zivilprozessordnung (ZPO) festgelegt. Diese Gesetze regeln, unter welchen Bedingungen eine Schlichtungsvereinbarung als bindend angesehen wird. Beispielsweise müssen die Parteien über die Konsequenzen einer Schlichtungsvereinbarung informiert sein, um sicherzustellen, dass sie die Tragweite ihrer Entscheidung verstehen.

In der Praxis sind Schlichtungsvereinbarungen häufig bindend, wenn sie die oben genannten Kriterien erfüllen. Ein Beispiel wäre eine Schlichtungsvereinbarung im Familienrecht, in der Eltern eine einvernehmliche Lösung für Sorgerechtsfragen suchen. Wenn beide Elternteile die Bedingungen der Vereinbarung klar verstehen und akzeptieren, ist sie in der Regel bindend.

Ein weiteres Beispiel findet sich im Arbeitsrecht: Arbeitgeber und Arbeitnehmer können eine Schlichtungsvereinbarung treffen, um Streitigkeiten über Arbeitsbedingungen zu klären. Wenn die Vereinbarung schriftlich festgehalten wird und beide Parteien sie unterzeichnen, wird sie rechtlich bindend, solange sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Obwohl viele Schlichtungsvereinbarungen bindend sind, können sie in der Praxis dennoch auf rechtliche Herausforderungen stoßen. Eine Partei könnte versuchen, die Vereinbarung vor Gericht anzufechten, insbesondere wenn sie der Meinung ist, dass die Schlichtung unfair war oder nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach. In solchen Fällen ist es entscheidend, dass die Vereinbarung gut dokumentiert und klar formuliert ist, um die Durchsetzbarkeit zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bindung von Schlichtungsvereinbarungen von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Formulierung, die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Eine sorgfältige Planung und rechtliche Beratung sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass eine Schlichtungsvereinbarung im Bedarfsfall auch tatsächlich durchsetzbar ist.

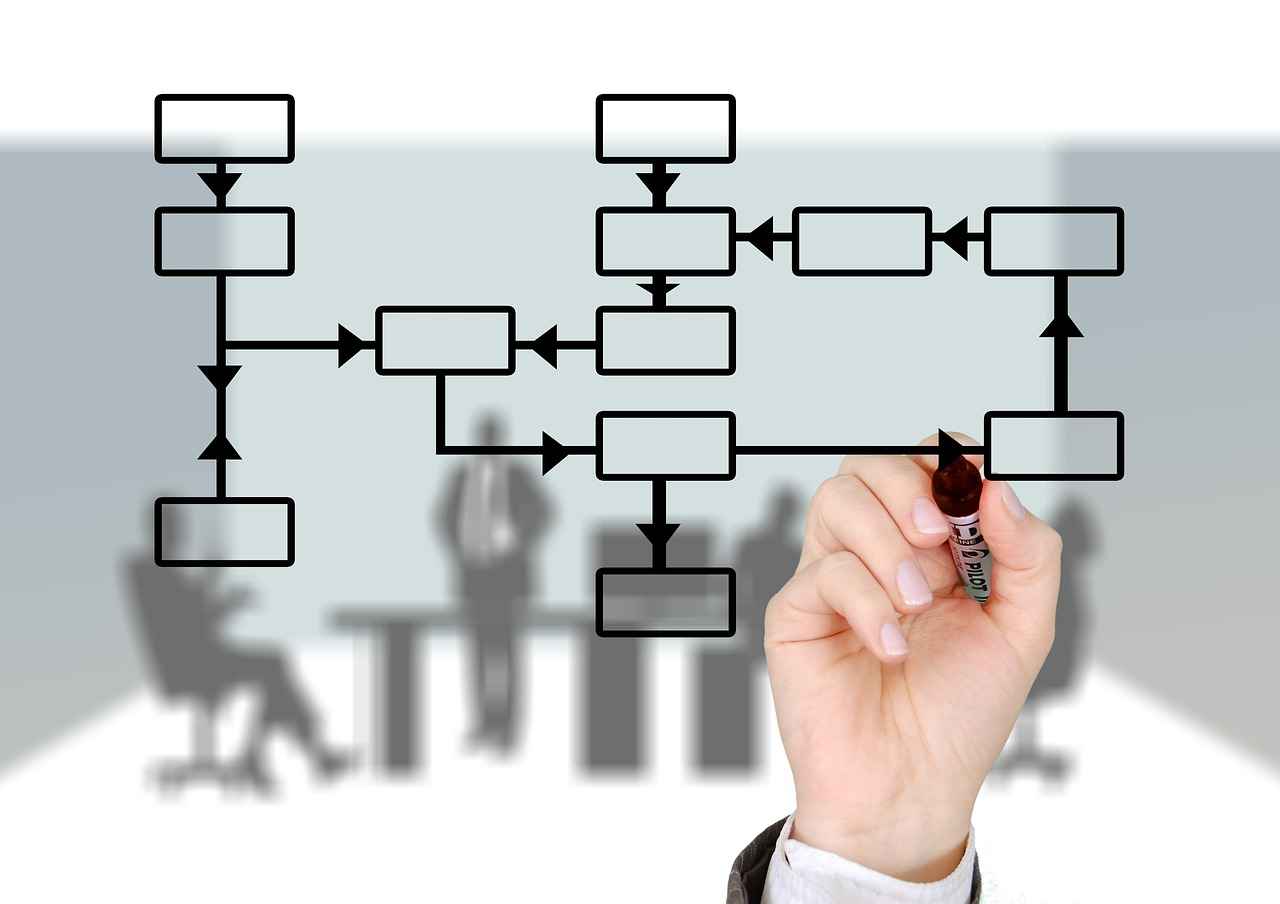

Bindungswirkung in der Praxis

In der heutigen rechtlichen Landschaft gewinnt die Schlichtung zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Bindungswirkung von Schlichtungsvereinbarungen. Diese Vereinbarungen sind nicht nur ein Mittel zur Konfliktlösung, sondern auch ein rechtliches Instrument, das die Parteien verpflichtet, ihre Streitigkeiten auf eine bestimmte Weise zu klären. In diesem Artikel werden wir die genauer untersuchen und die Faktoren beleuchten, die die Durchsetzbarkeit dieser Vereinbarungen beeinflussen.

In der Praxis sind Schlichtungsvereinbarungen oft bindend, wenn sie klar und eindeutig formuliert sind. Eine präzise Sprache ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Parteien die gleichen Erwartungen an das Verfahren haben. Wenn die Formulierungen vage oder unklar sind, kann dies zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen, die die Effektivität der Schlichtung untergraben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Freiwilligkeit der Schlichtung. Die Parteien müssen die Schlichtung freiwillig akzeptieren, was bedeutet, dass sie sich ohne Druck oder Zwang auf den Prozess einlassen sollten. Dies fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Parteien die Vereinbarung respektieren und einhalten.

| Faktoren für die Bindungswirkung | Beschreibung |

|---|---|

| Klarheit der Formulierung | Die Vereinbarung sollte präzise und eindeutig sein. |

| Freiwilligkeit | Die Parteien müssen ohne Zwang zustimmen. |

| Rechtskonformität | Die Vereinbarung muss den geltenden Gesetzen entsprechen. |

Zusätzlich ist es wichtig, dass die Schlichtungsvereinbarung den rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht, die in der jeweiligen Jurisdiktion festgelegt sind. In Deutschland beispielsweise sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO) von zentraler Bedeutung. Diese Gesetze definieren die Rahmenbedingungen, unter denen eine Schlichtungsvereinbarung als bindend angesehen werden kann.

Die Durchsetzbarkeit von Schlichtungsvereinbarungen wird auch durch die Möglichkeit beeinflusst, dass eine Partei die Vereinbarung anfechten kann. Wenn eine Partei der Meinung ist, dass die Schlichtung unfair oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, kann sie vor Gericht gehen, um die Bindung der Vereinbarung in Frage zu stellen. Dies kann zu zusätzlichen rechtlichen Auseinandersetzungen führen, die die ursprüngliche Absicht der Schlichtung untergraben.

Insgesamt zeigt die Praxis, dass Schlichtungsvereinbarungen eine effektive Methode zur Streitbeilegung sein können, solange sie sorgfältig formuliert und unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen erstellt werden. Die Bindungswirkung hängt stark von der Klarheit der Vereinbarung und der Bereitschaft der Parteien ab, sich auf den Schlichtungsprozess einzulassen. Wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, können Schlichtungsvereinbarungen eine wertvolle Alternative zu langwierigen Gerichtsverfahren darstellen.

Gerichtliche Durchsetzbarkeit

Die **Gerichtliche Durchsetzbarkeit** von Schlichtungsvereinbarungen ist ein zentrales Thema im deutschen Rechtssystem. Schlichtungsvereinbarungen sind darauf ausgelegt, Streitigkeiten außerhalb des Gerichts zu lösen, was oft Zeit und Kosten spart. Dennoch kann es vorkommen, dass eine Partei sich nicht an die Vereinbarung hält oder die Schlichtung als unfair empfindet. In solchen Fällen stellt sich die Frage, wie und ob diese Vereinbarungen vor Gericht durchgesetzt werden können.

- Rechtliche Grundlagen: In Deutschland sind Schlichtungsvereinbarungen durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und die Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt. Diese Gesetze bieten einen rechtlichen Rahmen, der die Durchsetzbarkeit von Schlichtungsvereinbarungen unterstützt.

- Bindungswirkung: Eine Schlichtungsvereinbarung ist in der Regel dann bindend, wenn sie klar formuliert und von beiden Parteien freiwillig akzeptiert wurde. Es ist wichtig, dass die Bedingungen der Schlichtung eindeutig sind, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

- Gerichtliche Anfechtung: Eine Schlichtungsvereinbarung kann vor Gericht angefochten werden, wenn eine der Parteien der Meinung ist, dass die Schlichtung unfair war oder die Vereinbarung nicht eingehalten wurde. In solchen Fällen wird das Gericht prüfen, ob die Schlichtung ordnungsgemäß durchgeführt wurde und ob die Vereinbarung den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Die **Durchsetzbarkeit** kann insbesondere in folgenden Fällen infrage gestellt werden:

1. Wenn eine Partei die Schlichtungsvereinbarung nicht einhält.2. Wenn die Schlichtung als unfair oder unausgewogen empfunden wird.3. Wenn die Schlichtungsbedingungen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit klargestellt, dass eine Schlichtungsvereinbarung nicht automatisch vor Gericht durchsetzbar ist. Vielmehr müssen die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Beispielsweise kann ein Gericht entscheiden, dass eine Schlichtungsvereinbarung ungültig ist, wenn sie unter Druck oder Zwang unterzeichnet wurde.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass in bestimmten Rechtsbereichen, wie z.B. im Arbeitsrecht oder im Familienrecht, zusätzliche Regelungen gelten können, die die Durchsetzbarkeit von Schlichtungsvereinbarungen beeinflussen. In diesen Bereichen ist es oft ratsam, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die **Gerichtliche Durchsetzbarkeit** von Schlichtungsvereinbarungen ein komplexes Thema ist, das von verschiedenen Faktoren abhängt. Es ist entscheidend, dass die Vereinbarungen klar formuliert und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, um eine reibungslose Durchsetzbarkeit zu gewährleisten.

Schlichtungsvereinbarungen in verschiedenen Rechtsbereichen

In der heutigen rechtlichen Landschaft spielen Schlichtungsvereinbarungen eine zunehmend wichtige Rolle. Diese Vereinbarungen bieten eine Alternative zu traditionellen Gerichtsverfahren und ermöglichen es den Parteien, ihre Konflikte auf eine weniger konfrontative Weise zu lösen. Insbesondere in verschiedenen Rechtsbereichen, wie dem Familienrecht, Arbeitsrecht und Handelsrecht, zeigen sich spezifische Anforderungen und Besonderheiten bei der Anwendung von Schlichtungsvereinbarungen.

Im Familienrecht sind Schlichtungsvereinbarungen besonders relevant, da sie häufig in Konflikten zwischen Ehepartnern oder in Sorgerechtsfragen eingesetzt werden. Hierbei spielen die emotionalen und psychologischen Aspekte eine entscheidende Rolle. Die Schlichtung ermöglicht es den Parteien, in einem geschützten Rahmen zu kommunizieren und Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel sind.

- Vorteile der Schlichtung: Sie fördert den Dialog und kann dazu beitragen, die Beziehung zwischen den Parteien zu verbessern, was besonders wichtig ist, wenn Kinder betroffen sind.

- Besonderheiten: Die Schlichtung im Familienrecht erfordert oft die Einbeziehung von Fachleuten, wie Mediatoren, die Erfahrung im Umgang mit emotionalen Konflikten haben.

Im Arbeitsrecht bieten Schlichtungsvereinbarungen eine wertvolle Möglichkeit, Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu klären. Oft wird diese Methode eingesetzt, um Konflikte zu lösen, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Die Schlichtung kann sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer vorteilhaft sein, da sie Zeit und Kosten spart.

- Praktische Anwendung: Viele Unternehmen integrieren Schlichtungsverfahren in ihre internen Richtlinien, um eine positive Arbeitsumgebung zu fördern.

- Rechtliche Aspekte: Die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Schlichtungsvereinbarungen rechtlich bindend sind.

Im Handelsrecht sind Schlichtungsvereinbarungen ein häufig genutztes Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Geschäftspartnern. Diese Vereinbarungen helfen, langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden und ermöglichen es den Parteien, ihre Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten.

- Wirtschaftliche Vorteile: Die Schlichtung kann dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und den Fokus auf das Kerngeschäft zu richten.

- Internationale Aspekte: In grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen sind Schlichtungsvereinbarungen besonders wichtig, da sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Konfliktlösung klären.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anwendung von Schlichtungsvereinbarungen in verschiedenen Rechtsbereichen spezifische Anforderungen und Besonderheiten aufweist. Ob im Familienrecht, Arbeitsrecht oder Handelsrecht, die Schlichtung bietet eine wertvolle Alternative zu herkömmlichen Gerichtsverfahren und fördert oft eine einvernehmliche Lösung von Konflikten. Durch die Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen und die Einbindung von Fachleuten kann die Wirksamkeit von Schlichtungsvereinbarungen erheblich gesteigert werden.

Schlichtung im Familienrecht

Im Familienrecht spielt die Schlichtung eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Konflikte zwischen Ehepartnern oder in Sorgerechtsfragen zu lösen. Die emotionalen Aspekte dieser Streitigkeiten sind oft komplex und erfordern eine einfühlsame Herangehensweise. Durch die Schlichtung können die beteiligten Parteien in einem geschützten Rahmen ihre Anliegen äußern und gemeinsam nach Lösungen suchen.

Familienrechtliche Streitigkeiten, insbesondere bei Scheidungen oder Sorgerechtsfragen, sind häufig von starken Emotionen geprägt. Hier bietet die Schlichtung eine wertvolle Alternative zu langwierigen und oft belastenden Gerichtsverfahren. Durch die Unterstützung eines neutralen Dritten können die Parteien in einem weniger konfrontativen Umfeld arbeiten und ihre Interessen klarer formulieren.

- Kosteneffizienz: Schlichtungsverfahren sind in der Regel günstiger als Gerichtsverfahren, da sie weniger Zeit in Anspruch nehmen und oft ohne anwaltliche Vertretung durchgeführt werden können.

- Schnelligkeit: Die Schlichtung ermöglicht eine schnellere Lösung von Konflikten, was insbesondere in emotionalen Situationen von Vorteil ist.

- Erhalt der Beziehungen: Durch die Schlichtung können Beziehungen, sei es zwischen Ehepartnern oder zwischen Eltern und Kindern, besser erhalten werden, da der Fokus auf der Zusammenarbeit liegt.

Ein typisches Schlichtungsverfahren im Familienrecht beginnt mit einem Erstgespräch, in dem die Parteien ihre Anliegen und Erwartungen darlegen. Der Schlichter, meist ein erfahrener Mediator, hilft den Parteien, ihre Konflikte zu identifizieren und fördert eine konstruktive Kommunikation. Ziel ist es, eine Einigung zu erzielen, die für beide Seiten akzeptabel ist.

In Deutschland sind die rechtlichen Grundlagen für die Schlichtung im Familienrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Die Vorschriften zur Mediation bieten einen rechtlichen Rahmen, der die Durchführung von Schlichtungsverfahren unterstützt. Zudem können die Parteien die Schlichtung freiwillig annehmen, was die Bindung der Vereinbarungen stärkt.

Trotz der Vorteile gibt es auch Herausforderungen bei der Schlichtung im Familienrecht. In einigen Fällen können tief verwurzelte Konflikte und emotionale Verletzungen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass die Parteien bereit sind, Kompromisse einzugehen und offen für Lösungen sind. Andernfalls kann die Schlichtung scheitern und die Angelegenheit muss möglicherweise vor Gericht gebracht werden.

Die Schlichtung im Familienrecht stellt eine wertvolle Methode zur Konfliktlösung dar, die sowohl Zeit als auch Kosten sparen kann. Sie ermöglicht es den Parteien, ihre Streitigkeiten in einem geschützten Rahmen zu klären und dabei die emotionalen Aspekte zu berücksichtigen. Durch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Vorteile, die die Schlichtung bietet, wird sie zunehmend als effektive Alternative zu Gerichtsverfahren anerkannt.

Schlichtung im Arbeitsrecht

Die Schlichtung im Arbeitsrecht spielt eine entscheidende Rolle bei der Beilegung von Konflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Oftmals können solche Streitigkeiten, die sich aus unterschiedlichen Auffassungen über Arbeitsbedingungen, Kündigungen oder andere arbeitsrechtliche Fragen ergeben, zu langwierigen und kostspieligen Gerichtsverfahren führen. Eine Schlichtungsvereinbarung bietet eine Möglichkeit, diese Konflikte einvernehmlich und effizient zu lösen.- Was ist eine Schlichtungsvereinbarung im Arbeitsrecht?

- Vorteile der Schlichtung im Arbeitsrecht

- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu Gerichtsverfahren sind die Kosten für Schlichtungsverfahren in der Regel deutlich niedriger.

- Zeitersparnis: Schlichtungsverfahren können oft innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden, während Gerichtsverfahren Monate oder sogar Jahre in Anspruch nehmen können.

- Vertraulichkeit: Schlichtungsverfahren sind in der Regel vertraulich, was bedeutet, dass die Details der Streitigkeit nicht öffentlich werden.

- Rechtliche Rahmenbedingungen

- Die Rolle der Parteien

- Praktische Tipps für die Schlichtung im Arbeitsrecht

- Vorbereitung: Beide Parteien sollten sich auf das Schlichtungsgespräch vorbereiten, indem sie ihre Argumente und Beweise klar formulieren.

- Neutraler Schlichter: Die Wahl eines neutralen Schlichters kann helfen, das Vertrauen zwischen den Parteien zu stärken.

- Dokumentation: Alle Vereinbarungen und Ergebnisse sollten schriftlich festgehalten werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Fazit

Eine Schlichtungsvereinbarung ist ein Vertrag, in dem die Parteien zustimmen, ihre Streitigkeiten durch ein Schlichtungsverfahren zu klären. Diese Methode ist nicht nur schneller, sondern auch weniger belastend für die beteiligten Parteien.

Die Vorteile einer Schlichtung im Arbeitsrecht sind vielfältig:

In Deutschland sind die rechtlichen Grundlagen für die Schlichtung im Arbeitsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO) verankert. Diese Gesetze legen fest, unter welchen Bedingungen eine Schlichtungsvereinbarung bindend ist.

Für eine erfolgreiche Schlichtung ist die aktive Teilnahme beider Parteien erforderlich. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen bereit sein, Kompromisse einzugehen und sich auf eine Lösung zu einigen. Dies erfordert oft eine offene Kommunikation und das Verständnis der Perspektiven des anderen.

Um den Schlichtungsprozess zu optimieren, sollten folgende Punkte beachtet werden:

Die Schlichtung im Arbeitsrecht stellt eine wertvolle Alternative zu Gerichtsverfahren dar. Sie ermöglicht es den Parteien, Konflikte auf eine konstruktive Weise zu lösen und dabei Zeit und Kosten zu sparen. Durch die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit können Arbeitgeber und Arbeitnehmer von dieser Methode profitieren.

Praktische Tipps zur Erstellung einer Schlichtungsvereinbarung

Die Erstellung einer wirksamen Schlichtungsvereinbarung ist ein entscheidender Schritt, um Streitigkeiten effizient und kostengünstig zu lösen. In diesem Abschnitt werden wir einige praktische Tipps erörtern, die sicherstellen, dass die Vereinbarung sowohl rechtlich bindend als auch für alle Parteien akzeptabel ist.

Eine Schlichtungsvereinbarung sollte bestimmte Elemente enthalten, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. Hier sind einige der wichtigsten Punkte:

- Klare Definition der Streitigkeiten: Es ist wichtig, die spezifischen Streitigkeiten, die Gegenstand der Schlichtung sind, deutlich zu definieren. Dies verhindert Missverständnisse und sorgt dafür, dass alle Parteien wissen, worüber sie verhandeln.

- Festlegung des Schlichtungsverfahrens: Die Vereinbarung sollte das Verfahren zur Durchführung der Schlichtung klar darlegen, einschließlich der Auswahl des Schlichters und des Zeitrahmens für die Schlichtung.

- Verantwortlichkeiten der Parteien: Jede Partei sollte ihre Verantwortung im Rahmen des Schlichtungsverfahrens klar verstehen. Dazu gehört auch, dass sie bereit sind, an der Schlichtung teilzunehmen und die Bedingungen zu akzeptieren.

Es ist ratsam, vor der Unterzeichnung einer Schlichtungsvereinbarung rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein Anwalt kann sicherstellen, dass die Vereinbarung alle notwendigen rechtlichen Anforderungen erfüllt und durchsetzbar ist. Dies ist besonders wichtig, um spätere rechtliche Probleme zu vermeiden.

Die Formulierung der Schlichtungsvereinbarung sollte klar und präzise sein. Unklare oder vage Formulierungen können zu Streitigkeiten darüber führen, was die Parteien tatsächlich vereinbart haben. Es ist wichtig, juristische Fachbegriffe zu verwenden und sicherzustellen, dass die Sprache für alle Beteiligten verständlich ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vertraulichkeit der Schlichtung. Die Vereinbarung sollte Bestimmungen enthalten, die sicherstellen, dass alle Informationen, die während des Schlichtungsverfahrens ausgetauscht werden, vertraulich bleiben. Dies fördert eine offene Kommunikation und ermutigt die Parteien, ehrlich zu sein.

Schließlich sollte die Schlichtungsvereinbarung darauf abzielen, einvernehmliche Lösungen zu fördern. Die Parteien sollten ermutigt werden, kreative Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Dies kann durch die Einbeziehung von Bestimmungen geschehen, die die Flexibilität der Lösungen unterstützen.

Durch die Beachtung dieser praktischen Tipps können Parteien sicherstellen, dass ihre Schlichtungsvereinbarung sowohl bindend als auch effektiv ist. Eine gut durchdachte Vereinbarung kann dazu beitragen, Konflikte schnell und zufriedenstellend zu lösen.

Wichtige Elemente einer Schlichtungsvereinbarung

Eine wirksame Schlichtungsvereinbarung ist entscheidend für den Erfolg eines Schlichtungsverfahrens. Sie sollte sorgfältig formuliert werden, um die Interessen aller Parteien zu schützen und Missverständnisse zu vermeiden. Hier sind einige wichtige Elemente, die in einer solchen Vereinbarung enthalten sein sollten:

- Klare Definition der Streitigkeiten: Es ist wichtig, dass die zu schlichtenden Streitigkeiten genau definiert werden. Dies hilft, Unklarheiten zu vermeiden und stellt sicher, dass alle Parteien wissen, welche Konflikte durch die Schlichtung angesprochen werden.

- Festlegung des Schlichtungsverfahrens: Die Vereinbarung sollte detailliert beschreiben, wie das Schlichtungsverfahren ablaufen wird. Dazu gehören Informationen über den Schlichter, die Dauer des Verfahrens und die Art der zu verwendenden Methoden.

- Verantwortlichkeiten der Parteien: Jede Partei sollte klar verstehen, welche Verpflichtungen sie im Rahmen der Schlichtung hat. Dazu gehört beispielsweise die Pflicht zur Zusammenarbeit und zur Bereitstellung aller relevanten Informationen.

- Vertraulichkeit: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens. Die Parteien sollten sich darauf einigen, dass alle während des Verfahrens ausgetauschten Informationen vertraulich behandelt werden.

- Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung: Die Vereinbarung sollte auch die Konsequenzen regeln, die eintreten, wenn eine Partei die Vereinbarung nicht einhält. Dies kann die Möglichkeit der gerichtlichen Durchsetzung oder andere rechtliche Schritte umfassen.

- Optionale Klauseln zur Mediation: In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, auch eine Mediation als Teil des Schlichtungsverfahrens zu integrieren. Dies kann helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor es zu einer formaleren Schlichtung kommt.

Die Berücksichtigung dieser Elemente kann dazu beitragen, dass eine Schlichtungsvereinbarung sowohl rechtlich bindend als auch praktisch wirksam ist. Eine gut durchdachte Vereinbarung kann nicht nur den Verlauf des Schlichtungsverfahrens erleichtern, sondern auch das Vertrauen zwischen den Parteien stärken.

Es ist ratsam, die Schlichtungsvereinbarung von einem erfahrenen Juristen überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie alle rechtlichen Anforderungen erfüllt und die Interessen aller Beteiligten angemessen berücksichtigt werden. Auf diese Weise können mögliche Streitigkeiten im Vorfeld minimiert und der Schlichtungsprozess effizient gestaltet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine sorgfältig formulierte Schlichtungsvereinbarung ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Schlichtungsverfahrens ist. Durch die klare Definition von Streitigkeiten, Verfahren und Verantwortlichkeiten wird nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Lösung erhöht, sondern auch das Risiko von zukünftigen Konflikten verringert.

Rechtsberatung in Anspruch nehmen

In der heutigen rechtlichen Landschaft ist es von entscheidender Bedeutung, sich vor der Unterzeichnung einer Schlichtungsvereinbarung umfassend zu informieren. ist nicht nur ratsam, sondern kann auch entscheidend sein, um die Rechte und Pflichten der Parteien zu klären und die Durchsetzbarkeit der Vereinbarung zu gewährleisten.

Die Inanspruchnahme von rechtlicher Beratung bietet zahlreiche Vorteile. Zunächst einmal kann ein erfahrener Anwalt helfen, die spezifischen rechtlichen Anforderungen zu identifizieren, die an eine Schlichtungsvereinbarung gestellt werden. In Deutschland sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in der Zivilprozessordnung (ZPO) festgelegt sind, komplex und variieren je nach Einzelfall.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von rechtlichen Fallstricken. Ohne die Unterstützung eines Anwalts könnten Parteien unwissentlich Klauseln akzeptieren, die ihre Rechte einschränken oder die Durchsetzbarkeit der Vereinbarung gefährden. Ein Anwalt kann sicherstellen, dass die Vereinbarung klar formuliert ist und alle erforderlichen Elemente enthält, um rechtlichen Auseinandersetzungen vorzubeugen.

Die rechtliche Beratung hilft auch, ein besseres Verständnis der verschiedenen Schlichtungsverfahren zu erlangen, die zur Verfügung stehen. Jedes Verfahren hat seine eigenen Vor- und Nachteile, und ein Anwalt kann dabei helfen, das am besten geeignete Verfahren für die spezifische Situation auszuwählen. Dies ist besonders wichtig, da die Wahl des Verfahrens die Ergebnisse erheblich beeinflussen kann.

Ein wesentlicher Vorteil der rechtlichen Beratung ist das Vertrauen in die Durchsetzbarkeit der Schlichtungsvereinbarung. Ein Anwalt kann die Vereinbarung so gestalten, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht und im Falle eines Rechtsstreits vor Gericht Bestand hat. Dies gibt den Parteien die Sicherheit, dass ihre Interessen geschützt sind.

- Vorbereitung: Bereiten Sie alle relevanten Informationen und Dokumente vor, bevor Sie Ihren Anwalt konsultieren.

- Fragen stellen: Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen, um ein klares Verständnis der rechtlichen Aspekte zu erhalten.

- Offene Kommunikation: Halten Sie eine offene Kommunikation mit Ihrem Anwalt aufrecht, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Dokumentation: Lassen Sie sich alle Vereinbarungen schriftlich bestätigen, um spätere Probleme zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Inanspruchnahme von rechtlicher Beratung vor der Unterzeichnung einer Schlichtungsvereinbarung ein entscheidender Schritt ist, um rechtliche Risiken zu minimieren und die Interessen aller beteiligten Parteien zu schützen. Ein qualifizierter Anwalt kann nicht nur helfen, die Vereinbarung rechtlich abzusichern, sondern auch wertvolle Einblicke in den Schlichtungsprozess bieten, um eine faire und gerechte Lösung zu erreichen.

Häufig gestellte Fragen

- Was sind die Vorteile einer Schlichtungsvereinbarung?

Eine Schlichtungsvereinbarung kann Zeit und Kosten sparen, da sie oft schneller und günstiger ist als ein Gerichtsverfahren. Zudem behalten die Parteien die Kontrolle über den Lösungsprozess, was zu einvernehmlicheren Ergebnissen führen kann.

- Sind Schlichtungsvereinbarungen rechtlich bindend?

Ja, Schlichtungsvereinbarungen sind in der Regel bindend, wenn sie klar formuliert sind und die Parteien freiwillig zustimmen. Es ist jedoch wichtig, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu beachten.

- Wie kann ich sicherstellen, dass meine Schlichtungsvereinbarung durchsetzbar ist?

Um die Durchsetzbarkeit zu gewährleisten, sollten Sie klare Definitionen der Streitigkeiten und Verfahren in die Vereinbarung aufnehmen. Zudem ist es ratsam, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie die Vereinbarung unterschreiben.

- Was passiert, wenn eine Partei die Schlichtungsvereinbarung nicht einhält?

Wenn eine Partei die Vereinbarung nicht einhält, kann die Durchsetzbarkeit der Schlichtungsvereinbarung vor Gericht angefochten werden. In solchen Fällen kann es zu weiteren rechtlichen Schritten kommen.

- In welchen Rechtsbereichen wird die Schlichtung häufig angewendet?

Schlichtungen werden häufig im Familienrecht, Arbeitsrecht und Handelsrecht eingesetzt. Jeder dieser Bereiche hat spezifische Anforderungen und Besonderheiten, die beachtet werden müssen.