In diesem Artikel werden wir die Gültigkeit von im Ausland eröffneten Gerichtsverfahren in Deutschland umfassend untersuchen. Wir betrachten die rechtlichen Rahmenbedingungen, internationale Abkommen sowie praktische Aspekte, die bei solchen Verfahren von Bedeutung sind. Die Anerkennung ausländischer Urteile ist ein komplexes Thema, das sowohl rechtliche als auch praktische Herausforderungen mit sich bringt.

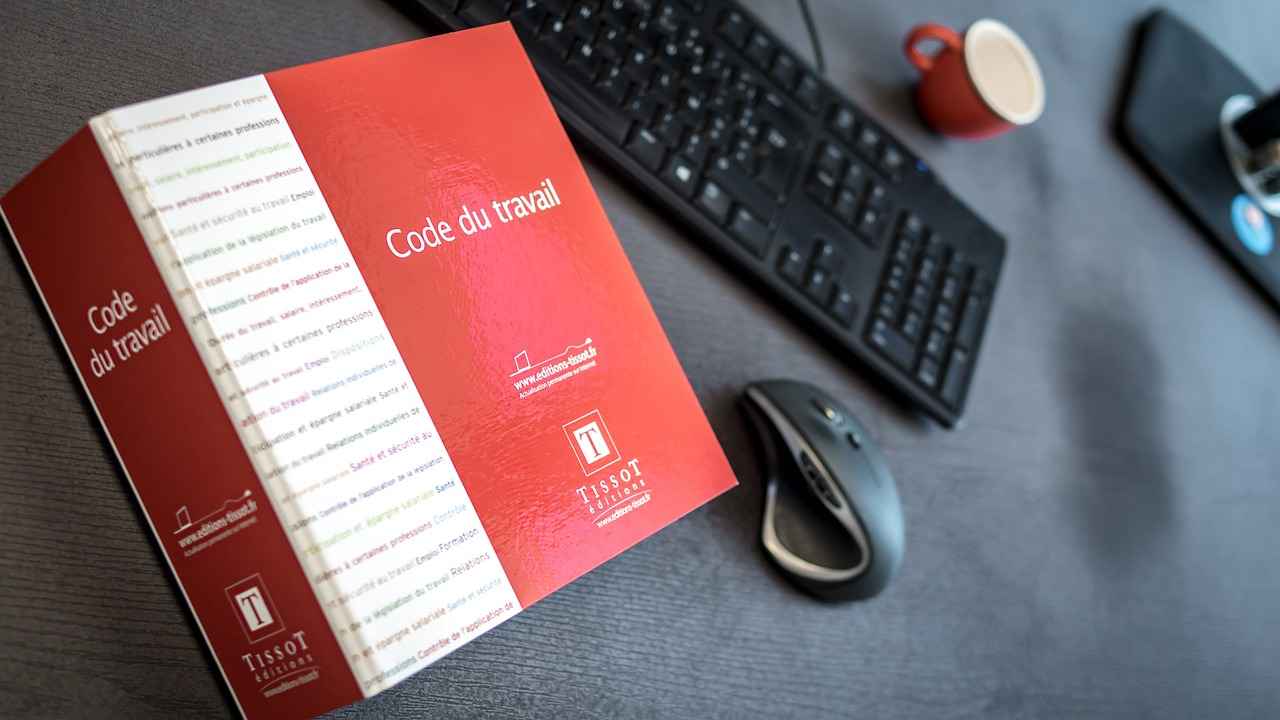

Die rechtlichen Grundlagen für die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland sind entscheidend. Diese Grundlagen sind vor allem im deutschen Zivilprozessrecht verankert, insbesondere in den §§ 328 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO). Diese Bestimmungen geben einen klaren Rahmen für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile.

- Voraussetzungen für die Anerkennung: Um ein ausländisches Urteil in Deutschland anerkennen zu lassen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts und die Einhaltung der Grundsätze von Treu und Glauben.

- Ausnahmen von der Anerkennung: Es gibt auch Ausnahmen, in denen ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, insbesondere wenn das Urteil gegen die öffentliche Ordnung (Ordre public) verstößt.

Internationale Abkommen spielen eine wesentliche Rolle bei der Anerkennung ausländischer Urteile. Das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile ist ein zentrales Dokument in diesem Kontext. Solche Abkommen schaffen einheitliche Standards und erleichtern die rechtliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten.

Die Europäische Union hat durch verschiedene Verordnungen die Rahmenbedingungen für die Anerkennung ausländischer Urteile innerhalb Europas verbessert. Die Brüssel-I-Verordnung regelt die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen innerhalb der EU und erleichtert die Anerkennung erheblich.

Die praktische Umsetzung der Anerkennung ausländischer Urteile kann komplex sein. Der Anerkennungsprozess erfordert die Einreichung eines Antrags bei dem zuständigen deutschen Gericht. Dieser Prozess erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und die Bereitstellung relevanter Unterlagen.

- Einreichung des Antrags: Um ein ausländisches Urteil anerkennen zu lassen, muss ein Antrag bei dem zuständigen deutschen Gericht eingereicht werden. Dies umfasst oft die Vorlage von Übersetzungen und anderen relevanten Dokumenten.

- Rechtliche Unterstützung: Es ist ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um den Anerkennungsprozess effizient zu gestalten. Anwälte mit Erfahrung im internationalen Recht können wertvolle Hilfe leisten und potenzielle Fallstricke vermeiden.

In diesem Abschnitt beantworten wir häufige Fragen zur Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland. Diese Fragen helfen, die wichtigsten Punkte und Unsicherheiten zu klären.

- Wie lange dauert der Anerkennungsprozess? Die Dauer des Anerkennungsprozesses kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Monate, abhängig von der Komplexität des Falls und der Arbeitsbelastung des Gerichts.

- Was passiert, wenn ein Urteil nicht anerkannt wird? Wenn ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, haben die betroffenen Parteien die Möglichkeit, den Rechtsweg erneut zu beschreiten, was die Einleitung eines neuen Verfahrens in Deutschland umfassen kann.

Rechtliche Grundlagen für die Anerkennung ausländischer Urteile

Die rechtlichen Grundlagen für die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland sind von großer Bedeutung, insbesondere in einer zunehmend globalisierten Welt, in der grenzüberschreitende rechtliche Angelegenheiten immer häufiger auftreten. In diesem Abschnitt werden wir die relevanten Gesetze und internationalen Abkommen beleuchten, die die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile betreffen.

Ein zentraler Bestandteil der rechtlichen Rahmenbedingungen ist das deutsche Zivilprozessrecht, das in den §§ 328 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO) festgelegt ist. Diese Bestimmungen definieren die Voraussetzungen, unter denen ein im Ausland ergangenes Urteil in Deutschland anerkannt werden kann. Dazu gehört die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts, die in der Regel gegeben sein muss, damit das Urteil in Deutschland gültig ist.

- Treu und Glauben: Das ausländische Urteil darf nicht gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen.

- Öffentliche Ordnung (Ordre public): Eine Anerkennung wird verweigert, wenn das Urteil gegen die grundlegenden Werte der deutschen Rechtsordnung verstößt.

- Rechte der Parteien: Die Rechte aller beteiligten Parteien müssen im Verfahren gewahrt worden sein.

Ein weiteres wichtiges Element sind die internationalen Abkommen, die die Anerkennung ausländischer Urteile regeln. Das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile ist ein zentrales Dokument, das die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anerkennung von Urteilen in vielen Ländern festlegt. Es zielt darauf ab, die Rechtssicherheit und den Schutz der Rechte der Parteien zu fördern.

Zusätzlich hat die Europäische Union durch verschiedene Verordnungen die Anerkennung ausländischer Urteile innerhalb Europas erleichtert. Die Brüssel-I-Verordnung ist hierbei besonders hervorzuheben, da sie die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen innerhalb der EU regelt. Diese Verordnung reduziert die bürokratischen Hürden und sorgt dafür, dass Urteile eines Mitgliedstaates in anderen Mitgliedstaaten ohne umfangreiche Verfahren anerkannt werden.

Um ein ausländisches Urteil in Deutschland anerkennen zu lassen, müssen die betroffenen Parteien einen Antrag auf Anerkennung bei dem zuständigen deutschen Gericht einreichen. Dieser Prozess erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und die Bereitstellung aller relevanten Unterlagen, um die Anerkennung zu erleichtern. Es ist ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um mögliche Fallstricke zu vermeiden.

Insgesamt ist die rechtliche Grundlage für die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland komplex, jedoch gut definiert. Ein tiefes Verständnis dieser Grundlagen ist entscheidend für alle, die sich mit internationalen Rechtsangelegenheiten befassen.

Das deutsche Zivilprozessrecht

spielt eine zentrale Rolle bei der Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland. Die Regelungen sind in den §§ 328 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO) verankert und bieten einen klaren Rahmen, der sowohl für die Gerichte als auch für die beteiligten Parteien von Bedeutung ist. In diesem Artikel werden wir die wesentlichen Aspekte des deutschen Zivilprozessrechts in Bezug auf die Anerkennung ausländischer Urteile detailliert untersuchen.

Die rechtlichen Grundlagen für die Anerkennung ausländischer Urteile sind in Deutschland durch verschiedene Gesetze und internationale Abkommen festgelegt. Die ZPO regelt die Verfahren zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile, wobei die §§ 328 ff. spezifische Anforderungen und Voraussetzungen definieren. Diese Regelungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass ausländische Urteile in Deutschland rechtskräftig und vollstreckbar sind.

Um ein ausländisches Urteil in Deutschland anerkennen zu lassen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen:

- Die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts muss gegeben sein.

- Das Urteil darf nicht gegen die öffentliche Ordnung (Ordre public) verstoßen.

- Die Rechte aller beteiligten Parteien müssen gewahrt bleiben.

- Das Verfahren muss den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprechen.

Diese Anforderungen sind notwendig, um die Integrität des deutschen Rechtssystems zu wahren und um sicherzustellen, dass ausländische Urteile fair und gerecht behandelt werden.

Internationale Abkommen spielen eine wesentliche Rolle bei der Anerkennung ausländischer Urteile. Besonders hervorzuheben ist das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile, das wichtige Leitlinien für die Mitgliedstaaten bietet. Dieses Abkommen zielt darauf ab, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu harmonisieren und die gegenseitige Anerkennung von Urteilen zu erleichtern.

Die Europäische Union hat durch verschiedene Verordnungen, wie die Brüssel-I-Verordnung, die Rahmenbedingungen für die Anerkennung ausländischer Urteile innerhalb Europas verbessert. Diese Verordnung regelt die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen und hat erhebliche Auswirkungen auf grenzüberschreitende Streitigkeiten.

Die praktische Umsetzung der Anerkennung ausländischer Urteile kann komplex sein. Um ein ausländisches Urteil anerkennen zu lassen, muss ein Antrag bei dem zuständigen deutschen Gericht eingereicht werden. Dieser Prozess erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und die Bereitstellung relevanter Unterlagen, einschließlich einer Übersetzung des Urteils in die deutsche Sprache.

Es ist ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um den Anerkennungsprozess effizient zu gestalten. Anwälte mit Erfahrung im internationalen Recht können wertvolle Hilfe leisten und potenzielle Fallstricke vermeiden.

In diesem Abschnitt beantworten wir häufige Fragen, die in Bezug auf die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland auftreten:

- Wie lange dauert der Anerkennungsprozess? Die Dauer des Anerkennungsprozesses kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Monate, abhängig von der Komplexität des Falls und der Arbeitsbelastung des Gerichts.

- Was passiert, wenn ein Urteil nicht anerkannt wird? Wenn ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, haben die betroffenen Parteien die Möglichkeit, den Rechtsweg erneut zu beschreiten. Dies kann die Einleitung eines neuen Verfahrens in Deutschland umfassen.

Voraussetzungen für die Anerkennung

Die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland ist ein komplexer Prozess, der von verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die spielen eine entscheidende Rolle. In diesem Abschnitt werden wir die wesentlichen Anforderungen näher beleuchten, die erfüllt sein müssen, damit ein ausländisches Urteil in Deutschland anerkannt wird.

- Zuständigkeit des ausländischen Gerichts: Zunächst muss das ausländische Gericht, das das Urteil gefällt hat, für den Fall zuständig gewesen sein. Dies bedeutet, dass die Zuständigkeit entweder durch internationale Abkommen oder durch nationale Gesetze des jeweiligen Landes geregelt sein muss. In Deutschland wird die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) überprüft.

- Ordnungsgemäße Verfahrensführung: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Verfahren vor dem ausländischen Gericht ordnungsgemäß durchgeführt werden muss. Dies schließt die Einhaltung der Verfahrensrechte aller Parteien ein. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass die Parteien ausreichend Gelegenheit hatten, sich zu äußern und ihre Interessen zu vertreten.

- Keine Verletzung der deutschen öffentlichen Ordnung: Ein ausländisches Urteil darf nicht gegen die öffentliche Ordnung (Ordre public) in Deutschland verstoßen. Dies bedeutet, dass das Urteil nicht in Widerspruch zu grundlegenden Prinzipien des deutschen Rechts oder der deutschen Rechtsordnung stehen darf. Ein Beispiel hierfür wäre ein Urteil, das auf diskriminierenden oder unmoralischen Grundlagen beruht.

- Reziprozität: Die Reziprozität ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Deutschland erkennt ausländische Urteile in der Regel nur an, wenn das Herkunftsland ebenfalls bereit ist, deutsche Urteile anzuerkennen. Dies ist besonders relevant in Fällen, in denen kein internationales Abkommen besteht.

- Vollstreckbarkeit des Urteils: Schließlich muss das Urteil in dem Land, in dem es erlassen wurde, vollstreckbar sein. Wenn das Urteil in dem Ursprungsland nicht vollstreckt werden kann, wird es auch in Deutschland nicht anerkannt.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist entscheidend, um die Anerkennung eines ausländischen Urteils in Deutschland zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Anwalt beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Kriterien erfüllt sind und um mögliche rechtliche Fallstricke zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland ein sorgfältiger Prozess ist, der eine gründliche Prüfung der oben genannten Voraussetzungen erfordert. Die Komplexität der internationalen Rechtslage macht es notwendig, sich umfassend über die spezifischen Anforderungen und Bedingungen zu informieren, um erfolgreich zu sein.

Ausnahmen von der Anerkennung

In der heutigen globalisierten Welt sind ausländische Urteile von zunehmender Bedeutung, insbesondere in grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten. Trotz der allgemeinen Anerkennung solcher Urteile gibt es jedoch wichtige Ausnahmen, die beachtet werden müssen. Diese Ausnahmen betreffen vor allem die öffentliche Ordnung und die Wahrung der Rechte der Parteien.

Ein ausländisches Urteil kann in Deutschland nicht anerkannt werden, wenn es gegen die öffentliche Ordnung (Ordre public) verstößt. Dies bedeutet, dass das Urteil inhaltlich oder verfahrensrechtlich nicht mit den grundlegenden Werten und Prinzipien des deutschen Rechts vereinbar ist. Beispiele hierfür sind:

- Urteile, die diskriminierende Maßnahmen rechtfertigen.

- Entscheidungen, die gegen die Menschenrechte verstoßen.

- Urteile, die auf unzulässigen Beweismitteln basieren.

In solchen Fällen wird die Anerkennung des Urteils als unzulässig erachtet, um die Integrität des deutschen Rechtssystems zu schützen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Anerkennung ausländischer Urteile ist die Wahrung der Rechte der Parteien. Wenn eine Partei im ausländischen Verfahren nicht angemessen vertreten war oder keine Möglichkeit hatte, ihre Argumente vorzubringen, kann dies zur Nichtanerkennung führen. Zu den relevanten Aspekten gehören:

- Fehlende Rechtsvertretung oder unzureichende Verteidigung.

- Unzureichende Informationen über das Verfahren oder die Möglichkeit, sich zu äußern.

- Verfahren, die nicht den Grundsätzen eines fairen Verfahrens entsprechen.

Diese Ausnahmen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Rechte aller Parteien respektiert werden und dass das Verfahren fair und transparent ist.

Zusätzlich zu den oben genannten Ausnahmen können auch andere Faktoren die Anerkennung eines ausländischen Urteils beeinflussen. Dazu gehören:

- Die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts: War das Gericht, das das Urteil gefällt hat, tatsächlich zuständig?

- Die Einhaltung der prozeduralen Normen: Wurden die entsprechenden rechtlichen Verfahren eingehalten?

- Die Möglichkeit, das Urteil in Deutschland zu vollstrecken: Gibt es rechtliche Hürden, die einer Vollstreckung entgegenstehen?

Die Berücksichtigung dieser Aspekte ist von entscheidender Bedeutung, um ein umfassendes Verständnis der Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland zu gewährleisten. Die Ausnahmen von der Anerkennung sind nicht nur rechtliche Vorgaben, sondern auch wichtige Schutzmechanismen, die die Rechte der Parteien und die Integrität des deutschen Rechtssystems wahren.

Internationale Abkommen

Internationale Abkommen sind von entscheidender Bedeutung für die rechtliche Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland. Sie schaffen einen einheitlichen Rahmen, der es ermöglicht, Urteile, die in einem anderen Land erlassen wurden, auch in Deutschland zu vollstrecken. Dies ist besonders wichtig in einer zunehmend globalisierten Welt, in der grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten immer häufiger auftreten.

Das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile, das 1971 verabschiedet wurde, ist ein zentrales Dokument in diesem Kontext. Es regelt die Bedingungen, unter denen Urteile aus einem Vertragsstaat in einem anderen Vertragsstaat anerkannt und vollstreckt werden können. Deutschland hat dieses Abkommen ratifiziert, was bedeutet, dass deutsche Gerichte an die Bestimmungen des Übereinkommens gebunden sind.

Um ein ausländisches Urteil gemäß dem Haager Übereinkommen anerkennen zu lassen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören:

- Das ausländische Gericht muss international zuständig gewesen sein.

- Die Parteien müssen im Verfahren ordnungsgemäß vertreten gewesen sein.

- Das Urteil darf nicht gegen die öffentliche Ordnung (Ordre public) verstoßen.

- Es dürfen keine wesentlichen Verfahrensfehler vorliegen.

Zusätzlich zum Haager Übereinkommen spielt die Europäische Union eine wichtige Rolle bei der Harmonisierung der Regelungen zur Anerkennung ausländischer Urteile. Durch die Brüssel-I-Verordnung wird die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen innerhalb der EU geregelt. Diese Verordnung hat die Anerkennung von Urteilen erheblich erleichtert und sorgt dafür, dass Urteile in einem Mitgliedstaat auch in anderen Mitgliedstaaten ohne zusätzliche Verfahren anerkannt werden.

Trotz der klaren Regelungen gibt es in der Praxis oft Herausforderungen bei der Anerkennung ausländischer Urteile. Ein häufiges Problem ist die Unkenntnis über die spezifischen Anforderungen und Verfahren, die für die Anerkennung erforderlich sind. Darüber hinaus können Unterschiede in den Rechtsordnungen der verschiedenen Länder zu Unsicherheiten führen. Es ist daher ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um den Anerkennungsprozess effizient zu gestalten.

- Wie lange dauert der Anerkennungsprozess?

Die Dauer des Anerkennungsprozesses kann variieren, in der Regel dauert es jedoch mehrere Monate, abhängig von der Komplexität des Falls und der Arbeitsbelastung des Gerichts.

- Was passiert, wenn ein Urteil nicht anerkannt wird?

Wenn ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, haben die betroffenen Parteien die Möglichkeit, den Rechtsweg erneut zu beschreiten, was die Einleitung eines neuen Verfahrens in Deutschland umfassen kann.

Insgesamt sind internationale Abkommen wie das Haager Übereinkommen und die Brüssel-I-Verordnung unerlässlich, um die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile zu regeln. Sie bieten einen rechtlichen Rahmen, der sowohl die Interessen der Parteien schützt als auch die Rechtssicherheit fördert.

Die Rolle der EU im Anerkennungsverfahren

Die Europäische Union hat durch verschiedene Verordnungen die Rahmenbedingungen für die Anerkennung ausländischer Urteile innerhalb Europas verbessert. In diesem Abschnitt werden wir die wichtigsten Regelungen und deren Auswirkungen betrachten.

Die Europäische Union spielt eine entscheidende Rolle im Bereich der Anerkennung ausländischer Urteile. Durch harmonisierte Regelungen und Verordnungen wird der rechtliche Rahmen für die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen innerhalb der Mitgliedstaaten erheblich vereinfacht. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der grenzüberschreitende Streitigkeiten zunehmend zunehmen.

Die Brüssel-I-Verordnung ist ein zentrales Dokument, das die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen innerhalb der EU regelt. Diese Verordnung, die 2002 in Kraft trat und 2015 überarbeitet wurde, schafft ein einheitliches Verfahren und stellt sicher, dass Urteile, die in einem Mitgliedstaat erlassen werden, in anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden, ohne dass ein erneutes Verfahren notwendig ist.

- Erleichterung der Anerkennung: Die Verordnung ermöglicht es, dass Urteile ohne weitere Überprüfungen anerkannt werden, sofern sie in einem Mitgliedstaat ergangen sind.

- Schutz der Rechte der Parteien: Sie stellt sicher, dass die Rechte aller Beteiligten gewahrt bleiben und dass die Verfahren fair ablaufen.

- Vermeidung von Rechtskonflikten: Durch die klare Regelung der Zuständigkeit werden Konflikte zwischen den nationalen Rechtsordnungen minimiert.

Die Brüssel-I-Verordnung hat direkte Auswirkungen auf grenzüberschreitende Streitigkeiten. Beispielsweise können Kläger, die in einem Mitgliedstaat ein Urteil erwirken, dieses Urteil in anderen Mitgliedstaaten vollstrecken, ohne dass sie zusätzliche rechtliche Schritte unternehmen müssen. Dies fördert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch das Vertrauen in das europäische Rechtssystem.

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Verfahren. Kläger müssen sich nicht mehr mit unterschiedlichen nationalen Regelungen auseinandersetzen, was den Zugang zur Justiz erleichtert. Zudem wird die Effizienz der Justizsysteme in den Mitgliedstaaten gefördert, da weniger Ressourcen für die Überprüfung von Urteilen aufgewendet werden müssen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch Herausforderungen bei der Umsetzung der Brüssel-I-Verordnung. Einige Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Auffassungen über die Auslegung der Verordnung, was zu Unsicherheiten führen kann. Zudem gibt es Fälle, in denen nationale Gerichte die Anerkennung ausländischer Urteile ablehnen, insbesondere wenn sie Bedenken hinsichtlich der Fairness des ursprünglichen Verfahrens haben.

Ein weiteres Problem ist die Sprache der Urteile. In vielen Fällen müssen Urteile übersetzt werden, was zusätzliche Kosten und Verzögerungen verursachen kann. Diese praktischen Herausforderungen müssen von den betroffenen Parteien und ihren Rechtsberatern berücksichtigt werden, um den Anerkennungsprozess reibungslos zu gestalten.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen in der EU wird entscheidend dafür sein, wie effektiv die Anerkennung ausländischer Urteile in Zukunft funktionieren wird. Die EU-Kommission arbeitet an weiteren Reformen, um die Verfahren zu vereinfachen und die Rechtslage zu klären. Dies könnte auch die Einführung neuer Regelungen zur digitalen Kommunikation und zur elektronischen Einreichung von Dokumenten umfassen, die den Prozess weiter beschleunigen könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EU mit ihrer Rolle im Anerkennungsverfahren einen entscheidenden Beitrag zur Harmonisierung der Rechtssysteme leistet. Die Brüssel-I-Verordnung stellt einen wesentlichen Schritt in Richtung einer effizienteren und gerechteren Handhabung von grenzüberschreitenden Streitigkeiten dar.

Die Brüssel-I-Verordnung

ist ein zentrales Element des europäischen Rechtsrahmens, das die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen innerhalb der Europäischen Union regelt. Diese Verordnung wurde entwickelt, um den rechtlichen Austausch zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und die Rechtssicherheit für Bürger und Unternehmen zu erhöhen.

Die Brüssel-I-Verordnung, die ursprünglich 2001 in Kraft trat und 2012 durch die Brüssel-Ia-Verordnung ersetzt wurde, zielt darauf ab, die Komplexität der grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten zu verringern. Ein wesentliches Merkmal dieser Verordnung ist, dass sie das Prinzip der automatischen Anerkennung von Urteilen fördert. Das bedeutet, dass ein Urteil, das in einem Mitgliedstaat ergangen ist, in anderen Mitgliedstaaten ohne ein gesondertes Verfahren anerkannt wird. Dies stellt sicher, dass die Rechtskraft eines Urteils nicht durch bürokratische Hürden beeinträchtigt wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Brüssel-I-Verordnung ist die Regelung der gerichtlichen Zuständigkeit. Die Verordnung legt fest, welches Gericht in einem grenzüberschreitenden Streitfall zuständig ist. Dies geschieht unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie etwa dem Wohnsitz der Parteien oder dem Ort, an dem die streitige Verpflichtung erfüllt werden soll. Diese klaren Vorschriften tragen dazu bei, die Vorhersehbarkeit und Stabilität im internationalen Rechtsverkehr zu erhöhen.

Die Verordnung enthält auch Bestimmungen zur Widerspruchsmöglichkeit gegen die Anerkennung eines Urteils. In bestimmten Fällen können Parteien die Anerkennung eines ausländischen Urteils anfechten, wenn sie der Ansicht sind, dass die grundlegenden Prinzipien der Fairness oder der öffentlichen Ordnung (Ordre public) verletzt wurden. Diese Ausnahmen sind jedoch eng gefasst, um die Vorteile der Verordnung nicht zu untergraben.

Ein weiterer bedeutender Punkt ist die Rolle der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bei der Auslegung und Durchsetzung der Brüssel-I-Verordnung. Diese Institutionen stellen sicher, dass die Verordnung einheitlich angewendet wird und helfen, rechtliche Unsicherheiten zu klären, die in der Praxis auftreten können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Brüssel-I-Verordnung einen bedeutenden Fortschritt in der Harmonisierung des europäischen Zivilprozessrechts darstellt. Sie bietet einen klaren rechtlichen Rahmen, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, effizienter zusammenzuarbeiten und die Rechte von Bürgern und Unternehmen zu schützen. Die Verordnung hat somit nicht nur die Rechtsprechung innerhalb der EU erleichtert, sondern auch das Vertrauen in die europäische Justiz gestärkt.

Die Auswirkungen auf grenzüberschreitende Streitigkeiten

Die Brüssel-I-Verordnung hat eine entscheidende Rolle bei der Regelung von grenzüberschreitenden Streitigkeiten innerhalb der Europäischen Union. Sie stellt sicher, dass Urteile, die in einem Mitgliedstaat erlassen werden, in anderen Mitgliedstaaten ohne zusätzliche Verfahren anerkannt werden. Dies ist ein wesentlicher Fortschritt für die Rechtssicherheit und die Effizienz der Justiz in Europa.

Ein zentrales Element der Brüssel-I-Verordnung ist die Regelung der gerichtlichen Zuständigkeit. Diese Verordnung legt fest, welches Gericht in einem bestimmten Fall zuständig ist, und sorgt dafür, dass die beteiligten Parteien wissen, wo sie ihre Klage einreichen müssen. Dies reduziert die Unsicherheit und die Komplexität, die oft mit grenzüberschreitenden Streitigkeiten verbunden sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen. Nach der Brüssel-I-Verordnung müssen Urteile, die in einem Mitgliedstaat erlassen wurden, in anderen Mitgliedstaaten ohne weitere Verfahren anerkannt werden. Dies bedeutet, dass ein in Deutschland ergangenes Urteil in Frankreich oder Italien ohne zusätzliche rechtliche Hürden vollstreckt werden kann. Diese Regelung fördert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten.

Die Brüssel-I-Verordnung hat auch positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Unternehmen, die international tätig sind, profitieren von der vereinfachten Rechtslage. Sie können sicher sein, dass ihre Verträge und Vereinbarungen in der gesamten EU rechtlich durchsetzbar sind. Dies trägt zur Förderung des Handels und der Investitionen innerhalb der Union bei.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen. In einigen Fällen kann es zu Rechtsstreitigkeiten kommen, die die Anwendung der Verordnung komplizieren. Beispielsweise können unterschiedliche nationale Gesetze und Verfahren dazu führen, dass die Anerkennung eines Urteils in einem anderen Mitgliedstaat nicht reibungslos verläuft. Hier ist rechtliche Beratung unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Brüssel-I-Verordnung erhebliche Auswirkungen auf grenzüberschreitende Streitigkeiten hat. Sie schafft einen klaren rechtlichen Rahmen, der die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in der EU erleichtert. Dies fördert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten.

- Vorteile der Brüssel-I-Verordnung:

- Vereinfachte gerichtliche Zuständigkeit

- Direkte Anerkennung von Urteilen

- Förderung des internationalen Handels

- Herausforderungen:

- Unterschiedliche nationale Gesetze

- Komplexität der Verfahren

- Notwendigkeit rechtlicher Beratung

Die Brüssel-I-Verordnung ist somit ein wichtiges Instrument für die rechtliche Harmonisierung in Europa und trägt wesentlich zur Lösung grenzüberschreitender Streitigkeiten bei.

Praktische Aspekte der Anerkennung ausländischer Urteile

Die Anerkennung ausländischer Urteile ist ein bedeutendes Thema im internationalen Recht, das in Deutschland zunehmend an Relevanz gewinnt. Bei der praktischen Umsetzung sind verschiedene Schritte und Herausforderungen zu beachten. In diesem Abschnitt werden wir die wesentlichen Aspekte und den Ablauf der Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland näher beleuchten.

Einreichung des Antrags auf Anerkennung

Um ein ausländisches Urteil anerkennen zu lassen, ist der erste Schritt die Einreichung eines Antrags bei dem zuständigen deutschen Gericht. Hierbei müssen bestimmte Dokumente und Nachweise vorgelegt werden, die die Grundlage für die Anerkennung bilden. Dazu gehören:

- Eine beglaubigte Kopie des ausländischen Urteils

- Eine Übersetzung des Urteils in die deutsche Sprache

- Nachweise über die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts

Es ist wichtig, dass alle Unterlagen vollständig und korrekt eingereicht werden, da unvollständige Anträge zu Verzögerungen führen können.

Rechtliche Unterstützung und Beratung

Die Komplexität des Anerkennungsverfahrens macht es ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Anwälte, die auf internationales Recht spezialisiert sind, können wertvolle Hilfe leisten. Sie sind nicht nur in der Lage, die notwendigen Dokumente vorzubereiten, sondern auch potenzielle Fallstricke zu identifizieren, die den Prozess verzögern könnten. Zudem können sie die Parteien über die spezifischen Anforderungen des deutschen Rechts informieren.

Herausforderungen im Anerkennungsprozess

Es gibt mehrere Herausforderungen, die während des Anerkennungsprozesses auftreten können. Zu den häufigsten Problemen gehören:

- Unterschiedliche rechtliche Standards: Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland können sich erheblich von denen im Ursprungsland unterscheiden. Dies kann zu Unsicherheiten führen.

- Öffentliche Ordnung: Ein ausländisches Urteil wird nicht anerkannt, wenn es gegen die öffentliche Ordnung (Ordre public) verstößt. Dies kann insbesondere in Fällen von Menschenrechtsverletzungen der Fall sein.

- Fristen und Verjährung: Es ist wichtig, die Fristen für die Einreichung des Antrags zu beachten, da eine Versäumnis zu einem Verlust des Rechts auf Anerkennung führen kann.

Die Rolle der Gerichte

Die deutschen Gerichte spielen eine entscheidende Rolle im Anerkennungsverfahren. Sie sind verantwortlich für die Prüfung der eingereichten Unterlagen und die Entscheidung über die Anerkennung des Urteils. Die Gerichte müssen sicherstellen, dass alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und dass das ausländische Urteil nicht gegen die Grundsätze der deutschen Rechtsordnung verstößt.

Praktische Tipps zur Vorbereitung

Um den Anerkennungsprozess zu erleichtern, sollten die Parteien folgende Tipps beachten:

1. Sorgfältige Dokumentation: Alle relevanten Unterlagen sollten sorgfältig gesammelt und aufbereitet werden.2. Fristen beachten: Die Einhaltung von Fristen ist entscheidend, um Verzögerungen zu vermeiden.3. Rechtzeitige Rechtsberatung: Eine frühzeitige Konsultation eines Anwalts kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden.

Insgesamt ist die praktische Umsetzung der Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland ein komplexer Prozess, der eine sorgfältige Planung und rechtliche Unterstützung erfordert. Durch die Beachtung der oben genannten Aspekte können die betroffenen Parteien den Prozess effizienter gestalten und mögliche Hindernisse überwinden.

Einreichung des Antrags auf Anerkennung

Die eines ausländischen Urteils in Deutschland ist ein entscheidender Schritt im rechtlichen Prozess. Dieser Vorgang erfordert nicht nur präzise Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch eine sorgfältige Vorbereitung der erforderlichen Unterlagen. Im Folgenden werden wir die wesentlichen Aspekte und Schritte beleuchten, die bei der Antragstellung zu beachten sind.

Um ein ausländisches Urteil anerkennen zu lassen, muss ein formeller Antrag bei dem zuständigen deutschen Gericht eingereicht werden. Dies geschieht in der Regel beim Amtsgericht oder Landgericht, abhängig von der Art des Urteils und der Streitigkeit. Es ist wichtig, die richtige Gerichtsbarkeit zu wählen, da dies den Verlauf des Verfahrens erheblich beeinflussen kann.

- Vorbereitung der Unterlagen: Zu den erforderlichen Dokumenten gehören in der Regel das Originalurteil oder eine beglaubigte Kopie, eine Übersetzung des Urteils in die deutsche Sprache sowie Nachweise über die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts.

- Begründung des Antrags: Der Antrag sollte eine klare Begründung enthalten, warum das Urteil anerkannt werden sollte. Hierbei sind die rechtlichen Grundlagen und die Einhaltung der deutschen Rechtsordnung zu beachten.

- Fristen und Gebühren: Es gibt spezifische Fristen, die eingehalten werden müssen, sowie Gebühren, die im Zusammenhang mit der Antragstellung anfallen können. Diese sollten im Voraus geklärt werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rechtliche Unterstützung. Es wird dringend empfohlen, einen Anwalt hinzuzuziehen, der über Erfahrung im internationalen Recht verfügt. Ein erfahrener Anwalt kann nicht nur bei der Erstellung des Antrags helfen, sondern auch sicherstellen, dass alle relevanten Informationen korrekt und vollständig sind.

Die Prüfung des Antrags erfolgt durch das zuständige Gericht, das die Unterlagen sorgfältig bewertet. Es wird geprüft, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllt sind, einschließlich der Frage, ob das ausländische Urteil mit der deutschen Rechtsordnung in Einklang steht. In einigen Fällen kann das Gericht zusätzliche Informationen anfordern oder eine Anhörung anberaumen.

Die Dauer des Verfahrens kann variieren, je nach Komplexität des Falls und der Arbeitsbelastung des Gerichts. In der Regel kann man jedoch mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Monaten rechnen. Es ist ratsam, während des gesamten Prozesses in engem Kontakt mit dem Gericht und dem eigenen Anwalt zu bleiben, um über den Stand des Verfahrens informiert zu sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ein komplexer, aber notwendiger Schritt ist, um die Gültigkeit eines ausländischen Urteils in Deutschland zu sichern. Mit der richtigen Vorbereitung und rechtlicher Unterstützung kann dieser Prozess effizient gestaltet werden.

Rechtliche Unterstützung und Beratung

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Personen, die ein ausländisches Urteil in Deutschland anerkennen lassen möchten, die **notwendige rechtliche Unterstützung** in Anspruch nehmen. Der Prozess der Anerkennung kann komplex und herausfordernd sein, insbesondere wenn es um internationale rechtliche Rahmenbedingungen geht. Daher ist es ratsam, sich frühzeitig um professionelle Hilfe zu kümmern.- Erfahrung ist entscheidend: Anwälte, die sich auf internationales Recht spezialisiert haben, bringen wertvolle Erfahrungen mit. Sie kennen die spezifischen Anforderungen und Vorschriften, die für die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland gelten. Diese Fachleute können potenzielle **Fallstricke** frühzeitig erkennen und vermeiden.

- Individuelle Beratung: Jeder Fall ist einzigartig. Ein erfahrener Anwalt kann eine maßgeschneiderte Strategie entwickeln, die auf die spezifischen Umstände des Falls zugeschnitten ist. Dies kann entscheidend sein, um die Erfolgschancen zu maximieren.

- Vorbereitung der Unterlagen: Der Anerkennungsprozess erfordert eine sorgfältige Zusammenstellung aller relevanten Dokumente. Anwälte helfen dabei, sicherzustellen, dass alle erforderlichen Unterlagen vollständig und korrekt sind, was die Chancen auf eine zügige Bearbeitung erhöht.

- Kommunikation mit den Gerichten: Ein Anwalt kann auch die Kommunikation mit den zuständigen Gerichten übernehmen. Dies ist besonders wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Fristen eingehalten werden.

Zusätzlich zur rechtlichen Unterstützung ist es wichtig, sich über die verschiedenen **internationalen Abkommen** zu informieren, die die Anerkennung ausländischer Urteile betreffen. Der Anwalt kann dabei helfen, die relevanten Abkommen zu identifizieren und deren Auswirkungen auf den spezifischen Fall zu erläutern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die **Kostenstruktur**. Die Inanspruchnahme rechtlicher Unterstützung kann mit erheblichen Kosten verbunden sein. Daher ist es ratsam, im Vorfeld eine transparente Kostenaufstellung zu verlangen. Viele Anwälte bieten auch ein erstes Beratungsgespräch an, das eine gute Gelegenheit bietet, die Kosten und die voraussichtliche Vorgehensweise zu besprechen.

Schließlich ist es wichtig, sich der **zeitlichen Aspekte** des Anerkennungsverfahrens bewusst zu sein. Ein Anwalt kann realistische Zeitrahmen skizzieren und die Parteien über mögliche Verzögerungen informieren. Dies hilft, unnötigen Stress zu vermeiden und sorgt dafür, dass alle Beteiligten gut informiert sind.

Insgesamt ist die Inanspruchnahme rechtlicher Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer Urteile nicht nur ratsam, sondern kann auch entscheidend für den Erfolg des Verfahrens sein. Die Expertise und Erfahrung eines Fachanwalts können den Unterschied ausmachen und helfen, den Prozess effizient und reibungslos zu gestalten.

Häufige Fragen zur Anerkennung ausländischer Urteile

In diesem Abschnitt beantworten wir häufige Fragen, die in Bezug auf die Anerkennung ausländischer Urteile in Deutschland auftreten. Diese Fragen helfen, die wichtigsten Punkte und Unsicherheiten zu klären und bieten eine wertvolle Orientierung für Betroffene.

Die Dauer des Anerkennungsprozesses kann stark variieren. In der Regel kann der Prozess zwischen einigen Wochen und mehreren Monaten in Anspruch nehmen. Faktoren, die die Dauer beeinflussen, sind die Komplexität des Falls, die Vollständigkeit der eingereichten Dokumente und die aktuelle Arbeitsbelastung des zuständigen Gerichts. Es ist wichtig, alle erforderlichen Unterlagen sorgfältig vorzubereiten, um Verzögerungen zu vermeiden.

Wenn ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, haben die betroffenen Parteien die Möglichkeit, den Rechtsweg erneut zu beschreiten. Dies kann die Einleitung eines neuen Verfahrens in Deutschland umfassen. In solchen Fällen ist es ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die besten Optionen zu prüfen und mögliche Alternativen zu erörtern.

Für den Anerkennungsprozess müssen verschiedene Dokumente eingereicht werden, darunter:

- Eine beglaubigte Kopie des ausländischen Urteils

- Eine Übersetzung des Urteils, falls es nicht in deutscher Sprache vorliegt

- Nachweise über die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts

- Nachweise über die Einhaltung der Grundsätze von Treu und Glauben

Die Vollständigkeit und Korrektheit dieser Unterlagen ist entscheidend für den Erfolg des Anerkennungsantrags.

Die öffentliche Ordnung (Ordre public) ist ein zentraler Aspekt bei der Anerkennung ausländischer Urteile. Ein Urteil kann abgelehnt werden, wenn es gegen die grundlegenden Werte und Prinzipien des deutschen Rechts verstößt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Urteil diskriminierende oder unfaire Bedingungen enthält. Die Beurteilung der öffentlichen Ordnung erfolgt im Einzelfall und kann komplex sein.

Es ist ratsam, sich an einen Anwalt zu wenden, der auf internationales Recht spezialisiert ist, um den Anerkennungsprozess effizient zu gestalten. Anwälte können wertvolle Unterstützung bieten, indem sie:

- Die erforderlichen Dokumente vorbereiten und überprüfen

- Den Antrag auf Anerkennung beim zuständigen Gericht einreichen

- Die Kommunikation mit dem Gericht übernehmen

- Die rechtlichen Möglichkeiten im Falle einer Ablehnung erläutern

Die Expertise eines erfahrenen Anwalts kann entscheidend sein, um potenzielle Fallstricke zu vermeiden und die Erfolgsaussichten zu erhöhen.

Ja, es gibt Fristen, die bei der Einreichung eines Antrags auf Anerkennung ausländischer Urteile beachtet werden müssen. Diese Fristen können je nach Art des Verfahrens und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen variieren. Es ist wichtig, diese Fristen im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass der Antrag rechtzeitig eingereicht wird.

Wie lange dauert der Anerkennungsprozess?

Die Dauer des Anerkennungsprozesses für ausländische Urteile in Deutschland kann sehr unterschiedlich sein. In der Regel kann man davon ausgehen, dass der Prozess mehrere Monate in Anspruch nimmt. Die genaue Dauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, die im Folgenden näher erläutert werden.

- Komplexität des Falls: Je komplexer der Fall ist, desto länger kann der Anerkennungsprozess dauern. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es mehrere Parteien oder unterschiedliche rechtliche Fragen gibt, die geklärt werden müssen.

- Arbeitsbelastung des Gerichts: Die aktuelle Arbeitsbelastung des zuständigen Gerichts spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Wenn das Gericht viele laufende Verfahren hat, kann sich die Bearbeitungszeit erheblich verlängern.

- Vollständigkeit der Unterlagen: Die Dauer kann auch davon abhängen, ob alle erforderlichen Dokumente und Nachweise ordnungsgemäß eingereicht wurden. Unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen können zu Verzögerungen führen.

- Rechtsmittel: Sollte eine Partei gegen die Entscheidung des Gerichts Rechtsmittel einlegen, kann sich der Prozess weiter in die Länge ziehen. Dies kann zusätzliche Monate oder sogar Jahre in Anspruch nehmen.

In der Regel ist es ratsam, sich frühzeitig über die zu erwartende Dauer des Anerkennungsprozesses zu informieren. Eine rechtzeitige Planung kann helfen, mögliche Verzögerungen zu minimieren und die Erwartungen der beteiligten Parteien zu managen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Dauer des Verfahrens nicht nur von den oben genannten Faktoren abhängt, sondern auch von den spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und internationalen Abkommen, die in dem jeweiligen Fall Anwendung finden.

Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden sollte, ist die Notwendigkeit von Übersetzungen und die Einholung von Gutachten, die den Anerkennungsprozess ebenfalls verlängern können. Wenn beispielsweise eine Übersetzung des ausländischen Urteils oder ein Gutachten eines Fachexperten erforderlich ist, kann dies zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dauer des Anerkennungsprozesses für ausländische Urteile in Deutschland sehr variabel ist. Um den Prozess zu beschleunigen, sollten die beteiligten Parteien sicherstellen, dass alle erforderlichen Unterlagen vollständig und korrekt eingereicht werden. Zudem kann die Konsultation eines erfahrenen Rechtsanwalts, der sich mit internationalen Verfahren auskennt, von großem Vorteil sein, um mögliche Fallstricke zu vermeiden und den Prozess effizienter zu gestalten.

Was passiert, wenn ein Urteil nicht anerkannt wird?

Wenn ein ausländisches Urteil in Deutschland nicht anerkannt wird, können die betroffenen Parteien verschiedene rechtliche Schritte unternehmen. Die Entscheidung eines deutschen Gerichts, ein ausländisches Urteil nicht anzuerkennen, kann für die betroffenen Parteien erhebliche Konsequenzen haben. In diesem Artikel werden wir die Möglichkeiten und Verfahren untersuchen, die in solchen Fällen zur Verfügung stehen.

Wenn ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, haben die Parteien die Option, den Rechtsweg erneut zu beschreiten. Dies bedeutet, dass sie ein neues Verfahren in Deutschland einleiten können, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Dieser Schritt ist oft notwendig, um die rechtlichen Fragen, die zur Nichtanerkennung geführt haben, zu klären und möglicherweise zu einer anderen Entscheidung zu gelangen.

Die Einleitung eines neuen Verfahrens beginnt in der Regel mit der Einreichung einer Klage bei dem zuständigen deutschen Gericht. In dieser Klage müssen die Parteien ihre Argumente darlegen und die relevanten Beweise vorlegen. Es ist entscheidend, dass die Klage gut vorbereitet ist, um die Erfolgsaussichten zu maximieren.

Bei der Einreichung einer neuen Klage müssen die Parteien die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland berücksichtigen. Dazu gehört die Überprüfung, ob das deutsche Gericht zuständig ist und ob die geltend gemachten Ansprüche den deutschen Gesetzen entsprechen. Es kann auch erforderlich sein, bestimmte Fristen einzuhalten, um die Klage erfolgreich einzureichen.

Die Unterstützung durch einen erfahrenen Anwalt ist in solchen Fällen von großer Bedeutung. Ein Anwalt, der sich auf internationales Recht spezialisiert hat, kann den Parteien helfen, die Komplexität des Verfahrens zu navigieren und die besten Strategien zu entwickeln, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Dies umfasst auch die Analyse der Gründe für die Nichtanerkennung und die Entwicklung eines maßgeschneiderten Ansatzes für das neue Verfahren.

Ein weiterer möglicher Schritt, den die Parteien in Betracht ziehen können, ist die alternative Streitbeilegung. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, Mediation oder Schlichtung in Anspruch zu nehmen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, ohne ein langwieriges Gerichtsverfahren durchlaufen zu müssen. Diese Methoden können oft schneller und kostengünstiger sein.

Die Nichtanerkennung eines ausländischen Urteils kann erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Parteien haben. Neben den finanziellen und zeitlichen Belastungen, die mit einem neuen Verfahren verbunden sind, kann es auch emotionale Belastungen verursachen. Daher ist es wichtig, die möglichen Konsequenzen im Voraus zu verstehen und sich entsprechend vorzubereiten.

Insgesamt ist die Situation, in der ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, komplex und erfordert fundierte rechtliche Kenntnisse. Die betroffenen Parteien sollten die verfügbaren Optionen sorgfältig prüfen und gegebenenfalls rechtliche Unterstützung in Anspruch nehmen, um ihre Chancen auf eine erfolgreiche Klärung ihrer Ansprüche zu maximieren.

Häufige Fragen

- Wie lange dauert der Anerkennungsprozess?

Die Dauer des Anerkennungsprozesses kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Monate, abhängig von der Komplexität des Falls und der Arbeitsbelastung des Gerichts.

- Was passiert, wenn ein Urteil nicht anerkannt wird?

Wenn ein ausländisches Urteil nicht anerkannt wird, haben die betroffenen Parteien die Möglichkeit, den Rechtsweg erneut zu beschreiten. Dies kann die Einleitung eines neuen Verfahrens in Deutschland umfassen.

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein ausländisches Urteil anerkennen zu lassen?

Um ein ausländisches Urteil in Deutschland anerkennen zu lassen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts und die Einhaltung der Grundsätze von Treu und Glauben.

- Gibt es Ausnahmen von der Anerkennung ausländischer Urteile?

Ja, es gibt Ausnahmen. Ein ausländisches Urteil wird nicht anerkannt, wenn es gegen die öffentliche Ordnung (Ordre public) verstößt oder die Rechte einer Partei nicht gewahrt wurden.

- Wie kann ich rechtliche Unterstützung für den Anerkennungsprozess erhalten?

Es ist ratsam, einen Anwalt mit Erfahrung im internationalen Recht zu konsultieren. Diese Fachleute können wertvolle Hilfe leisten und potenzielle Fallstricke vermeiden.