In diesem Artikel werden die rechtlichen Möglichkeiten und Schritte erörtert, die Arbeitnehmer ergreifen können, wenn sie zu Unrecht gekündigt wurden. Wir bieten umfassende Informationen zu diesem wichtigen Thema.

Eine unrechtmäßige Kündigung liegt vor, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer ohne rechtlichen Grund entlässt. Es gibt verschiedene Arten von Kündigungen, die als unrechtmäßig angesehen werden können. Dazu gehören unter anderem:

- Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter oder ethnischer Herkunft

- Vergeltungsmaßnahmen nach einer Beschwerde oder Anzeige

- Kündigungen während der Elternzeit oder Krankheit

Verständnis der rechtlichen Grundlagen ist entscheidend, um die eigene Position zu bewerten und mögliche Ansprüche geltend zu machen.

Arbeitnehmer haben in Deutschland verschiedene Rechte, die sie im Falle einer unrechtmäßigen Kündigung schützen. Zu den wichtigsten Gesetzen gehören:

- Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

- Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

- Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

Diese Gesetze bieten Schutz vor willkürlichen Entlassungen und stellen sicher, dass Arbeitnehmer fair behandelt werden.

Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) schützt Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten Kündigungen. Es gilt für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern und bietet einen rechtlichen Rahmen, um gegen unrechtmäßige Entlassungen vorzugehen. Arbeitnehmer müssen jedoch nachweisen, dass die Kündigung nicht gerechtfertigt war.

Das KSchG greift in bestimmten Situationen. Die Voraussetzungen sind:

- Das Arbeitsverhältnis muss länger als sechs Monate bestehen.

- Der Arbeitgeber muss mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise für befristete Arbeitsverhältnisse oder bestimmte Branchen.

Arbeitnehmer haben verschiedene Rechtsmittel, um gegen eine unrechtmäßige Kündigung vorzugehen. Dazu zählen:

- Einreichung einer Kündigungsschutzklage

- Verhandlungen mit dem Arbeitgeber

- Mediation

Es ist wichtig, die richtigen Schritte zu unternehmen, um die eigenen Rechte zu wahren.

Die Einreichung einer Kündigungsschutzklage erfolgt in der Regel innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung. Der Prozess umfasst folgende Schritte:

- Prüfung der Kündigung auf rechtliche Grundlagen.

- Einholung von rechtlichem Rat.

- Einreichung der Klage beim zuständigen Arbeitsgericht.

Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend, um die Erfolgschancen zu erhöhen.

Das Gerichtsverfahren kann für Arbeitnehmer stressig sein. Der Ablauf umfasst:

- Einführung des Falls durch den Richter

- Vorstellung der Beweise und Zeugen

- Urteilsverkündung

Arbeitnehmer sollten darauf vorbereitet sein, ihre Argumente klar und überzeugend darzulegen.

Neben der Klage gibt es auch alternative Methoden zur Streitbeilegung. Mediation und Schlichtung können eine schnellere und kostengünstigere Lösung bieten. Bei der Mediation arbeiten beide Parteien mit einem neutralen Dritten zusammen, um eine Einigung zu erzielen.

Nach einer Kündigung ist es wichtig, schnell zu handeln. Arbeitnehmer sollten ihre Optionen prüfen, rechtlichen Rat einholen und gegebenenfalls Klage erheben, um ihre Rechte zu wahren.

Was bedeutet eine unrechtmäßige Kündigung?

Eine unrechtmäßige Kündigung ist ein ernstes Thema, das viele Arbeitnehmer betrifft. Wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter ohne einen rechtlichen Grund entlässt, spricht man von einer unrechtmäßigen Kündigung. In Deutschland sind die rechtlichen Grundlagen für Kündigungen klar geregelt, um die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten von unrechtmäßigen Kündigungen und die entsprechenden rechtlichen Grundlagen erläutert.

- Ordentliche Kündigung ohne Grund: Dies geschieht, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer ohne Angabe von Gründen entlässt. In vielen Fällen ist dies unzulässig, insbesondere wenn das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) anwendbar ist.

- Außerordentliche Kündigung: Bei einer fristlosen Kündigung ist ein schwerwiegender Grund erforderlich. Fehlt dieser, ist die Kündigung unrechtmäßig.

- Diskriminierung: Kündigungen, die aufgrund von Geschlecht, Alter, Religion oder ethnischer Herkunft erfolgen, sind ebenfalls unrechtmäßig und verstoßen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

- Verletzung von Mitbestimmungsrechten: In Betrieben mit Betriebsrat müssen Kündigungen mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. Eine Kündigung ohne diese Zustimmung kann als unrechtmäßig angesehen werden.

Die rechtlichen Grundlagen für unrechtmäßige Kündigungen sind im deutschen Arbeitsrecht verankert. Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) schützt Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten Entlassungen. Dieses Gesetz gilt für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern und schützt Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate im Unternehmen beschäftigt sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Diskriminierung am Arbeitsplatz verbietet. Kündigungen, die auf diskriminierenden Gründen basieren, können vor Gericht angefochten werden.

Arbeitnehmer, die sich ungerecht behandelt fühlen, haben verschiedene Rechte. Dazu gehört das Recht, gegen die Kündigung vorzugehen und eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Diese Klage muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung eingereicht werden. Arbeitnehmer haben auch das Recht, eine Abfindung zu fordern, wenn die Kündigung unrechtmäßig war.

Zusätzlich können Arbeitnehmer auf eine Wiederherstellung des Arbeitsverhältnisses klagen, was bedeutet, dass sie möglicherweise wieder in ihrem alten Job arbeiten können. Dies ist jedoch oft mit Herausforderungen verbunden und erfordert rechtliche Unterstützung.

Insgesamt ist es wichtig, dass Arbeitnehmer ihre Rechte kennen und verstehen, wie sie im Falle einer unrechtmäßigen Kündigung vorgehen können. Eine fundierte rechtliche Beratung kann in solchen Fällen von großem Nutzen sein.

Welche Rechte habe ich als Arbeitnehmer?

In der heutigen Arbeitswelt ist es von entscheidender Bedeutung, dass Arbeitnehmer ihre Rechte kennen, insbesondere im Falle einer unrechtmäßigen Kündigung. Die Ungewissheit über die eigenen Rechte kann zu Stress und Verwirrung führen. In diesem Artikel werden wir die spezifischen Rechte von Arbeitnehmern in Deutschland beleuchten und die relevanten Gesetze und Vorschriften detailliert erläutern.

Als Arbeitnehmer in Deutschland sind Sie durch eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften geschützt. Diese Regelungen sind darauf ausgelegt, die Rechte der Arbeitnehmer zu wahren und sie im Falle von Konflikten zu unterstützen. Im Folgenden werden die wichtigsten Rechte aufgeführt:

- Recht auf Kündigungsschutz: Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) schützt Arbeitnehmer vor willkürlichen Entlassungen. Es stellt sicher, dass eine Kündigung nur aus bestimmten, rechtlich anerkannten Gründen erfolgen kann.

- Recht auf Anhörung: Vor einer Kündigung muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer anhören und seine Sichtweise berücksichtigen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Entscheidung fair ist.

- Recht auf eine schriftliche Kündigung: Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen, um rechtsgültig zu sein. Mündliche Kündigungen sind nicht zulässig und können angefochten werden.

- Recht auf Einsicht in die Personalakte: Arbeitnehmer haben das Recht, ihre Personalakte einzusehen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind und um sich auf mögliche rechtliche Schritte vorzubereiten.

- Recht auf Abfindung: Im Falle einer unrechtmäßigen Kündigung kann der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Abfindung haben. Die Höhe dieser Abfindung kann je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit und den Umständen der Kündigung variieren.

Zusätzlich zu diesen Rechten gibt es auch spezifische Regelungen, die je nach Branche oder Tarifvertrag variieren können. Daher ist es ratsam, sich über die jeweiligen Bestimmungen zu informieren, die auf das eigene Arbeitsverhältnis zutreffen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frist zur Klageeinreichung. Arbeitnehmer haben in der Regel drei Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen, nachdem sie die Kündigung erhalten haben. Versäumt man diese Frist, kann der Anspruch auf eine gerichtliche Überprüfung der Kündigung verloren gehen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Arbeitnehmer bei der Durchsetzung ihrer Rechte Unterstützung erhalten können. Gewerkschaften und Rechtsberatungsstellen bieten häufig kostenlose oder kostengünstige Beratung an, um Arbeitnehmer bei der Wahrung ihrer Rechte zu unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arbeitnehmer in Deutschland über umfassende Rechte verfügen, die sie im Falle einer unrechtmäßigen Kündigung schützen. Das Verständnis dieser Rechte ist entscheidend, um die eigene Position zu stärken und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

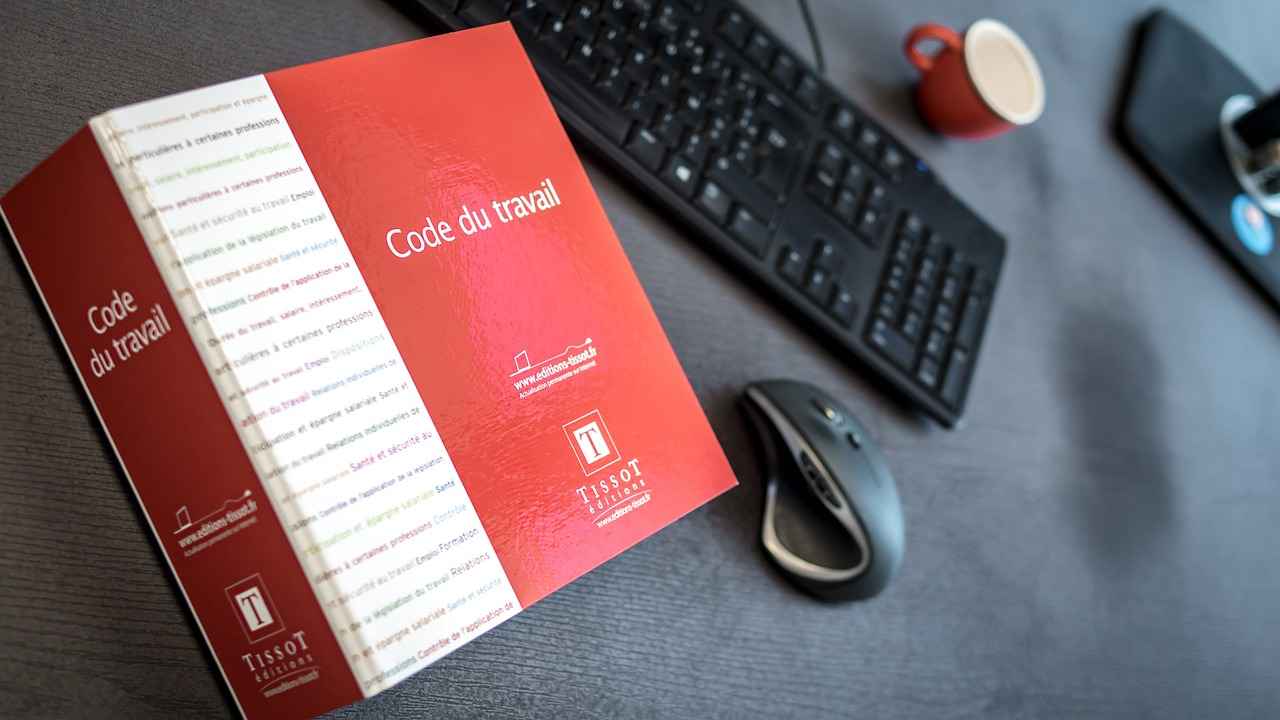

Das Kündigungsschutzgesetz

Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist ein zentrales Element des deutschen Arbeitsrechts, das darauf abzielt, Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten Entlassungen zu schützen. In diesem Artikel werden wir die Funktionsweise des KSchG, die geschützten Arbeitnehmergruppen und die wichtigsten Aspekte, die bei der Anwendung des Gesetzes zu beachten sind, ausführlich erläutern.

Das KSchG regelt, unter welchen Bedingungen eine Kündigung durch den Arbeitgeber rechtmäßig ist. Grundsätzlich ist eine Kündigung nur dann zulässig, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber einen triftigen Grund für die Kündigung angeben muss. Die Gründe können in drei Kategorien eingeteilt werden:

- Personenbedingte Kündigung: Diese erfolgt aufgrund von persönlichen Eigenschaften des Arbeitnehmers, wie z.B. Krankheit oder mangelnde Eignung.

- Verhaltensbedingte Kündigung: Hierbei handelt es sich um Kündigungen, die aufgrund von Fehlverhalten des Arbeitnehmers ausgesprochen werden, z.B. wiederholtes Zuspätkommen.

- Betriebsbedingte Kündigung: Diese Kündigung erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen, wie z.B. Unternehmensschließungen oder Stellenabbau.

Das KSchG schützt in erster Linie Arbeitnehmer, die in Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern beschäftigt sind. Zudem müssen die Arbeitnehmer seit mindestens sechs Monaten im Unternehmen tätig sein, um den vollen Schutz des Gesetzes zu genießen. Ausnahmen bilden unter anderem:

- Arbeitnehmer in der Probezeit.

- Leiharbeiter, die weniger als 18 Monate im selben Betrieb tätig sind.

- Bestimmte Gruppen wie Auszubildende oder Mitarbeiter mit befristeten Verträgen.

Das KSchG greift, wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Sozialauswahl, die der Arbeitgeber bei betriebsbedingten Kündigungen beachten muss. Hierbei müssen die sozialen Kriterien wie Alter, Betriebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten berücksichtigt werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Kündigung sozial gerechtfertigt zu begründen, andernfalls kann der Arbeitnehmer gegen die Kündigung vorgehen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Kündigung unrechtmäßig war, haben Sie das Recht, eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Diese muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden. In der Klage müssen Sie darlegen, warum die Kündigung unwirksam ist und Ihre Ansprüche geltend machen.

Die Einhaltung der Fristen ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Klage. Neben der Frist zur Klageeinreichung sollten Sie auch alle relevanten Unterlagen, wie Arbeitsverträge, Kündigungsschreiben und eventuelle Zeugenberichte sammeln. Eine gründliche Vorbereitung erhöht Ihre Chancen auf einen positiven Ausgang des Verfahrens.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kündigungsschutzgesetz einen wichtigen Schutz für Arbeitnehmer darstellt, die sich gegen unrechtmäßige Kündigungen wehren möchten. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die eigenen Rechte zu informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Ansprüche erfolgreich durchzusetzen.

Wann greift das Kündigungsschutzgesetz?

Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist ein zentrales Element des deutschen Arbeitsrechts und schützt Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten Kündigungen. Es ist wichtig zu verstehen, unter welchen Bedingungen dieses Gesetz zur Anwendung kommt und welche Ausnahmen es gibt.

Das KSchG gilt in der Regel für Unternehmen, die mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen. Dies bedeutet, dass in Betrieben mit weniger als zehn Angestellten das Gesetz nicht greift, und Arbeitnehmer in diesen Fällen weniger Schutz genießen. Die Mitarbeiterzahl wird dabei auf Vollzeitäquivalente gerechnet, was bedeutet, dass Teilzeitkräfte entsprechend gewichtet werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des KSchG ist, dass es nur für betriebliche Kündigungen Anwendung findet. Das bedeutet, dass das Gesetz nicht für Kündigungen gilt, die aus personenbedingten oder verhaltensbedingten Gründen ausgesprochen werden, solange diese Kündigungen rechtmäßig sind. In solchen Fällen müssen jedoch besondere Voraussetzungen erfüllt sein, um eine Kündigung wirksam zu machen.

Zusätzlich gibt es bestimmte Ausnahmen, die berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise sind leitende Angestellte oder Arbeitnehmer in der Probezeit oft nicht durch das KSchG geschützt. Auch in Fällen von betriebsbedingten Kündigungen müssen Arbeitgeber nachweisen, dass die Kündigung notwendig ist, um wirtschaftliche Schwierigkeiten zu überwinden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kündigungsfrist. Das KSchG schreibt vor, dass Arbeitgeber eine angemessene Frist einhalten müssen, bevor sie einen Mitarbeiter kündigen. Diese Fristen variieren je nach Dauer des Arbeitsverhältnisses und müssen im Kündigungsschreiben klar angegeben werden. Arbeitnehmer sollten sich bewusst sein, dass sie das Recht haben, gegen eine Kündigung vorzugehen, wenn sie der Meinung sind, dass diese unrechtmäßig ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kündigungsschutzgesetz in Deutschland eine wichtige Rolle beim Schutz von Arbeitnehmern spielt. Es ist unerlässlich, die spezifischen Voraussetzungen und Ausnahmen zu kennen, um die eigenen Rechte effektiv wahrnehmen zu können. Arbeitnehmer sollten sich im Falle einer Kündigung rechtzeitig rechtlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Unterstützung erhalten.

Welche Kündigungsfristen gelten?

Kündigungsfristen im Arbeitsrecht: Ein umfassender Überblick

Kündigungsfristen sind ein zentraler Bestandteil des Arbeitsrechts in Deutschland. Sie regeln, wie lange sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer im Voraus kündigen müssen, bevor das Arbeitsverhältnis endet. Diese Fristen sind gesetzlich festgelegt und variieren je nach Dauer des Beschäftigungsverhältnisses. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige zu den Kündigungsfristen, die Rechte und Pflichten sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber sowie die möglichen Auswirkungen einer nicht eingehaltenen Frist.

Die gesetzlichen Kündigungsfristen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Die Fristen richten sich nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und sind wie folgt:

- Bis zu 2 Jahren: 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Monats.

- 2 bis 5 Jahre: 1 Monat zum Ende eines Monats.

- 5 bis 8 Jahre: 6 Wochen zum Ende eines Monats.

- 8 bis 10 Jahre: 2 Monate zum Ende eines Monats.

- 10 bis 12 Jahre: 3 Monate zum Ende eines Monats.

- 12 Jahre und mehr: 4 Monate zum Ende eines Monats.

In bestimmten Fällen können abweichende Kündigungsfristen gelten. Beispielsweise können Tarifverträge oder individuelle Arbeitsverträge längere Fristen vorsehen. Es ist wichtig, diese Regelungen zu beachten, da sie die gesetzlichen Fristen übersteigen können. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Regelungen für bestimmte Berufsgruppen, wie z.B. für Auszubildende, die eine kürzere Kündigungsfrist haben.

Wenn eine Kündigungsfrist nicht eingehalten wird, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Der Arbeitgeber könnte verpflichtet sein, das Gehalt bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiterzuzahlen. Zudem kann der Arbeitnehmer unter Umständen rechtliche Schritte einleiten, um seine Ansprüche durchzusetzen. Dies zeigt, wie wichtig es ist, die Kündigungsfristen genau zu beachten und rechtzeitig zu handeln.

Arbeitnehmer haben das Recht, über die Kündigungsfristen informiert zu werden. Bei einer Kündigung muss der Arbeitgeber die Fristen einhalten, um eine rechtmäßige Kündigung sicherzustellen. Arbeitnehmer sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass sie im Falle einer unrechtmäßigen Kündigung die Möglichkeit haben, rechtliche Schritte einzuleiten, um ihre Ansprüche geltend zu machen.

Die Kenntnis der Kündigungsfristen ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber von entscheidender Bedeutung. Sie schützt die Rechte beider Parteien und sorgt für einen fairen Umgang im Arbeitsverhältnis. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die geltenden Fristen und Regelungen zu informieren, um im Falle einer Kündigung gut vorbereitet zu sein.

Rechtsmittel gegen eine Kündigung

In Deutschland haben Arbeitnehmer verschiedene Rechtsmittel, die sie gegen eine unrechtmäßige Kündigung einlegen können. Diese Rechtsmittel sind entscheidend, um die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen und sicherzustellen, dass sie fair behandelt werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Optionen erläutert, die Arbeitnehmer zur Verfügung stehen.

Eine der häufigsten Maßnahmen, die ein Arbeitnehmer ergreifen kann, ist die Kündigungsschutzklage. Diese Klage wird beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht und hat das Ziel, die Kündigung für unwirksam zu erklären. Arbeitnehmer müssen beachten, dass sie die Klage innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung einreichen müssen. Andernfalls verlieren sie ihre Rechte auf Anfechtung der Kündigung.

Die Kündigungsschutzklage basiert auf dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG), das Arbeitnehmer vor willkürlichen Entlassungen schützt. Wenn das Gericht feststellt, dass die Kündigung unrechtmäßig war, kann es die Wiedereinstellung des Arbeitnehmers anordnen oder eine Abfindung festlegen.

In vielen Fällen kann eine Abfindung eine akzeptable Lösung sein, insbesondere wenn eine Wiedereinstellung nicht möglich oder gewünscht ist. Eine Abfindung ist eine einmalige Zahlung, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Rahmen einer Einigung zahlt. Die Höhe der Abfindung kann variieren und ist oft Verhandlungssache. Es gibt jedoch allgemeine Richtlinien, die besagen, dass Arbeitnehmer etwa 0,5 bis 1,5 Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr erhalten können.

Ein weiterer Schritt, den Arbeitnehmer unternehmen können, ist die Einbeziehung des Betriebsrats. Der Betriebsrat kann als Vermittler agieren und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu finden. Mediation ist eine weitere Option, die oft weniger konfrontativ ist und es den Parteien ermöglicht, ihre Differenzen in einem geschützten Rahmen zu klären. Mediation kann oft schneller und kostengünstiger sein als ein Gerichtsverfahren.

Arbeitnehmer haben auch das Recht, die Kündigung auf anderen rechtlichen Grundlagen anzufechten. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Kündigung gegen Diskriminierungsgesetze verstößt oder wenn der Arbeitnehmer durch einen Arbeitsunfall oder eine Schwangerschaft geschützt ist. In solchen Fällen kann der Arbeitnehmer eine Klage auf Schadensersatz oder eine Wiederherstellung des Arbeitsverhältnisses anstreben.

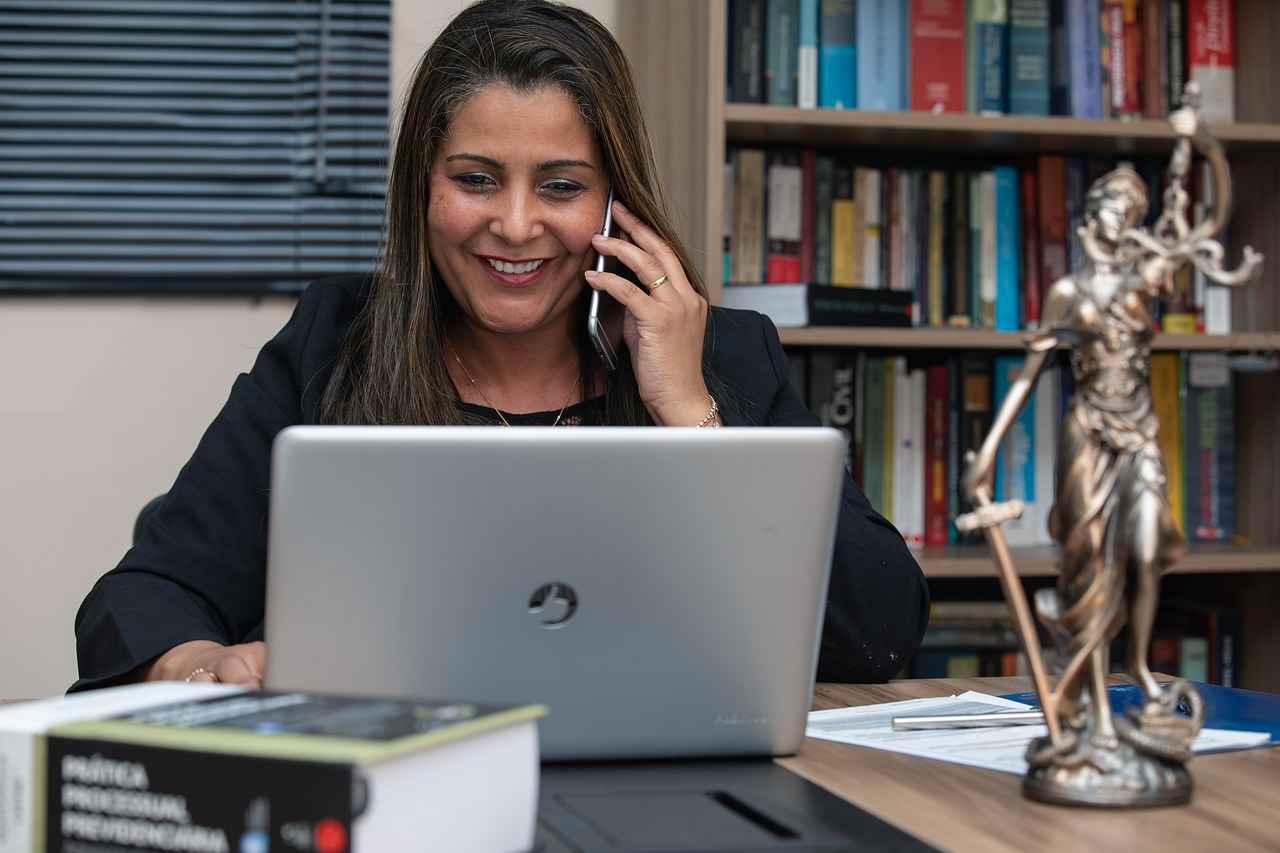

Es ist ratsam, vor der Einleitung von Rechtsmitteln rechtlichen Rat einzuholen. Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht kann wertvolle Unterstützung bieten und sicherstellen, dass alle notwendigen Schritte korrekt durchgeführt werden. Dies kann entscheidend sein, um die Erfolgschancen einer Klage zu erhöhen und die richtigen Fristen einzuhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arbeitnehmer in Deutschland über verschiedene Rechtsmittel verfügen, um sich gegen eine unrechtmäßige Kündigung zu wehren. Von der Kündigungsschutzklage über Abfindungen bis hin zu Mediation und rechtlicher Beratung gibt es zahlreiche Wege, die Arbeitnehmer nutzen können, um ihre Rechte zu schützen und eine faire Lösung zu finden.

Wie reiche ich eine Kündigungsschutzklage ein?

Die Einreichung einer Kündigungsschutzklage ist ein wichtiger Schritt für Arbeitnehmer, die sich gegen eine als unrechtmäßig empfundene Kündigung wehren möchten. In Deutschland sind die Rechte von Arbeitnehmern durch verschiedene Gesetze geschützt, und das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) spielt dabei eine zentrale Rolle. Um sicherzustellen, dass Ihre Klage erfolgreich ist, müssen bestimmte Schritte und Fristen beachtet werden.

Schritte zur Einreichung einer Kündigungsschutzklage

- Prüfung der Kündigung: Zunächst sollten Sie die Kündigung sorgfältig prüfen. Ist sie schriftlich und enthält sie die notwendigen Informationen?

- Frist beachten: Die Klage muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung eingereicht werden. Versäumen Sie diese Frist, verlieren Sie möglicherweise Ihre Ansprüche.

- Rechtsberatung einholen: Es ist ratsam, sich von einem Anwalt für Arbeitsrecht beraten zu lassen. Ein Fachmann kann Ihnen helfen, die Erfolgsaussichten Ihrer Klage einzuschätzen.

- Klageschrift erstellen: Die Klageschrift sollte präzise formuliert sein und alle relevanten Informationen enthalten, einschließlich der Gründe für die Anfechtung der Kündigung.

- Einreichung beim Arbeitsgericht: Reichen Sie die Klage beim zuständigen Arbeitsgericht ein. Achten Sie darauf, die Klageschrift in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

Fristen für die Klageeinreichung

Die Fristen sind entscheidend für den Erfolg Ihrer Klage. Die gesetzliche Frist von drei Wochen beginnt mit dem Tag, an dem Sie die Kündigung erhalten haben. Es ist wichtig, diese Frist strikt einzuhalten, da eine verspätete Klage in der Regel abgewiesen wird. In bestimmten Fällen kann es jedoch Ausnahmen geben, die eine Verlängerung der Frist rechtfertigen. Hierzu sollten Sie sich rechtzeitig rechtlichen Rat einholen.

Vorbereitung auf die Klage

Eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Unterlagen und Beweise zusammenstellen. Dazu gehören:

- Die Kündigung selbst

- Arbeitsvertrag und relevante Zusatzvereinbarungen

- Zeugenaussagen von Kollegen, die den Kündigungsgrund unterstützen können

- Dokumentation über Ihre Arbeitsleistung und etwaige Beschwerden

Je umfangreicher und detaillierter Ihre Beweise sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gericht zu Ihren Gunsten entscheidet.

Was passiert während des Gerichtsverfahrens?

Das Gerichtsverfahren kann für viele Arbeitnehmer eine stressige Erfahrung sein. In der ersten Verhandlung wird in der Regel versucht, eine Einigung zu erzielen. Sollte dies nicht gelingen, folgt eine detaillierte Anhörung, in der beide Parteien ihre Argumente vorbringen. Das Arbeitsgericht wird dann eine Entscheidung treffen, die entweder die Kündigung für unwirksam erklärt oder sie bestätigt.

Fazit

Die Einreichung einer Kündigungsschutzklage ist ein komplexer Prozess, der sorgfältige Planung und rechtzeitige Maßnahmen erfordert. Indem Sie die oben genannten Schritte befolgen und sich gut vorbereiten, können Sie Ihre Chancen auf eine positive Entscheidung erheblich erhöhen.

Fristen für die Klageeinreichung

Die Fristen für die Einreichung einer Klage sind ein entscheidender Aspekt im deutschen Arbeitsrecht, insbesondere wenn es um unrechtmäßige Kündigungen geht. Arbeitnehmer müssen sich bewusst sein, dass sie innerhalb bestimmter Fristen handeln müssen, um ihre Ansprüche geltend zu machen und nicht das Risiko einzugehen, diese zu verlieren. In diesem Abschnitt werden wir die relevanten Fristen und deren Bedeutung erläutern.

In Deutschland gilt für die Einreichung einer Kündigungsschutzklage eine Frist von drei Wochen ab Zugang der Kündigung. Diese Frist ist gesetzlich festgelegt und muss unbedingt eingehalten werden. Wenn der Arbeitnehmer die Klage nicht innerhalb dieser Frist einreicht, verliert er in der Regel sein Recht, gegen die Kündigung vorzugehen.

- Fristbeginn: Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Kündigung dem Arbeitnehmer zugeht. Es ist wichtig, das genaue Datum zu dokumentieren.

- Fristende: Die Klage muss bis zum Ende des dritten Wochen-Tages eingereicht werden. Dies bedeutet, dass der letzte Tag der Frist der letzte Tag der dritten Woche nach Zugang der Kündigung ist.

Zusätzlich zu der allgemeinen Frist gibt es auch spezielle Umstände, die die Fristen beeinflussen können. Beispielsweise können Urlaubszeiten oder Krankschreibungen die Fristen verlängern, wenn der Arbeitnehmer während dieser Zeit nicht in der Lage ist, zu klagen. In solchen Fällen sollte der Arbeitnehmer rechtzeitig rechtlichen Rat einholen, um sicherzustellen, dass er keine Fristen versäumt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Frist für die Einreichung einer Klage nicht nur für die Kündigungsschutzklage gilt, sondern auch für andere arbeitsrechtliche Ansprüche, wie z.B. Ansprüche auf Abfindung oder Entgeltfortzahlung. Diese Ansprüche müssen ebenfalls innerhalb von drei Wochen geltend gemacht werden, um rechtlich durchsetzbar zu sein.

Um die Fristen einzuhalten, ist es ratsam, sich frühzeitig mit einem Anwalt für Arbeitsrecht in Verbindung zu setzen. Ein Anwalt kann nicht nur bei der Fristwahrung helfen, sondern auch die Erfolgsaussichten einer Klage realistisch einschätzen. Zudem kann er dabei unterstützen, die erforderlichen Unterlagen und Beweise zusammenzustellen, die für die Klage notwendig sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einhaltung der Fristen für die Klageeinreichung von größter Bedeutung ist. Arbeitnehmer sollten sich der Fristen bewusst sein und rechtzeitig handeln, um ihre Rechte zu wahren. Eine frühzeitige rechtliche Beratung kann hier entscheidend sein, um mögliche Ansprüche nicht zu verlieren.

Vorbereitung auf die Klage

Die Vorbereitung auf eine Klage ist ein entscheidender Schritt im rechtlichen Prozess, insbesondere wenn es um unrechtmäßige Kündigungen geht. Eine sorgfältige und umfassende Vorbereitung kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem gescheiterten Verfahren ausmachen. In diesem Abschnitt werden wir die wichtigsten Aspekte der Vorbereitung beleuchten und wertvolle Tipps geben, welche Unterlagen und Beweise erforderlich sind.

Um eine Klage erfolgreich einzureichen, ist es wichtig, alle relevanten Unterlagen zu sammeln. Dazu gehören:

- Arbeitsvertrag: Dieser Vertrag legt die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses fest und ist oft die erste Referenz im Streitfall.

- Kündigungsschreiben: Eine Kopie des Kündigungsschreibens ist unerlässlich, um die Umstände und die Form der Kündigung zu dokumentieren.

- Zeugenaussagen: Falls vorhanden, sollten schriftliche Aussagen von Kollegen gesammelt werden, die die Umstände der Kündigung bestätigen können.

- Leistungsbeurteilungen: Dokumente, die die Arbeitsleistung und das Verhalten des Arbeitnehmers während des Beschäftigungsverhältnisses bewerten, sind ebenfalls wichtig.

Um die Unrechtmäßigkeit der Kündigung nachzuweisen, sind entsprechende Beweise erforderlich. Hier sind einige Beispiele:

- Dokumentation von Vorfällen: Notieren Sie sich alle relevanten Vorfälle, die zur Kündigung geführt haben, einschließlich Datum, Uhrzeit und Beteiligte.

- Kommunikation mit dem Arbeitgeber: E-Mails, Briefe oder andere Formen der Kommunikation können als Beweis dienen, dass die Kündigung unbegründet war.

- Vergleichbare Fälle: Informationen über ähnliche Kündigungen im Unternehmen, die möglicherweise nicht verfolgt wurden, können hilfreich sein.

Es ist ratsam, sich von einem erfahrenen Anwalt für Arbeitsrecht beraten zu lassen. Ein Anwalt kann Ihnen helfen, die notwendigen Schritte zu verstehen und sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Dokumente rechtzeitig einreichen. Darüber hinaus kann er Sie über Ihre Rechte und Möglichkeiten informieren, die Sie möglicherweise nicht kennen.

Eine der größten Herausforderungen bei der Vorbereitung auf eine Klage sind die Fristen. In Deutschland müssen Kündigungsschutzklagen innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung eingereicht werden. Daher ist es wichtig, schnell zu handeln und alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorzubereiten.

Vor der Einreichung der Klage sollten Sie eine klare Strategie entwickeln. Überlegen Sie, was Sie mit der Klage erreichen möchten. Möchten Sie Ihre Kündigung anfechten und Ihren Job zurückbekommen, oder streben Sie eine finanzielle Entschädigung an? Eine klare Zielsetzung hilft Ihnen, den Prozess fokussiert zu durchlaufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine gründliche unerlässlich ist, um Ihre Chancen auf Erfolg zu maximieren. Indem Sie die richtigen Unterlagen sammeln, Beweise sichern, rechtliche Beratung in Anspruch nehmen und Fristen im Auge behalten, können Sie sicherstellen, dass Sie gut auf das Verfahren vorbereitet sind.

Was passiert während des Gerichtsverfahrens?

Das Gerichtsverfahren kann für Arbeitnehmer stressig sein, insbesondere wenn sie gegen eine Kündigung vorgehen möchten. In diesem Abschnitt erklären wir den Ablauf eines typischen Verfahrens und was Arbeitnehmer in dieser Situation erwarten können. Der Prozess kann komplex und emotional belastend sein, daher ist es wichtig, gut informiert zu sein.

Ein Gerichtsverfahren beginnt in der Regel mit der Einreichung der Klage. Arbeitnehmer müssen ihre Klage innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung einreichen. Dieser Zeitraum ist entscheidend, da eine verspätete Einreichung in der Regel zur Unwirksamkeit der Klage führt. Nach der Einreichung wird ein Gerichtstermin festgelegt, an dem die Parteien ihre Argumente vortragen können.

Das Arbeitsgericht hat die Aufgabe, die Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu klären. Es prüft die Rechtmäßigkeit der Kündigung und entscheidet, ob der Arbeitnehmer wieder eingestellt werden sollte oder ob eine Abfindung gezahlt werden muss. Die Richter sind auf Arbeitsrecht spezialisiert und kennen die relevanten Gesetze und Vorschriften.

Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg im Gerichtsverfahren. Arbeitnehmer sollten alle relevanten Unterlagen sammeln, darunter Arbeitsverträge, Kündigungsschreiben und jegliche Korrespondenz mit dem Arbeitgeber. Auch Zeugen können eine wichtige Rolle spielen, da ihre Aussagen den Verlauf des Verfahrens beeinflussen können. Es ist ratsam, sich im Vorfeld mit einem Rechtsanwalt zu beraten, um die Erfolgsaussichten der Klage realistisch einzuschätzen.

Nach der Anhörung wird das Gericht ein Urteil fällen. Dieses Urteil kann entweder zu Gunsten des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers ausfallen. Im Falle eines positiven Urteils für den Arbeitnehmer kann das Gericht die Wiedereinstellung anordnen oder eine Abfindung festlegen. Im Falle einer Niederlage hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, Berufung einzulegen, wobei auch hier Fristen zu beachten sind.

Ein Gerichtsverfahren kann nicht nur rechtlich, sondern auch emotional belastend sein. Arbeitnehmer sollten sich bewusst sein, dass sie während des gesamten Prozesses Unterstützung benötigen, sei es durch Familie, Freunde oder professionelle Berater. Der Austausch mit anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, kann helfen, den Stress zu bewältigen.

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, alternative Streitbeilegungsmethoden wie Mediation oder Schlichtung in Betracht zu ziehen. Diese Verfahren sind oft weniger konfrontativ und können schneller zu einer Lösung führen. Sie bieten Arbeitnehmern die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt mit dem Arbeitgeber zu besprechen und eine einvernehmliche Lösung zu finden, ohne den langen und oft belastenden Weg eines Gerichtsverfahrens gehen zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ablauf eines Gerichtsverfahrens für Arbeitnehmer herausfordernd sein kann. Eine gründliche Vorbereitung, das Verständnis der eigenen Rechte und die Möglichkeit, alternative Lösungen in Betracht zu ziehen, sind entscheidend, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Die Rolle des Arbeitsgerichts

Das Arbeitsgericht spielt eine zentrale Rolle im Verfahren rund um Kündigungen und Arbeitskonflikte. In diesem Artikel werden die Aufgaben des Arbeitsgerichts sowie die Entscheidungsfindung erläutert, um Arbeitnehmern ein besseres Verständnis über ihre Rechte und die Abläufe im Gerichtssystem zu vermitteln.

Das Arbeitsgericht ist in Deutschland für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zuständig. Dazu gehören unter anderem:

- Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Kündigungen

- Entscheidungen über Lohn- und Gehaltsansprüche

- Klärung von Fragen zur Arbeitszeit und zu Arbeitsbedingungen

- Behandlung von Diskriminierungsfällen am Arbeitsplatz

Der Ablauf eines Verfahrens am Arbeitsgericht kann in mehrere Schritte unterteilt werden:

- Einreichung der Klage: Der Arbeitnehmer muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung eine Klage einreichen.

- Termin zur mündlichen Verhandlung: Das Gericht setzt einen Termin an, an dem beide Parteien ihre Argumente vortragen können.

- Urteilsverkündung: Nach der Verhandlung entscheidet das Gericht über die Klage und verkündet das Urteil.

Die Entscheidungen des Arbeitsgerichts basieren auf verschiedenen Faktoren:

- Gesetzliche Grundlagen: Die Richter orientieren sich an geltenden Gesetzen, wie dem Kündigungsschutzgesetz.

- Beweisaufnahme: Beweise, wie Zeugenaussagen und Dokumente, spielen eine entscheidende Rolle.

- Rechtsprechung: Frühere Urteile und Präzedenzfälle werden ebenfalls berücksichtigt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

In vielen Fällen bietet das Arbeitsgericht die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dies kann für beide Parteien von Vorteil sein, da es Zeit und Kosten spart und oft zu einer schnelleren Lösung führt.

Arbeitnehmer sollten sich gut auf das Verfahren vorbereiten. Dazu gehört:

- Die Sammlung aller relevanten Unterlagen, wie Arbeitsverträge und Kündigungsschreiben.

- Die Möglichkeit, Zeugen zu benennen, die die eigenen Ansprüche unterstützen können.

- Die Einhaltung aller Fristen, um ihre Rechte zu wahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Arbeitsgericht eine entscheidende Rolle im Schutz der Arbeitnehmerrechte spielt. Durch ein umfassendes Verständnis der Abläufe und der rechtlichen Rahmenbedingungen können Arbeitnehmer ihre Interessen effektiver vertreten.

Die Bedeutung von Zeugen

In einem Kündigungsschutzprozess kann die Bedeutung von Zeugen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zeugen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Umstände der Kündigung zu klären und die Glaubwürdigkeit der beteiligten Parteien zu bewerten. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte beleuchten, wie und wann Zeugen in einem solchen Verfahren eingesetzt werden können.

Zeugen können entscheidende Informationen liefern, die den Verlauf eines Verfahrens erheblich beeinflussen. Ihre Aussagen können dazu beitragen, die Wahrheit über die Kündigung ans Licht zu bringen und die Position des Arbeitnehmers zu stärken. Insbesondere in Fällen, in denen es um die Begründung der Kündigung geht, können Zeugen eine wichtige Rolle spielen. Sie können bestätigen, ob die Kündigung gerechtfertigt war oder ob es möglicherweise diskriminierende oder ungerechte Motive gab.

Es ist ratsam, Zeugen bereits in der Vorbereitungsphase der Klage zu benennen. Dies geschieht in der Regel, nachdem der Arbeitnehmer von der Kündigung erfahren hat und bevor die Klage eingereicht wird. Zeugen sollten in der Lage sein, relevante Informationen zu liefern, die den Fall unterstützen. Beispiele könnten Kollegen sein, die die Arbeitsweise des Arbeitnehmers beobachtet haben oder Vorgesetzte, die in den Kündigungsprozess involviert waren.

Im Gerichtsverfahren werden Zeugen in der Regel vernommen. Dies geschieht durch die Richter oder die Anwälte beider Parteien. Die Zeugen haben die Möglichkeit, ihre Sichtweise darzulegen und Fragen zu beantworten. Ihre Aussagen werden protokolliert und können als Beweismittel in die Entscheidung des Gerichts einfließen. Es ist wichtig, dass die Zeugen gut vorbereitet sind und die relevanten Fakten klar und präzise darstellen.

Eine sorgfältige Vorbereitung der Zeugen ist entscheidend für den Erfolg des Verfahrens. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten sicherstellen, dass ihre Zeugen über die Notwendigkeit und den Inhalt ihrer Aussagen informiert sind. Dies kann durch ein Vorabgespräch geschehen, in dem die wichtigsten Punkte besprochen werden, die der Zeuge ansprechen sollte. Auch das Üben von möglichen Fragen kann helfen, die Nervosität zu verringern und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Zeugen sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Falschaussagen können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zudem kann die Verweigerung der Aussage unter bestimmten Umständen ebenfalls rechtliche Folgen haben. Es ist wichtig, dass die Zeugen sich ihrer Verantwortung bewusst sind und die Relevanz ihrer Aussagen für den Fall verstehen.

Die Rolle der Zeugen in einem Kündigungsschutzprozess ist von zentraler Bedeutung. Sie können nicht nur zur Klärung der Fakten beitragen, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Parteien beeinflussen. Daher ist es unerlässlich, Zeugen sorgfältig auszuwählen und gut auf ihre Aussagen vorzubereiten. Ein erfolgreicher Einsatz von Zeugen kann entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein.

Alternative Streitbeilegung: Mediation und Schlichtung

In der heutigen Zeit, in der Konflikte am Arbeitsplatz häufig auftreten, ist es wichtig, sich mit den verschiedenen Methoden der Streitbeilegung auseinanderzusetzen. Neben der Klage gibt es alternative Methoden, die sowohl Zeit als auch Kosten sparen können. Zwei der gängigsten Methoden sind Mediation und Schlichtung. In diesem Abschnitt werden wir diese Optionen näher beleuchten und deren Vorteile sowie Abläufe erläutern.

Mediation ist ein freiwilliger Prozess, bei dem ein neutraler Dritter, der Mediator, den Parteien hilft, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Der Mediator leitet die Gespräche und sorgt dafür, dass beide Seiten ihre Sichtweise darlegen können. Der Vorteil der Mediation liegt in der Wahrung der Beziehungen zwischen den Parteien, da der Prozess auf Zusammenarbeit und Verständnis abzielt.

- Vertraulichkeit: Alle Informationen, die während der Mediation ausgetauscht werden, bleiben vertraulich.

- Flexibilität: Die Parteien können selbst entscheiden, wie sie die Lösung gestalten möchten.

- Schnelligkeit: Mediation kann oft schneller zu Ergebnissen führen als ein Gerichtsverfahren.

Die Schlichtung ist ein weiterer Prozess zur Konfliktlösung, der oft in rechtlichen Auseinandersetzungen eingesetzt wird. Im Gegensatz zur Mediation ist die Schlichtung formeller und beinhaltet einen Schlichter, der die Argumente beider Seiten anhört und einen Vorschlag zur Lösung des Konflikts unterbreitet. Dieser Vorschlag ist nicht bindend, kann jedoch als Grundlage für weitere Verhandlungen dienen.

- Strukturierter Ablauf: Der Schlichtungsprozess folgt einem festgelegten Verfahren, das die Präsentation von Beweisen und Argumenten umfasst.

- Unabhängigkeit: Der Schlichter ist neutral und hat keine persönlichen Interessen an dem Ausgang des Verfahrens.

- Effizienz: Schlichtung kann oft schneller und kostengünstiger sein als ein Gerichtsprozess.

Die Nutzung von Mediation und Schlichtung bietet zahlreiche Vorteile. Zunächst einmal sind beide Methoden kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren. Die Parteien sparen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, da die Verfahren in der Regel schneller abgeschlossen werden können. Zudem fördern diese Methoden die Kommunikation und das Verständnis zwischen den Konfliktparteien, was in vielen Fällen zu einer nachhaltigeren Lösung führt.

Ein weiterer Vorteil ist die Selbstbestimmung. Die Parteien haben die Möglichkeit, aktiv an der Lösung ihres Konflikts mitzuwirken, anstatt diese Entscheidung einem Richter zu überlassen. Dies kann zu einer höheren Zufriedenheit mit dem Ergebnis führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mediation und Schlichtung wertvolle Werkzeuge zur Konfliktlösung darstellen. Sie bieten eine effiziente und freundliche Alternative zum Gerichtsverfahren und sollten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Betracht gezogen werden, um ihre Konflikte zu lösen.

Vorteile der Mediation

Mediation ist ein zunehmend beliebter Prozess zur Konfliktlösung, der viele Vorteile für Arbeitnehmer bietet. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Vorteile der Mediation näher beleuchten und erläutern, wie dieser Prozess abläuft.

Ein wesentlicher Vorteil der Mediation ist die Zeitersparnis. Im Vergleich zu einem gerichtlichen Verfahren, das oft Monate oder sogar Jahre dauern kann, ermöglicht die Mediation eine schnellere Lösung von Konflikten. Die Parteien können gemeinsam einen Termin vereinbaren und den Prozess in der Regel innerhalb weniger Sitzungen abschließen. Dies ist besonders vorteilhaft für Arbeitnehmer, die schnell Klarheit über ihre berufliche Zukunft benötigen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kostenersparnis. Rechtsstreitigkeiten können teuer sein, insbesondere wenn Anwälte und Gerichtskosten berücksichtigt werden. Mediation hingegen ist oft kostengünstiger, da die Parteien die Kosten des Mediators teilen und keine hohen Gerichtskosten anfallen. Dies ermöglicht es den Arbeitnehmern, ihre finanziellen Ressourcen zu schonen und sich auf die Lösung des Konflikts zu konzentrieren.

Ein zusätzlicher Vorteil der Mediation ist die Erhaltung der Beziehungen. Im Gegensatz zu einem gerichtlichen Verfahren, das oft zu einer Eskalation des Konflikts führt, fördert die Mediation eine kooperative Atmosphäre. Die Parteien arbeiten gemeinsam an einer Lösung, die für beide Seiten akzeptabel ist. Dies kann besonders wichtig sein, wenn die Parteien weiterhin in einem beruflichen Umfeld miteinander interagieren müssen.

Der Ablauf der Mediation ist in der Regel strukturiert, aber flexibel. Zunächst findet ein Einführungsmeeting statt, in dem der Mediator die Parteien begrüßt und den Prozess erklärt. Danach haben die Parteien die Möglichkeit, ihre Sichtweise darzulegen. Der Mediator hilft, die Kommunikation zu erleichtern und Missverständnisse auszuräumen. Durch verschiedene Techniken, wie z.B. das Aktive Zuhören, werden die Parteien ermutigt, ihre Bedürfnisse und Interessen klar zu formulieren.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Vertraulichkeit des Mediationsprozesses. Alles, was während der Mediation besprochen wird, bleibt vertraulich und kann nicht vor Gericht verwendet werden. Dies schafft einen sicheren Raum, in dem die Parteien offen über ihre Anliegen sprechen können, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mediation eine wertvolle Alternative zur gerichtlichen Auseinandersetzung darstellt. Sie bietet zahlreiche Vorteile, darunter Zeit- und Kostenersparnis, die Erhaltung von Beziehungen sowie einen strukturierten und vertraulichen Ablauf. Arbeitnehmer sollten die Mediation als ernsthafte Option in Betracht ziehen, wenn sie mit Konflikten am Arbeitsplatz konfrontiert sind.

Wie funktioniert der Schlichtungsprozess?

Der Schlichtungsprozess stellt eine effektive Methode dar, um Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern schnell und kostengünstig zu lösen. Im Folgenden wird erläutert, wie dieser Prozess abläuft, welche Schritte erforderlich sind und welche Vorteile er bietet.

- Einleitung in den Schlichtungsprozess: Der Schlichtungsprozess ist ein freiwilliges Verfahren, das darauf abzielt, eine Einigung zwischen den streitenden Parteien zu erzielen, ohne dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Dies kann sowohl in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten als auch in anderen Konfliktfeldern von Vorteil sein.

- Schritt 1: Antrag auf Schlichtung: Der erste Schritt im Schlichtungsprozess besteht darin, einen Antrag auf Schlichtung zu stellen. Dies kann in der Regel schriftlich erfolgen und sollte die wesentlichen Punkte des Konflikts darlegen. Es ist wichtig, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um den Schlichtungsprozess zu erleichtern.

- Schritt 2: Auswahl eines Schlichters: Nach der Antragstellung wird ein neutraler Schlichter ausgewählt. Dieser sollte über Fachkenntnisse im jeweiligen Konfliktbereich verfügen und in der Lage sein, beide Parteien objektiv zu beraten und zu unterstützen.

- Schritt 3: Schlichtungsgespräch: In einem persönlichen Gespräch, dem sogenannten Schlichtungsgespräch, kommen die Parteien zusammen, um ihre Standpunkte darzulegen. Der Schlichter moderiert dieses Gespräch und hilft dabei, Missverständnisse auszuräumen und gemeinsame Interessen zu identifizieren.

- Schritt 4: Einigung oder Vereinbarung: Ziel des Schlichtungsprozesses ist es, eine Einigung zu erzielen. Dies kann in Form einer schriftlichen Vereinbarung geschehen, die von beiden Parteien unterzeichnet wird. In vielen Fällen führt dies zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung.

- Schritt 5: Abschluss des Verfahrens: Nach der Einigung wird das Verfahren offiziell abgeschlossen. Falls keine Einigung erzielt werden kann, haben die Parteien weiterhin die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten, jedoch hat der Schlichtungsprozess oft dazu beigetragen, die Situation zu entschärfen.

Vorteile des Schlichtungsprozesses:

Der Schlichtungsprozess bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

- Zeitersparnis: Im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren ist der Schlichtungsprozess in der Regel schneller, da er in der Regel innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden kann.

- Kosteneffizienz: Die Kosten für die Schlichtung sind oft deutlich niedriger als die Kosten eines Gerichtsverfahrens, was ihn zu einer attraktiven Option für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber macht.

- Vertraulichkeit: Im Gegensatz zu öffentlichen Gerichtsverfahren ist der Schlichtungsprozess vertraulich. Dies schützt die Privatsphäre der beteiligten Parteien und kann dazu beitragen, das öffentliche Image des Unternehmens zu wahren.

- Erhalt der Arbeitsbeziehung: Der Schlichtungsprozess fördert oft eine konstruktive Kommunikation zwischen den Parteien, was dazu beitragen kann, die Arbeitsbeziehung zu erhalten und zukünftige Konflikte zu vermeiden.

Insgesamt ist der Schlichtungsprozess eine wertvolle Alternative zur gerichtlichen Auseinandersetzung, die es Arbeitnehmern und Arbeitgebern ermöglicht, Konflikte auf eine kooperative und effiziente Weise zu lösen.

Fazit: Was sollte ich nach einer Kündigung tun?

Nach einer Kündigung kann die Situation für viele Arbeitnehmer überwältigend sein. Es ist jedoch entscheidend, schnell und überlegt zu handeln, um die eigenen Rechte zu wahren und mögliche rechtliche Schritte einzuleiten. In diesem Artikel geben wir praktische Tipps, die Ihnen helfen, in dieser schwierigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Der erste Schritt nach einer Kündigung ist, Ruhe zu bewahren und die Kündigung sorgfältig zu überprüfen. Achten Sie darauf, ob die Kündigung schriftlich erfolgt ist und ob alle erforderlichen Informationen enthalten sind. Überprüfen Sie auch die Kündigungsfristen und ob das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie in Erwägung, rechtlichen Rat einzuholen.

Es kann hilfreich sein, direkt mit Ihrem Arbeitgeber in Kontakt zu treten, um die Gründe für die Kündigung zu klären. Manchmal können Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme zu einer Kündigung führen, die möglicherweise zurückgezogen werden kann. Ein offenes Gespräch kann oft zu einer einvernehmlichen Lösung führen.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Dokumente und Nachweise aufbewahren. Dazu gehören Arbeitsverträge, Korrespondenz mit dem Arbeitgeber und Leistungsbeurteilungen. Diese Unterlagen sind wichtig, falls Sie rechtliche Schritte einleiten müssen. Eine gründliche Dokumentation kann den Unterschied machen.

Es ist ratsam, sich von einem Rechtsanwalt für Arbeitsrecht beraten zu lassen. Ein Fachmann kann Ihnen helfen, die Situation zu bewerten und die besten Schritte zu planen. Er kann Ihnen auch bei der Einreichung einer Kündigungsschutzklage unterstützen, falls dies notwendig ist.

Beachten Sie die Fristen für die Einreichung einer Klage. In Deutschland haben Sie in der Regel drei Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Versäumen Sie diese Frist, können Sie Ihre Ansprüche verlieren. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Schritte rechtzeitig unternehmen.

Bevor Sie rechtliche Schritte einleiten, sollten Sie auch alternative Methoden zur Streitbeilegung in Betracht ziehen. Mediation oder Schlichtung können eine schnellere und kostengünstigere Lösung bieten. Diese Verfahren ermöglichen es beiden Parteien, ihre Standpunkte darzulegen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.

Nutzen Sie auch Unterstützungsangebote von Gewerkschaften oder anderen Organisationen. Diese können Ihnen wertvolle Informationen und Ressourcen zur Verfügung stellen. Zudem bieten viele von ihnen rechtliche Beratung an, die für Ihre Situation von Vorteil sein kann.

Zusammenfassend ist es nach einer Kündigung entscheidend, schnell zu handeln und gut informiert zu sein. Indem Sie die oben genannten Schritte befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Rechte wahren und die bestmöglichen Entscheidungen treffen.

Häufig gestellte Fragen

- Was soll ich tun, wenn ich zu Unrecht gekündigt wurde?

Wenn Sie glauben, dass Ihre Kündigung unrechtmäßig war, sollten Sie zunächst Ihre Unterlagen überprüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihnen helfen, die nächsten Schritte zu planen und die notwendigen Fristen einzuhalten.

- Wie lange habe ich Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen?

In der Regel haben Sie drei Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen, nachdem Sie die Kündigung erhalten haben. Es ist wichtig, diese Frist einzuhalten, um Ihre Ansprüche nicht zu verlieren.

- Was passiert, wenn ich keine Klage einreiche?

Wenn Sie keine Klage einreichen, gilt die Kündigung als rechtsgültig. Das bedeutet, dass Sie Ihre Ansprüche möglicherweise nicht mehr durchsetzen können und die Möglichkeit verlieren, gegen die Kündigung vorzugehen.

- Kann ich während des Klageverfahrens weiterhin arbeiten?

In vielen Fällen können Sie während des Klageverfahrens weiterhin arbeiten, es sei denn, das Arbeitsgericht entscheidet anders. Es ist jedoch wichtig, dies im Vorfeld zu klären und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.

- Was sind die Vorteile einer Mediation?

Mediation kann eine kostengünstige und schnellere Lösung bieten, als ein Gerichtsverfahren. Sie ermöglicht es beiden Parteien, in einem vertraulichen Rahmen zu verhandeln und eine einvernehmliche Lösung zu finden, ohne vor Gericht zu gehen.