In diesem Artikel werden wir die Haftung für Anwaltskosten im deutschen Rechtssystem untersuchen, insbesondere im Kontext von Prozessverlusten. Wir klären, wann und wie diese Kosten auftreten können.

Was sind Anwaltskosten im deutschen Recht?

Anwaltskosten sind die Gebühren, die für juristische Dienstleistungen anfallen. Diese Kosten können sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, darunter die Honorare des eigenen Anwalts sowie die Gebühren der Gegenseite. Die Anwaltskosten sind in der Regel im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt, das die Höhe der Gebühren und die Abrechnungsmethoden festlegt. Es ist wichtig, die Grundlagen dieser Kosten zu verstehen, um die finanziellen Auswirkungen eines Rechtsstreits einschätzen zu können.

Wann müssen die Anwaltskosten der Gegenseite übernommen werden?

Im deutschen Recht gibt es klare Regelungen, wann die unterlegene Partei die Anwaltskosten der Gegenseite tragen muss. Dies geschieht in der Regel, wenn ein Prozess verloren geht. Die Kostenübernahme ist jedoch nicht immer unumstößlich; es gibt Ausnahmen und besondere Umstände, die berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise kann in bestimmten Fällen eine Teilkostentragung oder sogar eine volle Kostenübernahme durch die obsiegende Partei gefordert werden.

Die Regelung im Zivilprozessrecht

Das Zivilprozessrecht legt fest, dass die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Dies beinhaltet nicht nur die Anwaltskosten, sondern auch die Gerichtskosten. Die spezifischen Vorschriften sind im Gesetz über Gerichtskosten und im RVG festgelegt. Es ist entscheidend, die genauen Vorschriften zu kennen, um die möglichen finanziellen Folgen eines Verfahrens zu verstehen.

Die Bedeutung des Streitwerts

Der Streitwert spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Anwaltskosten. Er bestimmt, wie hoch die Gebühren für die Anwälte sind und hat somit einen direkten Einfluss auf die Gesamtkosten des Verfahrens. Der Streitwert wird in der Regel anhand des Wertes der Forderung oder des Interesses, das im Prozess geltend gemacht wird, ermittelt. Je höher der Streitwert, desto höher sind in der Regel auch die Anwaltskosten. Daher ist es wichtig, den Streitwert genau zu verstehen und gegebenenfalls rechtzeitig zu prüfen.

Ausnahmen von der Kostentragungspflicht

Es gibt auch Ausnahmen, in denen die unterlegene Partei nicht für die Kosten der Gegenseite aufkommen muss. Zu diesen Ausnahmen zählen Fälle, in denen die Klage als unbegründet oder missbräuchlich angesehen wird. Auch wenn eine Partei aus guten Gründen nicht in der Lage ist, die Kosten zu tragen, kann dies zu einer Ausnahme führen. Diese speziellen Umstände sind in der Rechtsprechung und den entsprechenden Gesetzen verankert.

Rechtsmittel und deren Einfluss auf Anwaltskosten

Wenn in einem Verfahren Rechtsmittel eingelegt werden, können sich die Kosten für die Parteien erheblich ändern. Berufungen und andere Rechtsmittel können zusätzliche Anwaltskosten verursachen, die von der unterlegenen Partei getragen werden müssen. Daher ist es wichtig, die potenziellen Kosten und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor man ein Rechtsmittel einlegt.

Wie kann ich meine Anwaltskosten minimieren?

Es gibt verschiedene Strategien, um Anwaltskosten zu senken. Eine der effektivsten Methoden ist die Wahl des richtigen Anwalts. Ein erfahrener und kompetenter Anwalt kann helfen, die Kosten zu optimieren und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Zudem sind Vergleichsangebote und Verhandlungen mit der Gegenseite oft ein guter Weg, um die Kosten zu reduzieren. Durch frühzeitige Gespräche kann möglicherweise eine Einigung erzielt werden, die für beide Parteien vorteilhaft ist.

Wie sieht die Kostenentscheidung im Urteil aus?

Im Urteil wird eine Kostenentscheidung getroffen, die die Haftung für Anwaltskosten regelt. Diese Entscheidung ist entscheidend für die zukünftige Kostentragung und wird in der Regel am Ende des Verfahrens getroffen. Es ist wichtig, die Formulierung der Kostenentscheidung genau zu betrachten, da sie maßgeblich für die finanziellen Verpflichtungen der Parteien ist.

Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung

Gegen die Kostenentscheidung kann in bestimmten Fällen Rechtsmittel eingelegt werden. Diese Möglichkeit sollte in Betracht gezogen werden, wenn es berechtigte Gründe gibt, die Entscheidung anzufechten. Es ist ratsam, sich in solchen Fällen von einem erfahrenen Anwalt beraten zu lassen, um die besten Schritte zu planen.

Was sind Anwaltskosten im deutschen Recht?

In der Welt des deutschen Rechts sind Anwaltskosten ein zentrales Thema, das sowohl Kläger als auch Beklagte betrifft. Diese Kosten können erheblich variieren und sind oft ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung, ob man einen Rechtsstreit anstrebt oder nicht. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Anwaltskosten im deutschen Rechtssystem näher beleuchten.

Anwaltskosten sind Gebühren, die für juristische Dienstleistungen anfallen. Diese umfassen nicht nur die Honorare des eigenen Anwalts, sondern auch die Kosten, die der gegnerische Anwalt in Rechnung stellt. Im deutschen Rechtssystem werden Anwaltskosten durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt, das die Gebührenstruktur für Anwälte festlegt.

Die Kosten können sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, darunter:

- Beratungskosten: Gebühren für die erste rechtliche Beratung.

- Prozesskosten: Gebühren, die während eines Gerichtsverfahrens anfallen, einschließlich der Anwaltsgebühren für die Vertretung vor Gericht.

- Verfahrenskosten: Gerichtskosten, die zusätzlich zu den Anwaltskosten anfallen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Höhe der Anwaltskosten stark von der Komplexität des Falls und dem Streitwert abhängt. Der Streitwert ist der Betrag, um den im Verfahren gestritten wird, und hat direkten Einfluss auf die Berechnung der Anwaltsgebühren. Je höher der Streitwert, desto höher sind in der Regel auch die Anwaltskosten.

Ein weiterer Aspekt, der in Betracht gezogen werden sollte, ist die Möglichkeit der Kostenerstattung. In vielen Fällen hat die unterlegene Partei die Pflicht, die Anwaltskosten der siegreichen Partei zu tragen. Dies kann eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen, insbesondere wenn die Anwaltskosten hoch sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anwaltskosten ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Rechtssystems sind und sowohl Kläger als auch Beklagte betreffen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die möglichen Kosten zu informieren und gegebenenfalls eine Kostenschätzung von dem gewählten Anwalt einzuholen. Dies kann helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung über die rechtlichen Schritte zu treffen.

Wann müssen die Anwaltskosten der Gegenseite übernommen werden?

Im deutschen Rechtssystem ist die Regelung zur Übernahme der Anwaltskosten der Gegenseite klar definiert. Es ist wichtig zu verstehen, unter welchen Umständen die unterlegene Partei verpflichtet ist, die Anwaltskosten der Gegenseite zu tragen. In diesem Artikel werden die relevanten Bestimmungen und Ausnahmen erläutert, um ein besseres Verständnis dieser komplexen Materie zu ermöglichen.

Die Grundregel im deutschen Zivilprozessrecht besagt, dass die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Diese Regelung ist im Gesetz über die Gerichtskosten (GKG) und im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) verankert. Die Kosten umfassen sowohl die eigenen Anwaltskosten als auch die der Gegenseite. Dies bedeutet, dass der Gewinner des Prozesses Anspruch auf die Erstattung seiner Anwaltskosten hat, was für die unterlegene Partei eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen kann.

Ein entscheidender Faktor bei der Kostenübernahme ist der Streitwert. Der Streitwert ist der Betrag, um den im Verfahren gestritten wird, und beeinflusst die Höhe der Anwaltskosten erheblich. Je höher der Streitwert, desto höher die Anwaltskosten. Die Berechnung erfolgt gemäß den Vorschriften des RVG, das die Gebühren für Anwälte regelt.

Trotz der allgemeinen Regelung gibt es auch Ausnahmen, in denen die unterlegene Partei nicht für die Anwaltskosten der Gegenseite aufkommen muss. Eine solche Ausnahme kann beispielsweise vorliegen, wenn die Klage als offensichtlich unbegründet angesehen wird. In solchen Fällen kann das Gericht entscheiden, dass die Kosten von der obsiegenden Partei selbst getragen werden müssen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Prozesskostenhilfe. Wenn eine Partei nachweisen kann, dass sie finanziell nicht in der Lage ist, die Anwaltskosten zu tragen, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen Prozesskostenhilfe beantragen. In diesem Fall übernimmt der Staat die Kosten, was eine erhebliche Erleichterung für die betroffene Partei darstellen kann.

Wenn eine Partei gegen ein Urteil Rechtsmittel einlegt, kann dies ebenfalls Auswirkungen auf die Anwaltskosten haben. Im Falle einer Berufung oder Revision können zusätzliche Kosten entstehen, die von der unterlegenen Partei getragen werden müssen. Es ist wichtig, sich über die finanziellen Konsequenzen im Klaren zu sein, bevor man ein Rechtsmittel einlegt, da dies zu einer Verdopplung der Anwaltskosten führen kann.

Es gibt verschiedene Strategien, um die Anwaltskosten zu senken. Eine der effektivsten Methoden ist die Wahl des richtigen Anwalts. Ein erfahrener Anwalt kann nicht nur die Erfolgschancen erhöhen, sondern auch die Kosten optimieren. Es ist ratsam, sich vor der Beauftragung über die Gebührenstruktur und die voraussichtlichen Kosten zu informieren.

Ein weiterer Ansatz ist die Verhandlung über Gebühren oder die Einholung von Vergleichsangeboten. Oftmals können Anwälte bereit sein, über ihre Honorare zu verhandeln, insbesondere wenn es um die Möglichkeit eines Vergleichs geht, der die Notwendigkeit eines langwierigen Prozesses vermeiden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Regelungen zu den Anwaltskosten im deutschen Recht klar sind, es jedoch auch zahlreiche Faktoren gibt, die die Kosten beeinflussen können. Ein umfassendes Verständnis dieser Aspekte ist entscheidend, um finanzielle Überraschungen zu vermeiden.

Die Regelung im Zivilprozessrecht

Im deutschen Zivilprozessrecht ist die Regelung zur Kostentragung ein zentrales Element, das die finanziellen Konsequenzen eines Rechtsstreits maßgeblich beeinflusst. Wenn eine Partei in einem Verfahren unterliegt, muss sie in der Regel die Kosten des Verfahrens übernehmen. Dies umfasst nicht nur die eigenen Anwaltskosten, sondern auch die der Gegenseite. In diesem Artikel erläutern wir die spezifischen Vorschriften und deren Anwendung im Detail.

Die grundlegende Regelung zur Kostentragung ist im Gesetz über die Gerichtskosten (GKG) sowie in der Zivilprozessordnung (ZPO) verankert. Nach § 91 ZPO gilt, dass die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da er die Parteien dazu anregt, ihre Ansprüche sorgfältig zu prüfen und abzuwägen, bevor sie ein Verfahren einleiten.

Die Kostenpflicht entsteht in der Regel, wenn das Gericht eine Entscheidung trifft, die nicht zugunsten der klagenden Partei ausfällt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kosten nicht nur die Anwaltsgebühren umfassen, sondern auch Gerichtskosten, die für die Durchführung des Verfahrens anfallen. Diese können je nach Streitwert erheblich variieren.

Der Streitwert spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Anwaltskosten. Er bestimmt, wie hoch die Gerichtskosten und die Anwaltsgebühren sind. Je höher der Streitwert, desto höher sind in der Regel auch die Kosten. Dies bedeutet, dass eine sorgfältige Einschätzung des Streitwerts vor Einleitung eines Verfahrens von großer Bedeutung ist, um unerwartete Kosten zu vermeiden.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, in denen die unterlegene Partei nicht für die Kosten der Gegenseite aufkommen muss. Dazu zählen Fälle, in denen die Klage aus bestimmten Gründen für unzulässig erklärt wird oder wenn das Gericht eine Kostenentscheidung trifft, die von der Regel abweicht. Solche Ausnahmen sind im § 92 ZPO geregelt und sollten im Einzelfall genau geprüft werden.

Wenn eine Partei gegen ein Urteil Rechtsmittel einlegt, können sich die Kosten für beide Parteien ändern. In der Regel trägt die unterlegene Partei auch hier die Kosten des Berufungsverfahrens. Dies kann zu einer erheblichen finanziellen Belastung führen, weshalb es ratsam ist, die Erfolgsaussichten einer Berufung sorgfältig abzuwägen.

- Vergleichsangebote einholen: Vor der Einleitung eines Verfahrens sollten Vergleichsangebote eingeholt werden, um die Kosten zu senken.

- Rechtsberatung in Anspruch nehmen: Eine frühzeitige Rechtsberatung kann helfen, unnötige Kosten zu vermeiden.

- Verhandlungen führen: Oftmals können durch Verhandlungen mit der Gegenseite Kosten gespart werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Regelungen zur Kostentragung im Zivilprozessrecht komplex sind und verschiedene Faktoren berücksichtigen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die rechtlichen Grundlagen zu verstehen, um finanzielle Risiken zu minimieren und die eigenen Interessen effektiv zu wahren.

Die Bedeutung des Streitwerts

Der Streitwert ist ein zentraler Aspekt im deutschen Rechtssystem, der entscheidend für die Berechnung der Anwaltskosten ist. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung des Streitwerts detailliert beleuchten, seine Ermittlung erläutern und aufzeigen, welchen Einfluss er auf die Kosten hat.

Der Streitwert, auch als Wert des Streitgegenstands bezeichnet, ist der Betrag, der im Rahmen eines Rechtsstreits im Vordergrund steht. Er stellt die ökonomische Dimension des Streitfalls dar und wird in der Regel durch den Wert des geforderten Anspruchs bestimmt. Der Streitwert ist nicht nur für die Kosten des Verfahrens von Bedeutung, sondern auch für die Berechnung der Anwaltsgebühren und Gerichtskosten.

Die Ermittlung des Streitwerts erfolgt gemäß den Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO). Es gibt verschiedene Methoden zur Bestimmung des Streitwerts, abhängig von der Art des Verfahrens:

- Monetäre Ansprüche: Bei Geldforderungen wird der Streitwert in der Regel durch den geforderten Betrag bestimmt.

- Nicht-monetäre Ansprüche: Bei Ansprüchen auf Unterlassung oder Feststellung wird der Streitwert oft nach dem wirtschaftlichen Interesse des Klägers geschätzt.

- Familienrecht: Im Familienrecht wird der Streitwert häufig auf Basis des Einkommens und der Vermögensverhältnisse der Parteien festgelegt.

Der Streitwert hat einen direkten Einfluss auf die Anwaltskosten. Je höher der Streitwert, desto höher sind in der Regel die Anwaltsgebühren. Die Gebühren sind in der Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) festgelegt und richten sich nach dem Streitwert. Dies bedeutet, dass bei einem höheren Streitwert auch die Kosten für die rechtliche Vertretung steigen.

Um die Auswirkungen des Streitwerts auf die Anwaltskosten zu verdeutlichen, hier einige Beispiele:

| Streitwert | Ungefähre Anwaltskosten |

|---|---|

| 5.000 € | 800 € |

| 10.000 € | 1.200 € |

| 50.000 € | 2.500 € |

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Streitwert eine entscheidende Rolle im deutschen Rechtssystem spielt. Er beeinflusst nicht nur die Anwaltskosten, sondern auch die strategische Planung eines Rechtsstreits. Ein gutes Verständnis des Streitwerts kann daher für Kläger und Beklagte von großem Vorteil sein, um die finanziellen Aspekte eines Verfahrens besser einschätzen zu können.

Ausnahmen von der Kostentragungspflicht

In der rechtlichen Auseinandersetzung ist es oft entscheidend zu wissen, ob die unterlegene Partei die Anwaltskosten der Gegenseite tragen muss. Während im deutschen Recht die Grundregel besagt, dass die unterlegene Partei für die Kosten des Verfahrens aufkommen muss, gibt es Ausnahmen, die diese Pflicht einschränken können. In diesem Abschnitt werden wir die spezifischen Umstände und deren rechtliche Grundlagen erörtern.

Die Regelungen zur Kostentragungspflicht sind im Zivilprozessrecht verankert. Dennoch gibt es besondere Situationen, in denen die unterlegene Partei von der Verpflichtung zur Übernahme der Anwaltskosten der Gegenseite befreit werden kann. Diese Ausnahmen sind von großer Bedeutung, da sie die finanzielle Belastung der unterlegenen Partei erheblich reduzieren können.

- Einvernehmliche Einigungen: Wenn die Parteien vor Gericht eine einvernehmliche Einigung erzielen, kann es vorkommen, dass die Kostenverteilung im Vergleichsvertrag festgelegt wird. In solchen Fällen kann die unterlegene Partei von der Kostentragungspflicht befreit werden.

- Prozesskostenhilfe: Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, die Kosten eines Verfahrens zu tragen, können Prozesskostenhilfe beantragen. Wird dieser Antrag bewilligt, trägt der Staat die Kosten, und die unterlegene Partei muss nicht für die Anwaltskosten der Gegenseite aufkommen.

- Unzulässigkeit des Verfahrens: Wenn das Gericht feststellt, dass das Verfahren unzulässig war, kann die unterlegene Partei von der Kostentragungspflicht befreit werden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Gericht nicht zuständig war oder wenn die Klage offensichtlich unbegründet war.

- Verfahrensfehler: In bestimmten Fällen können Verfahrensfehler, die die Fairness des Verfahrens beeinträchtigen, dazu führen, dass die unterlegene Partei nicht für die Kosten der Gegenseite aufkommen muss. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn das Gericht Beweise nicht zulässt, die für die Entscheidung relevant sind.

Diese Ausnahmen sind im Prozessrecht verankert und bieten den Parteien die Möglichkeit, sich vor einer unbilligen Kostenlast zu schützen. Um von diesen Ausnahmen Gebrauch zu machen, ist es jedoch entscheidend, die entsprechenden rechtlichen Schritte einzuleiten und die Voraussetzungen zu erfüllen.

Zusammenfassend ist es wichtig, sich der bewusst zu sein. Diese können nicht nur die finanziellen Konsequenzen eines Verfahrens beeinflussen, sondern auch die strategische Planung im Rahmen eines Rechtsstreits. Es empfiehlt sich, in solchen Fällen rechtzeitig juristischen Rat einzuholen, um die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.

Rechtsmittel und deren Einfluss auf Anwaltskosten

Im deutschen Rechtssystem ist die Einlegung von Rechtsmitteln ein zentraler Bestandteil des Verfahrens. Wenn eine Partei mit einem Urteil unzufrieden ist, hat sie das Recht, Berufung einzulegen. Diese Entscheidung kann jedoch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Beteiligten haben, insbesondere in Bezug auf die Anwaltskosten.

Wie beeinflussen Berufungen die Anwaltskosten? Wenn ein Rechtsmittel eingelegt wird, ändert sich nicht nur der Verlauf des Verfahrens, sondern auch die Kostensituation. Grundsätzlich gilt, dass die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens tragen muss. Dies schließt auch die Anwaltskosten der Gegenseite ein. Bei einer Berufung können die Kosten jedoch variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren.

- Streitwert: Der Streitwert spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Anwaltskosten. Ein höherer Streitwert führt in der Regel zu höheren Kosten, da die Gebühren für Anwälte oft prozentual zum Streitwert berechnet werden.

- Komplexität des Verfahrens: Je komplexer der Fall und die vorgebrachten Argumente sind, desto mehr Zeit und Ressourcen müssen aufgewendet werden. Dies kann die Anwaltskosten erheblich steigern.

- Gerichtskosten: Bei der Einlegung eines Rechtsmittels entstehen zusätzlich Gerichtskosten, die ebenfalls von der unterlegenen Partei getragen werden müssen.

Wann müssen die Anwaltskosten der Gegenseite übernommen werden? Im Falle einer Berufung ist es wichtig zu beachten, dass die unterlegene Partei nicht nur die eigenen Anwaltskosten, sondern auch die der Gegenseite tragen muss. Dies geschieht in der Regel, wenn das Berufungsgericht die Entscheidung des ersten Gerichts bestätigt. Es gibt jedoch Ausnahmen, in denen die Kosten nicht übernommen werden müssen, beispielsweise wenn das Gericht die Berufung für begründet hält oder die Gegenseite nicht ausreichend vorbereitet war.

Strategien zur Kostenminimierung: Um die Anwaltskosten im Falle einer Berufung zu minimieren, sollten Parteien einige Strategien in Betracht ziehen. Dazu gehört die frühzeitige Klärung der Erfolgsaussichten einer Berufung durch eine umfassende rechtliche Beratung. Zudem können Vergleiche und Einigungen vor Gericht oft kostensparend sein.

Insgesamt ist es entscheidend, die finanziellen Implikationen einer Berufung im deutschen Recht zu verstehen. Die Entscheidung, ein Rechtsmittel einzulegen, sollte sorgfältig abgewogen werden, insbesondere im Hinblick auf die potenziellen Kosten, die damit verbunden sind. Eine informierte Entscheidung kann dazu beitragen, unerwartete finanzielle Belastungen zu vermeiden und die Kosten im Rahmen zu halten.

Wie kann ich meine Anwaltskosten minimieren?

Die Minimierung von Anwaltskosten ist für viele Mandanten ein wichtiges Anliegen, insbesondere in Zeiten, in denen juristische Auseinandersetzungen häufig mit hohen finanziellen Belastungen verbunden sind. Im Folgenden finden Sie einige praktische Strategien, um Ihre Anwaltskosten effizient zu verwalten und zu senken.

Die Auswahl eines erfahrenen Anwalts kann einen großen Unterschied in Bezug auf die Gesamtkosten machen. Achten Sie darauf, einen Anwalt zu wählen, der auf das spezifische Rechtsgebiet spezialisiert ist, in dem Sie Unterstützung benötigen. Ein erfahrener Anwalt kann nicht nur kostspielige Fehler vermeiden, sondern auch schneller zu Lösungen kommen, die Ihnen letztendlich Geld sparen.

Es ist ratsam, mehrere Vergleichsangebote von verschiedenen Anwälten einzuholen. Dies gibt Ihnen nicht nur einen Überblick über die marktüblichen Preise, sondern ermöglicht es Ihnen auch, die Leistungen und Gebührenstrukturen der Anwälte zu vergleichen. Achten Sie dabei auf die Transparenz der Kosten und fragen Sie gezielt nach versteckten Gebühren.

Eine klare und effiziente Kommunikation mit Ihrem Anwalt kann die Anwaltskosten erheblich senken. Bereiten Sie sich auf Besprechungen vor, indem Sie alle notwendigen Informationen und Dokumente zusammenstellen. Je besser Sie informiert sind, desto weniger Zeit benötigt Ihr Anwalt, um sich in den Fall einzuarbeiten, was zu geringeren Kosten führt.

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, Vergleichsverhandlungen zu führen, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Oftmals sind die Kosten für ein Gerichtsverfahren höher als die Kosten, die durch einen Vergleich eingespart werden können. Sprechen Sie mit Ihrem Anwalt über die Möglichkeit, einen Vergleich anzustreben, um Zeit und Geld zu sparen.

Wenn Sie ein Rechtsmittel einlegen möchten, sollten Sie sich der potenziellen Kosten bewusst sein. Rechtsmittel können die Anwaltskosten erheblich erhöhen, da sie oft umfangreiche zusätzliche Arbeit erfordern. Stellen Sie sicher, dass die Vorteile eines Rechtsmittels die zusätzlichen Kosten rechtfertigen.

Falls Ihre finanziellen Mittel begrenzt sind, können Sie die Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen, die es Ihnen ermöglicht, rechtliche Unterstützung zu erhalten, ohne dass Sie die vollen Kosten tragen müssen. Informieren Sie sich über die Voraussetzungen und beantragen Sie diese Unterstützung frühzeitig, um finanzielle Belastungen zu minimieren.

In einigen Fällen können Sie auch von Selbsthilfe profitieren, indem Sie sich rechtlich fortbilden und Informationen selbst recherchieren. Es gibt zahlreiche Ressourcen, darunter Bücher und Online-Plattformen, die Ihnen helfen können, sich in rechtlichen Angelegenheiten besser zurechtzufinden. Beachten Sie jedoch, dass dies nicht immer eine vollständige Ersatzlösung für einen Anwalt ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zahlreiche Strategien gibt, um Ihre Anwaltskosten zu minimieren. Durch die Wahl des richtigen Anwalts, die Einholung von Vergleichsangeboten und eine effiziente Kommunikation können Sie Ihre Kosten effektiv steuern. Denken Sie daran, proaktiv zu handeln und alle Optionen zu prüfen, um finanzielle Belastungen zu reduzieren.

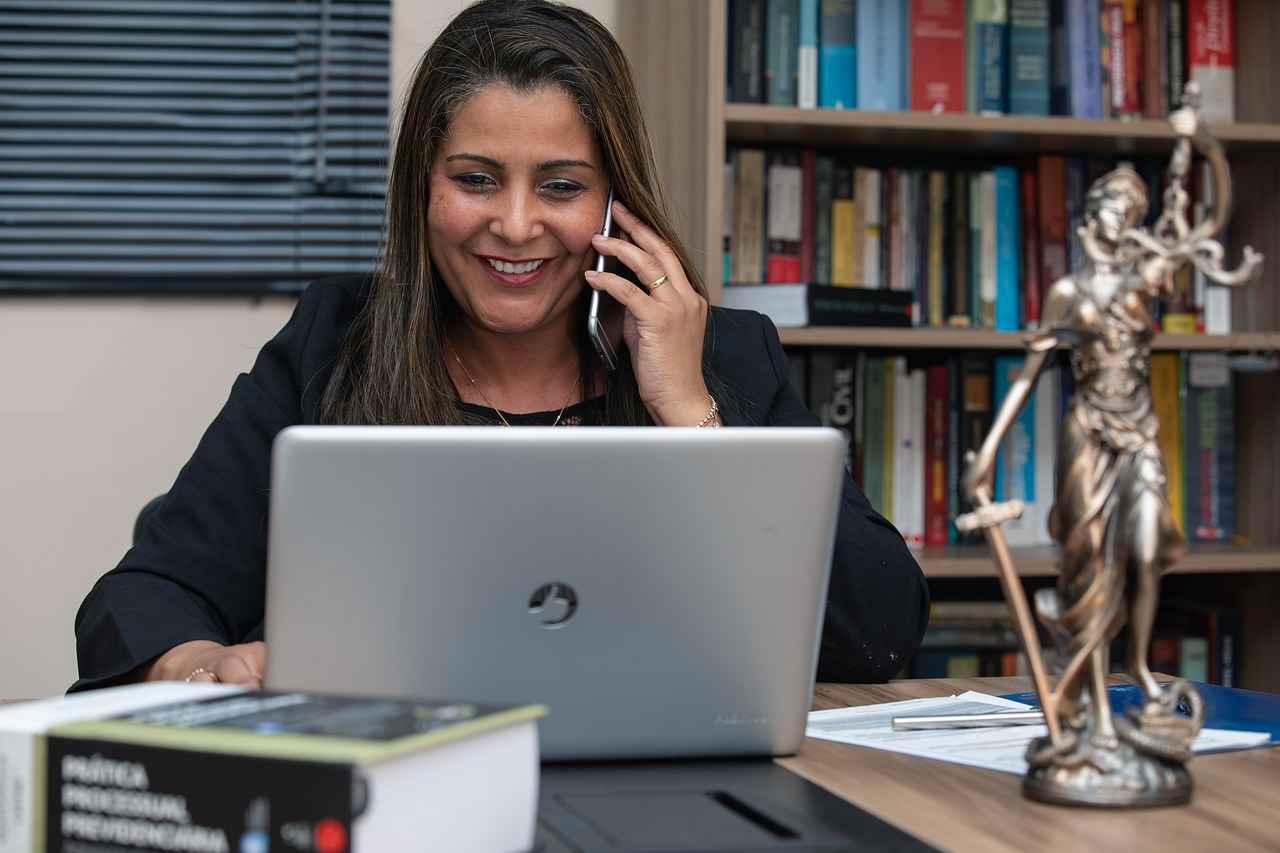

Die Wahl des richtigen Anwalts

Die Wahl des richtigen Anwalts ist ein entscheidender Schritt, wenn es darum geht, Ihre rechtlichen Interessen zu schützen und die Anwaltskosten zu optimieren. Ein erfahrener Anwalt kann nicht nur Ihre Chancen auf einen positiven Ausgang erhöhen, sondern auch dazu beitragen, die finanziellen Belastungen während des Verfahrens zu minimieren. In diesem Artikel erläutern wir, worauf Sie bei der Anwaltssuche achten sollten.

Ein wichtiger Aspekt bei der Wahl eines Anwalts sind dessen fachliche Qualifikationen und Spezialisierungen. Überprüfen Sie, ob der Anwalt auf das Rechtsgebiet spezialisiert ist, das für Ihren Fall relevant ist. Beispielsweise kann ein Anwalt, der sich auf Familienrecht spezialisiert hat, nicht die gleiche Expertise im Wirtschaftsrecht bieten. Es ist ratsam, sich für einen Anwalt zu entscheiden, der über umfangreiche Erfahrung in Ihrem spezifischen Rechtsbereich verfügt.

Lesen Sie die Bewertungen und Erfahrungen früherer Mandanten, um einen Eindruck von der Arbeitsweise und dem Erfolg des Anwalts zu bekommen. Plattformen wie anwalt.de oder juraforum.de bieten oft wertvolle Einblicke. Fragen Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Ein Anwalt mit einer positiven Reputation kann Ihnen Sicherheit geben und Vertrauen schaffen.

Nutzen Sie das Erstgespräch, um den Anwalt kennenzulernen und Ihre Fragen zu klären. Achten Sie darauf, wie transparent der Anwalt bezüglich der Kostenstruktur ist. Klären Sie im Voraus, ob es feste Gebühren, Stundensätze oder Erfolgshonorare gibt. Ein guter Anwalt wird Ihnen eine klare Übersicht über die zu erwartenden Kosten geben und mögliche Zusatzkosten erläutern.

Die Kommunikationsfähigkeit des Anwalts ist ebenfalls entscheidend. Achten Sie darauf, wie gut der Anwalt komplexe rechtliche Sachverhalte verständlich erklärt. Eine gute Kommunikation sorgt dafür, dass Sie stets über den Stand Ihres Verfahrens informiert sind und eventuelle Unsicherheiten schnell geklärt werden können.

Die persönliche Chemie zwischen Ihnen und Ihrem Anwalt ist nicht zu unterschätzen. Vertrauen Sie Ihrem Anwalt und fühlen Sie sich wohl, wenn Sie ihm Ihre Angelegenheiten anvertrauen. Ein gutes Vertrauensverhältnis kann entscheidend sein, um offen über Ihre Sorgen und Erwartungen zu sprechen.

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Anwalts. Ein Anwalt, der häufig beschäftigt ist oder schwer zu erreichen, kann in kritischen Momenten nicht die notwendige Unterstützung bieten. Achten Sie darauf, dass der Anwalt in der Lage ist, zeitnah auf Ihre Anfragen zu reagieren und Ihnen die Unterstützung zu bieten, die Sie benötigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl des richtigen Anwalts von mehreren Faktoren abhängt, die sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein erfahrener und kompetenter Anwalt kann nicht nur Ihre rechtlichen Interessen optimal vertreten, sondern auch dazu beitragen, die Anwaltskosten zu minimieren, indem er effizient arbeitet und klare Strategien verfolgt.

Vergleichsangebote und Verhandlungen

In der heutigen Zeit ist es für viele Menschen entscheidend, die Kosten für rechtliche Dienstleistungen zu minimieren. Eine der effektivsten Methoden, um dies zu erreichen, sind Vergleichsangebote und Verhandlungen. In diesem Abschnitt werden wir die Vorteile dieser Ansätze näher beleuchten und Ihnen zeigen, wie Sie diese Möglichkeiten optimal nutzen können.

Vergleichsangebote sind Angebote, die von verschiedenen Anwälten oder Kanzleien unterbreitet werden, um ihre Dienstleistungen zu unterschiedlichen Preisen anzubieten. Diese Angebote können Ihnen helfen, die Kosten für rechtliche Dienstleistungen zu vergleichen und den besten Preis für die benötigte Unterstützung zu finden.

- Marktforschung: Informieren Sie sich über die üblichen Gebühren in Ihrer Region.

- Mehrere Angebote einholen: Vergleichen Sie die Kosten und Leistungen mehrerer Anwälte.

- Transparenz: Achten Sie darauf, dass alle Kosten klar und verständlich aufgeführt sind.

Verhandlungen sind ein weiterer effektiver Weg, um die Anwaltskosten zu reduzieren. Oft sind Anwälte bereit, über ihre Gebühren zu verhandeln, insbesondere wenn Sie ihnen zeigen, dass Sie sich über die marktüblichen Preise informiert haben.

- Vorbereitung ist entscheidend: Seien Sie gut vorbereitet und wissen Sie, was andere Anwälte verlangen.

- Offene Kommunikation: Sprechen Sie offen über Ihr Budget und fragen Sie nach möglichen Rabatten.

- Flexibilität: Seien Sie bereit, verschiedene Zahlungsmodelle zu diskutieren, z.B. Ratenzahlungen oder Pauschalhonorare.

Eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Anwalt kann ebenfalls dazu beitragen, die Kosten zu senken. Indem Sie aktiv an Ihrem Fall teilnehmen und Informationen bereitstellen, können Sie die Arbeitslast Ihres Anwalts verringern, was sich positiv auf die Gesamtkosten auswirken kann.

- Dokumentation: Stellen Sie alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung.

- Fragen stellen: Klären Sie Unklarheiten sofort, um Missverständnisse und zusätzliche Kosten zu vermeiden.

- Regelmäßige Updates: Halten Sie Ihren Anwalt über alle Entwicklungen in Ihrem Fall informiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vergleichsangebote und Verhandlungen entscheidende Instrumente sind, um die Anwaltskosten zu senken. Durch sorgfältige Recherche und proaktive Kommunikation können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch sicherstellen, dass Sie die bestmögliche rechtliche Unterstützung erhalten. Nutzen Sie diese Strategien, um Ihre rechtlichen Ausgaben effizient zu verwalten und gleichzeitig die Qualität der Dienstleistungen zu gewährleisten.

Wie sieht die Kostenentscheidung im Urteil aus?

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ist die Kostenentscheidung eine wesentliche Komponente des Urteils. Diese Entscheidung legt fest, welche Partei die Anwaltskosten der Gegenseite zu tragen hat. Die Regelung der Kosten ist nicht nur für die finanziellen Aspekte des Verfahrens entscheidend, sondern beeinflusst auch die strategischen Überlegungen der Parteien während des gesamten Prozesses.

Die rechtlichen Grundlagen der Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung wird gemäß den Vorschriften des Zivilprozessgesetzbuches (ZPO) getroffen. Nach § 91 ZPO trägt die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits. Dies bedeutet, dass die Partei, die in der Hauptsache verliert, in der Regel auch die Anwaltskosten der anderen Partei übernehmen muss. Diese Regelung soll sicherstellen, dass der Prozess nicht nur fair, sondern auch wirtschaftlich ist.

Wie wird die Kostenentscheidung formuliert?

Die Formulierung der Kostenentscheidung erfolgt im Urteil selbst und enthält in der Regel folgende Elemente:

- Angabe der Parteien: Wer trägt die Kosten?

- Höhe der Kosten: Eine Schätzung oder genaue Angabe der zu tragenden Kosten.

- Rechtsgrundlage: Verweis auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen.

Die klare und präzise Formulierung ist entscheidend, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Eine ungenaue Formulierung kann dazu führen, dass die Kostenentscheidung angefochten wird.

Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung

Gegen die Kostenentscheidung kann in bestimmten Fällen Rechtsmittel eingelegt werden. Dies geschieht häufig, wenn eine Partei der Meinung ist, dass die Entscheidung ungerechtfertigt oder fehlerhaft ist. Die gängigsten Rechtsmittel sind:

- Berufung: Hierbei wird die Entscheidung eines untergeordneten Gerichts von einem höheren Gericht überprüft.

- Revision: Diese wird in besonderen Fällen zugelassen, um die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.

Die Fristen für die Einlegung dieser Rechtsmittel sind strikt und müssen genau eingehalten werden, um eine erfolgreiche Anfechtung der Kostenentscheidung zu ermöglichen.

Praktische Auswirkungen der Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung hat weitreichende praktische Auswirkungen auf die Parteien. Eine unterlegene Partei muss nicht nur die Anwaltskosten der Gegenseite tragen, sondern auch die eigenen Kosten, was zu einer erheblichen finanziellen Belastung führen kann. Daher ist es für die Parteien wichtig, die möglichen Kosten im Vorfeld realistisch einzuschätzen und gegebenenfalls Vergleiche oder Einigungen anzustreben, um die finanziellen Risiken zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kostenentscheidung im Urteil eine zentrale Rolle im deutschen Zivilprozessrecht spielt. Sie regelt nicht nur die Haftung für Anwaltskosten, sondern beeinflusst auch die gesamte Strategie der Parteien während des Verfahrens. Ein fundiertes Verständnis dieser Entscheidung kann den Parteien helfen, informierte Entscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Risiken zu steuern.

Die Formulierung der Kostenentscheidung

Die Formulierung der Kostenentscheidung im Urteil ist von zentraler Bedeutung für die zukünftige Kostentragung zwischen den Parteien eines Rechtsstreits. In diesem Abschnitt werden wir die rechtlichen Grundlagen und die praktischen Aspekte dieser Entscheidung detailliert erläutern.

Im deutschen Zivilprozessrecht ist es üblich, dass die unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Diese Regelung ist im § 91 ZPO verankert. Die Kostenentscheidung wird in der Regel am Ende des Urteils getroffen und ist entscheidend für die finanzielle Verantwortung der Parteien. Die Formulierung dieser Entscheidung muss klar und präzise sein, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

Eine typische Kostenentscheidung könnte wie folgt formuliert sein: „Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.“ Diese einfache Formulierung ist jedoch oft nicht ausreichend, um alle Aspekte der Kostentragung zu klären. Es ist wichtig, dass das Urteil auch die genauen Kostenarten, wie beispielsweise die Anwaltskosten, Gerichtskosten und eventuell weitere Auslagen, spezifiziert. Eine detaillierte Aufschlüsselung hilft den Parteien, ihre finanziellen Verpflichtungen besser zu verstehen.

- Transparenz: Die Kostenentscheidung sollte transparent sein und alle relevanten Informationen enthalten.

- Rechtliche Grundlagen: Es ist wichtig, die rechtlichen Grundlagen der Entscheidung zu benennen, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

- Fristen: Die Entscheidung sollte auch Fristen für die Zahlung der Kosten enthalten, um Klarheit zu schaffen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit der Anfechtung der Kostenentscheidung. Parteien haben das Recht, gegen die Kostenentscheidung Rechtsmittel einzulegen, wenn sie der Meinung sind, dass diese ungerechtfertigt oder fehlerhaft ist. In solchen Fällen muss die Formulierung der Entscheidung so gestaltet sein, dass sie den Parteien ermöglicht, die Gründe für die Entscheidung zu verstehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Bedeutung der Formulierung der Kostenentscheidung kann nicht genug betont werden. Eine unklare oder fehlerhafte Formulierung kann zu langwierigen Auseinandersetzungen führen und die Parteien in eine schwierige finanzielle Lage bringen. Daher ist es ratsam, dass sowohl Richter als auch Anwälte bei der Erstellung dieser Entscheidung größte Sorgfalt walten lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Formulierung der Kostenentscheidung im Urteil nicht nur eine rechtliche Notwendigkeit ist, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Verfahrens. Eine sorgfältige und präzise Formulierung ist entscheidend für die Klarheit und Fairness im Rechtssystem.

Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung in einem Urteil ist ein entscheidender Aspekt des deutschen Zivilverfahrensrechts. Sie legt fest, wer die Anwaltskosten zu tragen hat, und kann erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die betroffenen Parteien haben. In bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung Rechtsmittel einzulegen. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Arten von Rechtsmitteln, die Verfahren zur Anfechtung der Kostenentscheidung sowie die relevanten Fristen und Voraussetzungen erläutern.

Welche Rechtsmittel stehen zur Verfügung?

Im deutschen Rechtssystem können gegen eine Kostenentscheidung verschiedene Rechtsmittel eingelegt werden. Die häufigsten sind:

- Berufung: Dies ist das Hauptmittel, um gegen ein Urteil vorzugehen, das eine Kostenentscheidung enthält. Die Berufung kann sowohl in Bezug auf den Streitwert als auch auf die Kostenentscheidung selbst eingelegt werden.

- Revision: In bestimmten Fällen kann auch eine Revision gegen die Kostenentscheidung eingelegt werden, insbesondere wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage zu klären ist.

- Erinnerung: Diese wird oft verwendet, um gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse vorzugehen, die nach einem Urteil erlassen werden.

Wie funktioniert das Verfahren zur Anfechtung?

Das Verfahren zur Anfechtung einer Kostenentscheidung hängt von der Art des eingelegten Rechtsmittels ab. Im Falle einer Berufung muss der Antrag innerhalb einer bestimmten Frist, in der Regel einen Monat nach Zustellung des Urteils, beim zuständigen Gericht eingereicht werden. Es ist wichtig, dass der Berufungsantrag präzise formuliert ist und die Gründe für die Anfechtung klar darlegt.

Bei der Revision hingegen sind die Anforderungen strenger. Hier muss die Revision innerhalb von zwei Monaten eingelegt werden, und es muss ein Revisionsgrund vorliegen, der die Überprüfung durch das höchste Gericht rechtfertigt.

Fristen und Voraussetzungen

Die Einhaltung der Fristen ist entscheidend, da das Versäumen einer Frist zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen kann. Zudem müssen die Anfechtenden darlegen, dass sie durch die Kostenentscheidung in ihren Rechten verletzt sind. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit der Rechtsprechung steht oder wenn Verfahrensfehler vorliegen.

Die Bedeutung der rechtlichen Beratung

Es ist ratsam, sich in solchen Fällen von einem erfahrenen Anwalt beraten zu lassen. Ein Anwalt kann nicht nur helfen, die Erfolgsaussichten einer Anfechtung zu bewerten, sondern auch sicherstellen, dass alle erforderlichen Unterlagen korrekt und fristgerecht eingereicht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anfechtung einer Kostenentscheidung im deutschen Rechtssystem ein komplexer Prozess sein kann, der sorgfältige Überlegungen und rechtliche Expertise erfordert. Die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, bietet jedoch eine wichtige Chance, um ungerechtfertigte Kostenentscheidungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Fazit und wichtige Überlegungen

Im deutschen Rechtssystem ist das Verständnis der Anwaltskosten von großer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Haftung für die Kosten der Gegenseite im Falle eines Prozessverlustes. In diesem Artikel werden wir die wesentlichen Aspekte und Überlegungen zusammenfassen, die für die Kostentragung relevant sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Regelungen zu Anwaltskosten im deutschen Recht klar und präzise sind. Wenn eine Partei in einem Zivilprozess unterliegt, ist sie in der Regel verpflichtet, die Kosten der Gegenseite zu tragen. Dies umfasst sowohl die Anwaltsgebühren als auch die Gerichtskosten. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte, die dabei beachtet werden sollten:

- Rechtsgrundlagen: Die Haftung für Anwaltskosten ergibt sich aus dem Zivilprozessrecht, insbesondere aus den §§ 91 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO). Diese Vorschriften regeln, wann und in welchem Umfang die Kosten zu tragen sind.

- Streitwert: Der Streitwert hat einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der Anwaltskosten. Je höher der Streitwert, desto höher sind in der Regel auch die Kosten. Es ist wichtig, den Streitwert korrekt zu ermitteln, um eine realistische Einschätzung der möglichen Kosten zu erhalten.

- Ausnahmen: Es gibt Situationen, in denen die unterlegene Partei nicht für die Kosten der Gegenseite aufkommen muss. Dazu gehören etwa Fälle, in denen die Klage aus berechtigten Gründen zurückgezogen wird oder wenn die Gegenseite mutwillig einen Prozess angestrengt hat.

- Rechtsmittel: Wenn gegen ein Urteil Rechtsmittel eingelegt werden, können sich die Kosten für die Parteien ändern. Es ist wichtig, sich über die möglichen finanziellen Folgen im Klaren zu sein, bevor man ein Rechtsmittel einlegt.

- Prävention: Um Anwaltskosten zu minimieren, sollten Parteien frühzeitig rechtlichen Rat einholen und versuchen, Streitigkeiten gütlich zu lösen. Vergleichsangebote und Verhandlungen können oft zu einer Reduzierung der Kosten führen.

Die Entscheidung über die Kostentragung wird im Urteil des Gerichts getroffen und ist für die Parteien bindend. Die genaue Formulierung dieser Entscheidung ist entscheidend, da sie die rechtlichen Verpflichtungen der Parteien festlegt. In bestimmten Fällen kann gegen die Kostenentscheidung Rechtsmittel eingelegt werden, was jedoch zusätzliche Kosten und Aufwand mit sich bringen kann.

Insgesamt ist es von entscheidender Bedeutung, die Regelungen zu Anwaltskosten im deutschen Recht zu verstehen, um unangenehme finanzielle Überraschungen zu vermeiden. Ein fundiertes Wissen über die rechtlichen Rahmenbedingungen kann helfen, die Kosten zu steuern und die eigenen Interessen im Prozess zu wahren.

Häufig gestellte Fragen

- Trage ich immer die Anwaltskosten der Gegenseite, wenn ich verliere?

Im deutschen Rechtssystem muss die unterlegene Partei in der Regel die Anwaltskosten der Gegenseite übernehmen. Es gibt jedoch Ausnahmen, die in bestimmten Fällen gelten können.

- Wie wird der Streitwert ermittelt?

Der Streitwert wird auf Basis des Wertes des Streitgegenstands festgelegt und hat einen direkten Einfluss auf die Höhe der Anwaltskosten. Er wird in der Regel durch den Richter im Verfahren bestimmt.

- Kann ich die Anwaltskosten reduzieren?

Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Anwaltskosten zu minimieren, wie z.B. die Wahl eines erfahrenen Anwalts oder das Aushandeln von Vergleichsangeboten.

- Was passiert, wenn ich gegen die Kostenentscheidung Rechtsmittel einlege?

Wenn Sie gegen die Kostenentscheidung Rechtsmittel einlegen, kann dies die Haftung für die Anwaltskosten beeinflussen. Es ist wichtig, sich über die entsprechenden Verfahren zu informieren.