In diesem Artikel werden wir die rechtlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten untersuchen, die bestehen, wenn die Verjährungsfrist für einen Anspruch abgelaufen ist. Wir klären häufige Fragen und geben praktische Einblicke, um ein besseres Verständnis für dieses komplexe Thema zu entwickeln.

Die Verjährungsfrist ist der Zeitraum, innerhalb dessen ein rechtlicher Anspruch geltend gemacht werden kann. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Recht auf Klage. In Deutschland sind die Verjährungsfristen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Diese Fristen sind entscheidend für die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen und variieren je nach Anspruchsart.

Die Verjährungsfrist beginnt in der Regel mit dem Zeitpunkt, an dem der Anspruch entstanden ist. Dies kann je nach Art des Anspruchs variieren. Beispielsweise:

- Vertragliche Ansprüche: Hier beginnt die Frist oft mit der Nichterfüllung des Vertrags.

- Deliktische Ansprüche: Diese beginnen, wenn der Geschädigte von dem Schaden und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt.

Ja, es gibt bestimmte Ausnahmen, die die Verjährungsfrist verlängern oder hemmen können. Zu den häufigsten gehören:

- Hemmung der Verjährung: Diese tritt ein, wenn beispielsweise Verhandlungen zwischen den Parteien stattfinden. Die Frist wird für die Dauer der Hemmung gestoppt.

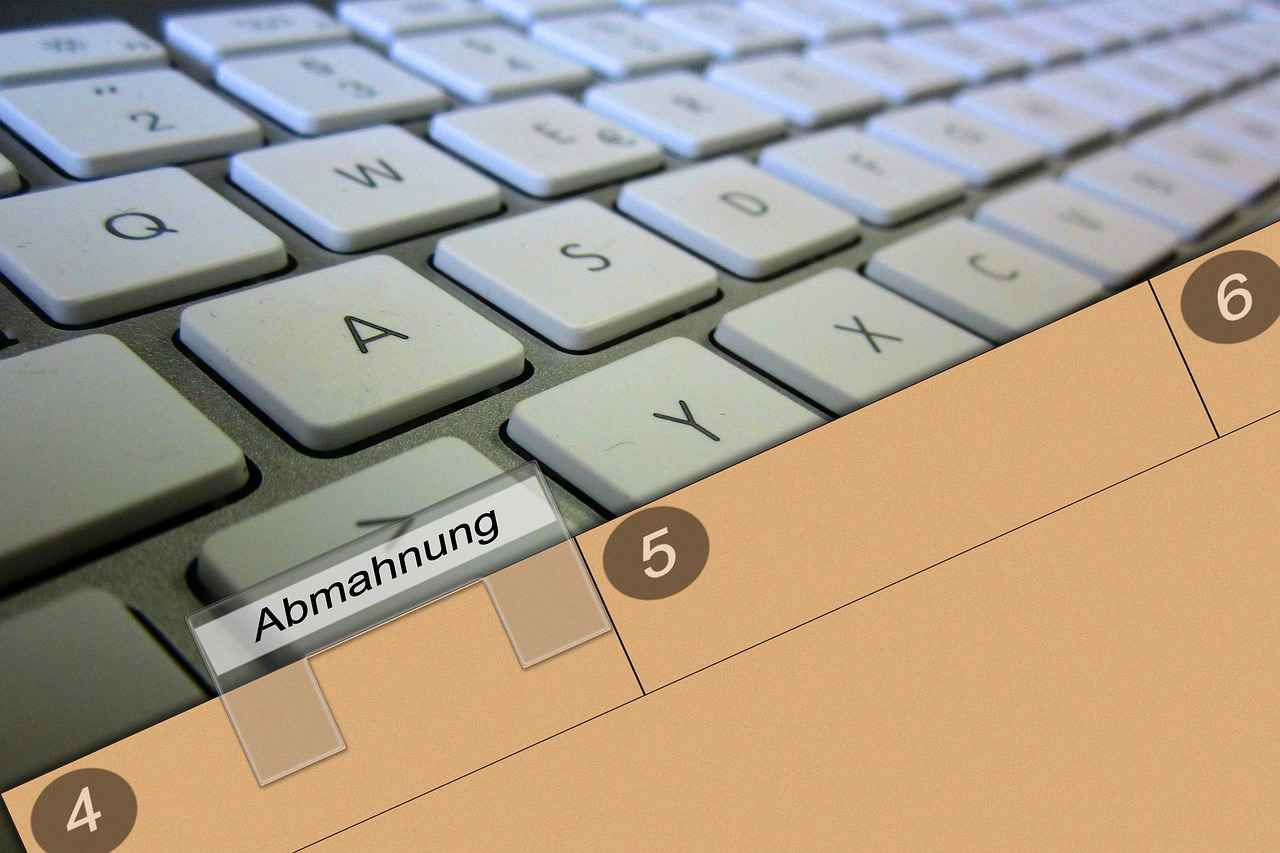

- Unterbrechung der Verjährung: Diese kann durch rechtliche Maßnahmen wie Klageerhebung oder Mahnbescheide erfolgen, wodurch die Frist verlängert wird.

Obwohl die Verjährungsfrist abgelaufen ist, gibt es unter bestimmten Umständen Möglichkeiten, einen Anspruch dennoch durchzusetzen. Wichtige Aspekte sind:

- Einrede der Verjährung: Diese kann vom Schuldner erhoben werden, jedoch gibt es Szenarien, in denen diese Einrede nicht greift, wie bei arglistiger Täuschung.

- Vertragliche Vereinbarungen: In manchen Fällen können vertragliche Vereinbarungen die Verjährungsfristen beeinflussen. Es ist wichtig, die genauen Bedingungen des Vertrages zu prüfen.

Die Entscheidung, nach Ablauf der Verjährungsfrist zu handeln, sollte wohlüberlegt sein. Es ist ratsam, rechtlichen Rat einzuholen und alle Optionen zu prüfen, bevor man Schritte unternimmt. Die Komplexität des deutschen Rechtssystems erfordert oft die Unterstützung eines Fachanwalts, um die besten Chancen auf Erfolg zu gewährleisten.

Was ist die Verjährungsfrist?

Die Verjährungsfrist spielt eine entscheidende Rolle im deutschen Rechtssystem, da sie den Zeitraum definiert, innerhalb dessen ein rechtlicher Anspruch geltend gemacht werden kann. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Recht, eine Klage einzureichen, was bedeutet, dass der Gläubiger seine Ansprüche nicht mehr durchsetzen kann.

Die Verjährungsfrist ist der Zeitraum, innerhalb dessen ein rechtlicher Anspruch geltend gemacht werden kann. Diese Frist ist nicht nur für die Parteien wichtig, die einen Anspruch erheben möchten, sondern auch für die, die sich gegen einen Anspruch verteidigen müssen. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Recht auf Klage, was bedeutet, dass der Anspruch nicht mehr durchgesetzt werden kann. Dies dient dem Rechtsfrieden und der Rechtssicherheit.

Die Dauer der Verjährungsfrist kann variieren, abhängig von der Art des Anspruchs. Im Allgemeinen gelten folgende Fristen:

- Regelmäßige Verjährungsfrist: 3 Jahre ab Kenntnis des Anspruchs

- Vertragliche Ansprüche: 3 Jahre ab Nichterfüllung

- Schadensersatzansprüche: 3 Jahre ab Kenntnis des Schadens

- Besondere Ansprüche: z.B. 30 Jahre für Ansprüche auf Eigentum

Die Verjährungsfrist beginnt in der Regel mit dem Zeitpunkt, an dem der Anspruch entstanden ist. Dies kann je nach Art des Anspruchs variieren. Beispielsweise beginnt die Frist für vertragliche Ansprüche oft mit der Nichterfüllung des Vertrags. Für deliktische Ansprüche, wie etwa Schadensersatz, beginnt die Frist, sobald der Geschädigte von dem Schaden und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt.

Wenn die Verjährungsfrist abläuft, kann der Schuldner die Einrede der Verjährung erheben. Dies bedeutet, dass der Gläubiger seinen Anspruch nicht mehr durchsetzen kann, auch wenn er möglicherweise im Recht ist. Es gibt jedoch Ausnahmen, die in bestimmten Situationen Anwendung finden können.

Ja, es gibt spezielle Regelungen, die eine Hemmung oder Unterbrechung der Verjährungsfrist ermöglichen. Beispielsweise kann die Verjährung gehemmt werden, wenn Verhandlungen zwischen den Parteien stattfinden. In solchen Fällen wird die Frist für die Dauer der Verhandlungen gestoppt. Eine Unterbrechung der Verjährung kann durch rechtliche Maßnahmen wie Klageerhebung erfolgen, die die Frist verlängern.

Die Verjährungsfrist ist ein zentrales Element im deutschen Recht, das sowohl Gläubiger als auch Schuldner betrifft. Es ist wichtig, die Fristen und deren Beginn zu verstehen, um rechtzeitig handeln zu können. Bei Unsicherheiten sollte stets rechtlicher Rat eingeholt werden.

Wann beginnt die Verjährungsfrist zu laufen?

Die Verjährungsfrist ist ein zentrales Element im deutschen Rechtssystem, das die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen regelt. Ein tiefes Verständnis darüber, wann diese Frist beginnt, ist entscheidend für jeden, der rechtliche Ansprüche geltend machen möchte. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte beleuchten, die den Beginn der Verjährungsfrist beeinflussen.

Die Verjährungsfrist beginnt in der Regel mit dem Zeitpunkt, an dem der Anspruch entstanden ist. Dies kann je nach Art des Anspruchs variieren. Zum Beispiel:

- Vertragliche Ansprüche: Hier beginnt die Frist häufig mit der Nichterfüllung des Vertrages. Das bedeutet, dass der Gläubiger erst dann seine Ansprüche geltend machen kann, wenn die andere Partei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt.

- Deliktische Ansprüche: Bei Schadensersatzansprüchen beginnt die Verjährungsfrist, sobald der Geschädigte von dem Schaden und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt. Dies ist besonders wichtig, da der Geschädigte oft nicht sofort über den Schaden informiert ist.

Zusätzlich gibt es spezielle Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), die die Fristen für verschiedene Ansprüche festlegen. Diese Regelungen sind entscheidend, um die Verjährung korrekt zu beurteilen. Beispielsweise:

| Art des Anspruchs | Verjährungsfrist |

|---|---|

| Vertragliche Ansprüche | 3 Jahre |

| Schadensersatzansprüche | 3 Jahre |

| Ansprüche wegen Mängeln | 2 Jahre |

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Hemmung der Verjährung. Diese tritt ein, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie beispielsweise Verhandlungen zwischen den Parteien. In solchen Fällen wird die Frist für die Dauer der Hemmung gestoppt, was dem Gläubiger mehr Zeit gibt, seinen Anspruch geltend zu machen.

Zusammenfassend ist es wichtig, sich über den Beginn der Verjährungsfrist im Klaren zu sein, um rechtzeitig handeln zu können. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, rechtlichen Rat einzuholen, um die spezifischen Umstände des eigenen Falls zu klären. So kann man sicherstellen, dass Ansprüche nicht aufgrund von Verjährung verloren gehen.

Beispiel für vertragliche Ansprüche

Vertragliche Ansprüche sind ein zentraler Bestandteil des Zivilrechts. Sie entstehen, wenn eine Partei (der Schuldner) eine vertragliche Verpflichtung gegenüber einer anderen Partei (dem Gläubiger) nicht erfüllt. In solchen Fällen ist es entscheidend, die genauen Umstände der Nichterfüllung zu verstehen, um die Verjährungsfrist korrekt zu bestimmen.

Die Verjährungsfrist für vertragliche Ansprüche beginnt in der Regel mit der Nichterfüllung des Vertrags. Dies bedeutet, dass der Gläubiger ab dem Zeitpunkt, an dem der Schuldner seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, die Möglichkeit hat, rechtliche Schritte einzuleiten. Um jedoch die Frist korrekt zu berechnen, ist eine präzise Kenntnis des Vertrages und seiner Bestimmungen unerlässlich.

Ein Beispiel könnte ein Kaufvertrag sein, bei dem der Verkäufer die Ware nicht liefert. In diesem Fall beginnt die Verjährungsfrist mit dem Datum, an dem die Lieferung hätte erfolgen sollen. Der Käufer muss dann innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist, die in Deutschland in der Regel drei Jahre beträgt, seinen Anspruch auf Lieferung oder Schadensersatz geltend machen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Verjährungsfrist nicht nur von der Art des Vertrages abhängt, sondern auch von den spezifischen Bedingungen, die im Vertrag festgelegt sind. In einigen Fällen können vertragliche Vereinbarungen die Frist verlängern oder verkürzen. Daher sollten alle Vertragsparteien die Bedingungen ihres Vertrages sorgfältig prüfen.

- Vertragliche Pflichten: Jede Partei hat bestimmte Pflichten, die sie erfüllen muss. Bei Nichterfüllung sind die Ansprüche des Gläubigers betroffen.

- Fristen und Termine: Klare Fristen im Vertrag helfen, Missverständnisse zu vermeiden und die Verjährungsfristen zu bestimmen.

- Rechtliche Schritte: Wenn eine Partei ihre Pflichten nicht erfüllt, kann der Gläubiger rechtliche Schritte einleiten, um seinen Anspruch durchzusetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine genaue Kenntnis der vertraglichen Vereinbarungen und der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen entscheidend ist, um die Verjährungsfristen korrekt zu bestimmen und Ansprüche erfolgreich geltend zu machen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, rechtlichen Rat einzuholen, um die besten Schritte zur Durchsetzung der Ansprüche zu ermitteln.

Verjährungsfristen im Bürgerlichen Gesetzbuch

sind ein zentrales Thema im deutschen Zivilrecht. Sie regeln, innerhalb welcher Zeitspanne ein rechtlicher Anspruch geltend gemacht werden kann. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht unterschiedliche Fristen für verschiedene Ansprüche vor, die für die rechtliche Praxis von großer Bedeutung sind. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte der Verjährungsfristen detailliert beleuchten und deren Auswirkungen auf die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen erläutern.

Die Verjährungsfrist ist der Zeitraum, in dem ein Gläubiger seinen Anspruch gerichtlich geltend machen kann. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Recht auf Klage, was bedeutet, dass der Schuldner sich erfolgreich auf die Verjährung berufen kann. Die Fristen sind im BGB klar definiert und variieren je nach Art des Anspruchs.

- Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis von den Umständen erlangt hat, die den Anspruch begründen.

- Für Schadenersatzansprüche gilt ebenfalls die dreijährige Frist, die jedoch unter bestimmten Umständen verlängert werden kann.

Das BGB sieht auch besondere Verjährungsfristen für bestimmte Ansprüche vor:

- Für Schriftliche Verträge kann eine Frist von fünf Jahren gelten.

- Bei Immobilienansprüchen beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre.

Die Verjährungsfrist beginnt in der Regel mit dem Zeitpunkt, an dem der Anspruch entstanden ist. Dies kann jedoch variieren:

- Bei vertraglichen Ansprüchen startet die Frist oft mit der Nichterfüllung des Vertrags.

- Bei deliktischen Ansprüchen, wie etwa Schadensersatz, beginnt die Frist, sobald der Geschädigte von dem Schaden und dem Schädiger Kenntnis hat.

Unter bestimmten Umständen kann die Verjährungsfrist gehemmt oder unterbrochen werden:

- Die Hemmung tritt ein, wenn beispielsweise Verhandlungen zwischen den Parteien stattfinden.

- Eine Unterbrechung erfolgt durch rechtliche Maßnahmen wie Klageerhebung oder Mahnbescheide, die die Frist verlängern.

Für Verbraucher gibt es spezielle Schutzregelungen, die die Verjährungsfristen beeinflussen können. Diese Regelungen sind entscheidend für den rechtlichen Schutz von Konsumenten und können in verschiedenen Kontexten Anwendung finden, insbesondere im Verbraucherschutzrecht.

Die Verjährungsfristen im Bürgerlichen Gesetzbuch sind von zentraler Bedeutung für die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen. Ein tiefes Verständnis dieser Fristen ermöglicht es Gläubigern, ihre Rechte effektiv zu wahren und rechtzeitig zu handeln. Es ist ratsam, sich bei Unsicherheiten rechtlichen Rat einzuholen, um die individuellen Möglichkeiten und Risiken zu bewerten.

Besondere Regelungen für Verbraucherschutz

Im deutschen Rechtssystem gibt es zahlreiche Schutzregelungen, die speziell für Verbraucher entwickelt wurden. Diese Regelungen sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Konsumenten vor unlauteren Praktiken und möglichen Nachteilen geschützt werden. Besonders relevant sind hierbei die Verjährungsfristen, die in vielen Fällen zugunsten der Verbraucher angepasst werden können.

Die Verjährungsfristen sind nicht nur einfache Zeitrahmen; sie sind fundamental für die Durchsetzung von Rechten. In vielen Fällen, insbesondere im Verbraucherschutz, können diese Fristen durch spezielle gesetzliche Bestimmungen verlängert oder modifiziert werden. Ein Beispiel hierfür ist das Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften, das Verbrauchern das Recht einräumt, Verträge innerhalb einer bestimmten Frist zu widerrufen. Diese Frist beginnt erst mit dem Zeitpunkt, an dem der Verbraucher über sein Widerrufsrecht informiert wurde.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Besonderheiten bei Mängelansprüchen. Nach § 438 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche in der Regel zwei Jahre. Für Verbraucher gilt jedoch eine verlängerte Frist, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. In solchen Fällen kann die Verjährungsfrist bis zu drei Jahre betragen, was den Verbrauchern einen zusätzlichen Schutz bietet.

Darüber hinaus gibt es auch Regelungen, die die Verjährung bei Schadensersatzansprüchen beeinflussen. Gemäß § 199 BGB beginnt die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche erst zu laufen, wenn der Geschädigte von dem Schaden und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt. Dies ist besonders wichtig für Verbraucher, die möglicherweise erst Jahre nach einem Vorfall von einem Schaden erfahren.

- Verbraucherschutzgesetze: Wichtige gesetzliche Regelungen, die die Rechte von Verbrauchern stärken.

- Widerrufsrecht: Verbraucher haben das Recht, Verträge innerhalb einer bestimmten Frist zu widerrufen.

- Verlängerte Verjährungsfristen: In bestimmten Fällen können Fristen zugunsten des Verbrauchers verlängert werden.

- Schadensersatzansprüche: Fristen beginnen erst zu laufen, wenn der Verbraucher von Schaden und Schädiger Kenntnis hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die speziellen Schutzregelungen für Verbraucher im deutschen Rechtssystem eine entscheidende Rolle spielen. Sie bieten nicht nur einen rechtlichen Rahmen für die Durchsetzung von Ansprüchen, sondern gewährleisten auch, dass Verbraucher in einer Vielzahl von Situationen geschützt sind. Es ist für Verbraucher wichtig, sich dieser Regelungen bewusst zu sein, um ihre Rechte effektiv wahrnehmen zu können.

Beispiel für deliktische Ansprüche

In diesem Abschnitt werden wir das Thema deliktische Ansprüche eingehend beleuchten. Deliktische Ansprüche sind rechtliche Forderungen, die aus einer unerlaubten Handlung resultieren. Ein häufiges Beispiel sind Schadensersatzansprüche, die entstehen, wenn eine Person durch das Verhalten einer anderen Person geschädigt wird. Es ist wichtig zu verstehen, wann die Verjährungsfrist für solche Ansprüche beginnt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.

Die Verjährungsfrist für deliktische Ansprüche beginnt in der Regel mit dem Zeitpunkt, an dem der Geschädigte von dem Schaden und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt. Dies bedeutet, dass der Geschädigte nicht nur den Schaden selbst, sondern auch die Identität des Verursachers kennen muss. Oftmals wird diese Kenntnis erst später erlangt, was die Frist beeinflussen kann.

Im deutschen Recht beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für deliktische Ansprüche gemäß § 196 BGB drei Jahre. Diese Frist kann jedoch in bestimmten Fällen verlängert oder gehemmt werden. Beispielsweise kann die Frist unterbrochen werden, wenn der Geschädigte rechtliche Schritte einleitet oder wenn es zu Verhandlungen zwischen den Parteien kommt.

Es gibt verschiedene Umstände, die die Verjährungsfrist für deliktische Ansprüche beeinflussen können. Dazu gehören:

- Arglistige Täuschung: Wenn der Schädiger den Geschädigten absichtlich über den Schaden täuscht, kann die Verjährungsfrist verlängert werden.

- Schutz von Minderjährigen: Bei geschädigten Minderjährigen beginnt die Verjährungsfrist erst mit Erreichen der Volljährigkeit.

- Verjährungshemmung: Bestimmte Umstände, wie z.B. eine gerichtliche Auseinandersetzung, können die Verjährungsfrist hemmen.

Ein gängiges Beispiel für einen deliktischen Anspruch ist ein Verkehrsunfall. Wenn jemand in einen Unfall verwickelt wird und dadurch verletzt wird, hat er das Recht auf Schadensersatz. Die Verjährungsfrist beginnt zu laufen, sobald der Geschädigte von der Verletzung und dem Verantwortlichen Kenntnis hat. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn der Geschädigte aufgrund von Verletzungen nicht sofort in der Lage ist, die Identität des Schädigers zu ermitteln.

Wenn Sie glauben, einen deliktischen Anspruch geltend machen zu müssen, ist es entscheidend, den Zeitpunkt der Kenntnisnahme zu dokumentieren. Darüber hinaus sollten Sie sich über die spezifischen Verjährungsfristen und möglichen Ausnahmen informieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, rechtlichen Rat einzuholen, um Ihre Ansprüche erfolgreich durchzusetzen.

Gibt es Ausnahmen von der Verjährungsfrist?

Die Verjährungsfrist ist ein zentrales Element im deutschen Zivilrecht, das die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen regelt. Doch es gibt bestimmte Ausnahmen und Umstände, die die Verjährungsfrist verlängern oder hemmen können. Diese Ausnahmen sind von großer Bedeutung für Gläubiger, die ihre Ansprüche auch nach Ablauf der regulären Frist geltend machen möchten.

Die Hemmung der Verjährung tritt ein, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ein typisches Beispiel ist die Verhandlungshemmung, die entsteht, wenn zwischen den Parteien ernsthafte Verhandlungen über den Anspruch stattfinden. Während dieser Verhandlungen wird die Verjährungsfrist gestoppt, sodass der Gläubiger mehr Zeit hat, um seine Ansprüche durchzusetzen.

Die Unterbrechung der Verjährung ist ein weiterer wichtiger Mechanismus, der es ermöglicht, die Frist zu verlängern. Diese Unterbrechung kann durch verschiedene rechtliche Maßnahmen wie die Klageerhebung oder die Zustellung eines Mahnbescheids erfolgen. Sobald eine solche Maßnahme ergriffen wird, beginnt eine neue Verjährungsfrist, die dem Gläubiger zusätzliche Zeit gibt, um seine Ansprüche durchzusetzen.

In einigen Fällen gibt es besondere Regelungen, die die Verjährungsfristen beeinflussen können. Zum Beispiel können Ansprüche aus Schadenersatz oder Vertragsverletzungen unterschiedliche Verjährungsfristen aufweisen. Darüber hinaus gibt es spezielle Schutzregelungen für Verbraucher, die die Verjährung verlängern oder hemmen können, um den rechtlichen Schutz von Konsumenten zu gewährleisten.

Die Einrede der Verjährung kann vom Schuldner erhoben werden, um sich gegen einen Anspruch zu verteidigen. Allerdings gibt es auch Situationen, in denen diese Einrede nicht greift. Ein Beispiel hierfür ist die arglistige Täuschung, bei der der Schuldner versucht hat, den Gläubiger über den Anspruch zu täuschen. In solchen Fällen kann die Verjährung gehemmt oder unterbrochen werden, sodass der Gläubiger dennoch seine Ansprüche geltend machen kann.

In vielen Fällen können vertragliche Vereinbarungen die Verjährungsfristen beeinflussen. Die Parteien können im Rahmen eines Vertrages abweichende Regelungen zur Verjährung treffen, die von den gesetzlichen Vorgaben abweichen. Es ist daher wichtig, die genauen Bedingungen des Vertrages zu prüfen, um festzustellen, welche Fristen gelten und ob es Möglichkeiten gibt, die Verjährung zu hemmen oder zu unterbrechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine Vielzahl von Ausnahmen und Regelungen gibt, die die Verjährungsfrist beeinflussen können. Gläubiger sollten sich dieser Möglichkeiten bewusst sein und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um ihre Ansprüche auch nach Ablauf der regulären Verjährungsfrist durchzusetzen.

Die Hemmung der Verjährung

ist ein bedeutendes rechtliches Konzept, das in verschiedenen Situationen zur Anwendung kommt. Es ist entscheidend zu verstehen, unter welchen Bedingungen die Hemmung eintritt und welche Auswirkungen sie auf die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen hat. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Aspekte der Hemmung der Verjährung detailliert beleuchten.

Die Hemmung der Verjährung tritt ein, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ein typisches Beispiel hierfür sind Verhandlungen zwischen den Parteien. Diese Verhandlungen können sowohl formeller Natur sein, wie etwa Mediation oder Schlichtung, als auch informeller, beispielsweise durch Gespräche zwischen den Beteiligten. Während der Dauer dieser Verhandlungen wird die Verjährungsfrist gestoppt, was bedeutet, dass die Zeit nicht weiterläuft und der Gläubiger somit mehr Zeit hat, um seinen Anspruch geltend zu machen.

- Rechtsgrundlagen: Die rechtlichen Grundlagen für die Hemmung der Verjährung finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Insbesondere § 203 BGB regelt die Hemmung, die durch Verhandlungen oder andere Umstände wie eine Klageerhebung eintreten kann.

- Dauer der Hemmung: Die Dauer der Hemmung ist entscheidend, da sie die Frist, innerhalb derer ein Anspruch geltend gemacht werden kann, verlängert. Die Hemmung endet, sobald die Verhandlungen abgebrochen werden oder ein anderer Hemmungsgrund nicht mehr gegeben ist.

- Praktische Relevanz: In der Praxis kann die Hemmung der Verjährung für Gläubiger von großer Bedeutung sein, insbesondere in Fällen, in denen eine Einigung angestrebt wird. Dies kann in vielen Bereichen, wie z.B. im Vertragsrecht oder im Schadensersatzrecht, von Bedeutung sein.

Ein weiteres Beispiel für die Hemmung der Verjährung ist die Unkenntnis des Gläubigers über den Anspruch. Wenn der Gläubiger aus bestimmten Gründen nicht in der Lage ist, seinen Anspruch geltend zu machen, kann dies ebenfalls zur Hemmung führen. Dies ist oft der Fall, wenn der Gläubiger erst zu einem späteren Zeitpunkt von den relevanten Umständen erfährt, die seinen Anspruch begründen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hemmung der Verjährung ein komplexes, aber wichtiges Element im deutschen Rechtssystem ist. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Ansprüche effektiv durchsetzen zu können.

Die Unterbrechung der Verjährung

ist ein wichtiger Aspekt im deutschen Rechtssystem, der es Gläubigern ermöglicht, ihre Ansprüche auch nach Ablauf der regulären Verjährungsfristen geltend zu machen. Diese rechtlichen Maßnahmen sind entscheidend, um die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen zu sichern und den Gläubiger vor dem Verlust seiner Rechte zu schützen.

Die Verjährungsfrist ist die Zeitspanne, innerhalb derer ein Gläubiger seinen Anspruch geltend machen muss. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Recht auf Klage. Eine Unterbrechung der Verjährung kann jedoch durch verschiedene rechtliche Schritte erfolgen, die den Zeitraum für die Geltendmachung des Anspruchs verlängern.

Eine Unterbrechung der Verjährung kann durch folgende Maßnahmen herbeigeführt werden:

- Klageerhebung: Wenn der Gläubiger eine Klage einreicht, wird die Verjährungsfrist unterbrochen. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Klage erfolgreich ist oder nicht. Die Frist wird für die Dauer des Verfahrens gestoppt.

- Mahnbescheid: Ein Mahnbescheid ist ein gerichtliches Verfahren, das es dem Gläubiger ermöglicht, seine Forderung ohne ein vollständiges Gerichtsverfahren geltend zu machen. Auch hier wird die Verjährung unterbrochen.

- Schriftliche Anerkennung des Schuldners: Wenn der Schuldner den Anspruch schriftlich anerkennt, beginnt die Verjährungsfrist erneut zu laufen. Dies ist eine wichtige Möglichkeit, die Verjährung zu unterbrechen.

Die Unterbrechung der Verjährung hat mehrere wesentliche Auswirkungen:

- Die Frist wird für die Dauer der Unterbrechung gestoppt, was dem Gläubiger mehr Zeit gibt, seinen Anspruch durchzusetzen.

- Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjährungsfrist, die in der Regel wieder einige Jahre beträgt, abhängig von der Art des Anspruchs.

- Die Unterbrechung kann auch dazu führen, dass der Schuldner in einer schwächeren Position ist, da er möglicherweise zusätzliche Kosten für das Verfahren tragen muss.

Die Entscheidung, die Unterbrechung der Verjährung in Anspruch zu nehmen, sollte wohlüberlegt sein. Es ist ratsam, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

- Die Erfolgsaussichten einer Klage oder eines Mahnbescheids sollten realistisch eingeschätzt werden.

- Die Kosten und der Zeitaufwand für das Verfahren müssen in Betracht gezogen werden.

- Es ist wichtig, sich rechtzeitig über die Verjährungsfristen und die Möglichkeiten ihrer Unterbrechung zu informieren, um keine Fristen zu versäumen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterbrechung der Verjährung ein effektives Mittel ist, um Ansprüche rechtzeitig durchzusetzen. Durch rechtliche Maßnahmen wie Klageerhebung oder Mahnbescheide kann der Gläubiger sicherstellen, dass seine Ansprüche nicht verjähren. Eine frühzeitige rechtliche Beratung ist in diesen Fällen besonders empfehlenswert, um die besten Schritte zu planen und die Erfolgschancen zu maximieren.

Wie kann ich einen Anspruch nach Ablauf der Verjährungsfrist geltend machen?

Die Verjährungsfrist ist ein entscheidender Aspekt im deutschen Recht, der die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen maßgeblich beeinflusst. Doch was geschieht, wenn diese Frist abgelaufen ist? In diesem Artikel beleuchten wir die Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, um auch nach Ablauf der Verjährungsfrist einen Anspruch geltend zu machen.

Einrede der Verjährung

Wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, kann der Schuldner die Einrede der Verjährung erheben. Dies bedeutet, dass er sich auf den Ablauf der Frist berufen kann, um sich von der Verpflichtung zu befreien. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, die in bestimmten Fällen greifen können. Beispielsweise kann die Einrede der Verjährung in Fällen von arglistiger Täuschung oder Vorsatz nicht erhoben werden. In solchen Situationen bleibt der Anspruch trotz abgelaufener Frist bestehen.

Vertragliche Vereinbarungen zur Verjährung

In vielen Verträgen finden sich spezifische Regelungen zur Verjährung. Diese können die Fristen verlängern oder modifizieren. Es ist wichtig, die genauen Bedingungen des Vertrages zu prüfen, um festzustellen, ob und wie die Verjährung beeinflusst werden kann. Eine Verlängerung der Verjährungsfrist durch vertragliche Vereinbarungen ist rechtlich zulässig, solange sie nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt.

Hemmung der Verjährung

Die Hemmung der Verjährung kann eintreten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel, wenn zwischen den Parteien Verhandlungen über den Anspruch geführt werden. In solchen Fällen wird die Verjährungsfrist für die Dauer der Hemmung gestoppt. Dies gibt den Parteien die Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen, ohne dass die Zeit gegen sie arbeitet.

Unterbrechung der Verjährung

Eine Unterbrechung der Verjährung kann durch rechtliche Maßnahmen wie die Einreichung einer Klage oder die Beantragung eines Mahnbescheids erfolgen. Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Verjährungsfrist nicht nur gestoppt, sondern auch verlängert wird. Es ist ratsam, sich über die genauen Schritte zu informieren, die zur Unterbrechung der Verjährung führen können, um die eigenen Ansprüche rechtzeitig geltend zu machen.

Praktische Tipps zur Durchsetzung von Ansprüchen

- Dokumentieren Sie alle relevanten Informationen und Beweise, die Ihren Anspruch unterstützen.

- Erwägen Sie, einen Rechtsanwalt zu konsultieren, um die besten Schritte zur Durchsetzung Ihres Anspruchs zu ermitteln.

- Informieren Sie sich über mögliche außergerichtliche Einigungen, die eine schnelle Lösung bieten können.

- Seien Sie sich der Fristen bewusst, die für die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung gelten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es trotz abgelaufener Verjährungsfristen Möglichkeiten gibt, Ansprüche geltend zu machen. Es ist jedoch entscheidend, die spezifischen Umstände und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen, die in Ihrem Fall gelten. Eine fundierte rechtliche Beratung kann Ihnen helfen, die besten Optionen zu identifizieren und zu verfolgen.

Einrede der Verjährung

Die Einrede der Verjährung ist ein zentrales Element im deutschen Zivilrecht, das es Schuldnern ermöglicht, sich gegen Ansprüche zu verteidigen, die nach Ablauf einer bestimmten Frist geltend gemacht werden. In diesem Artikel werden wir die Grundlagen der Einrede der Verjährung, deren Anwendungsbereiche und die Ausnahmen näher betrachten.

Die Einrede der Verjährung ist ein rechtlicher Einwand, den Schuldner erheben können, um sich gegen Forderungen zu wehren, die aufgrund der Verjährung nicht mehr durchsetzbar sind. Die Verjährungsfrist variiert je nach Art des Anspruchs und kann zwischen drei und 30 Jahren liegen. Nach Ablauf dieser Frist ist der Gläubiger rechtlich nicht mehr in der Lage, seine Forderung durchzusetzen.

Die Einrede der Verjährung kann in der Regel zu jedem Zeitpunkt im Prozess geltend gemacht werden. Der Schuldner muss jedoch aktiv werden und die Einrede vor Gericht vorbringen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einrede nicht automatisch greift; der Schuldner muss sie ausdrücklich anführen.

Es gibt bestimmte Situationen, in denen die Einrede der Verjährung nicht greift. Eine der bekanntesten Ausnahmen ist die arglistige Täuschung. Wenn der Gläubiger durch betrügerische Handlungen des Schuldners daran gehindert wurde, seinen Anspruch rechtzeitig geltend zu machen, kann die Verjährungsfrist verlängert oder sogar ganz aufgehoben werden.

- Beispiel: Wenn ein Schuldner absichtlich falsche Informationen bereitstellt, um den Gläubiger zu täuschen, kann der Gläubiger auch nach Ablauf der Verjährungsfrist Klage erheben.

- Weitere Ausnahmen: Dazu gehören auch Fälle von höherer Gewalt oder geistiger Abwesenheit, die die Fähigkeit des Gläubigers beeinträchtigen, seine Ansprüche geltend zu machen.

Um die Einrede der Verjährung erfolgreich geltend zu machen, muss der Schuldner nachweisen, dass die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Dies erfordert in der Regel eine detaillierte Prüfung des zugrunde liegenden Anspruchs sowie der relevanten Fristen. Der Schuldner sollte auch bereit sein, alle erforderlichen Beweise vorzulegen, um seine Position zu untermauern.

In vielen Fällen können die Parteien vertragliche Vereinbarungen treffen, die die Verjährungsfristen beeinflussen. Beispielsweise können sie eine Verlängerung der Verjährungsfrist vereinbaren oder bestimmte Bedingungen festlegen, unter denen die Frist nicht abläuft. Solche Regelungen müssen jedoch klar und eindeutig formuliert sein, um rechtlich bindend zu sein.

Die Einrede der Verjährung ist ein wichtiges Instrument im deutschen Zivilrecht, das sowohl Schuldnern als auch Gläubigern klare Richtlinien bietet. Es ist entscheidend, die relevanten Fristen und Ausnahmen zu kennen, um die eigenen Rechte und Pflichten effektiv zu verstehen und durchzusetzen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, rechtlichen Rat einzuholen, um die besten Schritte zur Wahrung der eigenen Interessen zu bestimmen.

Vertragliche Vereinbarungen zur Verjährung

In der Welt des Rechts ist es von entscheidender Bedeutung, die Verjährungsfristen zu verstehen, da sie die Möglichkeit beeinflussen, Ansprüche geltend zu machen. In vielen Fällen können vertragliche Vereinbarungen eine wesentliche Rolle dabei spielen, wie lange eine Partei Zeit hat, um rechtliche Schritte einzuleiten. Daher ist es wichtig, die genauen Bedingungen des jeweiligen Vertrages zu prüfen, um zu verstehen, wie diese die Verjährung beeinflussen können.

Verträge können spezielle Klauseln enthalten, die die üblichen Verjährungsfristen abändern oder sogar aussetzen. Eine solche Regelung könnte beispielsweise eine Verlängerung der Frist vorsehen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Diese Bedingungen könnten in Form von Verhandlungen oder konkreten Handlungen festgelegt werden, die die Parteien unternehmen müssen, um die Frist zu verlängern.

Ein Beispiel für eine solche vertragliche Vereinbarung könnte eine Klausel sein, die besagt, dass die Verjährungsfrist für Ansprüche aus dem Vertrag um einen bestimmten Zeitraum verlängert wird, wenn der Gläubiger ein Schreiben an den Schuldner sendet, in dem der Anspruch geltend gemacht wird. In diesem Fall würde die Frist nicht mit dem ursprünglichen Zeitpunkt der Nichterfüllung beginnen, sondern erst mit dem Zeitpunkt, an dem der Schuldner über den Anspruch informiert wurde.

Es ist auch wichtig, die Rechtsfolgen von vertraglichen Vereinbarungen zur Verjährung zu beachten. Wenn eine Partei die vertraglichen Bedingungen nicht einhält, kann dies dazu führen, dass die vereinbarten Fristen nicht mehr gelten. In solchen Fällen könnte der ursprüngliche Zeitraum der Verjährung wieder in Kraft treten, was bedeutet, dass der Gläubiger möglicherweise weniger Zeit hat, um seinen Anspruch geltend zu machen.

Ein weiterer Aspekt, den man berücksichtigen sollte, ist die Vertragsfreiheit. In Deutschland haben die Vertragsparteien grundsätzlich die Freiheit, ihre Vereinbarungen zu gestalten. Dies bedeutet, dass sie auch die Verjährungsfristen nach ihren Wünschen anpassen können, solange dies nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Es ist jedoch ratsam, solche Vereinbarungen klar und unmissverständlich zu formulieren, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vertragliche Vereinbarungen zur Verjährung ein wichtiges Instrument sein können, um die Rechte der Parteien zu schützen. Es ist entscheidend, die genauen Bedingungen und Formulierungen im Vertrag zu prüfen, um sicherzustellen, dass die eigenen Ansprüche nicht durch vertragliche Regelungen beeinträchtigt werden. Eine rechtliche Beratung kann in solchen Fällen von großem Nutzen sein, um die besten Vorgehensweisen zu ermitteln und potenzielle Risiken zu minimieren.

Fazit: Ist es sinnvoll, nach Ablauf der Verjährungsfrist zu handeln?

Die Entscheidung, nach Ablauf der Verjährungsfrist zu handeln, ist ein komplexes Thema, das sorgfältige Überlegungen erfordert. In vielen Fällen kann es verlockend erscheinen, einen Anspruch auch nach Ablauf dieser Frist geltend zu machen, insbesondere wenn man das Gefühl hat, dass man im Recht ist. Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Konsequenzen zu verstehen, bevor man einen solchen Schritt unternimmt.

- Rechtliche Beratung einholen: Es ist ratsam, sich von einem Fachanwalt beraten zu lassen, der die spezifischen Umstände Ihres Falls berücksichtigen kann. Ein Anwalt kann Ihnen helfen, die Erfolgsaussichten einer Klage nach Ablauf der Verjährungsfrist realistisch einzuschätzen.

- Optionen prüfen: Bevor Sie handeln, sollten Sie alle verfügbaren Optionen sorgfältig prüfen. Dazu gehört die Möglichkeit, die Verjährung zu hemmen oder eine Unterbrechung der Frist zu beantragen.

- Besondere Umstände: In bestimmten Fällen, wie bei arglistiger Täuschung oder anderen besonderen Umständen, kann es möglich sein, die Verjährung zu umgehen. Hierbei spielen die genauen Fakten des Falls eine entscheidende Rolle.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die emotionale und finanzielle Belastung, die mit einem Rechtsstreit verbunden sein kann. Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Anspruch gerechtfertigt ist, kann die Aussicht auf einen langen und möglicherweise kostspieligen Rechtsstreit abschreckend sein. Daher ist es wichtig, auch die praktischen Auswirkungen eines solchen Schritts zu berücksichtigen.

| Aspekt | Überlegungen |

|---|---|

| Rechtliche Beratung | Unbedingt notwendig, um die Optionen zu verstehen |

| Emotionale Belastung | Rechtsstreit kann stressig und zeitaufwendig sein |

| Finanzielle Kosten | Rechtsstreit kann teuer werden, auch bei Erfolg |

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung, nach Ablauf der Verjährungsfrist zu handeln, nicht leichtfertig getroffen werden sollte. Die rechtlichen, emotionalen und finanziellen Implikationen sind erheblich. Es ist von größter Wichtigkeit, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Letztendlich sollten alle Faktoren abgewogen werden, um zu einer fundierten Entscheidung zu gelangen, die sowohl rechtlich als auch praktisch sinnvoll ist.

Häufig gestellte Fragen

- Was passiert, wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist?

Wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, erlischt in der Regel das Recht, den Anspruch gerichtlich durchzusetzen. Es gibt jedoch Ausnahmen, die unter bestimmten Umständen eine Durchsetzung dennoch ermöglichen können.

- Wie kann ich feststellen, ob meine Verjährungsfrist abgelaufen ist?

Um festzustellen, ob Ihre Verjährungsfrist abgelaufen ist, sollten Sie den Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs und die geltenden Fristen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) prüfen. Oft kann auch rechtlicher Rat hilfreich sein.

- Gibt es Möglichkeiten, die Verjährung zu hemmen oder zu unterbrechen?

Ja, die Verjährung kann gehemmt oder unterbrochen werden. Eine Hemmung tritt in der Regel während Verhandlungen ein, während eine Unterbrechung durch rechtliche Schritte wie Klageerhebung erfolgen kann.

- Kann ich trotz abgelaufener Verjährungsfrist noch rechtliche Schritte einleiten?

In bestimmten Fällen, wie bei arglistiger Täuschung oder vertraglichen Vereinbarungen, kann es möglich sein, trotz abgelaufener Verjährungsfrist rechtliche Schritte einzuleiten. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.