In diesem Artikel wird untersucht, ob und wie Personen, die fälschlicherweise inhaftiert wurden, Entschädigungen erhalten können. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, Verfahren und Beispiele werden detailliert behandelt, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.

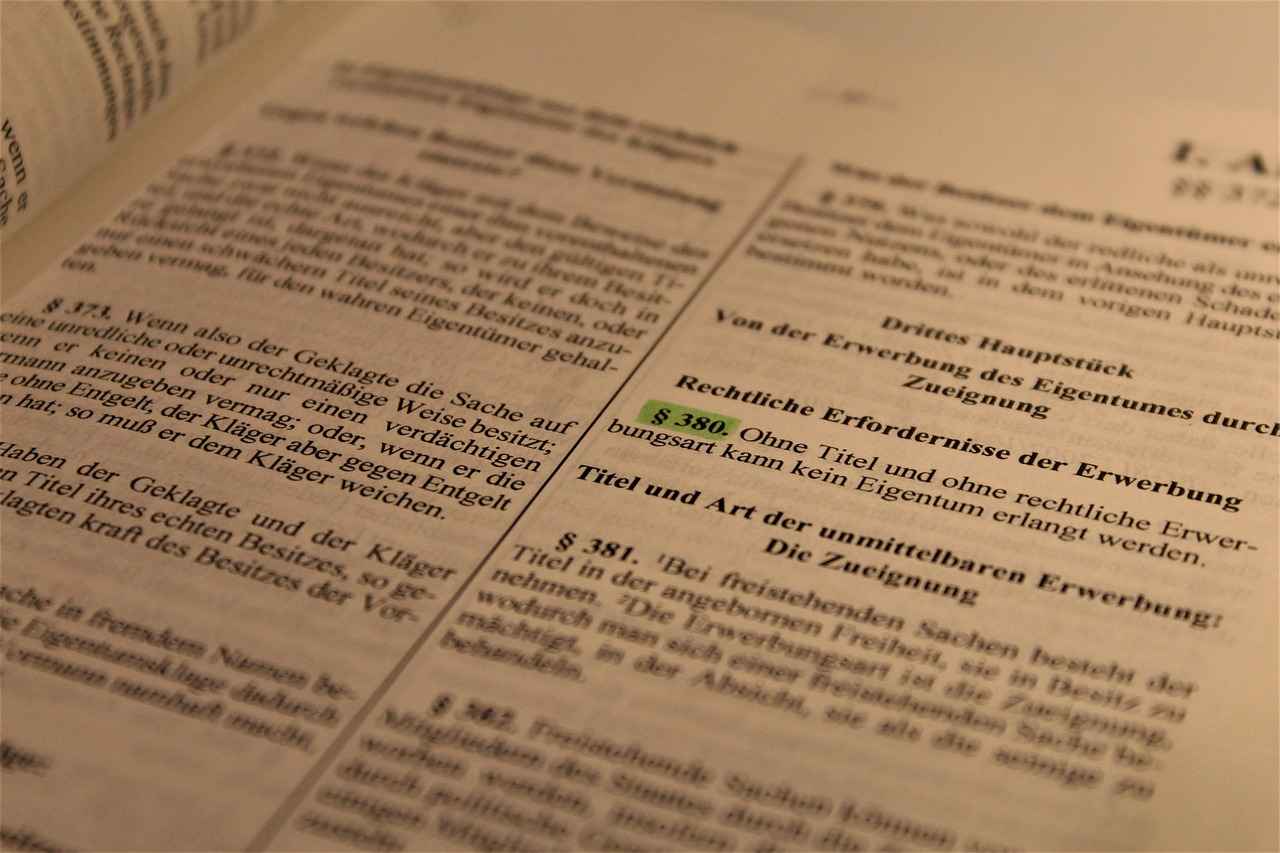

Die rechtlichen Grundlagen für Entschädigungen bei zu Unrecht Inhaftierten sind von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland existieren spezifische Gesetze, die diese Ansprüche regeln. Das wichtigste Gesetz in diesem Zusammenhang ist das Entschädigungsgesetz, das die Bedingungen und Verfahren für die Beantragung von Entschädigungen festlegt.

Das Entschädigungsgesetz (EG) regelt die Ansprüche von Personen, die zu Unrecht verurteilt wurden. Dieses Gesetz legt fest, unter welchen Umständen Betroffene Anspruch auf Entschädigung haben. Grundsätzlich gilt, dass eine rechtswidrige Inhaftierung nachgewiesen werden muss, um eine Entschädigung zu erhalten.

Um eine Entschädigung zu beantragen, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:

- Nachweis einer rechtswidrigen Inhaftierung

- Feststellung der Unschuld des Betroffenen

- Einreichung aller erforderlichen Dokumente

Diese Voraussetzungen sind entscheidend, um den Entschädigungsprozess erfolgreich zu durchlaufen.

Die Höhe der Entschädigung wird in der Regel auf Grundlage der Dauer der Inhaftierung und der erlittenen Schäden festgelegt. In vielen Fällen sind die Beträge jedoch begrenzt, was zu Unmut bei den Betroffenen führen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass die Entschädigung nicht nur finanzielle Aspekte umfasst, sondern auch psychologische Unterstützung bieten sollte.

Der Prozess zur Beantragung einer Entschädigung kann komplex sein und erfordert oft rechtliche Unterstützung. Betroffene sollten alle erforderlichen Dokumente und Nachweise sorgfältig zusammenstellen, um ihre Ansprüche zu untermauern. Eine rechtliche Beratung kann hierbei von unschätzbarem Wert sein, um durch den bürokratischen Dschungel zu navigieren.

Es gibt mehrere bemerkenswerte Fälle in Deutschland, in denen Personen nach ihrer Freilassung erfolgreich Entschädigungen erhalten haben. Diese Beispiele verdeutlichen die Herausforderungen und Erfolge im Entschädigungsprozess:

- Fall Gustl Mollath: Mollath wurde zu Unrecht inhaftiert und erhielt nach seiner Freilassung eine Entschädigung. Sein Fall zeigt die Wichtigkeit rechtlicher Unterstützung.

- Fall Michael W.: Michael W. wurde fälschlicherweise verurteilt und erhielt ebenfalls eine Entschädigung. Sein Fall verdeutlicht die Notwendigkeit von Reformen im Justizsystem.

Trotz der gesetzlichen Grundlagen gibt es zahlreiche Herausforderungen, die Betroffene bei der Beantragung von Entschädigungen überwinden müssen. Diese Herausforderungen können sowohl rechtlicher als auch emotionaler Natur sein.

Die rechtlichen Hürden im Entschädigungsprozess können abschreckend wirken. Oft müssen Betroffene umfangreiche Beweise vorlegen, um ihre Ansprüche zu untermauern. Dies kann zu langen Wartezeiten und zusätzlichem Stress führen.

Die emotionale Belastung für fälschlich Inhaftierte kann enorm sein. Viele kämpfen mit Traumata, die aus ihrer Inhaftierung resultieren. Diese psychischen Belastungen erschweren nicht nur den Entschädigungsprozess, sondern beeinflussen auch das spätere Leben der Betroffenen.

Die bestehenden Regelungen zur Entschädigung von zu Unrecht Inhaftierten werden häufig als unzureichend kritisiert. Es gibt einen klaren Bedarf an Reformen, um den Betroffenen gerecht zu werden und die Verfahren zu vereinfachen.

Es gibt verschiedene politische Initiativen, die darauf abzielen, das Entschädigungssystem zu reformieren. Diese Initiativen sollen die Rechte von fälschlich Inhaftierten stärken und die Verfahren transparenter gestalten.

Die öffentliche Wahrnehmung spielt eine wichtige Rolle bei der Reform des Entschädigungssystems. Ein höheres Bewusstsein für die Problematik kann Druck auf die Politik ausüben, notwendige Veränderungen vorzunehmen. Medienberichterstattung und öffentliche Diskussionen sind entscheidend, um das Thema in den Fokus der Gesellschaft zu rücken.

Rechtliche Grundlagen für Entschädigungen

In Deutschland ist das Thema der Entschädigungen für zu Unrecht Inhaftierte von großer Bedeutung. Rechtliche Grundlagen spielen eine entscheidende Rolle, um den Betroffenen Gerechtigkeit zu verschaffen. In diesem Artikel werden die spezifischen Gesetze und Regelungen erläutert, die für die Gewährung von Entschädigungen relevant sind.

Die rechtlichen Grundlagen für Entschädigungen bei zu Unrecht Inhaftierten variieren von Land zu Land. In Deutschland gibt es spezielle Gesetze, die diese Ansprüche regeln. Das zentrale Gesetz in diesem Kontext ist das Gesetz über die Entschädigung für zu Unrecht Verurteilte, das auch als Entschädigungsgesetz (EG) bekannt ist. Dieses Gesetz legt die Rahmenbedingungen fest, unter denen eine Entschädigung beantragt werden kann.

Nach § 1 des Entschädigungsgesetzes haben Personen, die zu Unrecht verurteilt oder inhaftiert wurden, Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Dies umfasst sowohl finanzielle Entschädigungen als auch die Rückerstattung von Kosten, die durch die Inhaftierung entstanden sind.

- Wichtige Aspekte des Entschädigungsgesetzes:

- Die Inhaftierung muss rechtswidrig gewesen sein.

- Die betroffene Person muss nachweisen, dass sie unschuldig ist.

- Es gibt Fristen, innerhalb derer der Antrag auf Entschädigung gestellt werden muss.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Höhe der Entschädigung nicht pauschal festgelegt ist. Sie wird individuell ermittelt, wobei Faktoren wie die Dauer der Inhaftierung und die erlittenen Schäden berücksichtigt werden. In der Regel wird die Entschädigung pro Tag der Inhaftierung berechnet, wobei die Beträge variieren können.

Zusätzlich gibt es in Deutschland die Möglichkeit, eine Wiedergutmachung für erlittene Unannehmlichkeiten und psychische Belastungen zu beantragen. Dies ist besonders wichtig, da viele fälschlich Inhaftierte unter den psychologischen Folgen ihrer Inhaftierung leiden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind darauf ausgelegt, den Opfern von Justizirrtümern eine Rückkehr in ein normales Leben zu ermöglichen.

Die Beantragung einer Entschädigung kann jedoch ein komplexer Prozess sein. Betroffene müssen oft umfangreiche Beweise und Dokumente vorlegen, um ihre Ansprüche zu untermauern. Daher ist es ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die Chancen auf eine erfolgreiche Entschädigung zu erhöhen.

Insgesamt zeigt sich, dass die rechtlichen Grundlagen für Entschädigungen in Deutschland gut strukturiert sind, jedoch auch Herausforderungen mit sich bringen. Die gesetzlichen Regelungen sind darauf ausgelegt, den Opfern von Justizirrtümern zu helfen, benötigen jedoch oft die Unterstützung von Fachleuten, um erfolgreich durch den Entschädigungsprozess zu navigieren.

Das Entschädigungsgesetz

Das Entschädigungsgesetz (EG) ist ein zentrales Element des deutschen Rechtssystems, das die Entschädigung von Personen regelt, die zu Unrecht verurteilt wurden. Dieses Gesetz stellt sicher, dass die Rechte von Unschuldigen gewahrt bleiben und bietet einen rechtlichen Rahmen, um ihnen für die erlittenen Ungerechtigkeiten zu helfen. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte des Entschädigungsgesetzes näher betrachtet.

Das Entschädigungsgesetz trat 2002 in Kraft und bildet die Rechtsgrundlage für Entschädigungsansprüche in Deutschland. Es gilt für Personen, die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils verurteilt wurden, das später aufgehoben oder für ungültig erklärt wurde. Die Regelungen des EG sind darauf ausgelegt, die Folgen einer ungerechtfertigten Inhaftierung zu mildern und den Opfern eine finanzielle Entschädigung zu bieten.

Um eine Entschädigung gemäß dem Entschädigungsgesetz zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Person muss rechtskräftig verurteilt worden sein.

- Die Verurteilung muss später aufgehoben oder für nichtig erklärt werden.

- Die Unschuld des Betroffenen muss festgestellt werden.

Diese Kriterien sind entscheidend, um sicherzustellen, dass nur tatsächlich Unschuldige Entschädigungen erhalten. Der Nachweis der Unschuld ist oft eine der größten Herausforderungen im Prozess.

Die Höhe der Entschädigung wird in der Regel auf der Grundlage der Dauer der Inhaftierung und der erlittenen Schäden festgelegt. Laut dem Entschädigungsgesetz beträgt die Entschädigung für jeden Tag der ungerechtfertigten Inhaftierung ca. 25 Euro. Diese Summe kann jedoch variieren, je nach den Umständen des Einzelfalls. Es ist wichtig zu beachten, dass die Beträge oft als unzureichend empfunden werden, insbesondere wenn man die psychischen und physischen Folgen einer Inhaftierung berücksichtigt.

Der Prozess zur Beantragung einer Entschädigung kann komplex und langwierig sein. Betroffene müssen eine formelle Anfrage stellen und eine Vielzahl von Dokumenten einreichen, um ihre Ansprüche zu belegen. Oft ist es ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Schritte korrekt ausgeführt werden. Ein versierter Anwalt kann dabei helfen, die Erfolgschancen zu erhöhen und den Prozess zu beschleunigen.

Trotz der existierenden gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es zahlreiche Herausforderungen, die Betroffene im Entschädigungsprozess überwinden müssen. Dazu gehören:

- Rechtliche Hürden: Oft müssen umfangreiche Beweise vorgelegt werden, um die Ansprüche zu untermauern.

- Emotionale Belastungen: Die psychischen Folgen einer ungerechtfertigten Inhaftierung können enorm sein und die Antragstellung zusätzlich erschweren.

Es gibt mehrere bemerkenswerte Fälle, in denen Personen erfolgreich Entschädigungen erhalten haben. Diese Fallstudien verdeutlichen die Herausforderungen und die Bedeutung von rechtlicher Unterstützung im Entschädigungsprozess. Ein Beispiel ist der Fall von Gustl Mollath, der nach seiner Freilassung eine Entschädigung erhielt. Seine Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, dass die Justizsysteme reformiert werden, um Unschuldige zu schützen.

Insgesamt ist das Entschädigungsgesetz ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit für fälschlich verurteilte Personen, doch es bleibt noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass die Rechte aller Betroffenen gewahrt werden.

Voraussetzungen für eine Entschädigung

Die Frage, ob eine Person, die zu Unrecht inhaftiert wurde, Anspruch auf Entschädigung hat, ist von zentraler Bedeutung im deutschen Rechtssystem. Um eine Entschädigung zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Diese Voraussetzungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass nur die wirklich Betroffenen angemessen entschädigt werden.

- Rechtswidrige Inhaftierung: Zunächst muss die Inhaftierung als rechtswidrig festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die rechtlichen Grundlagen für die Inhaftierung nicht gegeben waren. Ein Beispiel hierfür könnte sein, dass keine ausreichenden Beweise für eine Straftat vorlagen.

- Unschuld des Betroffenen: Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Feststellung der Unschuld des Inhaftierten. Nur wenn nachgewiesen werden kann, dass die verurteilte Person unschuldig ist, kann eine Entschädigung beantragt werden. Hierbei spielen oft neue Beweise oder Zeugenaussagen eine entscheidende Rolle.

- Fristen für die Antragstellung: Zudem müssen Antragsteller darauf achten, dass sie ihre Entschädigungsansprüche innerhalb einer bestimmten Frist geltend machen. In Deutschland beträgt diese Frist in der Regel drei Jahre nach der Entlassung aus der Haft.

- Nachweis von Schäden: Um die Höhe der Entschädigung festzulegen, müssen die Betroffenen auch nachweisen, welche Schäden ihnen durch die rechtswidrige Inhaftierung entstanden sind. Dazu zählen sowohl materielle Schäden, wie entgangenes Einkommen, als auch immaterielle Schäden, wie psychische Belastungen.

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten gibt es auch rechtliche Hürden, die es zu überwinden gilt. Oftmals sind die Verfahren komplex und erfordern juristische Unterstützung, um die Ansprüche erfolgreich durchzusetzen. Viele Betroffene sind sich der genauen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht bewusst und benötigen daher professionelle Hilfe, um ihre Ansprüche geltend zu machen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Öffentlichkeit und Wahrnehmung der Fälle. Medienberichterstattung kann einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf von Entschädigungsverfahren haben. Ein hoher öffentlicher Druck kann dazu führen, dass die Justiz schneller handelt und die Ansprüche der Betroffenen ernst genommen werden.

Insgesamt ist die Klärung der Voraussetzungen für eine Entschädigung von entscheidender Bedeutung, um denjenigen, die zu Unrecht inhaftiert wurden, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Nur durch transparente und faire Verfahren können die Betroffenen die Anerkennung und Entschädigung erhalten, die sie verdienen.

Höhe der Entschädigung

Die für Personen, die zu Unrecht inhaftiert wurden, ist ein entscheidendes Thema im deutschen Rechtssystem. Die Festlegung dieser Beträge erfolgt auf Grundlage mehrerer Faktoren, die sowohl die Dauer der Inhaftierung als auch die individuellen erlittenen Schäden berücksichtigen. In Deutschland sind die rechtlichen Rahmenbedingungen klar definiert, jedoch gibt es in der Praxis oft Einschränkungen und Herausforderungen.

Die Entschädigung wird in der Regel nach dem Entschädigungsgesetz (EG) berechnet, das spezifische Richtlinien für die Höhe der Zahlungen vorgibt. Grundsätzlich wird die Entschädigung auf Basis der Dauer der Inhaftierung ermittelt. Je länger jemand zu Unrecht inhaftiert war, desto höher fällt in der Regel die Entschädigung aus. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Beträge in vielen Fällen begrenzt sind.

| Dauer der Inhaftierung (Jahre) | Maximale Entschädigung (Euro) |

|---|---|

| 1 | 25.000 |

| 2 | 50.000 |

| 5 | 100.000 |

| 10 | 200.000 |

Zusätzlich zur Dauer der Inhaftierung fließen auch die erlittenen Schäden in die Berechnung ein. Dazu zählen sowohl physische als auch psychische Beeinträchtigungen, die durch die ungerechtfertigte Haft verursacht wurden. Oftmals müssen Betroffene umfangreiche Nachweise erbringen, um die Erfüllung dieser Kriterien zu belegen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rechtslage in Bezug auf die Entschädigung. In vielen Fällen wird die Entschädigung nicht automatisch gewährt. Betroffene müssen einen formellen Antrag stellen, der oft mit rechtlichen Hürden verbunden ist. Hierbei kann es hilfreich sein, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die Chancen auf eine angemessene Entschädigung zu erhöhen.

Einige Experten argumentieren, dass die derzeitigen Regelungen nicht ausreichend sind, um den Betroffenen gerecht zu werden. Die Höhe der Entschädigung sollte nicht nur die Dauer der Inhaftierung berücksichtigen, sondern auch die emotionalen und sozialen Auswirkungen, die eine ungerechtfertigte Haft auf das Leben der Betroffenen hat. Diese Aspekte sind oft schwer zu quantifizieren, sollten jedoch in die Berechnung einfließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Höhe der Entschädigung für zu Unrecht Inhaftierte ein komplexes Thema ist, das sowohl rechtliche als auch menschliche Dimensionen umfasst. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Verfahren zur Festlegung dieser Entschädigungen transparent und gerecht sind, um den Opfern von Justizirrtümern die nötige Unterstützung zu bieten.

Prozessablauf zur Beantragung

Der Prozess zur Beantragung einer Entschädigung für zu Unrecht Inhaftierte kann als herausfordernd und oft überwältigend empfunden werden. Viele Betroffene sind sich nicht bewusst, welche Schritte erforderlich sind, um ihre Ansprüche geltend zu machen. In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Schritte des Beantragungsprozesses detailliert beschrieben, um den Betroffenen eine klare Orientierung zu bieten.

- 1. Dokumentation der Inhaftierung: Der erste Schritt besteht darin, alle relevanten Unterlagen zu sammeln, die die rechtswidrige Inhaftierung belegen. Dazu gehören Urteile, Haftbefehle und andere offizielle Dokumente.

- 2. Rechtliche Beratung einholen: Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlichen Beistand zu suchen. Ein Anwalt, der auf das Entschädigungsrecht spezialisiert ist, kann wertvolle Unterstützung bieten und sicherstellen, dass alle notwendigen Schritte korrekt durchgeführt werden.

- 3. Antragstellung: Der Antrag auf Entschädigung muss formell eingereicht werden. Dies geschieht in der Regel bei der zuständigen Behörde oder dem Gericht. Es ist wichtig, dass der Antrag alle erforderlichen Informationen und Nachweise enthält.

- 4. Fristen beachten: Die Beantragung muss innerhalb bestimmter Fristen erfolgen. Diese Fristen können je nach Bundesland unterschiedlich sein, daher ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein.

- 5. Warten auf die Entscheidung: Nach der Einreichung des Antrags müssen die Betroffenen auf die Entscheidung der Behörde warten. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, und während dieser Phase ist Geduld erforderlich.

- 6. Widerspruch einlegen: Im Falle einer Ablehnung des Antrags haben die Betroffenen das Recht, Widerspruch einzulegen. Hierbei ist die Unterstützung eines Anwalts besonders wichtig, um die Erfolgschancen zu erhöhen.

Die Einreichung aller erforderlichen Dokumente und Nachweise spielt eine entscheidende Rolle im gesamten Prozess. Oftmals müssen die Betroffenen detaillierte Informationen zu ihrer Inhaftierung und den erlittenen Schäden bereitstellen. Dies kann die Vorlage von medizinischen Gutachten, psychologischen Berichten oder anderen relevanten Nachweisen umfassen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die emotionale Belastung, die mit dem Prozess verbunden ist. Viele fälschlich Inhaftierte kämpfen mit den psychologischen Folgen ihrer Erfahrung, was die Beantragung einer Entschädigung zusätzlich erschweren kann. Hier kann es hilfreich sein, Unterstützung durch Selbsthilfegruppen oder psychologische Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Prozess zur Beantragung einer Entschädigung für fälschlich Inhaftierte zwar komplex und herausfordernd ist, jedoch mit der richtigen Vorbereitung und rechtlichen Unterstützung erfolgreich bewältigt werden kann. Die Einhaltung der oben genannten Schritte kann den Betroffenen helfen, ihren Anspruch auf Entschädigung geltend zu machen und die Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Beispiele für erfolgreiche Entschädigungen

In der Diskussion über die Entschädigung von zu Unrecht Inhaftierten sind konkrete Beispiele von großer Bedeutung. Sie illustrieren nicht nur die Herausforderungen, die Betroffene durchleben, sondern auch die Erfolge, die sie letztlich erzielen können. Im Folgenden werden einige bemerkenswerte Fälle vorgestellt, die den Entschädigungsprozess und dessen Auswirkungen verdeutlichen.

Es gibt mehrere bemerkenswerte Fälle, in denen Personen nach ihrer Freilassung erfolgreich Entschädigungen erhalten haben. Diese Beispiele verdeutlichen die Herausforderungen und Erfolge im Entschädigungsprozess.

- Fallstudie: Gustl Mollath

Gustl Mollath wurde aufgrund falscher Anschuldigungen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen und verbrachte dort viele Jahre. Nach seiner Freilassung wurde seine Unschuld anerkannt, und er erhielt eine Entschädigung von über 600.000 Euro. Sein Fall zeigt, wie wichtig die Unterstützung durch Anwälte und die öffentliche Aufmerksamkeit sind, um Gerechtigkeit zu erlangen. - Fallstudie: Michael W.

Michael W. wurde fälschlicherweise wegen eines Verbrechens verurteilt, das er nicht begangen hatte. Nach mehreren Jahren im Gefängnis wurde seine Unschuld durch neue Beweise nachgewiesen. Er erhielt eine Entschädigung, die ihm half, ein neues Leben zu beginnen. Sein Fall verdeutlicht die Notwendigkeit von Reformen im Justizsystem, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden. - Fallstudie: Der Fall von Klaus Grabowski

Klaus Grabowski wurde aufgrund eines fehlerhaften Gutachtens verurteilt. Nach seiner Freilassung erhielt er eine Entschädigung von 400.000 Euro. Sein Fall hat zu einer breiten Diskussion über die Qualität von Gutachten in Strafverfahren geführt und zeigt, wie wichtig es ist, dass solche Fehler erkannt und korrigiert werden.

Diese Fälle zeigen, dass trotz der Herausforderungen im Entschädigungsprozess, wie rechtlichen Hürden und emotionalen Belastungen, viele Betroffene erfolgreich Entschädigungen erhalten können. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass nicht alle Fälle gleich behandelt werden und viele Menschen aufgrund von unzureichenden Beweisen oder bürokratischen Hürden Schwierigkeiten haben, ihre Ansprüche durchzusetzen.

Die Bedeutung von öffentlicher Aufmerksamkeit und rechtlicher Unterstützung kann nicht genug betont werden. Viele der erfolgreichen Entschädigungen sind auf die Hartnäckigkeit von Anwälten und Aktivisten zurückzuführen, die sich für die Rechte der fälschlich Inhaftierten einsetzen. Diese Beispiele sind nicht nur Geschichten von persönlichem Triumph, sondern auch Aufrufe zur Reform des Justizsystems, um sicherzustellen, dass solche Ungerechtigkeiten in Zukunft vermieden werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erfolgreichen Entschädigungen von fälschlich Inhaftierten nicht nur individuelle Geschichten sind, sondern auch wichtige Lektionen für die Gesellschaft und das Rechtssystem darstellen. Sie verdeutlichen die Notwendigkeit, bestehende Gesetze zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Rechte aller Bürger gewahrt bleiben.

Fallstudie: Der Fall von Gustl Mollath

Gustl Mollath ist ein Name, der in Deutschland für die Diskussion über Gerechtigkeit und die Rechte von fälschlich Inhaftierten steht. Seine Geschichte ist nicht nur tragisch, sondern auch lehrreich, da sie die Schwächen im Rechtssystem aufzeigt und die Bedeutung von rechtlicher Unterstützung unterstreicht. Mollath wurde zu Unrecht inhaftiert, was zu einem jahrelangen Kampf um seine Freiheit und Gerechtigkeit führte. Im Folgenden wird seine Fallstudie detailliert betrachtet.

Gustl Mollath wurde im Jahr 2006 verhaftet und aufgrund von angeblichen psychischen Erkrankungen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Der Prozess, der zu seiner Inhaftierung führte, war von zahlreichen Unregelmäßigkeiten geprägt. Die Anklage basierte auf den Aussagen seiner damaligen Frau, die ihn beschuldigte, sie körperlich angegriffen zu haben. Mollath bestritt die Vorwürfe vehement und argumentierte, dass seine Inhaftierung das Ergebnis einer Verschwörung sei, die mit seiner Entdeckung von Unregelmäßigkeiten in einer Bank zusammenhing.

Nach Jahren der rechtlichen Auseinandersetzungen und der Unterstützung durch engagierte Anwälte wurde Mollath schließlich im Jahr 2013 aus der Psychiatrie entlassen. Sein Fall erregte landesweit Aufsehen und führte zu einer breiten Debatte über die Rechte von fälschlich Inhaftierten sowie die Notwendigkeit von Reformen im Justizsystem. Die Medienberichterstattung über Mollaths Fall half, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und Druck auf die Justiz auszuüben, um die Missstände zu beheben.

Im Jahr 2014 erhielt Gustl Mollath eine Entschädigung für die Jahre, die er zu Unrecht inhaftiert war. Diese Entschädigung war jedoch nicht nur eine finanzielle Wiedergutmachung, sondern auch ein symbolischer Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Mollaths Fall verdeutlicht, wie wichtig es ist, über die notwendigen rechtlichen Mittel und die Unterstützung von Fachleuten zu verfügen, um gegen Unrecht zu kämpfen.

Die Herausforderungen, die Mollath während seines Kampfes um Gerechtigkeit erlebte, sind nicht einzigartig. Viele Menschen, die zu Unrecht inhaftiert wurden, stehen vor ähnlichen Hürden. Die Komplexität des Rechtssystems und die emotionalen Belastungen, die mit einer solchen Erfahrung einhergehen, machen es für Betroffene oft schwierig, die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung ihrer Rechte zu unternehmen.

Zusammenfassend zeigt der Fall Gustl Mollath, wie entscheidend rechtliche Unterstützung und öffentliche Aufmerksamkeit sind, um Gerechtigkeit für fälschlich Inhaftierte zu erreichen. Sein Beispiel hat nicht nur zu einer Entschädigung geführt, sondern auch dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Reformen im Justizsystem zu schärfen.

Fallstudie: Der Fall von Michael W.

Michael W. ist ein Beispiel für die tragischen Folgen von Fehlurteilen im deutschen Justizsystem. Er wurde fälschlicherweise wegen eines Verbrechens verurteilt, das er nicht begangen hatte. Sein Fall ist nicht nur ein persönliches Drama, sondern auch ein Spiegelbild der Herausforderungen, mit denen das Justizsystem konfrontiert ist.

Die Umstände seiner Verurteilung waren von mehreren Fehlern geprägt, die sowohl auf unzureichende Beweise als auch auf ungenaue Zeugenaussagen zurückzuführen waren. Während des Prozesses wurden entscheidende Beweise, die seine Unschuld hätten beweisen können, ignoriert oder nicht ausreichend gewürdigt. Dies wirft die Frage auf, wie oft solche Fehler in der Justiz passieren und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um sie zu verhindern.

Nach Jahren der Inhaftierung wurde Michael W. schließlich freigesprochen, als neue Beweise ans Licht kamen, die seine Unschuld belegten. Dieser Wendepunkt in seinem Leben kam jedoch nicht ohne erhebliche emotionale und psychologische Belastungen. Die Jahre in Haft hatten nicht nur seine Freiheit, sondern auch sein Vertrauen in das Rechtssystem stark beeinträchtigt.

Nach seiner Freilassung stellte sich Michael W. der Herausforderung, eine Entschädigung für die erlittenen Unrechtmäßigkeiten zu beantragen. In Deutschland gibt es gesetzliche Regelungen, die es fälschlich Verurteilten ermöglichen, Entschädigungen zu erhalten. Diese Gesetze sind jedoch oft komplex und erfordern eine sorgfältige Dokumentation und rechtliche Unterstützung.

Die Entschädigung, die Michael W. letztendlich erhielt, war ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit, aber sie konnte die erlittenen Schäden nicht vollständig ausgleichen. Viele fälschlich Inhaftierte, wie Michael, kämpfen nicht nur mit den finanziellen Folgen ihrer Inhaftierung, sondern auch mit den psychologischen Narben, die sie zurückgelassen hat. Diese Realität verdeutlicht die Notwendigkeit von Reformen im Justizsystem, um sicherzustellen, dass solche Fehler in Zukunft vermieden werden und die Rechte der Betroffenen besser geschützt werden.

Michael W.s Fall hat auch die öffentliche Wahrnehmung des Themas der Fehlurteile beeinflusst. Viele Menschen sind sich der Tatsache nicht bewusst, wie häufig solche Fehler vorkommen und welche schwerwiegenden Folgen sie für die Betroffenen haben können. Durch die Berichterstattung über seinen Fall und die damit verbundenen Herausforderungen wird das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Reformen im Justizsystem geschärft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fall von Michael W. nicht nur eine persönliche Tragödie ist, sondern auch ein Aufruf zur Veränderung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Justizsystem reformiert wird, um die Rechte von fälschlich Verurteilten zu schützen und sicherzustellen, dass Gerechtigkeit für alle gewährleistet ist.

Herausforderungen im Entschädigungsprozess

Trotz der bestehenden gesetzlichen Grundlagen stehen viele Betroffene vor zahlreichen Herausforderungen, wenn sie versuchen, Entschädigungen für ihre unrechtmäßige Inhaftierung zu beantragen. Diese Herausforderungen sind oft sowohl rechtlicher als auch emotionaler Natur und können den gesamten Prozess erheblich erschweren.

Die rechtlichen Hürden, die im Entschädigungsprozess überwunden werden müssen, sind oft komplex und abschreckend. Um eine Entschädigung zu erhalten, müssen Betroffene häufig umfangreiche Beweise vorlegen, die ihre Ansprüche untermauern. Dies kann die Beschaffung von Dokumenten, Zeugenaussagen und anderen relevanten Nachweisen umfassen. Oftmals sind die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht klar definiert, was die Unsicherheit für die Betroffenen erhöht.

- Nachweis der Unschuld: Um eine Entschädigung zu erhalten, muss die Unschuld des Antragstellers nachgewiesen werden.

- Fristen für die Antragstellung: Es gibt spezifische Fristen, innerhalb derer der Antrag eingereicht werden muss, was zusätzlichen Druck ausübt.

- Rechtsberatung: Viele Betroffene benötigen rechtliche Unterstützung, um die komplexen Verfahren zu navigieren.

Die emotionale Belastung für fälschlich Inhaftierte ist oft enorm. Viele Betroffene kämpfen mit psychologischen Traumata, die aus ihrer Inhaftierung resultieren. Diese emotionalen Herausforderungen können den Entschädigungsprozess zusätzlich erschweren, da die Betroffenen möglicherweise nicht in der Lage sind, sich auf die notwendigen Schritte zu konzentrieren.

Emotionale Belastungen können Folgendes umfassen:- Angstzustände- Depressionen- Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS)

Diese psychischen Belastungen können auch die Fähigkeit der Betroffenen beeinträchtigen, die erforderlichen Dokumente und Nachweise zu sammeln, was den Prozess weiter verzögert. Es ist wichtig, dass Betroffene in dieser schwierigen Zeit Unterstützung erhalten, sei es durch Familie, Freunde oder professionelle Hilfe.

Verschiedene Organisationen und Unterstützungsnetzwerke bieten Hilfe und Beratung für fälschlich Inhaftierte an. Diese Organisationen können wertvolle Ressourcen bereitstellen, um die rechtlichen und emotionalen Herausforderungen zu bewältigen. Sie bieten oft Rechtsberatung, psychologische Unterstützung und Informationen über den Entschädigungsprozess.

- Rechtsberatungsstellen: Bieten kostenlose oder kostengünstige rechtliche Unterstützung.

- Selbsthilfegruppen: Ermöglichen den Austausch von Erfahrungen und emotionaler Unterstützung.

- Wohltätigkeitsorganisationen: Stellen finanzielle Mittel zur Verfügung, um den Betroffenen während des Prozesses zu helfen.

Die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen kann den Betroffenen helfen, die Herausforderungen im Entschädigungsprozess besser zu bewältigen und ihre Chancen auf eine erfolgreiche Entschädigung zu erhöhen.

Die bestehenden Herausforderungen im Entschädigungsprozess für zu Unrecht Inhaftierte verdeutlichen die Notwendigkeit von Reformen im Rechtssystem. Es ist entscheidend, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden und den Zugang zu Entschädigungen erleichtern.

Rechtliche Hürden

Rechtliche Hürden im Entschädigungsprozess für fälschlich Inhaftierte

Die Beantragung einer Entschädigung für zu Unrecht Inhaftierte ist oft mit zahlreichen rechtlichen Hürden verbunden. Diese Hürden können für Betroffene nicht nur frustrierend, sondern auch emotional belastend sein. In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Herausforderungen erläutert, die Personen überwinden müssen, um ihre Ansprüche durchzusetzen.

- Beweislast: Eine der größten Herausforderungen im Entschädigungsprozess ist die Beweislast. Betroffene müssen umfangreiche und oft komplexe Beweise vorlegen, um ihre Unschuld nachzuweisen. Dies kann Dokumente, Zeugenaussagen und andere Nachweise umfassen, die nicht immer leicht zu beschaffen sind.

- Juristische Expertise: Viele Betroffene sind sich der rechtlichen Anforderungen nicht bewusst und benötigen daher juristische Unterstützung. Ohne einen erfahrenen Anwalt kann es schwierig sein, die notwendigen Schritte korrekt zu unternehmen und die Ansprüche erfolgreich durchzusetzen.

- Fristen und Formalitäten: Der Entschädigungsprozess ist von strengen Fristen und Formalitäten geprägt. Versäumnisse können dazu führen, dass Ansprüche verworfen werden. Daher ist es wichtig, alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht einzureichen.

- Emotionale Belastung: Die rechtlichen Hürden sind nicht nur administrativ, sondern auch emotional herausfordernd. Viele Betroffene haben nach ihrer Inhaftierung mit psychischen Problemen zu kämpfen, was die Auseinandersetzung mit dem Entschädigungsprozess zusätzlich erschwert.

- Öffentliche Wahrnehmung: Die gesellschaftliche Wahrnehmung von fälschlich Inhaftierten kann ebenfalls eine Rolle spielen. In einigen Fällen kann die öffentliche Meinung den Verlauf des Entschädigungsprozesses beeinflussen, was zusätzliche Drucksituationen schafft.

Die Komplexität der rechtlichen Hürden im Entschädigungsprozess kann abschreckend wirken. Viele Betroffene fühlen sich durch die Anforderungen überfordert und ziehen es vor, auf eine Entschädigung zu verzichten, anstatt sich dem mühsamen Prozess zu stellen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist es entscheidend, dass Betroffene über die notwendigen Informationen und Ressourcen verfügen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Reform des Entschädigungssystems. Es gibt Bestrebungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, um die Hürden für fälschlich Inhaftierte zu verringern. Politische Initiativen und öffentliche Kampagnen zielen darauf ab, das Bewusstsein für diese Thematik zu schärfen und Veränderungen im Rechtssystem zu fördern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die rechtlichen Hürden im Entschädigungsprozess eine erhebliche Herausforderung für fälschlich Inhaftierte darstellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sowohl rechtliche Unterstützung als auch gesellschaftliches Bewusstsein für diese Probleme geschaffen werden, um den Betroffenen zu helfen, ihre Ansprüche erfolgreich durchzusetzen.

Emotionale Belastungen

Die emotionale Belastung für fälschlich Inhaftierte kann enorm sein. Viele kämpfen mit Traumata, die aus ihrer Inhaftierung resultieren, was den Entschädigungsprozess zusätzlich erschwert. Diese Belastungen sind nicht nur psychologischer Natur, sondern beeinflussen auch die soziale Reintegration und das tägliche Leben der Betroffenen. In diesem Artikel werden die verschiedenen Facetten der emotionalen Belastungen beleuchtet und wie sie den Entschädigungsprozess beeinflussen.

Die Ursachen für die emotionale Belastung sind vielfältig und komplex. Zu den häufigsten gehören:

- Isolation: Die Inhaftierung führt oft zu einem Gefühl der Einsamkeit und Isolation, da die Betroffenen von ihren Familien und Freunden getrennt sind.

- Stigmatisierung: Fälschlich Inhaftierte sehen sich häufig mit gesellschaftlicher Stigmatisierung konfrontiert, was zu einem Verlust des sozialen Ansehens führt.

- Angst und Unsicherheit: Die Ungewissheit über die Zukunft und die ständige Angst vor weiteren rechtlichen Konsequenzen können zu anhaltendem Stress führen.

Die psychologischen Folgen einer falschen Inhaftierung sind gravierend. Viele Betroffene leiden unter:

- Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS): Häufig treten Symptome wie Flashbacks, Albträume und schwere Angstzustände auf.

- Depressionen: Die ständige Belastung und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit können zu schweren Depressionen führen.

- Vertrauensprobleme: Fälschlich Inhaftierte haben oft Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen, was ihre sozialen Beziehungen erheblich beeinflusst.

Die emotionalen Belastungen wirken sich direkt auf den Entschädigungsprozess aus. Betroffene sind oft nicht in der Lage, klar und sachlich ihre Ansprüche zu formulieren. Dies kann zu:

- Fehlenden Beweisen: Aufgrund psychischer Belastungen sind viele nicht in der Lage, die notwendigen Beweise für ihre Unschuld zu sammeln.

- Rechtlichen Fehlern: Emotionale Instabilität kann dazu führen, dass wichtige Fristen verpasst oder Anträge falsch ausgefüllt werden.

- Widerstand gegen den Prozess: Die psychische Belastung kann dazu führen, dass Betroffene den Entschädigungsprozess als zu belastend empfinden und aufgeben.

Um die emotionalen Belastungen zu mildern, ist es wichtig, dass fälschlich Inhaftierte Zugang zu psychologischer Unterstützung erhalten. Dies kann durch:

- Therapieangebote: Psychologische Therapien können helfen, Traumata zu verarbeiten und die psychische Gesundheit zu stabilisieren.

- Selbsthilfegruppen: Der Austausch mit anderen Betroffenen kann eine wichtige Quelle der Unterstützung und des Verständnisses sein.

- Rechtliche Beratung: Eine kompetente rechtliche Unterstützung ist entscheidend, um den Entschädigungsprozess erfolgreich zu gestalten.

Insgesamt ist es von großer Bedeutung, die emotionalen Belastungen fälschlich Inhaftierter ernst zu nehmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen zu helfen, die Herausforderungen zu bewältigen, die mit ihrer Inhaftierung und dem anschließenden Entschädigungsprozess verbunden sind.

Reformbedarf im Entschädigungssystem

Die bestehenden Regelungen zur Entschädigung von zu Unrecht Inhaftierten werden häufig als unzureichend kritisiert. Es gibt einen klaren Bedarf an Reformen, um den Betroffenen gerecht zu werden. In Deutschland ist das Entschädigungssystem zwar gesetzlich geregelt, jedoch zeigen zahlreiche Fälle, dass die Umsetzung oft hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Herausforderungen, mit denen fälschlich Inhaftierte konfrontiert sind, sind vielschichtig und erfordern dringende Aufmerksamkeit von Gesetzgebern und der Gesellschaft.

Ein zentrales Problem ist die Komplexität der rechtlichen Verfahren. Viele Betroffene sind sich nicht bewusst, welche Ansprüche ihnen zustehen oder wie sie diese geltend machen können. Die Notwendigkeit, umfangreiche Beweise für die Unrechtmäßigkeit der Inhaftierung vorzulegen, kann abschreckend wirken. Zudem sind die Fristen für die Beantragung von Entschädigungen oft kurz, was zusätzlichen Druck auf die bereits traumatisierten Personen ausübt.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Höhe der Entschädigungen. In vielen Fällen sind die Beträge, die fälschlich Inhaftierte erhalten, nicht ausreichend, um die erlittenen Schäden zu kompensieren. Die gesetzlich festgelegten Entschädigungsbeträge sind oft nicht im Verhältnis zu den erlittenen physischen und psychischen Belastungen. Dies führt nicht nur zu einer unzureichenden finanziellen Entschädigung, sondern auch zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit bei den Betroffenen.

Politische Initiativen zur Reform des Entschädigungssystems sind notwendig, um die Rechte von fälschlich Inhaftierten zu stärken. Verschiedene Organisationen und Menschenrechtsgruppen setzen sich dafür ein, dass die Gesetze überarbeitet werden, um eine fairere und gerechtere Entschädigung zu gewährleisten. Es ist entscheidend, dass der Gesetzgeber die Stimmen der Betroffenen hört und notwendige Änderungen in Betracht zieht, um die bestehenden Lücken im System zu schließen.

Die öffentliche Wahrnehmung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Reform des Entschädigungssystems. Ein höheres Bewusstsein für die Problematik kann dazu beitragen, Druck auf die Politik auszuüben. Medienberichte über Einzelfälle von fälschlich Inhaftierten können das öffentliche Interesse steigern und die Notwendigkeit von Reformen verdeutlichen. Wenn die Gesellschaft die Herausforderungen und Ungerechtigkeiten erkennt, die fälschlich Inhaftierte erleiden, wird es wahrscheinlicher, dass sich die politischen Rahmenbedingungen ändern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Reformbedarf im Entschädigungssystem für zu Unrecht Inhaftierte dringend besteht. Nur durch umfassende gesetzliche Änderungen und eine gesteigerte öffentliche Sensibilisierung kann sichergestellt werden, dass die Rechte und Ansprüche dieser Personen angemessen berücksichtigt werden. Die Gesellschaft muss sich für die Rechte derjenigen einsetzen, die zu Unrecht gelitten haben, und sicherstellen, dass sie die Entschädigung und Gerechtigkeit erhalten, die ihnen zusteht.

Politische Initiativen

In den letzten Jahren hat das Thema der Entschädigung von fälschlich Inhaftierten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Verschiedene haben sich gebildet, um das bestehende Entschädigungssystem zu reformieren und die Rechte von unschuldig Verurteilten zu stärken. Diese Initiativen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Gerechtigkeit nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch verwirklicht wird.

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von politischen Initiativen, die darauf abzielen, das Entschädigungssystem für fälschlich Inhaftierte zu verbessern. Diese Initiativen umfassen Vorschläge zur Erhöhung der Entschädigungsbeträge, zur Vereinfachung des Antragsprozesses und zur Schaffung von mehr Transparenz in den Verfahren.

- Erhöhung der Entschädigungsbeträge: Viele Initiativen fordern eine Anpassung der Entschädigungsbeträge an die tatsächlichen Lebensumstände der Betroffenen. Derzeit sind die Entschädigungen oft nicht ausreichend, um die erlittenen Schäden zu decken.

- Vereinfachung des Antragsprozesses: Der Prozess zur Beantragung von Entschädigungen ist häufig langwierig und kompliziert. Politische Vorschläge zielen darauf ab, diesen Prozess zu straffen und den Zugang zu erleichtern.

- Transparenz und Aufklärung: Einige Initiativen setzen sich dafür ein, dass die Betroffenen besser über ihre Rechte und den Entschädigungsprozess informiert werden. Dies könnte durch Informationskampagnen und Schulungen für Anwälte geschehen.

Menschenrechtsorganisationen spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung politischer Initiativen zur Reform des Entschädigungssystems. Sie setzen sich aktiv dafür ein, dass die Stimmen der fälschlich Inhaftierten gehört werden und dass ihre Rechte gewahrt bleiben.

Diese Organisationen arbeiten oft eng mit Politikern und Juristen zusammen, um Vorschläge zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten sind. Durch öffentliche Kampagnen und Lobbyarbeit schaffen sie ein Bewusstsein für die Herausforderungen, die fälschlich Inhaftierte erleben, und üben Druck auf die Regierung aus, um notwendige Reformen voranzutreiben.

Die öffentliche Wahrnehmung ist entscheidend für den Erfolg politischer Initiativen zur Reform des Entschädigungssystems. Eine informierte und engagierte Gesellschaft kann den Druck auf politische Entscheidungsträger erhöhen, um Veränderungen herbeizuführen.

Durch Medienberichterstattung und soziale Netzwerke wird das Thema der fälschlichen Inhaftierung immer präsenter. Dies trägt dazu bei, dass mehr Menschen auf die Thematik aufmerksam werden und sich für die Rechte der Betroffenen einsetzen. Die Forderung nach Gerechtigkeit und Entschädigung wird somit zu einem gesellschaftlichen Anliegen, das nicht ignoriert werden kann.

Eine erfolgreiche Reform des Entschädigungssystems erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern und der Justiz. Nur durch einen interdisziplinären Ansatz können nachhaltige Lösungen gefunden werden, die sowohl rechtliche als auch gesellschaftliche Aspekte berücksichtigen.

Politische Initiativen sollten daher nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil eines umfassenden Reformprozesses, der das Justizsystem als Ganzes betrifft. Dies könnte beispielsweise die Einführung von Schulungsprogrammen für Richter und Staatsanwälte umfassen, um das Bewusstsein für die Problematik der fälschlichen Inhaftierung zu schärfen.

Insgesamt zeigen die politischen Initiativen zur Reform des Entschädigungssystems, dass es einen klaren Handlungsbedarf gibt. Die Rechte von fälschlich Inhaftierten müssen gestärkt und die bestehenden Regelungen verbessert werden, um Gerechtigkeit und Vertrauen in das Rechtssystem wiederherzustellen.

Öffentliche Wahrnehmung

Die spielt eine entscheidende Rolle bei der Reform des Entschädigungssystems für zu Unrecht Inhaftierte. Ein höheres Bewusstsein für die Problematik kann nicht nur das Verständnis der Gesellschaft für die Herausforderungen, mit denen fälschlich Inhaftierte konfrontiert sind, fördern, sondern auch politischen Druck ausüben, um notwendige Veränderungen herbeizuführen.

In den letzten Jahren hat die Gesellschaft zunehmend auf die Missstände im Justizsystem aufmerksam gemacht. Die Berichterstattung über Fälle von Fehlurteilen hat dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit die Notwendigkeit von Reformen erkennt. Diese Aufmerksamkeit kann sich in verschiedenen Formen äußern, sei es durch soziale Medien, öffentliche Demonstrationen oder durch die Unterstützung von Organisationen, die sich für die Rechte von fälschlich Inhaftierten einsetzen.

Ein Beispiel für den Einfluss der öffentlichen Wahrnehmung ist der Fall von Gustl Mollath, dessen Geschichte nicht nur durch die Medien verbreitet wurde, sondern auch eine breite Diskussion über die Fehler im Justizsystem anstieß. Die öffentliche Empörung über seine ungerechtfertigte Inhaftierung führte zu einem erhöhten Druck auf die Politik, Reformen einzuleiten, die darauf abzielen, die Rechte von fälschlich Inhaftierten zu schützen.

Die Medien spielen eine wesentliche Rolle, indem sie die Geschichten der Betroffenen verbreiten und die Öffentlichkeit sensibilisieren. Durch Dokumentationen, Artikel und Interviews wird die Komplexität der Fälle aufgezeigt und die Notwendigkeit von Änderungen im Entschädigungssystem verdeutlicht. Dies kann dazu beitragen, dass die Politik nicht länger wegschaut und die Stimmen der Betroffenen ernst nimmt.

Darüber hinaus kann die öffentliche Meinung auch durch Umfragen und Studien beeinflusst werden, die die Einstellung der Bevölkerung zu diesem Thema erfassen. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung Reformen im Entschädigungssystem befürwortet, erhöht sich der Druck auf politische Entscheidungsträger, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass die Öffentlichkeit informiert und engagiert bleibt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren, einschließlich Nichtregierungsorganisationen, Rechtsanwälten und der Zivilgesellschaft. Diese Gruppen können gemeinsam an Initiativen arbeiten, die darauf abzielen, das Bewusstsein für die Herausforderungen von fälschlich Inhaftierten zu schärfen und die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Durch gemeinsame Kampagnen und Veranstaltungen kann ein stärkeres Bewusstsein geschaffen werden, das letztendlich zu Veränderungen im Entschädigungssystem führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die eine mächtige Triebkraft für Reformen im Entschädigungssystem ist. Ein höheres Bewusstsein für die Problematik und die Geschichten der Betroffenen kann dazu beitragen, dass die Politik notwendige Schritte unternimmt, um die Rechte von fälschlich Inhaftierten zu schützen und zu stärken. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, durch Engagement und Aufklärung einen positiven Einfluss auf die Justiz und die Entschädigungssysteme auszuüben.

Fazit: Die Bedeutung von Entschädigungen für zu Unrecht Inhaftierte

Die Entschädigung von Personen, die zu Unrecht inhaftiert wurden, spielt eine entscheidende Rolle für die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und das Vertrauen in das Rechtssystem. In vielen Fällen führt eine falsche Inhaftierung nicht nur zu einem Verlust von Freiheit, sondern auch zu schweren psychischen und physischen Schäden. Daher ist es von großer Bedeutung, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für Entschädigungen klar definiert sind und Betroffenen der Zugang zu diesen Entschädigungen erleichtert wird.

In Deutschland regelt das Entschädigungsgesetz die Ansprüche von fälschlicherweise Inhaftierten. Dieses Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen eine Entschädigung gewährt werden kann. Es ist wichtig, dass die rechtlichen Grundlagen transparent sind, damit Betroffene wissen, welche Schritte sie unternehmen müssen, um ihre Ansprüche geltend zu machen.

Der Prozess zur Beantragung einer Entschädigung kann komplex und langwierig sein. Betroffene müssen oft umfangreiche Dokumente und Nachweise vorlegen, um ihre Unschuld zu belegen. In vielen Fällen ist eine rechtliche Beratung unerlässlich, um die Chancen auf eine erfolgreiche Entschädigung zu erhöhen. Hierbei sollten die Betroffenen auch darauf achten, Fristen einzuhalten, die für die Beantragung von Entschädigungen gelten.

Die Höhe der Entschädigung variiert je nach Dauer der Inhaftierung und den erlittenen Schäden. In Deutschland gibt es Richtlinien, die die Berechnung der Entschädigung festlegen. Oftmals sind die Beträge jedoch begrenzt, was zu Unmut bei den Betroffenen führen kann. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft und die Politik die Notwendigkeit einer fairen und angemessenen Entschädigung erkennen.

Die emotionalen und psychischen Belastungen, die aus einer falschen Inhaftierung resultieren, sind oft enorm. Viele Betroffene leiden unter Traumata, die ihre Lebensqualität stark beeinträchtigen. Diese psychischen Folgen sollten bei der Berechnung der Entschädigung ebenfalls berücksichtigt werden, um eine umfassende Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Trotz der bestehenden Gesetze gibt es zahlreiche Herausforderungen, die Betroffene überwinden müssen. Oft sind die rechtlichen Hürden hoch, und die emotionale Belastung kann den Prozess zusätzlich erschweren. Es ist von großer Bedeutung, dass die Gesellschaft diese Herausforderungen anerkennt und Maßnahmen ergreift, um den Entschädigungsprozess zu verbessern.

Es gibt verschiedene politische Initiativen, die darauf abzielen, das Entschädigungssystem zu reformieren. Diese Initiativen sind notwendig, um die Rechte von fälschlich Inhaftierten zu stärken und sicherzustellen, dass sie die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Öffentliches Bewusstsein und Druck auf die Politik sind entscheidend, um notwendige Veränderungen herbeizuführen.

Häufig gestellte Fragen

- Wie kann ich eine Entschädigung beantragen, wenn ich zu Unrecht inhaftiert wurde?

Um eine Entschädigung zu beantragen, müssen Sie zunächst nachweisen, dass Ihre Inhaftierung rechtswidrig war. Es ist ratsam, rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um alle notwendigen Dokumente und Nachweise zu sammeln und einzureichen.

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Entschädigung zu erhalten?

Um eine Entschädigung zu erhalten, müssen Sie nachweisen, dass Sie unschuldig sind und dass Ihre Inhaftierung rechtswidrig war. Diese Voraussetzungen sind entscheidend für den Erfolg Ihres Antrags.

- Wie hoch kann die Entschädigung für eine zu Unrecht erlittene Inhaftierung sein?

Die Höhe der Entschädigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Dauer der Inhaftierung und der erlittenen Schäden. In Deutschland sind die Beträge jedoch oft begrenzt.

- Gibt es Beispiele für erfolgreiche Entschädigungen in Deutschland?

Ja, es gibt mehrere bemerkenswerte Fälle, wie den von Gustl Mollath und Michael W., die nach ihrer Freilassung erfolgreich Entschädigungen erhalten haben. Diese Fälle zeigen die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten im Entschädigungsprozess.

- Welche rechtlichen Hürden könnten beim Entschädigungsprozess auftreten?

Die rechtlichen Hürden können umfangreiche Beweisführungen erfordern, was den Prozess komplex und zeitaufwändig machen kann. Es ist wichtig, gut vorbereitet zu sein und gegebenenfalls rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.