In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Erbteilung in Deutschland rechtlich geregelt ist, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und welche Schritte notwendig sind, um ein Erbe korrekt zu verteilen. Die Erbteilung ist ein komplexer Prozess, der sowohl emotionale als auch rechtliche Herausforderungen mit sich bringen kann. Daher ist es wichtig, die Grundlagen zu verstehen und sich über die gesetzlichen Bestimmungen zu informieren.

Die Erbteilung in Deutschland ist durch das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) geregelt. Diese gesetzlichen Bestimmungen legen fest, wie das Vermögen eines Verstorbenen auf die Erben verteilt wird. Es gibt verschiedene Arten von Erbfolgen, darunter die gesetzliche und die testamentarische Erbfolge. Ein Testament kann die gesetzliche Erbfolge ändern und den Willen des Verstorbenen widerspiegeln.

Die gesetzliche Erbfolge regelt, wer in Abwesenheit eines Testaments erbt. Die Erben werden in verschiedene Ordnungen eingeteilt. Die Erben erster Ordnung sind in der Regel die Kinder des Verstorbenen. Sie erben gleichmäßig, es sei denn, das Testament sieht etwas anderes vor. Sollte der Verstorbene keine Kinder haben, erben die Eltern oder Geschwister als Erben zweiter Ordnung.

Die Rechte und Pflichten der Erben erster Ordnung sind klar definiert. Jedes Kind hat Anspruch auf einen gleichen Anteil am Erbe. Wenn eines der Kinder vor dem Verstorbenen stirbt, treten dessen Nachkommen an seine Stelle. Dies wird als Erbfolge durch Vertretung bezeichnet.

Die Erbquote für jedes Kind wird durch die Anzahl der Erben und den Gesamtwert des Nachlasses bestimmt. Es ist wichtig, alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, um eine faire Verteilung zu gewährleisten.

Ein bedeutender Aspekt der Erbteilung sind die Pflichtteilansprüche. Diese stehen bestimmten Erben zu, auch wenn sie im Testament nicht berücksichtigt wurden. In der Regel haben Ehepartner und Kinder Anspruch auf einen Pflichtteil, der die Hälfte des gesetzlichen Erbteils beträgt.

Die Erben zweiter und dritter Ordnung umfassen Eltern, Geschwister und weitere Verwandte. Diese erben nur, wenn keine Erben erster Ordnung vorhanden sind. Die Reihenfolge der Erben richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad und dem Erbrecht.

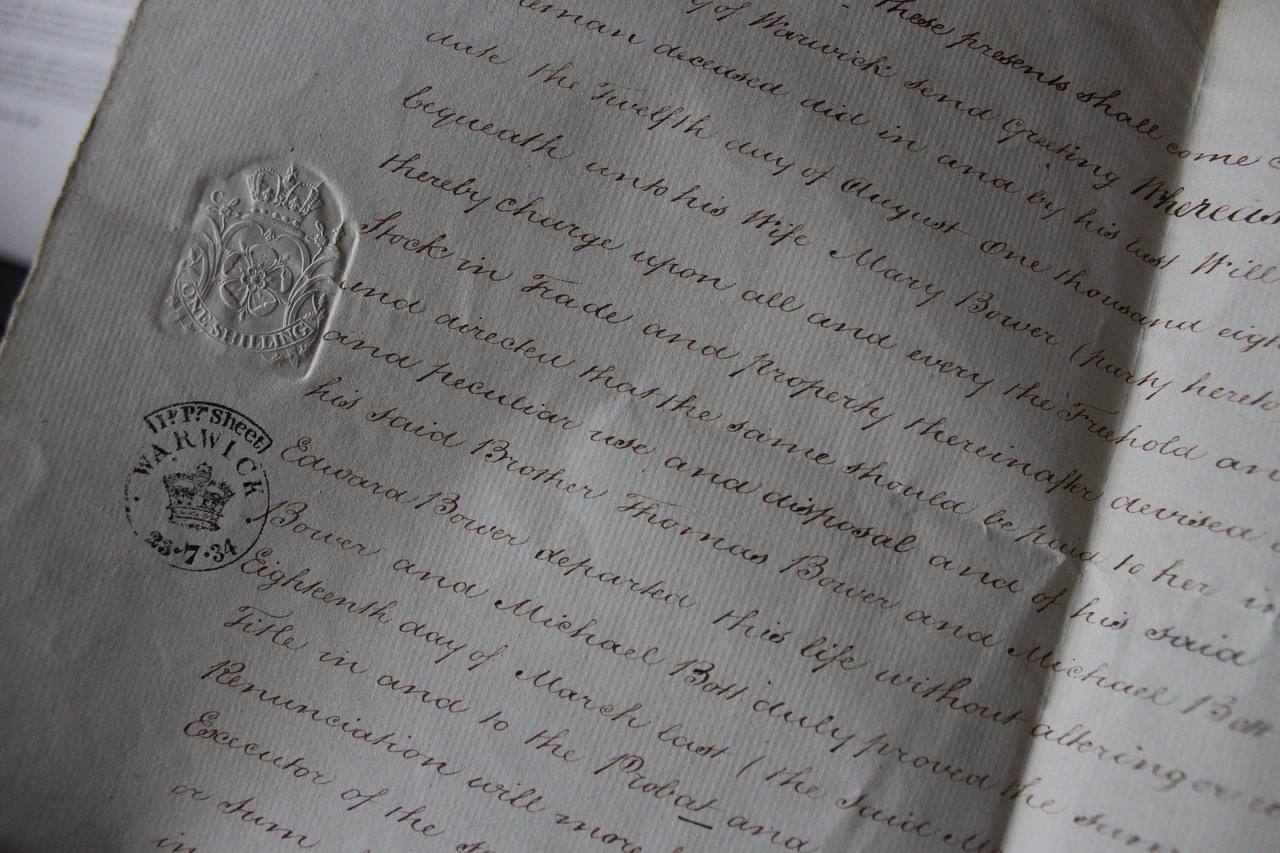

Ein Testament und ein Erbvertrag sind wichtige Instrumente der Erbplanung. Beide Dokumente ermöglichen es dem Verstorbenen, seinen letzten Willen festzuhalten und die Verteilung seines Vermögens zu regeln. Dabei müssen bestimmte Formvorschriften beachtet werden, um die rechtliche Gültigkeit zu gewährleisten.

Ein Testament kann handschriftlich oder notariell erstellt werden. Bei einem handschriftlichen Testament muss es vollständig eigenhändig geschrieben und unterschrieben sein. Notarielle Testamente bieten zusätzliche Sicherheit, da sie von einem Notar beurkundet werden.

Ein Erbvertrag kann sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringen. Zu den Vorteilen gehört die rechtliche Sicherheit und die Möglichkeit, die Erbfolge klar zu regeln. Nachteile können jedoch in der Unabänderlichkeit des Vertrags und in möglichen Konflikten zwischen den Erben liegen.

Die Erbschaftsteuer ist ein wesentlicher Aspekt der Erbteilung. Je nach Verwandtschaftsgrad und Wert des Erbes können unterschiedliche Steuersätze gelten. Es ist wichtig, die Steuerpflichten rechtzeitig zu planen und zu berücksichtigen.

In Deutschland gibt es verschiedene Freibeträge und Steuerklassen, die die Erbschaftsteuer beeinflussen. Ehepartner haben einen höheren Freibetrag als Kinder oder andere Verwandte. Die genaue Berechnung hängt von der Höhe des Erbes und der Beziehung zwischen Erblasser und Erben ab.

Die Abgabe einer Steuererklärung für Erbschaften ist oft notwendig. Hierfür müssen alle relevanten Unterlagen, wie das Testament und Nachweise über den Wert des Nachlasses, zusammengestellt werden. Der Prozess kann komplex sein, weshalb die Unterstützung eines Steuerberaters ratsam sein kann.

Konflikte zwischen Erben sind häufig und können durch unterschiedliche Auffassungen über die Erbteilung entstehen. Es ist wichtig, diese Streitigkeiten frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu suchen, um langwierige rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Mediation kann eine effektive Methode zur Lösung von Erbstreitigkeiten sein. Ein neutraler Mediator hilft den Parteien, ihre Positionen darzulegen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dies kann Zeit und Kosten sparen.

In manchen Fällen bleibt nur der Weg über das Gericht. Hier wird erläutert, wie Erbstreitigkeiten gerichtlich geklärt werden können. Gerichtliche Auseinandersetzungen sind oft langwierig und kostenintensiv, weshalb sie in der Regel als letzte Lösung betrachtet werden sollten.

Die Grundlagen der Erbteilung

In Deutschland spielt die Erbteilung eine entscheidende Rolle im Nachlassrecht. Sie regelt, wie das Vermögen einer verstorbenen Person auf die Erben verteilt wird. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Erbteilung sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt und bieten einen klaren Rahmen für die Erbfolge. In diesem Artikel werden die grundlegenden rechtlichen Bestimmungen zur Erbteilung in Deutschland sowie die relevanten Gesetze und Arten von Erbfolgen erläutert.

Die Erbteilung ist ein komplexes Thema, das sowohl emotionale als auch rechtliche Aspekte umfasst. Die wichtigsten gesetzlichen Regelungen zur Erbteilung finden sich im BGB, insbesondere in den §§ 1922 bis 2385. Diese Vorschriften definieren die Erben, die Erbfolge und die Verteilung des Nachlasses. Es gibt zwei Hauptarten der Erbfolge: die gesetzliche Erbfolge und die testamentarische Erbfolge.

- Gesetzliche Erbfolge: Diese tritt ein, wenn kein Testament vorhanden ist. Hierbei erben die nächsten Verwandten des Verstorbenen in einer festgelegten Reihenfolge. Die Erben erster Ordnung sind in der Regel die Kinder des Verstorbenen.

- Testamentarische Erbfolge: Diese wird durch ein gültiges Testament oder einen Erbvertrag bestimmt. Der Erblasser hat die Freiheit, seine Erben auszuwählen und die Verteilung seines Vermögens nach seinen Wünschen zu gestalten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Erbteilung sind die Pflichtteilsansprüche. Diese Ansprüche stehen bestimmten Verwandten zu, auch wenn sie im Testament nicht bedacht wurden. In Deutschland haben Kinder und der Ehepartner des Verstorbenen einen Anspruch auf mindestens die Hälfte ihres gesetzlichen Erbteils, selbst wenn sie im Testament ausgeschlossen sind.

Die Erbteilung kann auch durch Erbverträge beeinflusst werden, die zwischen dem Erblasser und den Erben geschlossen werden. Solche Verträge bieten eine rechtliche Grundlage, um die Verteilung des Erbes zu regeln und mögliche Streitigkeiten im Voraus zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erbteilung in Deutschland durch klare gesetzliche Vorgaben geregelt ist. Sowohl die gesetzliche als auch die testamentarische Erbfolge bieten unterschiedliche Möglichkeiten, das Vermögen eines Verstorbenen zu verteilen. Es ist wichtig, sich über die eigenen Rechte und Pflichten im Klaren zu sein, um eine reibungslose Erbteilung zu gewährleisten.

Gesetzliche Erbfolge in Deutschland

Die gesetzliche Erbfolge ist ein zentrales Element des deutschen Erbrechts. Sie regelt, wer in Abwesenheit eines Testaments erbt und legt fest, welche Verwandten in welcher Reihenfolge erbberechtigt sind. In Deutschland ist die gesetzliche Erbfolge im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Die Regelungen sind so gestaltet, dass sie den Willen des Verstorbenen respektieren und gleichzeitig die Interessen der nächsten Angehörigen schützen.

In der gesetzlichen Erbfolge werden die Erben in verschiedene Ordnungen eingeteilt:

- Erben erster Ordnung: Dazu gehören die Kinder des Verstorbenen. Sind diese bereits verstorben, treten deren Nachkommen an deren Stelle.

- Erben zweiter Ordnung: Hierzu zählen die Eltern und Geschwister des Verstorbenen. Wenn keine Erben erster Ordnung vorhanden sind, erben diese.

- Erben dritter Ordnung: Diese Kategorie umfasst Großeltern, Onkel, Tanten und deren Nachkommen.

Die Verteilung des Erbes erfolgt nach dem Gesetz, es sei denn, es gibt ein Testament oder einen Erbvertrag. Bei der gesetzlichen Erbfolge wird das Erbe gleichmäßig unter den Erben erster Ordnung aufgeteilt. Wenn es mehrere Kinder gibt, erhalten alle Kinder einen gleichen Anteil. Sollte ein Kind verstorben sein, erben dessen Kinder (Enkel des Verstorbenen) an dessen Stelle.

Ein wichtiger Aspekt der gesetzlichen Erbfolge sind die Pflichtteilansprüche. Diese stehen bestimmten Erben zu, auch wenn sie im Testament nicht berücksichtigt wurden. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und sichert, dass nahe Angehörige nicht vollständig enterbt werden können. Dies betrifft vor allem Kinder und Ehepartner des Verstorbenen.

Der Ehepartner hat in der gesetzlichen Erbfolge einen besonderen Status. Er erbt nicht nur neben den Kindern, sondern hat auch einen eigenen Erbanspruch, der je nach Güterstand variiert. Im Gesetz wird festgelegt, dass der Ehepartner in der Regel die Hälfte des Erbes erhält, während die andere Hälfte unter den Kindern aufgeteilt wird. Fehlen Kinder, erbt der Ehepartner das gesamte Vermögen, wenn keine weiteren Verwandten vorhanden sind.

Wenn mehrere Erben vorhanden sind, bilden sie eine Erbengemeinschaft. Diese Gemeinschaft hat bestimmte Rechte und Pflichten. Entscheidungen über das Erbe müssen gemeinsam getroffen werden, was oft zu Konflikten führen kann. Jeder Erbe hat das Recht, Auskunft über den Nachlass zu verlangen und kann verlangen, dass der Nachlass verwaltet wird. Bei Uneinigkeiten kann eine gerichtliche Klärung notwendig werden.

Die gesetzliche Erbfolge stellt sicher, dass die nächsten Verwandten des Verstorbenen in der Regel auch die Erben sind. Es ist jedoch ratsam, sich über die eigenen Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich der Erbfolge Gedanken zu machen und gegebenenfalls ein Testament zu verfassen, um die Erbverteilung im Sinne des Verstorbenen zu gestalten.

Erben erster Ordnung

Die sind in der Regel die Kinder des Verstorbenen. In Deutschland regelt das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) die Erbfolge, und die Kinder sind die ersten, die in der gesetzlichen Erbfolge berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass sie in Abwesenheit eines Testaments automatisch als Erben eingesetzt werden.

- Rechte der Erben: Kinder haben das Recht auf einen Pflichtteil, selbst wenn sie im Testament nicht berücksichtigt wurden. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

- Pflichten der Erben: Neben den Rechten haben die Erben auch Pflichten. Sie sind verantwortlich für die Verwaltung des Erbes und müssen sich um die Begleichung von Schulden des Verstorbenen kümmern.

Die Verteilung des Erbes unter den Kindern erfolgt in der Regel gleichmäßig, es sei denn, es gibt besondere Vereinbarungen im Testament. Dies bedeutet, dass jedes Kind den gleichen Anteil am Erbe erhält, unabhängig von den individuellen Bedürfnissen oder Umständen.

Erbquote der Kinder

Die Erbquote für jedes Kind wird durch das Gesetz festgelegt. In einer typischen Situation, in der der Verstorbene verheiratet war und Kinder hinterlässt, wird das Vermögen in zwei Teile geteilt: Der erste Teil geht an den überlebenden Ehepartner, und der zweite Teil wird unter den Kindern aufgeteilt.

Beispiel:- Gesamtvermögen: 200.000 Euro- Ehepartner erhält: 100.000 Euro- Kinder (2) erhalten: 100.000 Euro (50.000 Euro pro Kind)

Pflichtteilansprüche

Ein wichtiger Aspekt der Erben erster Ordnung sind die Pflichtteilansprüche. Diese Ansprüche stehen bestimmten Erben zu, auch wenn sie im Testament nicht berücksichtig wurden. Wenn ein Elternteil beispielsweise ein Testament verfasst, das nur einem Kind das gesamte Erbe zuspricht, haben die anderen Kinder dennoch Anspruch auf ihren Pflichtteil. Dies schützt die Kinder vor einer vollständigen Enterbung und stellt sicher, dass sie zumindest einen Teil des Erbes erhalten.

Die Pflichtteilansprüche können in bestimmten Fällen auch zu Streitigkeiten führen. Es ist daher ratsam, bereits zu Lebzeiten klare Regelungen zu treffen und die Erben über die Vermögensverteilung zu informieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erben erster Ordnung, insbesondere die Kinder des Verstorbenen, in Deutschland umfassende Rechte und Pflichten haben. Sie sind nicht nur die ersten, die erben, sondern auch dafür verantwortlich, die Nachlassverwaltung zu übernehmen und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Es ist wichtig, sich über diese Aspekte im Klaren zu sein, um mögliche Konflikte zu vermeiden und eine gerechte Verteilung des Erbes zu gewährleisten.

Erbquote der Kinder

Die Erbquote für Kinder ist ein zentrales Thema in der Erbteilung, da sie maßgeblich bestimmt, wie das Vermögen eines Verstorbenen unter den Nachkommen aufgeteilt wird. In Deutschland regelt das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) die Erbfolge, und die gesetzlichen Bestimmungen sind klar definiert. Um die Erbquote für jedes Kind zu berechnen, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden.

- Gesetzliche Erbfolge: In Abwesenheit eines Testaments erben die Kinder des Verstorbenen in der Regel zu gleichen Teilen. Das bedeutet, dass jedes Kind einen Anspruch auf 1/2 des Erbes hat, wenn es nur ein Kind gibt, oder 1/n, wenn es n Kinder gibt.

- Testamentarische Regelungen: Falls ein Testament vorliegt, kann der Erblasser die Erbquote abweichend von der gesetzlichen Regelung festlegen. Hierbei ist zu beachten, dass die Kinder in der Regel nicht vollständig enterbt werden können, da sie einen Pflichtteil beanspruchen können.

- Pflichtteil: Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und steht jedem Kind zu, auch wenn es im Testament nicht berücksichtigt wurde. Dies ist ein wichtiger Schutzmechanismus, der sicherstellt, dass Kinder nicht völlig von der Erbfolge ausgeschlossen werden können.

Die Berechnung der Erbquote kann auch durch zusätzliche Faktoren beeinflusst werden, wie zum Beispiel:

- Vorhandensein von weiteren Erben: Wenn neben den Kindern auch andere Erben, wie z.B. ein Ehepartner oder Eltern, vorhanden sind, wird die Erbquote entsprechend angepasst. Der Ehepartner hat in der Regel einen Anspruch auf einen bestimmten Anteil des Erbes, der von der Güterstandregelung abhängt.

- Geschenke zu Lebzeiten: Wenn der Verstorbene während seines Lebens Geschenke an die Kinder gemacht hat, kann dies ebenfalls die Erbquote beeinflussen. Solche Schenkungen können unter Umständen auf den Pflichtteil angerechnet werden.

- Schulden des Erblassers: Die Erbquote wird auch durch die Verbindlichkeiten des Verstorbenen beeinflusst. Die Kinder erben nicht nur Vermögen, sondern auch Schulden, die von der Erbmasse abgezogen werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berechnung der Erbquote für Kinder ein komplexer Prozess ist, der von verschiedenen rechtlichen und persönlichen Faktoren abhängt. Um sicherzustellen, dass die Erbteilung fair und rechtlich korrekt erfolgt, ist es ratsam, sich von einem Rechtsanwalt oder einem Notar beraten zu lassen. Diese Fachleute können helfen, die spezifischen Umstände zu berücksichtigen und die Erbquote entsprechend zu berechnen.

Pflichtteilansprüche

In Deutschland ist das Erbrecht ein komplexes Thema, das viele Aspekte umfasst. Ein besonders wichtiger Punkt sind die , die bestimmten Erben zustehen, auch wenn sie im Testament nicht berücksichtigt wurden. Diese Ansprüche sind ein zentraler Bestandteil des Erbrechts und sichern die finanzielle Absicherung naher Angehöriger.

Pflichtteilansprüche sind gesetzlich festgelegte Ansprüche, die bestimmten Erben zustehen, um sicherzustellen, dass sie im Todesfall eines Angehörigen nicht vollständig enterbt werden. Diese Ansprüche gelten unabhängig von den Bestimmungen im Testament. Der Pflichtteil beträgt in der Regel die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

- Erben erster Ordnung: Dazu gehören die Kinder des Verstorbenen. Sie haben in jedem Fall Anspruch auf ihren Pflichtteil, auch wenn sie im Testament nicht erwähnt werden.

- Eltern: Wenn der Verstorbene keine Kinder hat, können die Eltern Pflichtteilsansprüche geltend machen.

- Geschwister: Geschwister haben in der Regel keinen Anspruch auf den Pflichtteil, es sei denn, es gibt keine Erben erster Ordnung.

Die Berechnung des Pflichtteils erfolgt auf Basis des gesamten Nachlasses. Zunächst wird der Wert des Nachlasses ermittelt, wobei auch Schulden und Verbindlichkeiten berücksichtigt werden. Anschließend wird der gesetzliche Erbteil für den Pflichtteilsberechtigten ermittelt und davon die Hälfte genommen. Es ist wichtig zu beachten, dass Schenkungen, die der Verstorbene zu Lebzeiten gemacht hat, unter bestimmten Umständen ebenfalls in die Berechnung einfließen können.

Wenn der Pflichtteil nicht ausgezahlt wird, haben die Pflichtteilsberechtigten das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten. Dies kann zu einem Gerichtsverfahren führen, das sowohl zeitaufwendig als auch kostspielig sein kann. Es ist ratsam, in solchen Fällen rechtlichen Rat einzuholen, um die besten Schritte zu unternehmen und die eigenen Ansprüche durchzusetzen.

Es gibt einige Möglichkeiten, wie ein Erblasser versuchen kann, Pflichtteilansprüche zu minimieren oder auszuschließen. Eine Möglichkeit ist die Enterbung, jedoch müssen dabei bestimmte gesetzliche Vorgaben beachtet werden. Eine andere Option ist die Erstellung eines Testaments, das klare Regelungen enthält. Es ist jedoch zu beachten, dass selbst bei einer Enterbung der Pflichtteilanspruch weiterhin bestehen bleibt, es sei denn, es liegen besondere Gründe vor, wie z.B. schwere Verfehlungen des Erben gegenüber dem Erblasser.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pflichtteilansprüche ein wichtiger Bestandteil des deutschen Erbrechts sind, der sicherstellen soll, dass nahe Angehörige im Erbfall nicht benachteiligt werden. Es ist entscheidend, sich über die eigenen Rechte und Pflichten im Klaren zu sein und gegebenenfalls rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Erben zweiter und dritter Ordnung

sind eine wichtige Kategorie in der gesetzlichen Erbfolge in Deutschland. Diese Gruppe umfasst Eltern, Geschwister und andere Verwandte, die in der Erbfolge berücksichtigt werden, wenn keine unmittelbaren Nachkommen vorhanden sind. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die Erbfolge in diesen Fällen geregelt ist und welche Rechte und Pflichten die Erben haben.

Wenn ein Verstorbener keine Kinder hat, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft, die die Verteilung des Erbes an die Erben zweiter und dritter Ordnung regelt. Die Erben zweiter Ordnung sind in erster Linie die Eltern des Verstorbenen. Wenn die Eltern nicht mehr leben, erben die Geschwister des Verstorbenen. In Abwesenheit von Geschwistern können auch weitere Verwandte wie Großeltern und Onkel oder Tanten in die Erbfolge eintreten.

Die Erbquote für Erben zweiter Ordnung ist klar definiert. Wenn beide Elternteile leben, erben sie jeweils die Hälfte des Erbes. Sollten nur ein Elternteil und Geschwister vorhanden sein, erbt der lebende Elternteil die Hälfte, während die Geschwister die andere Hälfte untereinander aufteilen. Dies bedeutet, dass die Erbquote je nach Anzahl der Geschwister variiert.

Bei den Erben dritter Ordnung sind die Regelungen etwas komplexer. Hierbei handelt es sich um Verwandte wie Großeltern, Onkel und Tanten. Wenn keine der Erben zweiter Ordnung mehr lebt, rückt die dritte Ordnung in die Erbfolge nach. Die Erbquote wird dann unter den lebenden Verwandten aufgeteilt, wobei die Verwandtschaftsverhältnisse eine entscheidende Rolle spielen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Pflichtteil, der bestimmten Erben zusteht, auch wenn sie im Testament nicht berücksichtigt wurden. Dieser Anspruch gilt nicht nur für die ersten, sondern auch für die zweiten und dritten Ordnung. So haben beispielsweise Geschwister auch dann Anspruch auf einen Pflichtteil, wenn sie im Testament nicht erwähnt sind. Der Pflichtteil beträgt in der Regel die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erbfolge für Erben zweiter und dritter Ordnung in Deutschland klar geregelt ist. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen und Quoten zu verstehen, um im Falle eines Erbfalls gut informiert zu sein. Bei Unsicherheiten kann die Konsultation eines Rechtsanwalts für Erbrecht hilfreich sein, um die individuellen Ansprüche und Pflichten zu klären.

Testament und Erbvertrag

Das Testament und der Erbvertrag sind zentrale Elemente der Erbplanung in Deutschland. Sie ermöglichen es den Erblassern, ihre Wünsche bezüglich der Verteilung ihres Vermögens nach ihrem Tod klar und rechtlich bindend festzulegen. In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen diesen beiden Instrumenten erläutert, die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt und praktische Tipps zur Erstellung gegeben.

Ein Testament ist ein einseitiges, persönliches Dokument, in dem der Erblasser seine letzten Wünsche festhält. Es kann jederzeit geändert oder widerrufen werden, solange der Erblasser geschäftsfähig ist. Um rechtlich wirksam zu sein, müssen bestimmte Formvorschriften beachtet werden. Ein handschriftliches Testament ist beispielsweise gültig, wenn es vollständig von Hand geschrieben, datiert und unterschrieben ist.

Im Gegensatz zum Testament ist der Erbvertrag ein beidseitiger Vertrag zwischen dem Erblasser und einem oder mehreren Erben. Dieser Vertrag kann nicht einseitig geändert werden, was ihn zu einer stabileren Option macht, wenn die Erbverhältnisse klar geregelt werden sollen. Ein Erbvertrag muss notariell beurkundet werden, um rechtsgültig zu sein.

Beide Instrumente unterliegen dem BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Insbesondere § 1937 BGB regelt die Wirkung von Testamenten, während § 2274 BGB die Bestimmungen für Erbverträge festlegt. Es ist wichtig zu beachten, dass die gesetzlichen Erbfolgen in Deutschland ebenfalls eine Rolle spielen, insbesondere wenn kein Testament oder Erbvertrag vorliegt.

- Vorbereitung: Überlegen Sie, wer Ihr Vermögen erben soll und in welcher Aufteilung.

- Schriftform: Schreiben Sie Ihr Testament handschriftlich oder nutzen Sie ein notarielles Testament.

- Unterschrift und Datum: Vergessen Sie nicht, das Dokument zu unterschreiben und zu datieren.

Die Erstellung eines Erbvertrags erfordert eine notarielle Beurkundung. Hier sind die Schritte:

- Besprechen Sie die Bedingungen mit den potenziellen Erben.

- Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Notar.

- Unterzeichnen Sie den Vertrag in Anwesenheit des Notars.

Der größte Vorteil eines Testaments ist die Flexibilität, da es jederzeit geändert werden kann. Ein Nachteil ist jedoch, dass es im Erbfall angefochten werden kann. Ein Erbvertrag bietet mehr Sicherheit, da er nicht einseitig geändert werden kann, aber er ist weniger flexibel und erfordert eine notarielle Beurkundung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Testament als auch Erbvertrag wichtige Werkzeuge für die Erbplanung sind. Die Wahl zwischen beiden hängt von den individuellen Bedürfnissen und der gewünschten Sicherheit ab.

Formvorschriften für Testamente

Die Erstellung eines Testaments ist ein bedeutender Schritt in der Nachlassplanung. Es ist wichtig, die Formvorschriften zu beachten, um sicherzustellen, dass das Testament rechtsgültig ist und die letzten Wünsche des Verstorbenen respektiert werden. In Deutschland gibt es spezifische Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um die Wirksamkeit eines Testaments zu gewährleisten.

In Deutschland müssen Testamente bestimmten Formvorschriften genügen, um gültig zu sein. Die wichtigsten Vorschriften sind:

- Eigenhändige Schriftlichkeit: Ein Testament muss vollständig von der Hand des Erblassers geschrieben, datiert und unterschrieben werden. Dies bedeutet, dass ein maschinenschriftliches oder elektronisches Testament nicht rechtsgültig ist.

- Zeugen: Bei einem notariellen Testament ist es nicht notwendig, dass der Erblasser das Testament selbst schreibt. Ein Notar kann das Testament im Beisein des Erblassers und der Zeugen aufnehmen.

- Datierung: Das Testament muss das Datum enthalten, an dem es verfasst wurde. Dies ist wichtig, um die Gültigkeit im Falle mehrerer Testamente festzustellen.

In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Testamenten, die jeweils unterschiedlichen Formvorschriften unterliegen:

- Eigenhändiges Testament: Dieses wird vollständig handschriftlich verfasst und ist die häufigste Form.

- Notarielles Testament: Hierbei wird das Testament von einem Notar erstellt, was zusätzliche Sicherheit bietet.

- Gemeinschaftliches Testament: Ehepaare können ein gemeinsames Testament verfassen, das spezielle Regelungen für den Erbfall enthält.

Ein Testament, das die Formvorschriften nicht einhält, kann als nichtig angesehen werden. Dies bedeutet, dass die letzten Wünsche des Erblassers nicht beachtet werden und die gesetzliche Erbfolge greift. Es ist daher ratsam, sich vor der Erstellung eines Testaments rechtlich beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.

Um die Gültigkeit des Testaments zu gewährleisten, sollten folgende Schritte beachtet werden:

- Das Testament sollte immer in einem ruhigen und ungestörten Umfeld verfasst werden.

- Es ist ratsam, das Testament an einem sicheren Ort aufzubewahren, z.B. bei einem Notar oder in einem Bankschließfach.

- Die Hinterlegung des Testaments beim zuständigen Nachlassgericht kann ebenfalls sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass es im Erbfall leicht gefunden wird.

Die Beachtung dieser Formvorschriften ist entscheidend, um die eigenen Wünsche im Erbfall zu respektieren und rechtliche Komplikationen zu vermeiden. Ein gut formuliertes Testament kann dazu beitragen, dass der Nachlass reibungslos und gemäß den Vorstellungen des Verstorbenen verteilt wird.

Vor- und Nachteile eines Erbvertrags

Ein Erbvertrag ist ein rechtliches Dokument, das die Vermögensverteilung nach dem Tod einer Person regelt. Während der Erbvertrag viele Vorteile bietet, bringt er auch einige Nachteile mit sich. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Aspekte beleuchtet, die bei der Entscheidung für oder gegen einen Erbvertrag zu berücksichtigen sind.

- Vorteile eines Erbvertrags:

- Rechtssicherheit: Ein Erbvertrag bietet eine klare und rechtlich bindende Regelung der Vermögensverteilung. Dies minimiert das Risiko von Streitigkeiten zwischen den Erben.

- Individuelle Gestaltung: Im Gegensatz zur gesetzlichen Erbfolge ermöglicht ein Erbvertrag eine individuelle Anpassung der Erbregelungen. So können spezielle Wünsche und Bedürfnisse der Erblasser berücksichtigt werden.

- Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen: Durch die vertragliche Regelung können Pflichtteilsansprüche teilweise ausgeschlossen oder reduziert werden, was besonders für Erblasser von Bedeutung ist, die bestimmte Erben bevorzugen möchten.

- Steuerliche Vorteile: In einigen Fällen kann ein Erbvertrag steuerliche Vorteile bieten, insbesondere wenn Vermögenswerte strategisch verteilt werden.

- Nachteile eines Erbvertrags:

- Unwiderruflichkeit: Einmal abgeschlossen, kann ein Erbvertrag nur unter bestimmten Bedingungen geändert oder aufgehoben werden. Dies kann für den Erblasser einschränkend sein, wenn sich die Lebensumstände ändern.

- Kosten: Die Erstellung eines Erbvertrags kann mit hohen Kosten verbunden sein, insbesondere wenn ein Notar oder Rechtsanwalt hinzugezogen wird.

- Komplexität: Die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Erbvertrags können komplex sein, was eine gründliche Beratung und Planung erfordert.

- Emotionale Belastung: Die Entscheidung über die Vermögensverteilung kann emotional belastend sein, sowohl für den Erblasser als auch für die potenziellen Erben.

Fazit: Die Entscheidung für oder gegen einen Erbvertrag sollte wohlüberlegt sein. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die individuellen Bedürfnisse und Wünsche optimal zu berücksichtigen. Ein Erbvertrag kann eine sinnvolle Lösung sein, um Klarheit und Sicherheit in der Vermögensverteilung zu schaffen, birgt jedoch auch Herausforderungen, die nicht ignoriert werden sollten.

Steuern bei der Erbteilung

Die Erbschaftsteuer ist ein bedeutender Faktor, der bei der Erbteilung in Deutschland berücksichtigt werden muss. Sie wirkt sich direkt auf die Höhe des Erbes aus, das den Erben tatsächlich zur Verfügung steht. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Steuersätze gelten, welche Freibeträge existieren und wie Sie die steuerlichen Verpflichtungen rechtzeitig planen können.

Die Erbschaftsteuer wird auf den Wert des Erbes erhoben, das ein Erbe erhält. Der Steuersatz hängt von der Steuerklasse ab, in die der Erbe fällt, sowie von der Höhe des Erbes. Es gibt drei Steuerklassen:

- Steuerklasse I: Ehepartner, Kinder und Enkel

- Steuerklasse II: Geschwister, Nichten und Neffen

- Steuerklasse III: Alle anderen Erben

Die Steuersätze variieren je nach Steuerklasse und können zwischen 7% und 50% liegen. Je näher der Erbe mit dem Verstorbenen verwandt ist, desto niedriger ist der Steuersatz.

In Deutschland können Erben von bestimmten Freibeträgen profitieren, die den steuerpflichtigen Anteil des Erbes reduzieren. Die Freibeträge sind wie folgt:

| Steuerklasse | Freibetrag |

|---|---|

| Steuerklasse I | 500.000 € (Ehepartner), 400.000 € (Kinder) |

| Steuerklasse II | 20.000 € |

| Steuerklasse III | 20.000 € |

Diese Freibeträge sind entscheidend, um die steuerliche Belastung zu minimieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die Möglichkeiten der Steuerplanung zu informieren, um die Erbschaftsteuer optimal zu gestalten.

Eine rechtzeitige Planung der Erbschaftsteuer kann erhebliche finanzielle Vorteile mit sich bringen. Hier sind einige Strategien zur Steueroptimierung:

- Testamentarische Verfügungen: Durch die Erstellung eines Testaments können Sie die Verteilung Ihres Vermögens steuern und damit die Steuerlast der Erben beeinflussen.

- Schenkungen zu Lebzeiten: Schenkungen, die zu Lebzeiten des Erblassers gemacht werden, können ebenfalls der Erbschaftsteuer entzogen werden, wenn sie unter den Freibeträgen liegen.

- Familiengesellschaften: Die Gründung einer Familiengesellschaft kann helfen, Vermögenswerte zu bündeln und die Steuerlast zu senken.

Es ist ratsam, einen Steuerberater oder einen Fachanwalt für Erbrecht zu konsultieren, um die besten Strategien für Ihre individuelle Situation zu entwickeln.

Nach dem Erbfall sind die Erben verpflichtet, eine Steuererklärung für die Erbschaft abzugeben. Dies geschieht in der Regel innerhalb von drei Monaten nach dem Erbfall. Die notwendigen Unterlagen umfassen:

- Sterbeurkunde

- Testament oder Erbvertrag

- Vermögensübersicht

Die rechtzeitige Einreichung der Steuererklärung ist wichtig, um mögliche Strafen und Zinsen zu vermeiden.

Freibeträge und Steuerklassen

Die Erbschaftsteuer ist ein komplexes Thema, das für viele Menschen von großer Bedeutung ist. Insbesondere Freibeträge und Steuerklassen spielen eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der zu zahlenden Steuer. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Freibeträge und Steuerklassen erläutert und wie sie sich auf die Erbschaftsteuer auswirken.

Freibeträge sind Beträge, bis zu denen keine Erbschaftsteuer gezahlt werden muss. Sie variieren je nach Verwandtschaftsgrad zwischen dem Erblasser und dem Erben. Diese Regelung soll sicherstellen, dass nahe Angehörige nicht übermäßig belastet werden. Die wichtigsten Freibeträge sind:

- Für Ehepartner: 500.000 Euro

- Für Kinder: 400.000 Euro

- Für Enkel: 200.000 Euro

- Für Geschwister, Eltern und Großeltern: 100.000 Euro

- Für andere Erben: 20.000 Euro

Diese Freibeträge sind entscheidend, da sie die Grundlage für die Berechnung der Erbschaftsteuer bilden. Wenn der Wert des Erbes unter dem Freibetrag liegt, fällt keine Steuer an.

Die Steuerklassen bestimmen, wie hoch der Steuersatz ist, der auf das Erbe angewendet wird. In Deutschland gibt es drei Steuerklassen:

| Steuerklasse | Verwandtschaftsgrad | Steuersatz |

|---|---|---|

| I | Ehepartner, Kinder, Enkel | 7% bis 30% |

| II | Eltern, Geschwister, Nichten, Neffen | 15% bis 30% |

| III | Alle anderen Erben | 30% bis 50% |

Die Steuerklasse wird basierend auf dem Verwandtschaftsgrad zum Erblasser zugeordnet. Je näher der Verwandtschaftsgrad, desto günstiger ist in der Regel die Steuerklasse. Dies bedeutet, dass Ehepartner und Kinder in der Steuerklasse I die niedrigsten Steuersätze zahlen müssen.

Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer werden zunächst die Freibeträge abgezogen. Anschließend wird der verbleibende Wert des Erbes in die entsprechende Steuerklasse eingeordnet, um den Steuersatz zu bestimmen. Beispielsweise, wenn ein Ehepartner ein Erbe von 600.000 Euro erhält, wird der Freibetrag von 500.000 Euro abgezogen, sodass 100.000 Euro besteuert werden. Da der Ehepartner in Steuerklasse I ist, beträgt der Steuersatz auf die 100.000 Euro 7% bis 30%, abhängig von der genauen Höhe des Erbes.

Um die Erbschaftsteuer zu minimieren, sollten Erben die Freibeträge und Steuerklassen genau kennen. Es kann sinnvoll sein, rechtzeitig vor dem Erbfall eine Erbplanung durchzuführen, um die steuerlichen Auswirkungen zu optimieren. Zudem kann die Schenkung von Vermögenswerten zu Lebzeiten eine Möglichkeit sein, um die Steuerlast zu reduzieren. Hierbei sind die Schenkungsteuer-Freibeträge zu beachten, die ähnlich wie die Freibeträge bei der Erbschaftsteuer funktionieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kenntnis über Freibeträge und Steuerklassen für die Erbschaftsteuer von zentraler Bedeutung ist. Eine frühzeitige Planung kann nicht nur finanzielle Vorteile bringen, sondern auch dazu beitragen, Konflikte zwischen Erben zu vermeiden.

Steuererklärung für Erbschaften

Die Abgabe einer Steuererklärung für Erbschaften ist ein wesentlicher Schritt, der oft notwendig wird, um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und mögliche finanzielle Belastungen zu vermeiden. In Deutschland unterliegt das Erbe der Erbschaftsteuer, die je nach Wert des Erbes und dem Verwandtschaftsgrad zwischen dem Erblasser und den Erben variiert. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Unterlagen benötigt werden und wie der Prozess abläuft.

Um eine Steuererklärung für Erbschaften abzugeben, benötigen Sie verschiedene Dokumente. Dazu gehören:

- Testament oder Erbvertrag: Diese Dokumente legen fest, wie das Erbe verteilt wird.

- Erbschein: Dieser Nachweis bestätigt, dass Sie als Erbe anerkannt sind.

- Wertnachweise: Hierzu zählen Immobilienbewertungen, Bankunterlagen und Nachweise über Wertgegenstände.

- Unterlagen über Verbindlichkeiten: Dazu gehören Schulden des Erblassers, die vom Erbe abgezogen werden können.

Der Prozess der Abgabe einer Steuererklärung für Erbschaften kann in mehreren Schritten erfolgen:

- Ermittlung des Erbes: Zunächst müssen alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Erblassers ermittelt werden.

- Berechnung der Erbschaftsteuer: Basierend auf dem Gesamtwert des Erbes sowie den geltenden Freibeträgen und Steuerklassen wird die Erbschaftsteuer berechnet.

- Ausfüllen der Steuererklärung: Die Steuererklärung muss sorgfältig ausgefüllt werden, wobei alle relevanten Informationen und Unterlagen beizufügen sind.

- Einreichung der Steuererklärung: Diese muss beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden. Achten Sie darauf, die Fristen zu beachten.

Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung für Erbschaften beträgt in der Regel drei Monate nach dem Tod des Erblassers. Es ist wichtig, diese Frist einzuhalten, um mögliche Strafen oder Verzögerungen zu vermeiden. Zudem sollten Sie sich bewusst sein, dass die Erbschaftsteuer auch dann fällig wird, wenn das Erbe nicht sofort angetreten wird.

Es kann von Vorteil sein, sich von einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt beraten zu lassen, insbesondere wenn es um komplexe Erbschaften geht. Diese Fachleute können Ihnen helfen, die richtigen Unterlagen zusammenzustellen und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

Zusammenfassend ist die Abgabe einer Steuererklärung für Erbschaften ein wichtiger Prozess, der gut vorbereitet werden sollte. Mit den richtigen Informationen und Unterlagen können Sie sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft und Sie keine unerwarteten finanziellen Belastungen erwarten müssen.

Streitigkeiten bei der Erbteilung

Konflikte zwischen Erben sind in Deutschland häufig und können aus verschiedenen Gründen entstehen. In diesem Abschnitt werden die häufigsten Streitursachen sowie mögliche Lösungsansätze vorgestellt. Es ist wichtig zu verstehen, dass solche Streitigkeiten nicht nur emotional belastend sind, sondern auch rechtliche Konsequenzen haben können, die die Erbteilung erheblich verzögern oder komplizieren.

- Unklare Testamentsformulierungen: Oftmals sind Testamente nicht eindeutig formuliert, was zu unterschiedlichen Interpretationen führen kann.

- Ungleichmäßige Verteilung des Erbes: Wenn bestimmte Erben mehr oder weniger erhalten als andere, kann dies zu Neid und Missgunst führen.

- Pflichtteilansprüche: Erben, die im Testament nicht bedacht wurden, können dennoch Anspruch auf einen Pflichtteil haben, was zu weiteren Konflikten führen kann.

- Familienkonflikte: Vorbestehende Spannungen innerhalb der Familie können sich während des Erbprozesses verstärken.

Um Erbstreitigkeiten zu vermeiden oder zu lösen, gibt es verschiedene Ansätze:

- Mediation: Ein neutraler Mediator kann helfen, die Kommunikation zwischen den Erben zu verbessern und eine einvernehmliche Lösung zu finden.

- Schlichtungsverfahren: In einigen Fällen kann ein Schlichtungsverfahren eine schnelle und kostengünstige Lösung bieten.

- Rechtsberatung: Es ist ratsam, einen Anwalt für Erbrecht zu konsultieren, um die eigenen Rechte und Pflichten zu klären.

- Gerichtliche Verfahren: Wenn alle anderen Optionen scheitern, bleibt oft nur der Weg über das Gericht, was jedoch zeitaufwendig und teuer sein kann.

Ein Testamentsvollstrecker kann eine wichtige Rolle bei der Erbteilung spielen. Diese Person ist dafür verantwortlich, den letzten Willen des Verstorbenen umzusetzen und die Erbteilung zu organisieren. Ein Testamentsvollstrecker kann helfen, Konflikte zu minimieren, indem er:

- Transparenz schafft: Durch klare Kommunikation und regelmäßige Updates an alle Erben kann das Vertrauen gefördert werden.

- Neutralität wahrt: Als unparteiische Person kann der Testamentsvollstrecker Entscheidungen treffen, die im besten Interesse aller Erben sind.

Um zukünftige Konflikte zu vermeiden, sollten Erblasser einige präventive Maßnahmen in Betracht ziehen:

- Klare Testamente: Ein klar formuliertes Testament, das alle Wünsche eindeutig darlegt, kann viele Missverständnisse vermeiden.

- Regelmäßige Aktualisierungen: Das Testament sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, insbesondere nach wichtigen Lebensereignissen.

- Offene Kommunikation: Eine offene Diskussion über die Erbangelegenheiten innerhalb der Familie kann Spannungen reduzieren.

Insgesamt ist es entscheidend, dass sowohl Erblasser als auch Erben sich der möglichen Konflikte bewusst sind und proaktive Schritte unternehmen, um diese zu vermeiden. Ein gut durchdachtes Testament und eine klare Kommunikation können dazu beitragen, dass die Erbteilung reibungslos verläuft und alle Beteiligten fair behandelt werden.

Mediation und Schlichtung

Mediation ist ein zunehmend beliebter Ansatz zur Lösung von Erbstreitigkeiten in Deutschland. Diese Methode bietet eine Alternative zu langwierigen und kostspieligen Gerichtsverfahren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie der Mediationsprozess funktioniert und welche Vorteile er für alle Beteiligten mit sich bringt.

Mediation ist ein strukturiertes Verfahren, bei dem ein neutraler Dritter, der Mediator, den Parteien hilft, eine einvernehmliche Lösung für ihre Konflikte zu finden. Im Kontext von Erbstreitigkeiten kann dies bedeuten, dass Erben, die sich über die Verteilung des Erbes uneinig sind, gemeinsam mit einem Mediator an einem Tisch sitzen, um ihre Anliegen zu besprechen.

- Vorbereitung: Die Parteien treffen sich mit dem Mediator, um die Rahmenbedingungen der Mediation festzulegen.

- Einführungsrunde: Jede Partei hat die Gelegenheit, ihre Sichtweise darzulegen, ohne unterbrochen zu werden.

- Identifikation der Interessen: Der Mediator hilft den Parteien, die zugrunde liegenden Interessen und Bedürfnisse zu identifizieren.

- Entwicklung von Lösungen: Gemeinsam erarbeiten die Parteien mögliche Lösungen, die für alle akzeptabel sind.

- Abschlussvereinbarung: Wenn eine Einigung erzielt wird, wird diese schriftlich festgehalten.

Die Mediation bietet zahlreiche Vorteile:

- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu Gerichtsverfahren sind die Kosten für Mediation in der Regel geringer.

- Zeiteinsparung: Mediation kann oft schneller zu einer Lösung führen als ein langwieriger Rechtsstreit.

- Erhalt von Beziehungen: Durch den Dialog und die Zusammenarbeit können familiäre Beziehungen geschont werden.

- Vertraulichkeit: Die Mediation findet in einem vertraulichen Rahmen statt, was bedeutet, dass persönliche Informationen nicht öffentlich werden.

Mediation kann besonders sinnvoll sein, wenn:

- Die Parteien bereit sind, miteinander zu kommunizieren und Kompromisse einzugehen.

- Die Konflikte emotional aufgeladen sind und eine einvernehmliche Lösung angestrebt wird.

- Die Erben unterschiedliche Vorstellungen über die Verteilung des Erbes haben, aber dennoch eine Lösung finden möchten.

Insgesamt ist die Mediation eine wertvolle Methode zur Lösung von Erbstreitigkeiten. Sie fördert nicht nur die Kommunikation zwischen den Parteien, sondern bietet auch eine Plattform zur Entwicklung kreativer Lösungen, die in einem Gerichtsverfahren möglicherweise nicht in Betracht gezogen werden würden. Wenn Sie mit einer Erbstreitigkeit konfrontiert sind, kann es sich lohnen, die Mediation als ersten Schritt zur Konfliktlösung in Betracht zu ziehen.

Gerichtliche Auseinandersetzungen

In der Welt des Erbrechts können Konflikte zwischen den Erben häufig und komplex sein. Wenn eine Einigung nicht erzielt werden kann, bleibt oft nur der Weg über das Gericht. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Erbstreitigkeiten gerichtlich geklärt werden können und welche Kosten dabei anfallen.

Warum kommt es zu Erbstreitigkeiten?

Es gibt viele Gründe, warum Erbstreitigkeiten entstehen können. Häufig sind es unterschiedliche Auffassungen über die Auslegung eines Testaments, unklare Verhältnisse bezüglich des Nachlasses oder auch persönliche Konflikte zwischen den Erben. Diese Streitigkeiten können nicht nur emotional belastend sein, sondern auch erhebliche finanzielle Folgen haben.

Der gerichtliche Prozess

Wenn eine Einigung im Rahmen einer Mediation oder einer informellen Verhandlung nicht möglich ist, müssen die Erben möglicherweise Klage erheben. Der Prozess beginnt in der Regel mit der Einreichung einer Klage beim zuständigen Nachlassgericht. Hierbei ist es wichtig, alle relevanten Dokumente und Beweise vorzulegen, um die eigene Position zu untermauern.

Welche Arten von Klagen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Klagen, die im Zusammenhang mit Erbstreitigkeiten erhoben werden können:

- Feststellungsklage: Diese wird eingereicht, um rechtliche Klarheit über die Erbfolge zu schaffen.

- Erbteilklage: Diese Klage zielt darauf ab, einen bestimmten Anteil am Nachlass zu fordern.

- Pflichtteilsklage: Hierbei handelt es sich um eine Klage, die erhoben wird, wenn ein Erbe seinen Pflichtteil einfordern möchte.

Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung

Die Kosten für gerichtliche Auseinandersetzungen können erheblich variieren, abhängig von der Komplexität des Falls und der Dauer des Verfahrens. Zu den typischen Kosten gehören:

- Gerichtskosten: Diese richten sich nach dem Streitwert und können schnell mehrere Hundert bis Tausend Euro betragen.

- Anwaltskosten: Die Beauftragung eines Anwalts ist oft unerlässlich und kann ebenfalls hohe Kosten verursachen, die sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) richten.

- Gutachterkosten: In einigen Fällen kann es notwendig sein, einen Gutachter einzuschalten, um den Wert von Vermögenswerten zu ermitteln.

Alternativen zur gerichtlichen Auseinandersetzung

Bevor der Schritt vor Gericht gegangen wird, sollten die Erben alle Möglichkeiten der Konfliktlösung in Betracht ziehen. Mediation und Schlichtungsverfahren können oft schneller und kostengünstiger zu einer Lösung führen. Diese Methoden ermöglichen es den Parteien, ihre Differenzen in einem weniger konfrontativen Rahmen zu klären.

Fazit

Gerichtliche Auseinandersetzungen im Erbrecht sind oft unvermeidlich, können jedoch durch frühzeitige Kommunikation und die Suche nach alternativen Lösungen vermieden werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Interessen bestmöglich zu wahren und die finanziellen Belastungen zu minimieren.

Häufig gestellte Fragen

- Wie wird das Erbe aufgeteilt, wenn kein Testament vorhanden ist?

In Deutschland regelt die gesetzliche Erbfolge die Verteilung des Erbes. Zuerst erben die Kinder des Verstorbenen, gefolgt von den Eltern und Geschwistern, wenn keine Kinder vorhanden sind.

- Was ist ein Pflichtteilanspruch?

Ein Pflichtteilanspruch ist ein gesetzlicher Anspruch, den bestimmte Erben haben, auch wenn sie im Testament nicht berücksichtigt wurden. Dieser Anspruch sichert ihnen einen Mindestanteil am Erbe.

- Wie kann ich ein Testament rechtlich korrekt erstellen?

Ein Testament muss bestimmten Formvorschriften entsprechen, um gültig zu sein. Es sollte handschriftlich verfasst und mit Datum sowie Unterschrift versehen sein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

- Welche Steuern fallen bei der Erbteilung an?

Bei der Erbteilung müssen Erbschaftsteuern gezahlt werden. Diese hängen von der Höhe des Erbes und dem Verwandtschaftsgrad ab. Es gibt Freibeträge, die je nach Beziehung zum Erblasser variieren.

- Wie kann ich Erbstreitigkeiten vermeiden?

Um Erbstreitigkeiten zu vermeiden, ist es ratsam, ein klares Testament zu erstellen und alle Erben über die Regelungen zu informieren. Mediation kann auch helfen, Konflikte frühzeitig zu lösen.