In diesem Artikel untersuchen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, die für Unterhaltspflichtige bestehen, wenn es um Zwangsvollstreckungsmaßnahmen geht. Zwangsvollstreckung ist ein wesentliches Instrument im deutschen Rechtssystem, das Gläubigern hilft, ausstehende Forderungen durchzusetzen. Insbesondere im Bereich des Unterhaltsrechts spielt sie eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die finanziellen Ansprüche von Unterhaltsberechtigten durchzusetzen.

Die Zwangsvollstreckung ist ein rechtlicher Prozess, der es Gläubigern ermöglicht, durch staatliche Intervention ausstehende Zahlungen einzutreiben. Dies geschieht in der Regel durch die Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen, die auf den Vermögenswerten des Schuldners basieren. Die Zwangsvollstreckung kann in verschiedenen Formen auftreten, einschließlich Sachpfändung und Kontopfändung, und ist ein wichtiges Verfahren, um die Rechte der Gläubiger zu schützen.

Im Unterhaltsrecht wird die Zwangsvollstreckung häufig eingesetzt, um ausstehende Unterhaltszahlungen zu sichern. Der Prozess beginnt in der Regel mit einem Vollstreckungsbescheid, der vom Gläubiger beantragt wird. Dieser Bescheid ist eine gerichtliche Anordnung, die es dem Gläubiger ermöglicht, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten, wenn der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt in mehreren Schritten:

- Vollstreckungsbescheid beantragen: Der Gläubiger muss zunächst einen Vollstreckungsbescheid beim zuständigen Gericht beantragen.

- Zustellung des Bescheids: Nach der Genehmigung wird der Bescheid dem Schuldner zugestellt.

- Durchführung der Zwangsvollstreckung: Der Gläubiger kann dann die Zwangsvollstreckung einleiten, um die ausstehenden Zahlungen einzutreiben.

Unterhaltspflichtige haben ebenfalls Rechte, die im Rahmen der Zwangsvollstreckung gewahrt werden müssen. Dazu gehört das Recht auf Widerspruch gegen den Vollstreckungsbescheid sowie das Recht auf Einwendung gegen die Zwangsvollstreckung selbst. Diese Rechte sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Zwangsvollstreckung nicht missbräuchlich angewendet wird.

Es gibt verschiedene Arten der Zwangsvollstreckung, die je nach Situation und Vermögensverhältnissen angewendet werden können:

- Sachpfändung: Hierbei handelt es sich um die Beschlagnahme von beweglichem Vermögen des Schuldners.

- Kontopfändung: Diese Methode ermöglicht es Gläubigern, auf die Konten des Schuldners zuzugreifen, um ausstehende Beträge einzuziehen.

Die Zwangsvollstreckung kann erhebliche finanzielle und rechtliche Folgen für den Unterhaltspflichtigen haben. Finanzielle Belastungen entstehen oft durch zusätzliche Kosten und Gebühren, die mit der Zwangsvollstreckung verbunden sind. Darüber hinaus können rechtliche Konsequenzen auftreten, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die Zahlungen zu leisten oder erfolgreich gegen die Zwangsvollstreckung vorgeht.

Unterhaltspflichtige haben verschiedene Möglichkeiten, sich gegen eine Zwangsvollstreckung zu wehren. Eine der effektivsten Strategien besteht darin, Einwendungen gegen den Vollstreckungsbescheid zu erheben. Zudem kann in bestimmten Fällen eine Stundung der Zahlungen beantragt werden, was dem Schuldner Zeit gibt, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Was ist Zwangsvollstreckung?

Die Zwangsvollstreckung ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Rechtssystems und spielt eine entscheidende Rolle im Bereich des Unterhaltsrechts. Sie ermöglicht es Gläubigern, ausstehende Zahlungen durch staatliche Intervention einzutreiben. In diesem Artikel werden wir die Grundlagen der Zwangsvollstreckung näher beleuchten und deren Relevanz im Unterhaltsrecht erläutern.

Die Zwangsvollstreckung ist ein rechtlicher Prozess, der es Gläubigern ermöglicht, ihre Forderungen durchzusetzen, wenn der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Dieser Prozess wird durch das Gesetz über die Zwangsvollstreckung geregelt und umfasst mehrere Schritte, die sicherstellen, dass die Rechte des Gläubigers gewahrt bleiben. Die Zwangsvollstreckung kann in verschiedenen Formen erfolgen, darunter die Sachpfändung, die Kontopfändung und die Gehaltspfändung.

Im Kontext des Unterhaltsrechts ist die Zwangsvollstreckung besonders relevant, da sie häufig eingesetzt wird, um ausstehende Unterhaltszahlungen zu sichern. Wenn ein Unterhaltspflichtiger seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, kann der Berechtigte die Zwangsvollstreckung beantragen, um die fälligen Beträge einzutreiben. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf das finanzielle Wohl des Schuldners haben und sollte daher ernst genommen werden.

Im Unterhaltsrecht wird die Zwangsvollstreckung in mehreren Schritten durchgeführt. Zunächst muss der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Dieser Bescheid ist eine gerichtliche Anordnung, die dem Gläubiger das Recht gibt, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Der Antrag auf einen Vollstreckungsbescheid kann in der Regel schnell und unkompliziert gestellt werden, vorausgesetzt, die Forderung ist rechtlich begründet.

Nach Erhalt des Vollstreckungsbescheids kann die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden. Hierbei gibt es verschiedene Methoden, die je nach Situation angewendet werden können. Eine häufige Methode ist die Sachpfändung, bei der bewegliches Vermögen des Schuldners beschlagnahmt wird. Alternativ kann auch eine Kontopfändung durchgeführt werden, bei der der Gläubiger auf die Bankkonten des Schuldners zugreifen kann, um die ausstehenden Beträge einzutreiben.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt in mehreren klar definierten Schritten:

- Vollstreckungsbescheid beantragen: Der Gläubiger stellt einen Antrag auf einen Vollstreckungsbescheid beim zuständigen Gericht.

- Erhalt des Vollstreckungsbescheids: Nach Prüfung des Antrags wird der Vollstreckungsbescheid erlassen.

- Durchführung der Zwangsvollstreckung: Der Gläubiger kann nun die Zwangsvollstreckung mithilfe eines Gerichtsvollziehers einleiten.

Unterhaltspflichtige haben auch Rechte, die im Rahmen der Zwangsvollstreckung gewahrt werden müssen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Zwangsvollstreckung nicht willkürlich erfolgen kann. Der Schuldner hat das Recht, gegen den Vollstreckungsbescheid Einspruch zu erheben und kann auch eine Stundung der Zahlungen beantragen, wenn dies gerechtfertigt ist. Diese Rechte sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Zwangsvollstreckung fair und rechtmäßig durchgeführt wird.

Wie funktioniert die Zwangsvollstreckung im Unterhaltsrecht?

Im deutschen Unterhaltsrecht spielt die Zwangsvollstreckung eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ausstehende Unterhaltszahlungen durchzusetzen. Diese rechtlichen Maßnahmen sind notwendig, um sicherzustellen, dass Unterhaltspflichtige ihren Verpflichtungen nachkommen. In diesem Artikel erläutern wir die genauen Abläufe und Mechanismen, die bei der Zwangsvollstreckung im Unterhaltsrecht eine Rolle spielen.

Die Zwangsvollstreckung ist ein rechtlicher Prozess, der es Gläubigern ermöglicht, durch staatliche Intervention ausstehende Zahlungen einzutreiben. Dies geschieht in der Regel, wenn der Unterhaltspflichtige seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Der erste Schritt in diesem Prozess ist der Vollstreckungsbescheid, der vom Gläubiger beantragt wird. Dieser Bescheid ist eine gerichtliche Anordnung, die dem Gläubiger das Recht gibt, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten.

Nachdem der Vollstreckungsbescheid erlassen wurde, kann der Gläubiger verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die ausstehenden Zahlungen zu erhalten. Zu den gängigsten Methoden gehören:

- Sachpfändung: Hierbei werden bewegliche Vermögenswerte des Schuldners beschlagnahmt. Diese können beispielsweise Möbel oder Fahrzeuge sein, die dann versteigert werden, um die Schulden zu begleichen.

- Kontopfändung: Diese Methode erlaubt es dem Gläubiger, auf die Bankkonten des Schuldners zuzugreifen. Ein Teil des Geldes auf dem Konto kann eingefroren und zur Begleichung der Schulden verwendet werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Zwangsvollstreckung im Unterhaltsrecht sind die Rechte des Unterhaltspflichtigen. Auch wenn der Schuldner in Verzug ist, hat er Rechte, die im Rahmen der Zwangsvollstreckung gewahrt werden müssen. Dazu gehört beispielsweise das Recht auf eine angemessene Lebensführung, was bedeutet, dass nicht sämtliche Einkünfte gepfändet werden dürfen.

Die Zwangsvollstreckung kann auch erhebliche finanzielle Belastungen für den Unterhaltspflichtigen mit sich bringen. Neben den ausstehenden Zahlungen können zusätzliche Kosten und Gebühren anfallen, die die finanzielle Situation des Schuldners weiter verschärfen. Dazu zählen beispielsweise Gerichtskosten und Gebühren für den Gerichtsvollzieher.

Zusätzlich zu den finanziellen Folgen können auch rechtliche Konsequenzen entstehen. Der Unterhaltspflichtige hat die Möglichkeit, gegen den Vollstreckungsbescheid Einspruch zu erheben oder eine Stundung der Zahlungen zu beantragen, wenn er in einer finanziellen Notlage ist.

Insgesamt zeigt sich, dass die Zwangsvollstreckung im Unterhaltsrecht ein komplexer Prozess ist, der sowohl für Gläubiger als auch für Schuldner weitreichende Konsequenzen haben kann. Es ist wichtig, die genauen Abläufe und Rechte zu kennen, um die eigene Situation bestmöglich zu bewältigen.

Schritte der Zwangsvollstreckung

Die Zwangsvollstreckung ist ein komplexer rechtlicher Prozess, der es Gläubigern ermöglicht, ausstehende Forderungen durch staatliche Intervention einzutreiben. In diesem Artikel werden wir die ausführlich erläutern, um Gläubigern und Schuldnern ein besseres Verständnis für diesen Prozess zu vermitteln.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt in mehreren Schritten, beginnend mit dem Vollstreckungsbescheid. Jeder Schritt hat seine eigene Bedeutung und ist entscheidend für den Erfolg der Zwangsvollstreckung.

- 1. Vollstreckungsbescheid beantragen: Der erste Schritt besteht darin, einen Vollstreckungsbescheid beim zuständigen Gericht zu beantragen. Dieser Bescheid ist eine gerichtliche Anordnung, die dem Gläubiger das Recht gibt, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Um einen Vollstreckungsbescheid zu erhalten, muss der Gläubiger nachweisen, dass eine Forderung besteht und diese nicht beglichen wurde.

- 2. Zustellung des Vollstreckungsbescheids: Nach Erteilung des Vollstreckungsbescheids wird dieser dem Schuldner zugestellt. Die Zustellung ist entscheidend, da der Schuldner über seine Schulden informiert werden muss und die Möglichkeit haben sollte, darauf zu reagieren.

- 3. Durchführung der Zwangsvollstreckung: Sobald der Vollstreckungsbescheid zugestellt ist, kann die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden. Hierbei gibt es verschiedene Methoden, die Gläubiger nutzen können, um ihre Forderungen einzutreiben. Dazu gehören die Sachpfändung, bei der bewegliches Vermögen des Schuldners beschlagnahmt wird, und die Kontopfändung, bei der auf die Konten des Schuldners zugegriffen wird.

- 4. Verwertung der gepfändeten Gegenstände: Nach der Pfändung erfolgt die Verwertung der beschlagnahmten Gegenstände. Dies kann durch öffentliche Versteigerungen oder den Verkauf an Dritte geschehen. Der Erlös wird dann verwendet, um die ausstehenden Forderungen zu begleichen.

- 5. Abschluss der Zwangsvollstreckung: Der letzte Schritt besteht darin, die Zwangsvollstreckung abzuschließen, sobald die Forderung beglichen ist oder keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich sind. Der Gläubiger erhält dann eine Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens.

Die Schritte der Zwangsvollstreckung sind klar strukturiert, jedoch können sie je nach Einzelfall variieren. Es ist wichtig, dass sowohl Gläubiger als auch Schuldner ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieses Prozesses kennen. Ein rechtzeitiges Handeln kann für beide Parteien entscheidend sein, um die finanziellen und rechtlichen Konsequenzen der Zwangsvollstreckung zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zwangsvollstreckung ein wichtiger Bestandteil des deutschen Rechtssystems ist, der es Gläubigern ermöglicht, ihre Ansprüche durchzusetzen. Indem man die einzelnen Schritte versteht, kann man besser auf die Herausforderungen reagieren, die eine Zwangsvollstreckung mit sich bringen kann.

Vollstreckungsbescheid beantragen

Ein Vollstreckungsbescheid ist ein zentrales Instrument im deutschen Rechtssystem, das es Gläubigern ermöglicht, ausstehende Forderungen durch staatliche Zwangsvollstreckung durchzusetzen. In diesem Artikel werden wir ausführlich erklären, wie man einen Vollstreckungsbescheid beantragen kann, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und welche Schritte dabei zu beachten sind.

Ein Vollstreckungsbescheid ist eine gerichtliche Anordnung, die es dem Gläubiger erlaubt, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten, um seine Forderungen durchzusetzen. Dieser Bescheid wird in der Regel im Rahmen eines Mahnverfahrens erlassen, wenn der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Der Vollstreckungsbescheid hat die gleiche rechtliche Wirkung wie ein Urteil und kann daher zur Zwangsvollstreckung führen.

Der Antrag auf einen Vollstreckungsbescheid erfolgt in mehreren Schritten:

- Schritt 1: Mahnantrag stellen – Zuerst muss der Gläubiger einen Mahnantrag beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Dieser Antrag kann schriftlich oder online über das Mahngericht eingereicht werden.

- Schritt 2: Prüfung des Antrags – Das Gericht prüft den Antrag auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Fehlen Informationen oder Unterlagen, kann das Gericht den Antrag zurückweisen.

- Schritt 3: Erlass des Vollstreckungsbescheids – Wenn der Antrag genehmigt wird, erlässt das Gericht den Vollstreckungsbescheid. Dieser wird dem Schuldner zugestellt.

- Schritt 4: Widerspruchsfrist – Der Schuldner hat die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen Widerspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einzulegen. Erfolgt kein Widerspruch, wird der Bescheid rechtskräftig.

Für den Antrag auf einen Vollstreckungsbescheid benötigt der Gläubiger folgende Unterlagen:

- Nachweis der Forderung (z.B. Rechnungen, Verträge)

- Angaben zum Schuldner (Name, Adresse, Geburtsdatum)

- Begründung der Forderung

Die Kosten für den Antrag auf einen Vollstreckungsbescheid richten sich nach dem Streitwert der Forderung. In der Regel fallen Gerichtskosten an, die im Voraus gezahlt werden müssen. Diese Kosten können im Rahmen der Zwangsvollstreckung vom Schuldner zurückgefordert werden, wenn der Gläubiger erfolgreich ist.

Der Antrag auf einen Vollstreckungsbescheid ist ein wichtiger Schritt für Gläubiger, um ausstehende Forderungen durchzusetzen. Es ist entscheidend, die richtigen Schritte zu befolgen und alle erforderlichen Unterlagen einzureichen, um den Prozess reibungslos zu gestalten. Bei Unsicherheiten kann es ratsam sein, rechtlichen Rat einzuholen, um die besten Erfolgschancen zu gewährleisten.

Durchführung der Zwangsvollstreckung

Die ist ein entscheidender Prozess im deutschen Rechtssystem, der es Gläubigern ermöglicht, ihre Ansprüche durchzusetzen. Nach dem Erhalt eines Vollstreckungsbescheids können verschiedene Methoden angewendet werden, um die ausstehenden Zahlungen zu realisieren. In diesem Abschnitt werden wir die unterschiedlichen Verfahren und deren Funktionsweise detailliert erläutern.

Nach dem Erhalt des Vollstreckungsbescheids hat der Gläubiger das Recht, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Diese Maßnahmen sind darauf ausgelegt, die Forderungen des Gläubigers durch staatliche Intervention durchzusetzen. Der Vollstreckungsbescheid selbst ist ein wichtiges Dokument, das die rechtliche Grundlage für die folgenden Schritte bildet.

- Sachpfändung: Diese Methode beinhaltet die Beschlagnahme von beweglichem Vermögen des Schuldners. Der Gerichtsvollzieher kann Wertgegenstände wie Möbel oder Fahrzeuge pfänden, um die Schulden zu begleichen.

- Kontopfändung: Hierbei wird das Bankkonto des Schuldners gesperrt, wodurch der Gläubiger auf die Guthaben zugreifen kann. Dies ist eine häufige Methode, die oft schnell zu Ergebnissen führt.

- Gehalts- oder Lohnpfändung: Bei dieser Form wird ein Teil des Einkommens des Schuldners direkt an den Gläubiger überwiesen. Dies geschieht in der Regel durch eine Anordnung an den Arbeitgeber.

Die Durchführung der Zwangsvollstreckung erfolgt in mehreren Schritten:

- Beantragung der Zwangsvollstreckung: Der Gläubiger muss einen Antrag auf Zwangsvollstreckung beim zuständigen Vollstreckungsgericht einreichen.

- Vollstreckungsankündigung: Der Schuldner wird über die bevorstehenden Maßnahmen informiert, was ihm die Möglichkeit gibt, die Schulden zu begleichen.

- Durchführung der Pfändung: Ein Gerichtsvollzieher wird beauftragt, die Pfändung durchzuführen. Dies kann je nach Art der Zwangsvollstreckung unterschiedlich ablaufen.

Es ist wichtig zu beachten, dass auch Schuldner Rechte haben. Sie können beispielsweise gegen die Zwangsvollstreckung Einspruch erheben oder die Unbilligkeit der Maßnahmen anfechten. Darüber hinaus haben sie das Recht, Informationen über die durchgeführten Maßnahmen zu erhalten und gegebenenfalls eine Stundung der Zahlungen zu beantragen.

Für Schuldner ist es ratsam, frühzeitig rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um ihre Optionen zu verstehen. Eine offene Kommunikation mit dem Gläubiger kann ebenfalls hilfreich sein, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor es zu einer Zwangsvollstreckung kommt.

Rechte des Unterhaltspflichtigen

Unterhaltspflichtige stehen oft in einer schwierigen Lage, insbesondere wenn es um Zwangsvollstreckungsmaßnahmen geht. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass auch sie Rechte haben, die im Rahmen dieses Prozesses gewahrt werden müssen. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Rechte des Unterhaltspflichtigen beleuchten und deren Durchsetzung im Kontext der Zwangsvollstreckung analysieren.

Die Zwangsvollstreckung ist ein rechtlicher Prozess, der in vielen Fällen notwendig ist, um ausstehende Unterhaltszahlungen einzutreiben. Dennoch müssen die Rechte des Unterhaltspflichtigen respektiert werden, um eine gerechte Behandlung zu gewährleisten. Hier sind einige der wesentlichen Rechte, die Unterhaltspflichtige im Rahmen der Zwangsvollstreckung haben:

- Recht auf Information: Unterhaltspflichtige haben das Recht, über die gegen sie eingeleiteten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen informiert zu werden. Dies umfasst Informationen über den Vollstreckungsbescheid sowie über die Art der Zwangsvollstreckung.

- Recht auf Einwendungen: Sie können gegen den Vollstreckungsbescheid Einspruch erheben, wenn sie der Meinung sind, dass die Forderung unrechtmäßig ist oder dass sie nicht in der Lage sind, die geforderte Zahlung zu leisten.

- Recht auf eine angemessene Lebensführung: Bei der Zwangsvollstreckung muss darauf geachtet werden, dass dem Unterhaltspflichtigen genügend Mittel zur Verfügung stehen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Dies bedeutet, dass nicht alles Vermögen beschlagnahmt werden darf.

- Recht auf Stundung: In bestimmten Fällen können Unterhaltspflichtige eine Stundung der Zahlungen beantragen, wenn sie vorübergehend in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Die Durchsetzung dieser Rechte kann jedoch herausfordernd sein. Unterhaltspflichtige sollten sich daher über ihre Optionen und die entsprechenden rechtlichen Schritte informieren. Die Unterstützung durch einen Anwalt kann in vielen Fällen hilfreich sein, um die eigenen Rechte effektiv zu verteidigen und sicherzustellen, dass die Zwangsvollstreckung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unterhaltspflichtige nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben, die im Rahmen der Zwangsvollstreckung respektiert werden müssen. Es ist entscheidend, sich dieser Rechte bewusst zu sein, um in schwierigen finanziellen Situationen die bestmögliche Unterstützung und Verteidigung zu erhalten.

Welche Arten von Zwangsvollstreckung gibt es?

Die Zwangsvollstreckung ist ein wichtiges Instrument im deutschen Rechtssystem, das Gläubigern hilft, ihre Ansprüche durchzusetzen. Es gibt unterschiedliche Arten der Zwangsvollstreckung, die je nach den spezifischen Umständen und Vermögensverhältnissen des Schuldners angewendet werden können. In diesem Artikel geben wir einen umfassenden Überblick über die gängigsten Arten der Zwangsvollstreckung und deren Anwendung.- Sachpfändung

- Kontopfändung

- Lohnpfändung

- Immobilienpfändung

- Zwangsversteigerung

Die Sachpfändung ist eine der häufigsten Formen der Zwangsvollstreckung. Hierbei werden bewegliche Vermögenswerte des Schuldners beschlagnahmt. Dies kann alles von Möbeln bis hin zu Fahrzeugen umfassen. Der Prozess beginnt in der Regel mit einem Vollstreckungsbescheid, der dem Gläubiger das Recht gibt, die Pfändung durchzuführen. Die Pfändung erfolgt durch einen Gerichtsvollzieher, der die Vermögenswerte des Schuldners in Augenschein nimmt und diese gegebenenfalls beschlagnahmt.

Eine Kontopfändung ermöglicht es Gläubigern, auf die Bankkonten des Schuldners zuzugreifen und ausstehende Beträge einzuziehen. Diese Art der Zwangsvollstreckung ist besonders effektiv, da sie in der Regel schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann. Der Gläubiger muss jedoch nachweisen, dass ein Vollstreckungsbescheid vorliegt, bevor die Pfändung des Kontos beantragt werden kann.

Die Lohnpfändung ist eine weitere gängige Methode, bei der ein Teil des Einkommens des Schuldners direkt vom Arbeitgeber einbehalten wird. Dies geschieht in der Regel, um regelmäßige Zahlungen an den Gläubiger sicherzustellen. Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, die Pfändung durchzuführen, sobald er darüber informiert wird. Hierbei gibt es jedoch gesetzliche Grenzen, wie viel vom Lohn einbehalten werden darf.

Die Immobilienpfändung ist eine weniger häufige, aber sehr effektive Form der Zwangsvollstreckung. Sie betrifft unbewegliches Vermögen, wie z.B. Häuser oder Grundstücke. Im Falle einer Pfändung wird das Eigentum des Schuldners belastet, was bedeutet, dass der Gläubiger im Falle eines Verkaufs der Immobilie bevorzugt behandelt wird. Diese Art der Zwangsvollstreckung kann jedoch langwierig und kompliziert sein und erfordert oft gerichtliche Verfahren.

Die Zwangsversteigerung ist der letzte Schritt, der bei der Immobilienpfändung erfolgt. Hierbei wird die Immobilie öffentlich versteigert, um den Gläubiger zu befriedigen. Der Erlös aus der Versteigerung wird dann verwendet, um die Schulden des Schuldners zu begleichen. Dies kann für den Schuldner erhebliche finanzielle und emotionale Folgen haben, da er sein Zuhause verlieren kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zwangsvollstreckung verschiedene Formen annehmen kann, die jeweils spezifische rechtliche Rahmenbedingungen und Verfahren erfordern. Es ist wichtig, dass sowohl Gläubiger als auch Schuldner sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sind, um mögliche rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Sachpfändung

Die Sachpfändung ist ein zentraler Bestandteil der Zwangsvollstreckung, der es Gläubigern ermöglicht, auf das bewegliche Vermögen des Schuldners zuzugreifen. Diese Maßnahme wird häufig eingesetzt, wenn der Schuldner seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt. In diesem Abschnitt erläutern wir den Prozess der Sachpfändung, die rechtlichen Grundlagen sowie die Rechte des Schuldners.

Die Sachpfändung ist eine Form der Zwangsvollstreckung, bei der bewegliche Sachen des Schuldners beschlagnahmt werden. Dies kann alles umfassen, von Möbeln über Fahrzeuge bis hin zu Wertgegenständen. Die rechtlichen Grundlagen für die Sachpfändung sind im Gesetz über die Zwangsvollstreckung (ZVG) festgelegt. Der Gläubiger muss zunächst einen Vollstreckungsbescheid erwirken, um die Zwangsvollstreckung einleiten zu können.

Der Prozess der Sachpfändung erfolgt in mehreren Schritten:

- Vollstreckungsbescheid beantragen: Der Gläubiger muss beim zuständigen Gericht einen Vollstreckungsbescheid beantragen, der die Grundlage für die Zwangsvollstreckung bildet.

- Pfändungsankündigung: Nach Erhalt des Vollstreckungsbescheids wird der Schuldner über die bevorstehende Pfändung informiert.

- Durchführung der Pfändung: Ein Gerichtsvollzieher wird beauftragt, die Pfändung durchzuführen. Er hat das Recht, in die Wohnung des Schuldners zu gelangen und die pfändbaren Gegenstände zu beschlagnahmen.

Der Schuldner hat im Rahmen der Sachpfändung bestimmte Rechte, die gewahrt werden müssen. Dazu gehören:

- Widerspruch: Der Schuldner kann gegen die Pfändung Widerspruch einlegen, wenn er der Meinung ist, dass die Pfändung unrechtmäßig ist.

- Unpfändbare Gegenstände: Bestimmte Gegenstände sind von der Pfändung ausgeschlossen, wie z.B. notwendige Haushaltsgegenstände oder Berufswerkzeuge.

Die Sachpfändung kann erhebliche folgen für den Schuldner haben. Neben dem Verlust von Eigentum kann dies auch zu einer Verschlechterung der finanziellen Situation führen. Zudem kann die öffentliche Bekanntheit der Pfändung das Ansehen des Schuldners beeinträchtigen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich gegen eine Sachpfändung zu wehren:

- Rechtsmittel einlegen: Der Schuldner kann gegen den Vollstreckungsbescheid Rechtsmittel einlegen und versuchen, die Pfändung zu stoppen.

- Verhandlungen mit dem Gläubiger: Oftmals kann eine Einigung mit dem Gläubiger erzielt werden, um die Pfändung zu vermeiden oder zu reduzieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sachpfändung ein komplexer Prozess ist, der sowohl für Gläubiger als auch für Schuldner erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen hat. Es ist wichtig, sich über die eigenen Rechte und Möglichkeiten zu informieren, um angemessen reagieren zu können.

Kontopfändung

Die ist ein bedeutendes Instrument im deutschen Zwangsvollstreckungsrecht, das es Gläubigern ermöglicht, auf die Konten von Schuldnern zuzugreifen, um ausstehende Zahlungen zu sichern. Diese Maßnahme kann erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Schuldners haben, weshalb es wichtig ist, die Funktionsweise und die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Zwangsvollstreckungsform zu verstehen.

Die Kontopfändung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst muss der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid beantragen, der ihm das Recht gibt, die Zwangsvollstreckung einzuleiten. Sobald dieser Bescheid erlassen ist, kann der Gläubiger die Pfändung beim zuständigen Gericht beantragen.

- Der Gläubiger muss einen vollstreckbaren Titel besitzen, z.B. ein Urteil oder einen Vollstreckungsbescheid.

- Die Forderung muss fällig und einredefrei sein.

- Der Schuldner muss über ein Bankkonto verfügen, das pfändbar ist.

In Deutschland können verschiedene Arten von Konten gepfändet werden, darunter:

- Girokonten

- Sparbücher

- Depotkonten

Allerdings gibt es auch Schutzvorschriften, die sicherstellen, dass ein gewisser Betrag auf dem Konto des Schuldners verbleibt, um dessen Existenzminimum zu sichern.

Nach dem Antrag auf Kontopfändung wird das entsprechende Bankinstitut informiert und muss die Pfändung umsetzen. Dies geschieht in der Regel durch eine Mitteilung an den Schuldner, dass eine Pfändung erfolgt ist. Die Bank ist verpflichtet, die verfügbaren Mittel des Schuldners bis zur Höhe der Forderung einzufrieren.

Schuldner haben auch Rechte, die im Rahmen der Kontopfändung gewahrt werden müssen. Dazu gehört das Recht auf:

- Information über die Pfändung

- Einlegung von Widerspruch gegen die Pfändung

- Beantragung von Schutzmaßnahmen, um das Existenzminimum zu sichern

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich gegen eine Kontopfändung zu wehren. Eine der effektivsten Methoden ist die Einlegung eines Widerspruchs gegen den Vollstreckungsbescheid. Zudem kann der Schuldner die Stundung der Zahlungen beantragen oder mit dem Gläubiger eine Ratenzahlung vereinbaren.

Die Kontopfändung ist ein komplexer Prozess mit weitreichenden Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Schuldners. Es ist entscheidend, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen und gegebenenfalls rechtzeitig zu handeln, um die eigenen Rechte zu wahren.

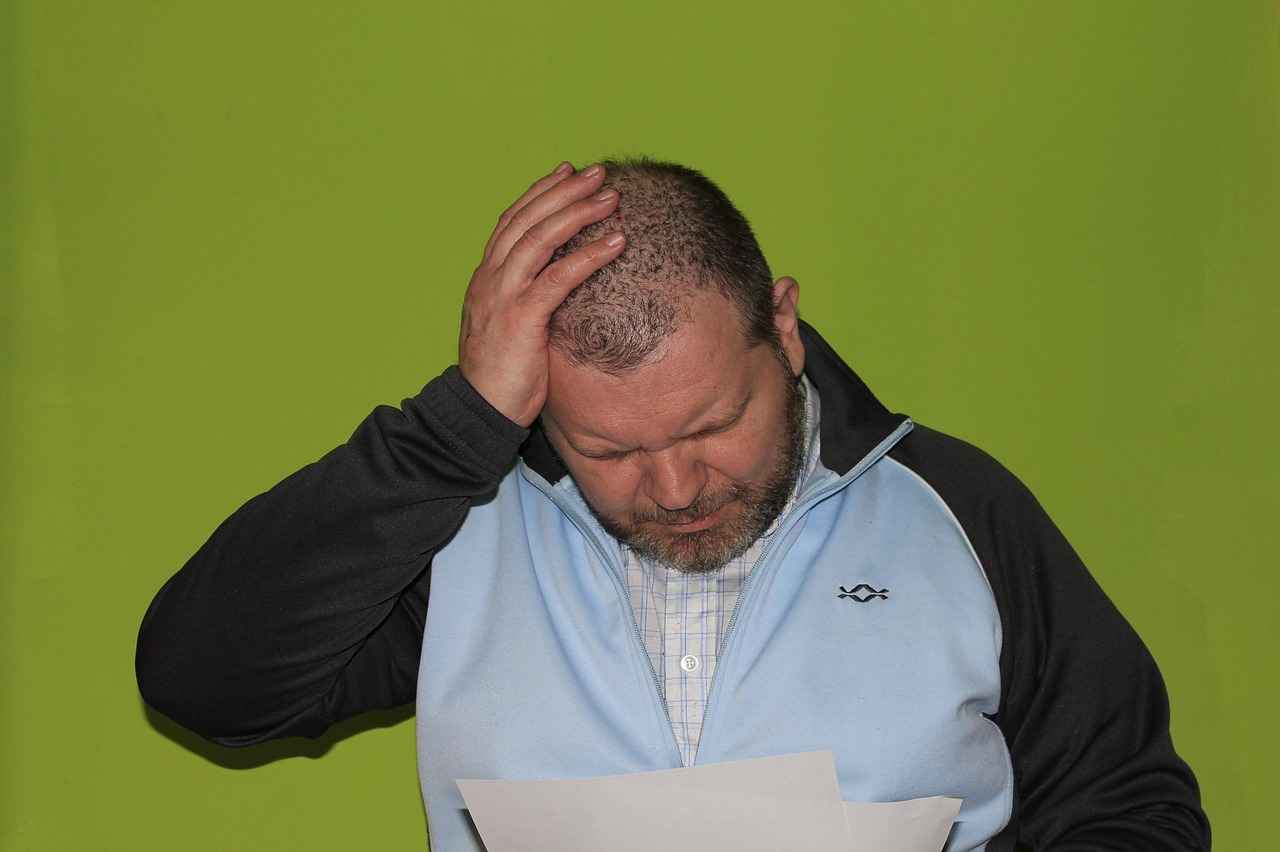

Welche Folgen hat die Zwangsvollstreckung für den Unterhaltspflichtigen?

Die Zwangsvollstreckung kann für Unterhaltspflichtige weitreichende und oft belastende Konsequenzen haben. Diese rechtlichen Maßnahmen sind nicht nur eine Reaktion auf ausstehende Zahlungen, sondern sie können auch das gesamte Leben des Schuldners erheblich beeinflussen. In diesem Artikel werden die finanziellen und rechtlichen Folgen der Zwangsvollstreckung detailliert untersucht.

Finanzielle Belastungen durch Zwangsvollstreckung

Die finanziellen Konsequenzen einer Zwangsvollstreckung sind oft sofort spürbar. Zu den häufigsten finanziellen Belastungen gehören:

- Zusätzliche Kosten: Bei einer Zwangsvollstreckung fallen Gerichtskosten, Anwaltsgebühren und weitere Verwaltungskosten an, die den finanziellen Druck auf den Schuldner erhöhen.

- Pfändung von Einkommen: Ein Teil des Einkommens kann gepfändet werden, was zu einem spürbaren Rückgang des monatlichen verfügbaren Einkommens führt. Dies kann die Lebensqualität des Schuldners stark beeinträchtigen.

- Vermögensverluste: Sachpfändungen können dazu führen, dass wertvolle Besitztümer, wie Möbel oder Fahrzeuge, beschlagnahmt werden, was nicht nur finanziellen Verlust, sondern auch emotionale Belastungen mit sich bringt.

Die kumulierten finanziellen Belastungen können dazu führen, dass der Unterhaltspflichtige in eine Schuldenfalle gerät, aus der er nur schwer entkommen kann.

Rechtliche Konsequenzen der Zwangsvollstreckung

Neben den finanziellen Auswirkungen hat die Zwangsvollstreckung auch rechtliche Konsequenzen. Diese können umfassen:

- Einträge in das Schuldnerverzeichnis: Eine Zwangsvollstreckung kann zu einem Eintrag im Schuldnerverzeichnis führen, was die Kreditwürdigkeit des Schuldners erheblich beeinträchtigt.

- Rechtsstreitigkeiten: Der Unterhaltspflichtige kann gezwungen sein, gegen die Zwangsvollstreckung rechtlich vorzugehen, was zusätzliche Kosten und Stress verursacht.

- Verlust von Sozialleistungen: In einigen Fällen kann die Zwangsvollstreckung auch Auswirkungen auf staatliche Unterstützungsleistungen haben, die der Schuldner möglicherweise erhält.

Die rechtlichen Herausforderungen, die mit einer Zwangsvollstreckung verbunden sind, können den Schuldner in eine noch schwierigere Lage bringen, da er sich nicht nur um die Rückzahlung von Schulden kümmern muss, sondern auch um die Bewältigung der rechtlichen Folgen.

Psychologische Auswirkungen auf den Unterhaltspflichtigen

Die psychologischen Auswirkungen einer Zwangsvollstreckung sind nicht zu unterschätzen. Viele Unterhaltspflichtige berichten von:

- Stress und Angst: Die ständige Sorge um finanzielle Engpässe und rechtliche Probleme kann zu erheblichem Stress und Angstzuständen führen.

- Soziale Isolation: Die Scham über finanzielle Schwierigkeiten kann dazu führen, dass Betroffene sich von Freunden und Familie zurückziehen.

- Verschlechterung der Lebensqualität: Die ständige Belastung durch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen kann die Lebensqualität erheblich mindern und zu gesundheitlichen Problemen führen.

Die psychologischen Folgen können langfristige Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Lebensführung des Unterhaltspflichtigen haben.

Praktische Tipps zur Bewältigung der Situation

Für Unterhaltspflichtige, die von einer Zwangsvollstreckung betroffen sind, gibt es einige Strategien, um die Situation zu bewältigen:

- Rechtliche Beratung: Es ist ratsam, sich von einem Anwalt beraten zu lassen, um die besten Schritte zur Verteidigung gegen die Zwangsvollstreckung zu ermitteln.

- Finanzielle Planung: Eine detaillierte Analyse der finanziellen Situation kann helfen, Ausgaben zu reduzieren und einen Plan zur Schuldenbewältigung zu entwickeln.

- Emotionale Unterstützung: Der Austausch mit Freunden, Familie oder einem Therapeuten kann helfen, die psychologischen Belastungen zu bewältigen.

Die Zwangsvollstreckung ist eine ernsthafte Angelegenheit, die nicht nur finanzielle, sondern auch rechtliche und psychologische Folgen für den Unterhaltspflichtigen hat. Eine proaktive Herangehensweise kann helfen, die Auswirkungen zu minimieren und einen Weg aus der finanziellen Krise zu finden.

Finanzielle Belastungen

Die Zwangsvollstreckung kann für viele Schuldner eine belastende Erfahrung sein. Insbesondere die finanziellen Belastungen, die mit diesem Prozess einhergehen, können erheblich sein. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Kosten und Gebühren beleuchten, die während der Zwangsvollstreckung anfallen können, und welche Auswirkungen diese auf den Schuldner haben.

Die Zwangsvollstreckung bringt eine Vielzahl von Kosten mit sich, die den Schuldner zusätzlich belasten können. Zu den häufigsten Kosten gehören:

- Gerichtskosten: Diese Kosten fallen an, wenn ein Vollstreckungsbescheid beantragt wird. Je nach Streitwert können diese Gebühren variieren.

- Kosten für den Gerichtsvollzieher: Der Gerichtsvollzieher erhebt Gebühren für seine Tätigkeit, die in der Regel gesetzlich festgelegt sind. Diese Kosten können schnell ansteigen, insbesondere wenn mehrere Besuche erforderlich sind.

- Transport- und Lagerkosten: Im Falle einer Sachpfändung können zusätzliche Kosten für den Transport und die Lagerung von beschlagnahmten Gegenständen anfallen.

- Inkassokosten: Wenn ein Inkassounternehmen eingeschaltet wird, können weitere Gebühren entstehen, die der Schuldner übernehmen muss.

Die finanziellen Belastungen durch die Zwangsvollstreckung können zu einer massiven Belastung für den Schuldner führen. Oftmals haben diese Kosten zur Folge, dass der Schuldner in eine noch tiefere finanzielle Krise gerät. Hier sind einige der möglichen Auswirkungen:

- Verschuldung: Die zusätzlichen Kosten können dazu führen, dass der Schuldner neue Schulden aufnehmen muss, um bestehende Verbindlichkeiten zu begleichen.

- Lebensstandard: Viele Schuldner müssen ihren Lebensstandard drastisch senken, um die Zwangsvollstreckungskosten zu decken, was zu einem erheblichen psychischen Druck führen kann.

- Rechtliche Probleme: Wenn die Kosten nicht beglichen werden, kann dies zu weiteren rechtlichen Schritten und einer Eskalation der Situation führen.

Es gibt einige Strategien, die Schuldner anwenden können, um die finanziellen Belastungen durch die Zwangsvollstreckung zu minimieren:

- Verhandlung mit Gläubigern: Oftmals sind Gläubiger bereit, über Ratenzahlungen oder Vergleiche zu verhandeln, um die finanzielle Belastung zu verringern.

- Rechtsberatung: Eine professionelle Rechtsberatung kann helfen, die besten Schritte zu planen und möglicherweise die Kosten der Zwangsvollstreckung zu reduzieren.

- Stundungsanträge: In bestimmten Fällen kann der Schuldner einen Antrag auf Stundung der Zahlungen stellen, um finanziellen Spielraum zu gewinnen.

Insgesamt ist es wichtig, dass Schuldner sich der finanziellen Belastungen bewusst sind, die mit der Zwangsvollstreckung verbunden sind, und proaktive Schritte unternehmen, um ihre Situation zu verbessern. Durch rechtzeitige Maßnahmen und eine offene Kommunikation mit Gläubigern können viele der negativen Auswirkungen gemildert werden.

Rechtliche Konsequenzen

Die Zwangsvollstreckung ist nicht nur ein finanzieller Druck für den Unterhaltspflichtigen, sondern kann auch weitreichende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. In diesem Abschnitt beleuchten wir die möglichen rechtlichen Schritte, die ein Unterhaltspflichtiger ergreifen kann, um sich gegen die Zwangsvollstreckung zu wehren und seine Rechte zu wahren.

- Einwendung gegen den Vollstreckungsbescheid: Der erste Schritt, den ein Unterhaltspflichtiger unternehmen kann, ist die Einlegung einer Einwendung gegen den Vollstreckungsbescheid. Dies ist ein formeller Prozess, bei dem der Schuldner darlegen kann, warum die Zwangsvollstreckung nicht rechtmäßig ist. Die Frist für die Einlegung dieser Einwendung beträgt in der Regel zwei Wochen nach Zustellung des Bescheids. Es ist wichtig, alle relevanten Beweise und Argumente vorzulegen, um die Erfolgschancen zu erhöhen.

- Rechtsmittel einlegen: Sollte die Einwendung abgelehnt werden, hat der Unterhaltspflichtige das Recht, Rechtsmittel einzulegen. Hierbei kann es sich um eine Berufung oder eine Revision handeln, abhängig von der jeweiligen Situation und dem Gericht, das den Fall behandelt. Diese Schritte sind komplex und erfordern oft die Unterstützung eines Rechtsanwalts, um die besten Erfolgsaussichten zu gewährleisten.

- Stundung der Zahlungen: In bestimmten Fällen kann der Unterhaltspflichtige eine Stundung der Zahlungen beantragen. Dies ist besonders relevant, wenn der Schuldner nachweisen kann, dass er vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten hat. Ein solcher Antrag muss gut begründet sein und sollte idealerweise von einem Finanznachweis begleitet werden.

- Verhandlung mit dem Gläubiger: Eine direkte Verhandlung mit dem Gläubiger kann ebenfalls eine Lösung sein. Oftmals sind Gläubiger bereit, Zahlungspläne oder andere Vereinbarungen zu treffen, um eine Zwangsvollstreckung zu vermeiden. Diese Verhandlungen sollten jedoch schriftlich festgehalten werden, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

- Rechtsschutzversicherung: In einigen Fällen kann eine Rechtsschutzversicherung die Kosten für die rechtliche Vertretung im Rahmen der Zwangsvollstreckung decken. Es ist ratsam, die Bedingungen der Versicherungspolice zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Versicherungsschutz auch für solche Fälle gilt.

Die rechtlichen Schritte, die ein Unterhaltspflichtiger im Falle einer Zwangsvollstreckung ergreifen kann, sind vielfältig und sollten gut durchdacht sein. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die besten Optionen zu evaluieren und die eigenen Rechte zu schützen. Die Zwangsvollstreckung ist ein ernstes Thema, das nicht nur finanzielle, sondern auch rechtliche Herausforderungen mit sich bringt, die sorgfältig behandelt werden müssen.

Wie kann man sich gegen eine Zwangsvollstreckung wehren?

In der heutigen rechtlichen Landschaft ist es für Unterhaltspflichtige von entscheidender Bedeutung, sich über die Möglichkeiten zu informieren, die ihnen zur Verfügung stehen, um sich gegen eine Zwangsvollstreckung zu wehren. Zwangsvollstreckung kann erhebliche Auswirkungen auf das finanzielle Wohlbefinden und die Lebensqualität eines Schuldners haben. Daher ist es wichtig zu verstehen, welche Strategien zur Verteidigung existieren und wie man diese effektiv einsetzen kann.

Eine der ersten und effektivsten Möglichkeiten für Unterhaltspflichtige, sich gegen eine Zwangsvollstreckung zu wehren, besteht darin, Einwendungen gegen den Vollstreckungsbescheid zu erheben. Dieser Bescheid ist eine gerichtliche Anordnung, die es dem Gläubiger ermöglicht, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Wenn der Unterhaltspflichtige der Meinung ist, dass die Forderung unrechtmäßig oder überhöht ist, kann er innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheids Widerspruch einlegen.

Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen und sollte die Gründe darlegen, warum der Unterhaltspflichtige die Forderung nicht anerkennt. Es ist ratsam, Beweise oder Dokumente beizufügen, die die eigene Position unterstützen. Ein erfolgreicher Widerspruch kann dazu führen, dass die Zwangsvollstreckung ausgesetzt wird, bis die Angelegenheit geklärt ist.

In bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, eine Stundung der Zahlungen zu beantragen. Dies ist besonders relevant, wenn der Unterhaltspflichtige vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten hat, die es ihm unmöglich machen, die geforderten Zahlungen rechtzeitig zu leisten. Um eine Stundung zu beantragen, muss der Schuldner einen entsprechenden Antrag bei dem zuständigen Gericht einreichen.

Der Antrag sollte eine detaillierte Darstellung der finanziellen Situation des Unterhaltspflichtigen enthalten, einschließlich Einkommensnachweisen und Ausgaben. Wenn das Gericht die Stundung genehmigt, wird die Zwangsvollstreckung für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt. Dies gibt dem Unterhaltspflichtigen die Möglichkeit, seine finanziellen Angelegenheiten zu regeln, ohne dass sofortige rechtliche Konsequenzen drohen.

Ein weiterer Ansatz zur Abwehr einer Zwangsvollstreckung ist die Führung von Vergleichsverhandlungen mit dem Gläubiger. Oftmals sind Gläubiger bereit, sich auf einen Vergleich zu einigen, insbesondere wenn der Schuldner in einer schwierigen finanziellen Lage ist. Ein Vergleich kann in Form einer Reduzierung der Schulden oder einer Ratenzahlung erfolgen.

Es ist wichtig, in diesen Verhandlungen transparent und ehrlich über die eigene finanzielle Situation zu kommunizieren. Ein schriftlicher Vergleich sollte immer festgehalten werden, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Durch einen Vergleich kann der Unterhaltspflichtige möglicherweise die Zwangsvollstreckung ganz vermeiden oder zumindest die Bedingungen der Rückzahlung erleichtern.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen rund um die Zwangsvollstreckung sind komplex. Daher kann die Beratung durch einen Anwalt von großem Vorteil sein. Ein erfahrener Anwalt kann die individuelle Situation des Unterhaltspflichtigen analysieren und maßgeschneiderte Empfehlungen geben. Er kann auch bei der Erstellung von Widersprüchen oder Anträgen helfen und sicherstellen, dass alle rechtlichen Fristen eingehalten werden.

Darüber hinaus kann der Anwalt den Unterhaltspflichtigen über seine Rechte und Pflichten aufklären und ihn in Verhandlungen mit dem Gläubiger unterstützen. Eine professionelle rechtliche Begleitung kann oft den Unterschied zwischen einer erfolgreichen Verteidigung und einer ungerechtfertigten Zwangsvollstreckung ausmachen.

Unterhaltspflichtige haben auch die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Art der Zwangsvollstreckung einzulegen. Es gibt verschiedene Methoden der Zwangsvollstreckung, wie z.B. die Sachpfändung oder Kontopfändung. Wenn der Schuldner der Meinung ist, dass die gewählte Methode unverhältnismäßig oder unangemessen ist, kann er rechtliche Schritte einleiten, um diese zu hinterfragen.

Ein solcher Widerspruch muss ebenfalls schriftlich und fristgerecht beim zuständigen Gericht eingereicht werden. Hierbei ist es wichtig, die spezifischen Gründe für den Widerspruch klar darzulegen. Ein erfolgreicher Widerspruch kann dazu führen, dass die Zwangsvollstreckung gestoppt oder die Methode geändert wird, was dem Unterhaltspflichtigen erheblich helfen kann.

Einwendung gegen den Vollstreckungsbescheid

In der heutigen rechtlichen Landschaft ist es für Unterhaltspflichtige von entscheidender Bedeutung, ihre Rechte zu kennen und zu verstehen, wie sie sich gegen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zur Wehr setzen können. Eine der effektivsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die . In diesem Artikel erklären wir die Schritte, die erforderlich sind, um eine solche Einwendung erfolgreich einzureichen, und beleuchten die damit verbundenen rechtlichen Aspekte.

Ein Vollstreckungsbescheid ist ein gerichtliches Dokument, das es einem Gläubiger ermöglicht, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen Schuldner einzuleiten. Dieser Bescheid wird erlassen, wenn eine Forderung rechtlich anerkannt ist und der Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Der Vollstreckungsbescheid ist ein wichtiges Instrument für Gläubiger, um ausstehende Zahlungen einzutreiben.

Die Einwendung gegen einen Vollstreckungsbescheid muss innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen, die in der Regel zwei Wochen beträgt. Um eine Einwendung einzureichen, müssen folgende Schritte beachtet werden:

- Prüfung des Vollstreckungsbescheids: Überprüfen Sie den Bescheid auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Achten Sie darauf, ob alle relevanten Informationen enthalten sind.

- Formulierung der Einwendung: Die Einwendung sollte schriftlich erfolgen und die Gründe darlegen, warum der Vollstreckungsbescheid angefochten wird. Dies kann auf fehlerhaften Informationen oder auf der Unrechtmäßigkeit der Forderung basieren.

- Einreichung der Einwendung: Senden Sie die Einwendung an das zuständige Gericht, das den Vollstreckungsbescheid erlassen hat. Achten Sie darauf, alle erforderlichen Unterlagen beizufügen.

Es gibt verschiedene Gründe, die für eine Einwendung gegen einen Vollstreckungsbescheid geltend gemacht werden können:

- Fehlerhafte Forderungen: Wenn die Forderung unrechtmäßig oder überhöht ist, kann dies ein Grund für eine Einwendung sein.

- Verjährung: Wenn die Forderung bereits verjährt ist, ist eine Einwendung ebenfalls möglich.

- Unzureichende Informationen: Falls der Gläubiger nicht ausreichend Informationen bereitgestellt hat, um die Forderung zu stützen, kann dies ebenfalls angefochten werden.

Nach der Einreichung der Einwendung wird das Gericht die vorgebrachten Gründe prüfen. Es kann zu einer mündlichen Verhandlung kommen, bei der beide Parteien ihre Argumente darlegen können. Das Gericht entscheidet anschließend, ob die Einwendung stattgegeben wird oder nicht. Im Falle einer Ablehnung bleibt der Vollstreckungsbescheid in Kraft, während eine Annahme zur Aufhebung des Bescheids führt.

Es ist ratsam, sich rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen, insbesondere wenn es um komplexe Forderungen oder rechtliche Auseinandersetzungen geht. Ein Anwalt kann dabei helfen, die Einwendung korrekt zu formulieren und die besten Strategien zur Verteidigung zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einwendung gegen einen Vollstreckungsbescheid eine wichtige Möglichkeit für Unterhaltspflichtige darstellt, sich gegen unrechtmäßige Forderungen zur Wehr zu setzen. Durch die Kenntnis der richtigen Verfahren und der relevanten rechtlichen Grundlagen können Schuldner ihre Rechte effektiv schützen.

Stundung der Zahlungen

In der heutigen finanziellen Landschaft stehen viele Unterhaltspflichtige vor der Herausforderung, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. In bestimmten Fällen kann eine beantragt werden, um vorübergehende finanzielle Engpässe zu überbrücken. In diesem Artikel erläutern wir die Bedingungen, unter denen eine Stundung möglich ist, und wie der Antrag korrekt gestellt wird.

Eine Stundung ist eine rechtliche Vereinbarung, die es einem Schuldner ermöglicht, die Zahlung seiner Verbindlichkeiten für einen bestimmten Zeitraum zu verschieben. Dies kann in verschiedenen Situationen nützlich sein, insbesondere wenn der Unterhaltspflichtige vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten hat. Die Stundung bietet eine Atmungsphase, in der der Schuldner seine finanzielle Situation stabilisieren kann, ohne sofortige rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.

Die Möglichkeit, eine Stundung zu beantragen, hängt von mehreren Faktoren ab:

- Finanzielle Notlage: Der Antragsteller muss nachweisen, dass er sich in einer ernsthaften finanziellen Notlage befindet, die eine sofortige Zahlung unmöglich macht.

- Dauer der Stundung: Die beantragte Stundungsdauer sollte klar definiert sein. In der Regel sind Stundungen von mehreren Monaten üblich.

- Nachweis der Bemühungen: Der Antragsteller sollte darlegen, dass er aktiv an einer Lösung seiner finanziellen Probleme arbeitet, z.B. durch die Suche nach zusätzlichem Einkommen oder die Reduzierung von Ausgaben.

Der Antrag auf Stundung sollte schriftlich bei der zuständigen Stelle eingereicht werden. Folgende Schritte sind dabei zu beachten:

- Formulierung des Antrags: Der Antrag muss klar und präzise formuliert sein. Es sollten alle relevanten Informationen, wie persönliche Daten und die Gründe für die Stundung, enthalten sein.

- Belege beifügen: Alle notwendigen Unterlagen, die die finanzielle Notlage belegen, sollten dem Antrag beigefügt werden. Dazu gehören Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge und gegebenenfalls Schuldennachweise.

- Fristgerechte Einreichung: Der Antrag sollte fristgerecht eingereicht werden, um Verzögerungen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich über die jeweiligen Fristen der zuständigen Behörde zu informieren.

Nach der Einreichung des Antrags wird dieser von der zuständigen Stelle geprüft. Der Antragsteller erhält in der Regel eine schriftliche Rückmeldung, in der über die Entscheidung informiert wird. Es ist wichtig, während dieser Zeit in Kontakt zu bleiben und eventuell angeforderte zusätzliche Informationen zeitnah bereitzustellen.

Eine Stundung kann sowohl positive als auch negative Folgen für den Unterhaltspflichtigen haben. Positiv ist, dass der Druck verringert wird, sofortige Zahlungen zu leisten. Allerdings kann eine Stundung auch bedeuten, dass die Zahlungen später höher ausfallen oder zusätzliche Zinsen anfallen. Daher ist es ratsam, die Bedingungen der Stundung genau zu prüfen und sich gegebenenfalls rechtlich beraten zu lassen.

Häufig gestellte Fragen

- Was passiert, wenn ich die Unterhaltszahlungen nicht leisten kann?

Wenn Sie die Unterhaltszahlungen nicht leisten können, kann der Gläubiger Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einleiten. Es ist wichtig, dass Sie rechtzeitig mit dem Gläubiger kommunizieren und gegebenenfalls eine Stundung beantragen.

- Wie kann ich gegen einen Vollstreckungsbescheid vorgehen?

Sie können Einwendungen gegen den Vollstreckungsbescheid erheben, indem Sie einen Widerspruch einlegen. Dies muss innerhalb einer bestimmten Frist geschehen, die in der Regel zwei Wochen beträgt.

- Welche Arten von Zwangsvollstreckung gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Zwangsvollstreckung, darunter die Sachpfändung, bei der bewegliches Vermögen beschlagnahmt wird, und die Kontopfändung, bei der auf Bankkonten zugegriffen wird.

- Welche finanziellen Folgen hat die Zwangsvollstreckung?

Die Zwangsvollstreckung kann zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, einschließlich zusätzlicher Kosten und Gebühren, die vom Schuldner getragen werden müssen.

- Kann ich die Zwangsvollstreckung stoppen?

Ja, in bestimmten Fällen können Sie die Zwangsvollstreckung stoppen, indem Sie rechtzeitig Einwendungen erheben oder eine Stundung der Zahlungen beantragen.